|

|

|

| 平安京 朝堂院 大極殿跡 (京都市中京区) Heian Palace Site of Chodoin-Taigokuden(Government office) |

|

| 平安京 朝堂院 大極殿跡 | 平安京 朝堂院 大極殿跡 |

|

|

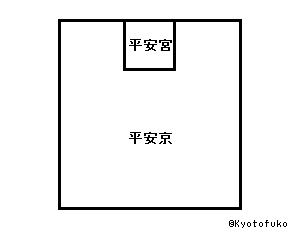

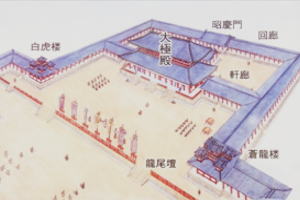

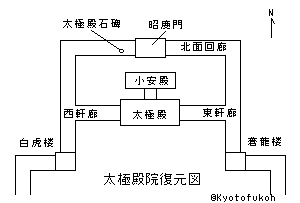

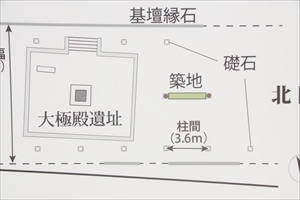

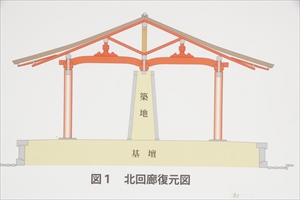

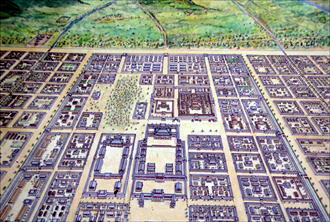

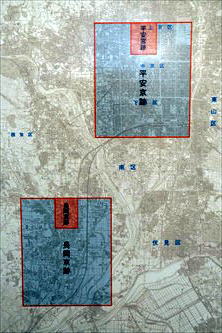

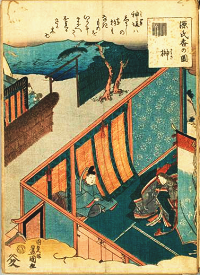

「大極殿遺址道」の石碑、内野児童公園  「大極殿遺蹟」、内野児童公園  「大極殿遺蹟」の石碑、内野児童公園  副碑、内野児童公園  内野児童公園  「源氏物語ゆかりの地」の説明板  京都市の説明板   平安京復元図、赤い点部分が現在地、手前の道は鳥羽の作道、その先に朱雀大路、「源氏物語ゆかりの地」の説明板より  【参照】朝堂院復元図、下に応天門・朝集堂、会昌門・朝堂、龍尾壇の上に太極殿、「平安宮-京都市建設局・京都市埋蔵文化財調査センター・京都市埋蔵文化財研究所」説明板(二条駅前)より  中央の建物が大極殿、赤い線が龍尾壇、説明板より 中央の建物が大極殿、赤い線が龍尾壇、説明板より  太極殿遺跡の平面図、下が北になる。基壇縁石、礎石、築地跡などが再現されている。京都市の説明板より  北回廊復元図、京都市の説明板より  平安時代の櫛、京都市埋蔵文化財研究所、「源氏物語ゆかりの地」の説明板より  地蔵尊、内野児童公園  千本丸太町交差点付近南側から。この付近に朝堂院の北回廊、その南に小安殿、大極殿などあったとみられている。  歩道に埋められた「大極殿跡」のプレート  【参照】大極殿復元図(京都市平安京創生館)、説明板より  【参照】周辺全景、説明板より  【参照】大内裏復元模型(京都市平安京創生館)  中央の赤い四角部分が朝堂院跡、説明板より  「平安宮朝堂院址」の碑、千本丸太町交差点付近北西  朝堂院復元図、下に応天門・朝集堂、会昌門・朝堂、龍尾壇の上に太極殿、「源氏物語ゆかりの地」の説明板より  【参照】平安神宮の応天門  【参照】平安神宮の外拝殿(大極殿)   【参照】長岡京(左下)と平安京の位置関係(京都市平安京創生館)、説明板より  『源氏物語』・「賢木」、ROIS-DS人文学オープンデータ共同利用センター |

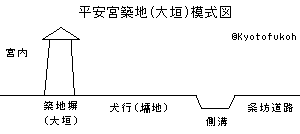

千本丸太町交差点北西の内野児童公園内に、「大極殿遺蹟(たいごくでん-いせき)」という巨大な石碑が立つ。 平安時代、794年の平安京遷都に際し、南北の大通りだった朱雀大路(現在の千本通)を中心とし、この付近に朝堂院がありその正殿である大極殿も置かれた。 朝堂院の西には、饗宴施設である豊楽院、北東に天皇の居所内裏があった。ほか二官八省の官衙が建ち並び、内裏の西に宴松原という空間があった。 ◆歴史年表 奈良時代、793年、大極殿の建設が始まる。 平安時代、794年、10月、第50代・桓武天皇は京都に移り、平安京遷都の詔を下した。11月、「山背国」から「山城国」に改めた。 795年、大極殿は完成する。その後、周囲に殿舎が建て増しされる。 796年、元日、桓武天皇は、大極殿で最初の朝賀を受けた。 806年、造都事業は中止される。 815年、大極殿の大掛かりな修理が行われている。 876年、大極殿が焼失した。(第一次大極殿) 879年、再建される。 880年、地震により基壇北西隅が破損した。 899年、台風により大極殿内の高御座が傾倒した。 1057年、鴟尾が落下する。 1058年、大極殿が焼失した。(第二次大極殿) 1072年、大極殿が再建される。 1157年、大内裏が修造される。大極殿も修理される。 1177年、安元の大火で大極殿が焼失し、以後、再建されなかった。(第三次大極殿) 鎌倉時代、1212年、「火出で来て西北に至る。はてには、朱雀門・大極殿・大学寮・民部省などまで移りて」と記されている。(『方丈記』) 1227年、平安宮の火災後、内裏は再建されることはなかった。その後、跡地は荒野(内野)と化した。 安土・桃山時代、1587年、豊臣秀吉は、かつての大内裏の位置に聚楽第を築造した。 1588年、秀吉は聚楽第に第107代・後陽成天皇を迎える。 1595年、聚楽第は破却される。 近代、1895年、平安遷都1100年を記念し、「大極殿遺蹟」が建立された。 現代、1959年、平安京内初の本格的な発掘調査が、内野児童公園内で実施される。 1994年、千本通の電話線布設工事に伴う立会調査で、大極殿基壇の一部、南側の階段跡が見つかる。大極殿北端の位置が確定した。 2006年、発掘調査により、緑釉瓦が出土した。鬼瓦、鴟尾(しび)の一部は、三彩技法が用いられていることが判明する。 2008年、3月、京都市は「源氏物語ゆかりの地」の説明板を設置した。 2017年、2月、国の史跡に追加指定された。 ◆桓武 天皇 奈良時代-平安時代の第50代・桓武 天皇(かんむ-てんのう、737-806)。男性。父・白壁王(のちの第49代・光仁天皇)、母・高野新笠(たかの-の-にいがさ)は、百済の武寧王を祖先とする百済王族の末裔という。名は山部(やまべ)。皇位継承者ではなかった。772年、光仁皇后井上内親王が廃后、その子・他戸親王も廃太子され、773年、立太子された。781年、即位、同母弟・早良親王を皇太子に立てた。これらには藤原百川の画策があった。784年、平城京より長岡京遷都、785年、造長岡宮使長官・藤原種継暗殺事件に伴い、早良親王を廃太子に追う。794年、平安京再遷都した。百済王氏出自を官人などに重用、坂上田村麻呂を征夷大将軍とし、蝦夷侵略の兵を送る。最澄や空海を保護する一方、既存仏教を圧迫した。山陵は当初、宇多野(右京区)とされたが、柏原山陵(伏見区)に改められた。70歳。 ◆和気 清麻呂 奈良時代末期-平安時代初期の官僚・和気 清麻呂(わけ-の-きよまろ、733-799)。男性。備前国(岡山県)の生まれ。父・乎麻呂。姉は広虫(法均尼)、子は広世、真綱、仲世など。女帝・称徳天皇の寵愛を受け、右兵衛少尉、764年、藤原仲麻呂の乱の功により勲6等を授けられた。766年、従五位下、近衛将監。769年、皇位に就こうと画策した道鏡による宇佐八幡宮神託事件(道鏡事件)で、広虫の代わりに宇佐に派遣されこれを阻止した。だが、称徳天皇により大隅国に配流された。770年、光仁天皇即位に伴い召還される。桓武天皇により、783年、摂津職の長官に任じられる。788年、中宮大夫、民部大輔も兼ね、美作・備前国国造。長岡京よりの遷都を桓武天皇に上奏した。796年頃、平安京造宮大夫に任じられた。799年、従三位民部卿兼造宮大夫。67歳。 ◆藤原 小黒麻呂 奈良時代末-平安時代前期頭の官人・貴族・藤原 小黒麻呂(ふじわら-の-おぐろまろ、733-7943)。男性。父・北家・藤原鳥養(とりかい)、母・大伴道足の娘の次男。藤原房前(ふささき)の孫。娘・上子は第50代・桓武天皇の後宮。764年、恵美押勝(えみのおしかつ)の乱の功により従五位下になる。伊勢守、式部少輔などを経て、光仁朝で、779年、参議になる。780年、陸奥での伊治呰麻呂(いじのあざまろ)の乱で、藤原継縄(つぐただ)に代わり征東大使になる。成果はなかった。781年、陸奥出羽按察使(あぜち)を兼ね兵部卿になった。京都に戻り功により正三位を授けられた。782年、光仁天皇の没後、御装束司になり誄(しのびごと)を奉じた。784年、中納言になり、藤原種継らとともに長岡京遷都のために山背国乙訓(おとくに)郡長岡村を視察した。のち中務卿、皇后宮大夫などを経て、790年、大納言になり、中務卿、皇后宮大夫を兼任した。793年、次の平安京遷都のために造営大夫として葛野(かどの)郡宇太(うだ)村の地を視察・調査した。794年、正倉院の雑薬を給せられ薬効なく、同年、没した。贈従二位。62歳。 藤原継縄とともに桓武朝前半期の太政官の中枢を築いた。平安京遷都の着工をした。 ◆秦 嶋麻呂 奈良時代の土豪・官吏・秦 嶋麻呂(はた-の-しままろ、?-747) 。詳細不明。男性。秦島麻呂。娘は公卿・藤原葛野麻呂(ふじわらの-かどのまろ)の母という。742年、造宮録として恭仁宮(くにのみや)の造営に携わる。正八位下から従四位下にのぼり、太秦公(うずまさのきみ)の姓を与えられた。のち造宮輔になる。747年、長門守(ながとのかみ)になる。同年、死去。 平安京造営に際して援助したともいう。 ◆湯本 文彦 近代の歴史学者・湯本 文彦(1843-1921)。男性。鳥取県出身。1888年から、京都府職員になり、歴史調査、歴史編纂事業に関わる。1888年、紀念祭では模造大極殿建設、平安京全域の実測調査を提唱し実施した。初の京都通史『平安通志』、京都の神社・仏閣・名所旧跡の解説書『京華要誌』を編纂した。京都帝室博物館学芸委員。79歳。 ◆大極殿 「大極殿(だいごくでん/だいぎょくでん)」は、最大殿、大殿(だいでん)とも呼ばれた。大内裏(だいだいり)の正庁である、八省院の朝堂院(ちょうどういん)の正殿であり北部中央にあった。朝堂院は、朱雀門に面する宮城の中央部にあった。南より朝集殿・朝堂・大極殿の3つで構成されていた。 大極殿は、天皇の政(まつりごと)を行う場だった。第52代・嵯峨天皇(在位786-842)の頃、高御座は紫宸殿に移される。大極殿では、天皇の重要な儀式である即位・大嘗会(だいじょうえ)・朝賀(ちょうが)・視告朔(こくさく)・御斎会(ごさいえ)などが執り行われた。 平安京での大極殿は、奈良時代、793年に建築が始まり、平安時代前期、795年に完成している。796年正月には桓武天皇が朝賀を受けた。815年に、大掛かりな大極殿の修理が行われている。876年に焼失した。この第一次大極殿について詳細は分かっていない。重層入母屋造と推定されている。879年に再建される。平安時代後期、1058年に焼失した。この第二次大極殿は寄棟造だった。1072年に第三次大極殿が再建される。1157年に大内裏が修造され、大極殿も修理される。1177年の3度目の火災で焼失し、以後再建されることはなかった。この第三次大極殿は、屋根に金色の尾が載り、単層入母屋造だった。以後、内裏の紫宸殿が正殿になり、儀式も移された。 大極殿の建物の詳細は分かっていない。第三次の大極殿は、朝堂との境の回廊と閤門には、龍尾壇(りゅうびだん、道[どう])が設けられ、一段高くなっていたとみられる。前方の東西に、それぞれ青竜・白虎の2楼があった。大極殿の背後には便殿の小安殿(こあどの)があり、廊で結ばれていた。 大極殿は平安宮最大の建物だった。南面し、東西11間、南北4間(『年中行事絵巻』)、9間2間ともいう。柱間寸法も桁行1丈6尺・梁間1丈3尺(『平安通志』)、1丈6尺・1丈3尺(『大内裏図考証』)、1丈5尺・1丈3尺・庇出1丈2尺(『平安京提要』)などとある。 母屋の四面に庇があったとみられる。四周に朱欄をめぐらせていた。緑釉瓦、朱塗りの柱の単層寄棟造(四注造)で、床には磚(せん)を敷いた。重層だったともいう。緑釉瓦に一対の金銅の鴟尾(しび)をあげた。瓦は、平安時代の官営瓦窯の栗栖野瓦窯跡(くるすの-がよう)で製造されていた。母屋中央には壇があり、天皇の御座である高御座(たかみくら)を置いた。 近代、1895年に建立された平安神宮(左京区)の拝殿は、平安時代後期の第三次の単層大極殿を、5/8で縮小模造し復元されている。 ◆大極殿の位置 現在の「大極殿遺蹟」碑の位置は、昭慶門の西側回廊上に当たる。大内裏の最北西付近の位置になる。 近代、1895年の平安遷都1100年紀年祭に際し、歴史学者・湯本文彦の提唱により、京都府は平安京条坊、大内裏殿舎の位置、大極殿跡(現在の碑の地点)などを確定した。 位置は延喜式を基に、平安時代から続く東寺、堀川を定点として計算された。この結果、現在の内野児童公園内の石碑が立つ位置になった。ただ、当時は平安時代の尺の長さ、磁北の変化が考慮されていなかった。 その後の調査により、実際の大極殿中心点は現在の碑の位置ではなく、碑の南東60/50mの位置(千本丸太町交差点北西角)であることが確定した。 ◆内野児童公園 近代、1868年の東京遷都後、1895年に平安京遷都1100年を記念して大極殿の復元、桓武天皇を祭神にした神社創建などが計画された。 1895年に大極殿は岡崎に平安神宮として建立された。このため、現在地の大極殿跡は、土地を買い足し公園化して石碑が建立される。これが現在の内野児童公園になる。 ◆発掘調査 ◈現代、1959年に平安京内初の本格的な発掘調査が、内野児童公園内で実施された。 ◈現代、1984年、1985年に北面回廊基壇痕跡が見つかる。平安時代後期、1157年の修復時のものと見られている。地山削出、外装に凝灰岩の延石、地覆石、束石、羽目石を用いた壇正積み基壇だった。 ◈現代、1985年に東軒廊基壇痕跡が見つかる。 ◈現代、1994年に千本通の電話線布設工事に伴う立会調査で、大極殿基壇の一部、南側の階段跡が見つかる。凝灰岩は出土しなかった。大極殿北端の位置が確定した。 ◈現代、2006年の発掘調査により、緑釉瓦が出土し、鬼瓦、鴟尾(しび)の一部は、三彩技法が用いられていることが判明する。 ◈現代、2010年に大極殿の掘り込み地業が見つかった。土(深さ1.5m、厚さ20㎝)を4回以上積み敲いていた。 ◈これまでの発掘調査では、南辺と東軒廊跡、昭慶門に取り付く東側回廊址の凝灰岩の基壇石などが見つかった。現在の大極殿遺跡の碑は、大極殿の北にあった昭和慶門の西側回廊の上に立っていることが判明している。 内野児童公園は大極殿があった朝堂院の北西部に当たる。公園北半は大極殿を囲む北回廊と昭慶門にあたる。北回廊は基壇の上に築かれ、中央に築地を設けた格式の高い築地回廊だった。発掘調査から幅4丈(12m)、柱間は1丈2尺(3.6m)とされている。(陽明文庫本『宮城図』)。 現在、公園内で基壇の両端を縁石、柱位置を礎石風のベンチ、築地の位置を生垣で再現している。 ◆大極殿遺蹟 「大極殿遺蹟」は、近代、1895年に建立された。碑文・湯本文彦、書・山田永年による。 ◆平安京 平安時代前期、794年旧10月、第50代・桓武天皇は遷都の詔を発した。「此国は山河襟帯にして、自然城を作す。其の形勢によりて新制すべし。宜し山背国を改め、山城国となすべし」(『日本紀略』)とし、国名も山背から山城に変えた。新都は葛野郡宇太野の地にあり、中宮大夫・和気清麻呂の発議により、造営大夫・藤原小黒麻呂により着工されていた。 平安京(1753丈、南北5.312km、1508丈、東西4.57km)は、平城京よりもやや広かった。北は現在の一条通、南は九条通、東は寺町通、西は天神川通の東の範囲に当る。京戸(きょうこ、左右京職により戸籍に付された住民)が12-13万人が住んでいた。 平安京は日本最後の古代都城になる。それ以前に営まれた難波宮、飛鳥宮、藤原京、平城京、長岡京に較べ、一つの都に長期に渡り存在し続けたことに特徴がある。 平安京は、東は鴨川の扇状地、西は桂川の氾濫原という2つの川の間に挟まれていた。平安京の北端標高57m、南端20mの地であり、北から南へ緩やかに傾斜している。「四神相応の地」が選ばれたともいう。東に青龍・鴨川、西に白虎・木嶋大路、北に玄武・船岡山、南に朱雀・巨椋池があった。ただ、この風水思想に依拠するものかはよく分かっていない。平安京には、広い平坦地があり水利の便も確保されていた。 平安京は、長安の「都城制」を手本にし、その3分の1の規模だった。南北方向の中軸線があり、左右対称に配された。城壁は、平安京では南面にしか築かれず、長安が周囲を囲んでいたのとは異なっていた。平安京の当初計画では、周囲を羅城(高さ1丈[3m]・幅6尺[1.8m])により囲むことになっていた。その後、羅城が実現することはなかった。 平安京の北部に大内裏があり、その正面に朱雀門が開いていた。門を入ると朝堂院があり、その中心に大極殿があった。天皇はここで政治を行い、重要儀式を行った。そのほか、内裏・官司の建物が建ち並んでいた。南辺中央に羅城門があった。その東に政治的な意図を持つ官大寺の東寺、西に西寺が建ち、その北に外国使節を接待する施設の東西鴻臚館(こうろかん)、その左右に官市の東市・西市が配されていた。そのほか、京戸、官衙、諸司厨房町、貴族邸宅などもあった。 南北の通りは朱雀大路と呼ばれた。道幅は84m(28丈)、左右に溝(隍[ほう]、濠)と犬行(壖地[ぜんち]、犬走)が設けられ、柳の並木が植えられていた。大路の道幅の規格は、28丈のほかに、17丈、12丈、10丈、8丈、小路の4丈があった。各町40丈(120m四方)は、四行八門制により東西4分割、南北8分割され、最小単位は一戸主(いちべぬし)とした。小径といわれる1丈、1.5丈の生活道路が通じていた。 朱雀大路を隔て、左右両京の条坊が展開していた。左京(東京、洛陽)、右京(西京、長安)があり、それぞれに京職があり、長官が任じられていた。市街地は「条坊制」により碁盤の目の区画になっていた。藤原京以来、中国古代の都城の制に倣っている。東西大路により「条」、南北大路により「坊」「保」、小路により「町」に分割されていた。1保=4町、1坊=16町、1条=64町になる。 平安時代中期、10世紀(901-1000)以降に、右京は低湿地のために廃れている。 ◆平安宮 平安京内の平安宮(大内裏)は、宮城(きゅうじょう)になる。東西384丈(11.64m)、南北460丈(13.94m) あり、周囲は築地(大垣)、濠などで囲まれていた。その外側には御溝水(みかわみず)が流れていた。現在の通りでは北は一条通、南は二条通、東は大宮通、西は御前通になる。 平安宮は、国政・儀式・行事を行う宮殿と官舎、天皇の住まい関連の建物からなっていた。平安宮の中で、内裏は天皇の私的生活の場であり、八省院(奈良時代は朝堂院)は公務を行う場、その中核が大極殿だった。これら内裏・八省院を含む平安宮全体は大内裏と呼ばれた。桓武天皇は、律令制を旨とし、政務を執る朝堂院と天皇の私邸である内裏を分離した。後に、公務の場は八省院から内裏、さらに大内裏外の里内裏に変遷していく。 築地には南北面に各3、東西面には各4、計14の宮城門が開いていた。南面の正門に朱雀門(現在の二条通付近)が開き、さらに応天門、朝堂院(八省院)の南回廊にあった南門の会昌門(旧二条通付近)が続く。正殿で平安宮最大の建物だった大極殿、その北に北回廊があり昭慶門が設けられていた。 内部には天皇が住んだ内裏(皇居)が最も重要視されておりこれを中心としていた。正殿である大極殿を含む八省院(朝堂院)、豊楽(ぶらく)院があり、この順番で造営された。ほかに、太政・神祇の2官、八省以下の諸官省があった。 平安宮は、平安時代前期、866年の応天門炎上以来、度重なる火災に見舞われ、その度に再建された。平安時代後期、1157年の修復後、1177年の太郎焼亡で焼失し荒廃した。鎌倉時代、1227年の火災後に再建されることはなかった。1330年代、建武の頃に、第96代・南朝初代・後醍醐天皇が再興を企てたが実現しなかった。しばらくは荒野(内野)(上京区の西郊の地)と化した。そのため、天皇は里内裏(おもに藤原摂関家)に暮らした。 平安宮の東に位置する現在の京都御所の地に皇居が移るのは、鎌倉時代、1331年に北朝第1代・光厳天皇が御所に入居し、1392年に、南朝が北朝に吸収された南北朝合一以後のことになる。その後、東京遷都まで約500年間はこの地に置かれた。 ◆内裏 「内裏(だいり/おおうち)」は天皇の御所(皇居)であり、大内裏(だいだいり)内にあり、中央北端やや東寄りに位置した。東西73丈(240/220m)、南北100丈(330/320m)あり、外郭築地、内郭回廊(屋根付きの築地塀)で結ばれた12の門があった。東部の内郭は東西57丈(173m)、南北72丈(218m)あり、内部に 17殿・5舎が左右対称に配置されていた。 南側正面に建礼門、承明門があり、中央正殿の紫宸殿(ししんでん) 、天皇の居所の仁寿殿(じじゅうでん) を中心として、春興(しゅんこう/しゅんきょう)殿、宜陽(ぎよう)殿、綾綺(りょうき)殿、温明(うんめい)殿、安福(あんぷく)殿、校書(きょうしょ)殿、天皇の私的な清涼(せいりょう)殿、後涼(こうりょう)殿があった。皇后・女御などの居所である後宮として、承香(じょうきょう)殿、常寧(じょうねい)殿、貞観(じょうがん)殿、麗景(れいけい)殿、宣耀(せんよう)殿、弘徽(こき)殿、登花(とうか、登華)殿、飛香(ひぎょう、藤壺)殿、凝華(ぎょうか、凝花/梅壺)殿、襲芳(しほう/しゅうほう、雷鳴壺)殿、昭陽(梨壺) 殿、淑景(しげい、桐壺)殿 があった。建物は檜皮葺、素木(しらき)造、板敷だった。 平安時代前期、794年の平安遷都で内裏は造営されている。平安時代中期、960年に全焼し、961年に再興された。その後も焼亡が続き、一条殿などの里内裏(さとだいり)が現れた。平安時代後期、天皇は里内裏に住み、儀式の際に内裏に帰っていた。 鎌倉時代前期、1227年に内裏は焼亡し、その後は再建されなかった。南北朝以後、土御門東洞院殿が内裏になる。近世に拡大され、江戸時代後期、1788年に焼失している。その後、平安内裏が復原造営され、1854年に焼亡し再建され、1869年、東京遷都まで機能した。 ◆朝堂院 朝堂院は朱雀門の正面、内裏の南西に位置する。八省(はっしょう)院ともいう。平安京の朱雀大路の延長線上にあり、平安宮の中心に位置していた。現在の千本丸太町交差点北側から旧出世稲荷神社南側までの千本通付近になる。北は中和院、西は豊楽院、東は太政官、民部省などに接した。 平安時代前期、794年の遷都後、795年に正殿の大極殿が完成し、796年に朝堂院全体が完成した。866年の応天門の変で、創建後初めて炎上している。放火の嫌疑で伴善男(とも-の-よしお)が失脚した。その後も大極殿まで焼失する火事は3度あり、その度に再建された。平安時代後期、1177年の大火で焼失して以降、再建されなかった。 平安宮では、それまで朝堂院の真北にあった内裏が東へ移されている。朝堂院は分離され、儀式会場的な性格も強まった。朝堂院の規模は東西60/56丈(180/170m)、南北150/134丈(450/406m)であり、瓦葺で外周は複廊で囲まれていた。朝集堂は築地で囲まれていた。 南正面に応天門が開き、両翼の東に栖鳳(せいほう)楼、西に翔鸞(しょうらん)楼を構えた。朝堂院は、朝集堂、朝堂、大極殿院の3区域に分かれていた。応天門を潜ると左右に朝集堂があり、朝堂に入る前の待機場所として使用された。会昌(かいしょう)門を入ると朝堂があり、左右対称の十二堂が建ち並んでいた。身分・役所ごとに座る場所が決められており、儀式の際には皇族・大臣以下官人の座になった。朝堂北端には、一段高い龍尾壇(りゅうびだん)があった。その上に、東に蒼龍、西に白虎の2楼が建てられていた。中央に朝堂院正殿である太極殿、その北に小安殿があった。太極殿は、大内裏の正庁であり、即位式、大嘗会、朝賀、外国使節の謁見などの国家的儀礼、国事を行う場だった。 ◆築地塀 平安宮の周囲には築地(大垣)が廻らされていた。詳細については分かっていない。築地塀は基底幅2.1m、高さ3.9-4.5mほどあったとみられている。(『延喜式』)。 平安宮では規定通りに施工されていない場所もあった。発掘調査により、西限、東限、南限の溝がそれぞれ見つかっている。 ◆源氏物語 斎宮が伊勢下向に際して、大極殿において天皇から「別れの御櫛」を額に挿してもらう。 『源氏物語』第10帖「賢木(さかき)」では、朱雀帝が斎宮後の秋好中宮(あきこのむ-ちゅうぐう)に別れの御櫛を挿す描写がある。秋好中宮は、前東宮と六条御息所(みやすどころ)との間に生まれた。源氏の後見により冷泉帝の中宮になった。 ◆内野 内野(うちの)は、内野の原とも呼ばれた。上京区西南部の地名であり平安京大内裏の跡地をいう。平安時代後期、1177年に3度目の内裏焼失後は再建されず、天皇の住居は里内裏に移された。 このため荒廃し、跡地は内野と呼ばれる。平安時代後期、天永-保安年間(1110-1124)には、様々な妖怪が潜む地として『今昔物語』にも記された。 安土・桃山時代、1587年に豊臣秀吉は、内野東北部に聚楽第を築造している。周辺には諸大名屋敷、幕下の組屋敷が置かれた。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 京都市の説明板、「源氏物語ゆかりの地」の説明板、『京の石碑ものがたり』、『意外と知らない京都』、『平安の都』、『京都』、『京都市文化財ブックス28集 平安京』、『掘り出された京都』、『京都・観光文化 時代MAP』、『京都大事典』、『京都の歴史災害』、京都市平安京創生館、ウェブサイト「源氏香の図-ROIS-DS人文学オープンデータ共同利用センター」、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|

| |

|