|

|

|

| 平安京 朱雀大路跡 (京都市下京区) Heian Palace Site of Suzakuoji(Avenue) |

|

| 平安京 朱雀大路跡 | 平安京 朱雀大路跡 |

|

|

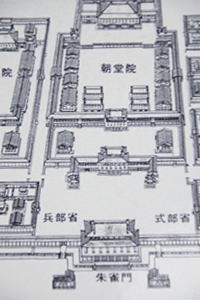

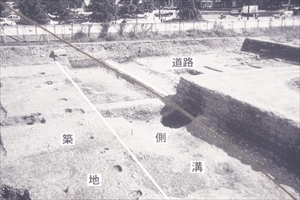

「平安京 朱雀大路跡」の碑  【参照】中央下に鳥羽の作り道、その先に平安京の朱雀大路、「平安宮-京都市建設局・京都市埋蔵文化財調査センター・京都市埋蔵文化財研究所」説明板(二条駅前)より  【参照】朱雀門、朝堂院、「平安宮-京都市建設局・京都市埋蔵文化財調査センター・京都市埋蔵文化財研究所」説明板(二条駅前)より   【参照】右京職の一部築地(左)と朱雀大路の側溝(中央)、「平安宮-京都市建設局・京都市埋蔵文化財調査センター・京都市埋蔵文化財研究所」説明板(二条駅前)より)  【参照】近くの千本通 |

京都市中央卸売市場の北側、中堂寺児童公園南西に「平安京 朱雀大路跡(へいあんきょう-すざくおおじ-あと)」の石碑がある。 平安時代の平安京朱雀大路は、中央大路として最も重視されていた。現在の千本通は、朱雀大路の痕跡を残している。 ◆歴史年表 平安時代、朱雀大路が築造された。平安時代を通じて、次第に荒廃・縮小していく。 862年、大路はすでに牛馬の牧畜の場、盗賊の住処になり、太政官符が出されている。 平安時代後期、大路は無用の長物と化した。 鎌倉時代以降、荒廃し、大路は「千本通」と呼ばれるようになる。 現代、1975年、この地で発掘調査が行われた。初めて朱雀大路の痕跡が確認される。 1978年、9月、京都市により石碑が立てられた。 ◆朱雀大路 朱雀大路(すざくおおじ/しゅじゃくおおじ)は、平安時代の平安京の大内裏南面中央正門の朱雀門から、都城南端の九条大路中央に位置する羅城門まで、南北に縦貫する主要大路だった。 唐の都・長安の朱雀街に倣い設けられた。大路の東を左京、西を右京とした。大路の北に船岡山があり、山を当てて測量されたとみられている。東京極のさらに東に、東朱雀大路があり、区別のために西朱雀大路とも呼ばれた。羅城門の南には、鳥羽まで一直線に通じる「鳥羽の作り道」が延びていた。 朱雀大路の長さ4km/3.7km、道幅は28丈(80-84m)あり、築地の中心間は84m、路面幅は70.2m(23丈4尺)あった。道の両側には外側より築地(幅1.8m)、犬行(いぬばしり)(幅4.5m)、溝(幅1.5m)あり、並木の柳が植えられていた。柳には4人の番人が付けられた。溝には杭と板による護岸があり、交差部には溝中央に杭を打ち込み橋が架けられていた。 大路は、ハレの路であり儀式的な広場の役割も担った。公家・武家の公式の行列には必ず用いられた。儀礼、歌垣、雨乞い、除災の仏事、貧窮者への賜物などを行うこともあった。維持・管理については、清掃・街路樹の手入れのための人夫を置いた。 朱雀大路の両脇には、貴族の邸宅・役所の建物などが建ち並び、羅城門の北に朱雀大路を挟む形で、東西の迎賓館である鴻臚館(こうろかん)が建てられていた。天皇家別邸の朱雀院なども建てられていた。 当初は、朱雀大路が都の中心とされていた。その後、右京域の衰退により中心から外れ、次第に荒廃・縮小する。平安時代後期には、無用の長物と化した。急速に荒廃し、朱雀門以北の内野(旧大内裏)には、新たに道が北進した。鎌倉時代に、旧朱雀大路は朱雀大路は千本通と呼ばれるようになる。 ◆発掘調査 1975年夏、秋に現在地で発掘調査が行われている。朱雀大路の一角が発見された。 平安京楊梅小路と朱雀大路の交差点を中心に、朱雀大路東側溝が延長120mにわたって見つかる。初めて朱雀大路の正確な位置が確認された。 ❊年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 ❊参考文献・資料 京都市の碑文、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|