|

|

|

| 東鴻臚館跡・西鴻臚館 (京都市下京区) Site of Higashi-no-Korokan |

|

| 東鴻臚館跡 | 東鴻臚館 |

|

|

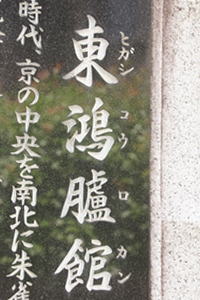

角屋北にある「此附近 東鴻臚館址」の石標と石碑 「白梅や墨芳しき鴻臚館」蕪村  「此附近 東鴻臚館址」の石標  |

角屋の北に、「此附近(このふきん) 東鴻臚館址(ひがし-の-こうろかん-あと)」の石標と石碑が立つ。 平安時代には、南北の大通り、朱雀大路を挟んで、七条以北に東西二つの鴻臚館が建てられていた。鴻臚館は、平安京に設けられた外国使節の迎賓館だった。 ◆歴史年表 平安時代、794年以降、平安京遷都とともに、東鴻臚館、西鴻臚館は早々に起工されたという。当初は、羅城門の両側(九条一坊)に対になり建てられていた。(『河海抄』)。有力説として、当初より七条一坊・三町に建てられたともいう。 759年、平安京での渤海(ぼっかい)国からの使節受け入れが始まる。当初は6年毎だった。 弘仁年間(810-824)、東鴻臚館は、東寺、西寺の建立により七条一坊・三町に移転になったともいう。 824年以降、経費が嵩み、12年毎の使節の受け入れに変更される。 839年、東鴻臚館の二町を御薬園にあてたともいう。(『続日本後紀』) 872年、勅により藤原朝臣山陰が派遣され、山城国宇治郡山科村で、渤海よりの使節20人を郊労した。領客使・大春日朝臣安守、郊労使らが使節を平安京、東鴻臚館に案内した。渤海国大使が来館し、右馬頭・在原業平が慰労したという。(『三代実録』) 883年、勅により平朝臣正範が派遣され、山城国宇治郡山階の野辺で渤海よりの使節を郊労し、領客使・大蔵善行らが鴻臚館に案内したという。(『三代実録』) 908年、七条一坊・三町に建てられたという。(『帝王編年記』) 919年、最後の渤海国からの使節受け入れになる。 920年頃、東鴻臚館は廃止されたという。跡地は典薬寮の所管になり、御薬園が置かれた。その後も西鴻臚館は存続した。 926年、渤海国が消滅している。 10世紀(901-1000)中頃、西鴻臚館は荒廃する。その後、小規模(三町)の施設が再建された。 1178年、西鴻臚館は、次郎焼亡により焼失したという。 鎌倉時代、西鴻臚館跡地の四町は和徳(かとく)門院義子内親王の所領になる。 現代、1982-1984年、西鴻臚館の東半分での発掘調査が行われる。 2009年、左京七条一坊四町の中央南西寄りで東鴻臚館の発掘調査を行う。 ◆鴻臚館 東西の鴻臚館は、平安京の羅城門内、東西大宮に置かれていた。両鴻臚館は、平安京遷都とともに早々に起工されたという。 現在、石標、碑の立つ付近は、東鴻臚館(左京)の跡になる。ただ、実際には左京七条一坊二町の西(千本七条北西付近)になり外れている。西鴻臚館(右京)は、現在の京都市卸売第一市場(下京区朱雀堂ノ口町、宝蔵町、北ノ口町)付近にあった。敷地は、東西共にほぼ同じ規模であり、南北84丈(250m)、東西40丈(121m)あった。 鴻臚館とは、治部省被管の玄蕃寮(げんばりょう)に属し、外国よりの使節を接待した。迎賓館であり、唐の鴻臚寺の制に倣ったという。本来は国別に館舎が設けられていた。実際には朝鮮半島の友好国・渤海(ぼっかい)国のみが使節を派遣した。平城京は奈良時代、727年以来、渤海国より使節を受け入れている。太宰府にも置かれた。使節団は、日本海より北陸、近江、山科を経て平城京に入った。渤海は新羅への牽制の政治的な意図があり、交易による利益を得ることも目的としていた。日本には大陸の情報ももたらした。 平安京での使節団の受け入れは、平安時代、759年に始まり、当初は6年毎だった。824年以降は、経費が嵩んだため12年毎に変更される。919年まで続き、通算22回(33回とも)に及んだ。使節の受け入れに伴い政府は、越前、能登、越中諸国に酒、肉、魚などの食材を送るように通達している。使節が通過する道々に建つ官舎、道路、橋などの整備と、道端に放置された死骸の埋葬も指示している。 使節団は100人ほどが船で入国した。使節団には領客使が対応した。使節団(大使、副使、判官、録事、訳語ら20人)は騎馬により入京し、鴻臚館に宿泊した。使節団は、大極殿で天皇に拝謁し、渤海国王の国書を奉呈、土産品を献上した。豊楽殿では歓迎の宴が催され、鴻臚館では使節団と日本側の貴族との交流、詩会などが行われていた。 東鴻臚館は、弘仁年間(810-824)、東寺、西寺の建立により移転になる。872年には渤海国大使が来館し、右馬頭・在原業平(825-880)が慰労したという。館は、920年頃に廃止されたという。926年には渤海国そのものが消滅する。以来、使節の来朝は途絶した。 その後も、西鴻臚館は存続した。10世紀(901-1000)中頃に荒廃する。その後、小規模の施設が再建される。1178年、次郎焼亡により西鴻臚館は焼失したという。 ◆発掘調査 ◈2009年に左京七条一坊四町で発掘調査が行われた。弥生時代-近世の遺構が見つかった。東鴻臚館の遺構は見つかっていない。 ◈1982年-1984年に西鴻臚館の発掘調査が行われた。平安時代前期の南北・東西溝4条があった。朱雀大路西側溝などから多くの瓦が出土した。軒瓦の半数以上は旧都搬入瓦だった。 ◆『源氏物語』 『源氏物語』の中で、7歳の光源氏は、高麗の使節団によく当たる人相見がいると聞き、占ってもらう。第59代・宇多天皇は、禁裏に外国人を招き入れることを禁じており、光源氏を宿舎(鴻臚館)に赴かせた。 高麗の人相占いによると、光源氏に帝王の相はあるものの、国が乱れるという。国政の輔佐については、それで終わるとは見えないと占う。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 碑文、『平安京散策』、『京都歴史案内』、『洛東探訪』、『京都市文化財ブックス28集 平安京』、『京都大事典』、『京都時代MAP 平安京編』 、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|

| |

|