|

|

|

| 朱雀門跡 (京都市中京区) Ruins of Suzaku-mon Gate |

|

| 朱雀門跡 | 朱雀門跡 |

|

|

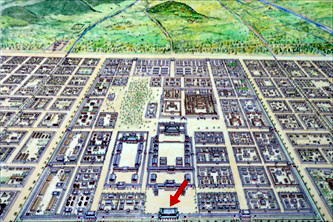

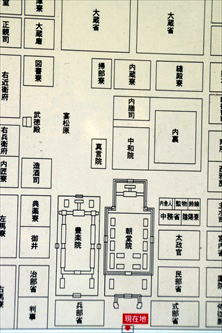

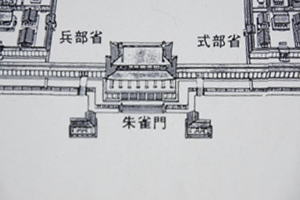

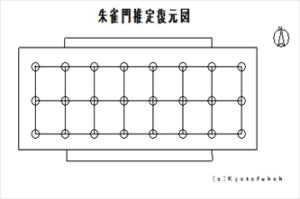

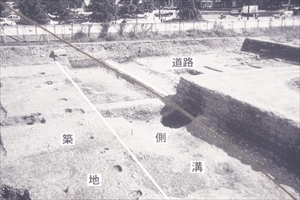

「此附近平安京大内裏朱雀門址」の石標  「伴大納言絵詞」(国宝)に描かれた朱雀門、平安時代後期 866年、応天門炎上に際して群衆が左方向にある応天門を見上げている。京都市考古資料館の説明板より 「伴大納言絵詞」(国宝)に描かれた朱雀門、平安時代後期 866年、応天門炎上に際して群衆が左方向にある応天門を見上げている。京都市考古資料館の説明板より 【参照】中央下に鳥羽の作り道、その先に平安京の朱雀大路、「平安宮-京都市建設局・京都市埋蔵文化財調査センター・京都市埋蔵文化財研究所」説明板(二条駅前)より  大内裏の朱雀門(赤い矢印)、京都市考古資料館の説明板より  【参照】大内裏復元模型、中央に朱雀大路、その突き当りに朱雀門、その奥に朝堂院がある。(京都市平安京創生館、展示模型より)  朱雀門は赤い囲み部分、その上に朝堂院、京都市考古資料館の説明板より  【参照】朱雀門、「平安宮-京都市建設局・京都市埋蔵文化財調査センター・京都市埋蔵文化財研究所」説明板(二条駅前)より 【参照】朱雀門、「平安宮-京都市建設局・京都市埋蔵文化財調査センター・京都市埋蔵文化財研究所」説明板(二条駅前)より   【参照】右京職の一部築地(左)と朱雀大路の側溝(中央)、「平安宮-京都市建設局・京都市埋蔵文化財調査センター・京都市埋蔵文化財研究所」説明板(二条駅前)より) |

二条駅近く千本通の東に、「此附近 平安京大内裏 朱雀門址」の碑が立てられている。この地には、平安時代、平安京の大内裏南面にあり、最も重要で、最大の門といわれた朱雀門(すざくもん/すざかもん/

しゅじゃくもん)が建てられていたという。 ◆歴史年表 平安時代、門は、現在地付近に南面して建てられた。当初は「大伴門(おおとももん)」と呼ばれた。 818年、「朱雀門」に改められる。 866年、「伴大納言絵詞」(国宝)に朱雀門が描かれている。 989年、倒壊した。 1007年、藤原道長による金峯山(奈良)参詣では、道長は土御門第より朱雀大路に出て祓を行う。その後、羅城門跡より出立した。 1165年、朱雀門での大祓装束の指図がある。(『山槐記』) 鎌倉時代、1208年、焼失した。 1209年、倒壊し、再建される。 1211年、自然倒壊し、以後、再建されなかった。 1212年、「火出で来て西北に至る。はてには、朱雀門・大極殿・大学寮・民部省などまで移りて」と記されている。(『方丈記』) 1227年、焼失したともいう。 現代、1987年、千本通での埋設管敷設工事にともない立会調査を行う。 1985年、朱雀門北側の立会調査により朱雀門-応天門間の道路が見つかる。 2008年、千本通での埋設管敷設工事にともない立会調査を行う。 2009年、千本通での埋設管敷設工事にともない立会調査を行う。 2011年、朱雀門推定地北西隅で試掘調査を行い、平安時代の土坑1基が見つかる。 2013年、3月、京都市考古資料館により説明板が設置された。 ◆空海 奈良時代-平安時代前期の真言宗の開祖・空海(くうかい、774-835)。男性。弘法大師。讃岐国(香川県)の生まれ。父・豪族の佐伯田公(義通)、母・阿刀氏。788年、15歳で上京し、母方の叔父・阿刀大足に師事し儒学を学ぶ。791年、18歳で大学明経科に入るが、中途で退学し私渡僧(しどそう)として山岳修行を始め四国の大滝岳や室戸崎などで山林修行した。797年、『聾瞽指帰(ろうこしいき)』を著す。798年、槙尾山寺で沙弥となり、教海と称する。804年、東大寺戒壇院で具足戒を受ける。遣唐使留学僧として唐へ渡り、805年、長安・青竜寺の恵果(けいか)により両界、伝法阿闍梨の灌頂を受ける。806年、当初の20年の義務期間を2年に短縮して帰国、多くの経典、密教法具などを持ち帰る。入京できず大宰府・観音寺に住した。809年、入京を許される。810年、高雄山寺(神護寺)を経て、811年、乙訓寺に移り、約1年間任に当たった。別当になる。812年、乙訓寺を訪れた天台宗開祖・最澄は、空海と会っている。その後、空海は高雄山で最澄らに金剛界結界灌頂を行った。後、二人は決裂し、断絶する。813年、東大寺別当、819年頃/818年、高野山を開く。822年、東大寺に灌頂道場(真言院)を開く。823年、東寺を真言密教の道場にした。824年、高雄山寺を神護寺と改名する。神泉苑で祈雨の修法を行う。827年、大僧都となる。828年、綜芸種智院を創立した。832年、高野山で万灯会、834年、正月、宮中中務省で後七日御修法を営む。830年、『秘密曼荼羅十住心論』を著す。高野山で亡くなり東峰に葬られた。62歳。 ◆藤原 道長 平安時代中期-後期の公卿・藤原 道長(ふじわら-の-みちなが、966-1028)。男性。御堂殿、法成寺殿。父・藤原氏北家の関白・太政大臣・藤原兼家、母・藤原中正の娘・時姫の5男。幼少期を東三条殿で過ごした。986年、父・兼家が第66代・一条天皇の摂政になり、987年、従四位から従三位になる。左大臣・源雅信(宇多源氏)の娘・倫子(正妻)と結婚する。988年、左大臣・源高明(醍醐源氏)の娘・明子(本妻)と結婚した。991年、権大納言に任じられる。995年、兄の関白道隆・道兼が相次ぎ疫病により没し、道隆の子・内大臣・伊周(これちか)と後継争いをする。姉・詮子(東三条院)の支援により内覧、右大臣、氏長者になり政権の首座に就く。996年、伊周の失脚により左大臣に昇る。1000年、長女・彰子が一条天皇の中宮として後宮に入り、一帝二后の制を始めた。1005年、祖先供養のために、宇治木幡に法華三昧堂(木幡寺、浄妙寺)を建てる。1012年、2女・妍子(よしこ)を第67代・三条天皇の中宮とした。1016年、彰子が産んだ外孫・敦成親王(第68代・後一条天皇)の即位に際し、道長は1年ほど摂政に就く。1017年、摂政を嫡子・頼通に譲り、実権は握り続ける。従一位、太政大臣になる。皇太子・敦明親王(三条天皇第1皇子)の辞退を図り、彰子の産んだ敦良親王(第69代・後朱雀天皇)を皇太弟とした。1018年、太政大臣を辞した。娘・威子が後一条天皇の中宮、その同母妹・嬉子が皇太弟(後朱雀天皇)の妃になる。道長は「望月の歌」「この世をばわが世とぞ思ふ望月の欠けたることのなしと思へば」(『小右記』)と詠む。1019年、院源を戒師とし出家し、行観(すぐに行覚に改め)と称した。1020年、篤く仏教に帰依し、土御門殿の東に阿弥陀堂(無量寿院)に始まる法成寺(御堂)を造営した。1025年、娘・嬉子が親仁親王(第70代・後冷泉天皇)を産んで亡くなり、1027年、娘・妍子(三条天皇中宮)も相次いで亡くなる。この頃、道長は背中にできた癰(よう)に苦しむ。1028年、最期は、法成寺の九体阿弥陀堂に病床を移し、顔を西方浄土に向けて亡くなる。23年にわたって日記をつけ、後に『御堂関白記』と名付けられた。62歳。 政治家としての優れた政策はなく、関白には就任していない。娘4人の彰子(一条天皇中宮)、妍子(三条天皇皇后)、威子(後一条天皇皇后)、嬉子(後朱雀天皇妃)、盛子を入内させた。3天皇の外戚になり、「一家に三后」を成し、藤原氏全盛の摂関を築く。詩、歌に優れ、漢詩は『本朝麗藻』、和歌は『後拾遺集』以下の勅撰集に入る。中宮・彰子の側近に才媛の女房を集めた。紫式部を後援し、『源氏物語』にも関心を持つ。道長については『大鏡』、『栄花物語』に記されている。平安京内に土御門第、東三条殿、枇杷殿、二条殿、一条殿など豪邸を構えた。 遺骸は愛宕郡の鳥倍野で荼毘に付され、骨灰は宇治木幡の墓地に埋納された。現在は宇治陵(宇治市)に包括されている。 ◆都 良香 平安時代前期の官吏・学者・漢詩人・都 良香(みやこ-の-よしか、834-879)。初名は言道(ときみち)、本名は言道(ことみち)、唐名は都賢(とけん)。京都の生まれ。父・都(桑原)貞継。叔父・桑原(都)腹赤(はらあか)。853年、大学寮に入学して学ぶ。860年、文章生、次いで文章得業生になった。安芸権少目、播磨権大目を経て、870年、正六位上、少内記、872年、良香に改める。渤海使入朝に掌渤海客使になる。869年、対策に及第した。873年、従五位下大内記、875年、文章博士になる。開始された『文徳実録』の編纂に、藤原基経らと参加し中心的編者になる。877年、宿禰の姓に代えて朝臣の姓を与えられた。879年、『文徳実録』の完成目前に没した。著『富士山記』、 従詩文集『都氏文集』6巻(3巻現存)、詩は『和漢朗詠集』などにある。46歳。 書いた官符・詔勅は名文として知られ、詩文に秀でた。詩には羅城門楼上の鬼、竹生島の弁財天が感応したなどの説話が流布した。(『本朝神仙伝』) ◆源 博雅 平安時代中期の雅楽家・源 博雅 (みなもと-の-ひろまさ、918?-980)。男性。唐名は長秋卿、俗に博雅三位(はくがのさんみ)と称された。父・克明(よしあきら)親王(第60代・醍醐天皇の皇子)、母・藤原時平の娘の第1王子。子・信貞らも音楽に秀でた。醍醐源氏。934年、従四位下で出身、京官を歴任し、974年、従三位皇太后宮権大夫に任じられた。第62代・村上天皇の命を受け笛譜『新撰楽譜』『博雅笛譜』。著『長竹譜』など。63歳。 歌物の流派の一つ藤家の祖ともされる。音楽の才に恵まれ、和琴を叔父・藤原忠敦、横笛を源雅信から学ぶ。琵琶・笛・和琴(わごん)、篳篥(ひちりき)などに通じ名手とされた。作曲は退出に用いられる「長慶子(ちょうげし)」ともいう。音楽の逸話多く、誕生の際天から音楽が聞こえてきた、逢坂山に棲む蝉丸のもとに3年間通い続け琵琶の秘曲「流泉(りゅうせん)」、「啄木(たくぼく)」を伝授された。失われた宮中の琵琶「玄象(げんじょう)」を羅城門の鬼から返してもらったとの説話がある。 ◆登照 平安時代中期の僧・登照(とうしょう、?-?)。男性。法名は洞照とも。京都一条に住む。人相見の名人として知られた。天台座主・院源の弟子・良因、藤原頼通(よりみち、992-1074)、東大寺の学僧・蔵満らの相を占ったという。(『今昔物語集』) ◆朱雀門 朱雀門は、平安宮南面中央、大内裏(だいだいり)の正門に建てられていた。平安京朱雀大路、現在の千本通北端(中京区千本通押小路上ル東)にあり、南の二条大路に面した。門の北には宮城内の応天門、大極殿があり、これらは直線上に位置している。朱雀門の南、朱雀大路の南端には羅城門があった。 古代の日本では、宮城十二門が宮の四周に建てられ、その南面正門(中央門)は「応天門」と呼ばれていた。平安宮には14の門があった。 朱雀門とは、中国の長安城に、南面して建てられていた皇城門の呼称に倣う。朱雀門の初見は、奈良時代、714年であり、四神の一つであり、南を守る朱雀に因んだ。(『続日本紀』)。飛鳥時代、第36代・孝徳天皇の難波豊碕宮にも用いられた。 朱雀門には複数の呼称があった。「南門」、また、門は二層のため「重閣門」とも呼ばれた。飛鳥時代より天皇警護の任に就いた大伴氏に因み「大伴門」と呼ばれる。これは、禁中警固の氏に対する栄誉を表すための慣例に倣った。平安時代前期、818年には、「朱雀門」に改められる。 平安宮で重要な三門(ほかに上東門、上西門)の一つであり、その中で最も重要、最大の門だった。門前では儀式、歌垣(うたがき)も行われている。旧6月、旧12月晦日の大祓(おおはらえ)、斎内親王(斎宮)の伊勢群行、大嘗祭に伴う臨時の大祓も行われた。大祓は門前の堀(8尺)である耳敏川(みみとがわ)で行われた。門は、左右の衛門(えもん)府が共同で警固していた。 朱雀門は壇上積基壇の上に建てられている。「二重閣、入母屋、間口7間、奥行2間」あったとみられる。(『延喜式』、「伴大納言絵詞」)。柱は朱塗りで、棟の両端に金色の鴟尾(しび)が載せられた。七間二間五戸、重層(重閣門)、入母屋造、瓦葺。 ◆伝承 朱雀門の伝承がある。 ◈平安時代、空海(774-835)は扁額を書く際に、大極殿の「大」を「火」に、朱雀門の「朱」を「米」にあえて変えて書いたという。無徳の君の大内裏造営に対して、将来の国の財を案じ、戒めとするためだったという。(『太平記』巻十二)。能書家・小野道風(894-964)は、「火極殿」「米雀門」とこれを非難したため、筆を取ると手が震えたという。 ◈平安時代、延喜年間(901-923)の初め、貴族・文人・都良香(みやこ-の-よしか、834-879)が、朱雀門近くで「気霽(は)れては風、新柳の髪を梳(けづ)り」と漢詩を詠んだ。楼上より「氷消えては波、旧苔の鬚(ひげ)を洗ふ」と詠む声がした。良香がこのことを菅原道真に語ると、「下句は鬼の詞だ」と告げた。朱雀門には赤鬼が棲んでいたという。ただ、羅城門での話ともいう。(『撰集抄』巻八、『十訓抄』) ◈平安時代、管弦名人の公卿・雅楽家・源博雅(918-980)は、明月に朱雀門前で笛を吹いた。するともう一人の奏者も現れ、巧みに笛を吹く。以来、二人は月夜にしばしば笛を吹いた。ある時、博雅はもう一人に笛を取り換えてもらい吹くと、名笛であることが分かる。博雅の没後、天皇は、名手にこの笛を吹かせた。だが、誰一人として吹きこなす者はなかった。ただ、浄蔵はだけは巧みに吹く。天皇の命により、浄蔵が月夜の朱雀門で吹くと、楼上より「なお一物や」と褒める声がある。この時、笛は門に棲む鬼の物であることが知れた。笛は「葉二(はふたつ)」と名付けられた。(『十訓抄』第十) ◈平安時代中期の天台宗の僧・登照(とうしょう、?-?)は、人相などにより占い、違ったことがなかったという。都の貴賎の者たちが、僧の住房に押し掛けるほどの人気だった。 登照は朱雀門を通りかかった。門下で老いた男女の姿を見かける。ともに死相が出ている。登照は、この門がすぐに倒れると察知し、大声で危険を知らせた。人々は逃げ出し、途端に門は自然倒壊した。警告に高を括った者は圧死したという。人々は登照の観想力に驚いたという。(『今昔物語集』巻四) ◆発掘調査 ◈現代、1987年、2008年、2009年に千本通り埋設管敷設工事に伴う立会調査を行った。平安時代の瓦が出土した。2011年の試掘調査で平安時代とみられる土坑1基が見つかった。 ◈現代、1985年の立会調査で朱雀門から応天門への道路が見つかった。道路敷は厚さ0.1-0.2mあり、上面に多量の瓦が残り、固く敲き締められていた。朱雀門では地盤改良の掘込地業は施工されなかった。 ◆朱雀大路 南北の大通りである朱雀大路(すざく-おおじ)は、南の羅城門まで一直線に延びていた。道幅は28丈(80-84m)という。築地の中心間は84m、路面幅は70.2mあった。なお、北の朱雀門、南の羅城門間の距離は3.8km、南が低く標高差は20mあった。 道の両側には外側より築地(幅1.8m)、犬行(いぬばしり、幅4.5m)、溝(幅1.5m)、柳が植えられていた。 ◆三筆 平安時代前期、818年に第52代・嵯峨天皇(786-842)は平安宮の門号を唐風に改める。天皇は東面の陽明門、待賢門、郁芳(いくほう)門を自ら揮毫した。 空海(774-835)には南面の美福門、朱雀門、皇嘉(こうか)門を書かせた。橘逸勢(たちばな-の-はやなり、?-842)は、北面の安嘉門、偉偉鑒(いかん)門、達智(たっち)門を書いた。 後に三人は平安時代の三筆と呼ばれた。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 京都市考古資料館の説明板、『平安の都』、『文化財と遺跡を歩く 京都歴史散策ガイドブック』、『京都歴史案内』、『京都市文化財ブックス28集 平安京』、『平安宮ガイド』、『平安京を歩く』、京都市平安京創生館、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|

| |

|