|

|

|

| 平安宮跡 内裏跡 (内郭回廊跡) (京都市上京区) Heian Palace Site of Dairi(Imperial Palace,Corridor) |

|

| 平安宮跡 内裏跡 (内郭回廊跡) | 平安宮跡 内裏跡 (内郭回廊跡) |

|

|

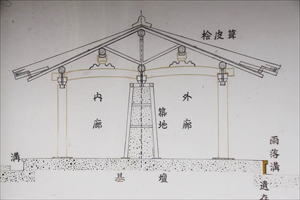

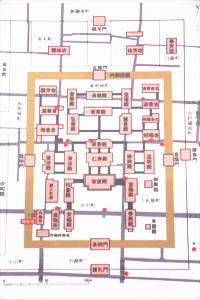

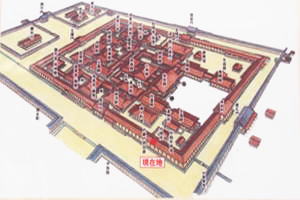

「平安宮 内裏 内郭回廊跡」の石標  史跡整備地、「内郭回廊跡」の石板  史跡整備地  史跡整備地  内裏築地回廊推定断面図、中央に築地、左に内廊、右に外廊、右端下に雨落溝、平安博物館の説明文より  京都市の「源氏物語ゆかりの地」の説明板より  平安京復元図、現在地は左下の赤字部分、黄土色の四角部分は内裏内郭回廊、「源氏物語ゆかりの地」の説明板より  平安京復元図、現在地は下の赤い点部分(内郭回廊)、赤茶色の建物群は内裏、「源氏物語ゆかりの地」の説明板より  下立売通の北側で出土した内裏内郭回廊跡、京都市埋蔵文化財研究所「源氏物語ゆかりの地」の説明板より  【参照】内裏内郭回廊跡、回廊基壇の地覆石、回廊内側の雨落溝、1994年、「平安宮-京都市建設局・京都市埋蔵文化財調査センター・京都市埋蔵文化財研究所」説明板(二条駅前)より 【参照】内裏内郭回廊跡、回廊基壇の地覆石、回廊内側の雨落溝、1994年、「平安宮-京都市建設局・京都市埋蔵文化財調査センター・京都市埋蔵文化財研究所」説明板(二条駅前)より 内裏南面内郭回廊の下を通す配水用暗渠、「源氏物語ゆかりの地」の説明板より 内裏南面内郭回廊の下を通す配水用暗渠、「源氏物語ゆかりの地」の説明板より   「六體地蔵尊」と刻まれている。  祀られている地蔵尊 |

下立売通土屋町西入南側に、「平安宮 内裏 内郭回廊跡(へいあんきゅう-だいり-ないかくかいろう-あと)」の石標、「平安宮跡 内裏跡(内郭回廊跡)」の説明板などが設置されている。一帯は史跡整備地として保存されている。 平安時代にこの地には、内裏、内裏内郭回廊があった。現在知られている内裏の確実な遺跡として貴重とされ、平安京研究上でも重要な基準になっている。 ◆歴史年表 平安時代、内裏内郭回廊が築造された。 960年、9月、内裏が初めて炎上した。その後も、度々焼失した。 976年、内裏が焼失した。 980年、内裏が焼失する。 982年、内裏が焼失した。 999年、内裏が焼失する。 1001年、内裏が焼失した。 1005年、内裏が焼失する。 1014年、内裏が焼失した。 1015年、内裏が焼失する。 1039年、内裏が焼失する。 1042年、内裏が焼失した。 1048年、内裏が焼失する。 1058年、内裏が焼失する。 1082年、内裏が焼失した。 1157年、藤原通憲(信西)により内裏再建され、内郭回廊も築造される。 鎌倉時代、1227年、内裏が焼失した。 現代、1963年、回廊遺跡の一部が下水道工事で明らかになる。発掘調査が行われた。 1969年、発掘調査が行われた。 1973年、発掘調査が行われている。 1974年、3月、京都矢野園により石碑が立てられる。4月、平安博物館により説明板が設置された。 1979年、発掘調査が行われた。「平安宮 内裏 内郭回廊跡」として国の史跡に指定された。 1980年、内郭南面回廊を横断する溝が見つかる。 1994年、暗渠に連続する溝が北延長部で見つかった。 2008年、回廊跡すぐ南の「平安宮 豊楽殿跡」(1990年史跡指定)と統合され、「平安宮跡 内裏跡・豊楽院跡」と指定名称が変更された。3月、京都市の「源氏物語ゆかりの地」の説明板が設置された。 ◆藤原 通憲 平安時代後期の公卿・学者・藤原 通憲(ふじわら-の-みちのり、1159-1160)。男性。出家し法号を円空、のち信西(しんぜい)。父は実兼(さねかね)、母は源有房の娘。一時、高階経敏(たかしな-の-つねとし)の養子になり、後に藤原姓に戻る。第74代・鳥羽天皇、第75代・崇徳天皇、第76代・近衛天皇に仕えた。栄進できず少納言で出家した。妻・朝子(紀伊局)は第77代・後白河天皇の乳母であり、1115年、天皇即位とともに近臣になる。1156年、保元の乱で、源義朝の策を入れ、天皇方に勝利をもたらした。後白河院政になり、近臣・藤原信頼と対立し、平清盛と結び義朝を排した。1157年、内裏の再建、朝儀の復興に務めた。1159年、平治の乱で信頼・義朝らの追撃を受け殺された。54歳。 博識多才で、編著『本朝世紀(ほんちょうせいき)』『法曹類林(ほっそうるいりん)』など。 ◆内裏 平安京の宮城(大内裏)は、京都の北部中央に位置した。規模は東西1.2km、南北1.4kmあった。宮城内の南部中央に朝堂院、その北東に天皇の居所である内裏(だいり)があった。 平安時代前期、794年の平安遷都とともに内裏は築営されている。天皇、后らの住空間であり、平安宮(大内裏)の中心的な施設だった。平安時代中期、960年に初焼亡している。その後も含め通算14回の火災が起きている。976年に再び焼失し、第64代・円融天皇(959-991)は、太政大臣・藤原兼通(925-977)の娘・こう子(947-979)を后としており、兼通の堀河第に移り1年間を里内裏とした。里内裏(さとだいり)の初めになる。鎌倉時代前期、1227年にも内裏は焼亡し、以後、再建されることはなかった。平安時代後期、11世紀(1001-1100)中頃より、平安宮内裏の有無にかかわらず、天皇は里内裏に常住するようになる。 「内裏図」(陽明文庫蔵)によると、内裏は外郭築地、内郭回廊の二重構造になっており、厳重に区画されていた。内裏の外郭築地は、東西73/70丈(219/212m)、南北100丈(303/300m)、内郭は、東西57丈(173/171m)、南北72丈(218/216m)の広さがあった。 古く内裏は宮、宮室、禁裏、禁中、禁闕(きんけつ)、金闕、内、大内(おおうち)、御所、大宮九重、百敷(ももしき)、皇居とも呼ばれていた。 なお、内裏の場所は、7世紀(601-700)前半の豪族・秦河勝(はた-の-かわかつ)の屋敷があったという。紫宸殿南の南庭に植えられていた梅にその伝承を残しているともいう。平安時代中期、960年の火災後に、式部卿・重明親王(906-954)により梅の代わりに桜が移植されたという。以来、東に左近桜、西に右近橘が植えられるようになった。 内裏内郭北辺に後宮部分、南辺に天皇の常住区域があり、その間は瓦垣で隔てられていた。内郭南辺には紫宸殿、仁寿殿、承香殿、清涼殿など儀式を行うハレの場があった。北辺は天皇らの私的な空間であり、日常のケの場になっていた。 北辺に七殿五舎の後宮が配され、妃・女御などの居住区域になっていた。殿舎は、常寧殿(じょうねいでん)を中心に、貞観(じょうがん)殿、五舎の淑景舎(しげいさ)、昭陽舎(しょうようしゃ)、襲芳舎(しゅうほうしゃ)、凝華舎(ぎょうかしゃ)、飛香舎(ひぎょうしゃ)などがあった。各建物間は回廊、透渡廊で繋がっていた。 ◆平安京内裏内郭回廊 内郭回廊は、複廊構造になっており、基壇上に築地を挟んで内と外に内郭回廊、外郭回廊がそれぞれ巡らされ、檜皮葺の大屋根を載せていた。内廊側に溝、外廊側に雨落溝が掘られていた。 兵衛という衛士らは、晴雨にかかわらず交代で回廊を巡回することが可能で、厳重に警護していた。 内郭回廊は、「年中行事絵巻」などにも描かれている。 ◆発掘調査 この地は、内裏南西にあった武徳門の南に位置している。 ◈現代、1962年に西回廊西縁・東縁、1963年に、遺跡の一部が下水道工事で明らかになり、発掘調査が行われた。1969年、1971年、1973年にも、一帯の発掘調査が行われる。この地で、内裏内郭の築地回廊西南部の遺跡が確認された。 発掘調査では、下立売通の北側・南側で、内裏西面内郭回廊跡の西辺・東辺の一部が見つかる。回廊壇上積基壇は、凝灰岩羽目石、束石、地覆石で構成されていた。東西幅(基壇幅)10.5m/12m、南北方向に延びた延石列(27m)が確認された。内裏の南西にあった朝堂院回廊(幅11.58m)より幅は狭かった。 出土瓦によって、平安時代後期、1157年の信西による内裏再建当時の回廊跡と考えられている。なお、内裏築地回廊の規模は平城宮、長岡宮での発掘調査結果と同規模だった。 ◈1980年に、内郭南面回廊を横断する溝が見つかる。この雨落溝は、底に河原石を敷き並べ、両側縁に凝灰岩の板石を立てていた。内裏内の水を外部に排水するための暗渠跡とみられている。 ◈1994年に、暗渠に連続する北延長部の溝が見つかった。回廊基壇の東縁地覆石(凝灰岩、長さ60-90㎝)、内側の石敷雨落溝だった。溝は保存状態が極めて良く、上面に羽目石、束石を嵌め込んでいた。底に偏平な河原石を1-3列敷き、東に石を並べて縁石にしていた。溝は、平安時代前期、9世紀(801-900)中頃に埋められ、東に素掘り溝が掘られた。溝は9世紀末に埋まり、上部に平安時代中期、10世紀(901-1000)の火災層が覆っていた。 後の安土・桃山時代、1587年の豊臣秀吉(1536-1598)による聚楽第築造、1595年のその破却により、平安京内裏遺跡は破壊を受けた。その中で、この地の遺構残存状況は最も良好とされている。 ◈2025年に京都市文化財保護課は、内郭回廊跡の西隣、個人住宅の建設に伴い発掘調査(30㎡)を行った。調査地は内裏の南西角近くに位置し、内裏を囲む内郭回廊と別の施設を仕切る外郭築地に挟まれた道路にあたる。 調査区の南半分から焼土層(厚さ0.3m)が出土した。2層に分かれており、下層は砂、小石混じりの黒い粘土、上層は焼けた土器、土壁、瓦が含まれた褐色の粘土層で、その上に化粧土が敷かれていた。10世紀に内裏焼失後の整地のため、焼土、土器、瓦などを集め、たたき締めて宮内の路面整備に再利用したとみられている。 整地跡は、路盤に含まれた土器、瓦などから、平安時代中期、960年-982年の間に発生した4回の内裏火災のいずれかに該当するとみられている。 ◆史跡指定 現代、1979年に「平安宮 豊楽殿跡」が国の史跡に指定された。 豊楽殿跡の北側で、清暑堂跡・豊楽殿との間を繋ぐ廊跡が発見され、平安宮内裏内郭回廊跡と一体で保護を図る。2008年に、「平安宮 豊楽殿跡」(1990年史跡指定)と統合し、現在は、「平安宮跡 内裏跡・豊楽院跡」と指定名称が変更されている。 ◆地蔵尊 ◈石造の擬宝珠様のものが祀られている。台座に「六体地蔵尊」と刻まれ、近代、1882年に田中町により再建された。 ◈地蔵尊が安置されている。 ❊年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 ❊参考文献・資料 平安博物館の説明板「平安京内裏内郭回廊跡」、京都市の説明板「源氏物語ゆかりの地」、ウェブサイト「京都のいしぶみデータベース-京都市」、ウェブサイト「国指定文化財等データベース」、『平安京を歩く』、『京都市文化財ブックス28集 平安京』、『平安宮ガイド』、ウェブサイト「産經新聞 2025年6月25日付」、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|