|

|

|

| * | |

| 堀川 (京都市上京区-中京区) Horikawa River |

|

| 堀川 | 堀川 |

堀川  一条戻橋    堀川の風景(1960年)、京都市交通局所蔵、京都市の説明板より       【参照】堀川通  【参照】堀川通、堀川  【参照】堀川通 【参照】堀川通 一条戻橋 和泉式部「いづくにも 帰るさまのみ渡ればや 戻橋とは 人のいふらむ」  戻橋の一つ下流にかかる堀川第一橋  堀川第一橋 堀川第一橋 堀川第二橋  椹木町橋  堀川に残る二条城石垣  【参照】堀川に残る二条城石垣、「是ヨリ北紀州」の文字    堀川沿いにある伊藤仁斎(古義堂跡)上京区堀川下立売上ル東側。 |

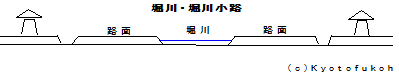

堀川(ほりかわ、全長8.2km)は、堀河とも記された。平安京左京二坊に南北に流れていた運河をいう。現在の堀川通は、平安京の堀川小路に重なる。なお、右京にも堀川に対になる形で西堀川が流れていた。 かつて、川岸には材木商が集まり、中世以降は染織業者も川筋に現れた。現在も周辺には、丸太町、木津屋橋、椹木町などの地名が残されている。 ◆歴史年表 平安時代、799年、第50代・桓武天皇は視察の折に、囚人の労働が過酷であるとして恩赦の詔を発している。(『日本後紀』)。運河である堀川は、囚人の労働によって造られた。 平安時代、平安京の造営のための木材運搬が行われた。西国の材は、丹波から、淀川を経て堀川を上っていた。「西の堀川」(西堀川、紙屋川とその南の流れ)と対をなし、堀川は「東堀川」といわれた。堀川の両側に、ほぼ同じ幅の道が通じ、この堀川小路には、高陽院、冷泉院、二条院、堀河院などの大邸宅が建ち並び、邸内に堀川の水を引き入れていた。(『類聚三代挌』) 866年、干ばつの際に、人々は堀川の鮎を採り食したという。(『三代実録』) 平安時代中期、「西の堀川」が廃れた。 中世(鎌倉時代-室町時代)、堀川には船橋といわれる船を並べその上に板を渡した簡単な橋が架かっていた。上立売堀川のものは水落寺が管理した。今出川堀川にもあった。祇園社の堀川十二町の堀川神人が、川筋を特許の貯木場にしていた。中世以降、染織業者も川筋に現れる。 中世末(室町時代)、堀川の水上面にも町家が建てられてる。 戦国時代、堀川は、最外郭の堀としても機能する。 近世(安土・桃山時代-江戸時代)、堀川は下流の村々の灌漑用水としても機能した。ただ、水量が少ないため、井堰や分水を巡って水争いが頻発する。近世以降は染色業も現れた。 安土・桃山時代、1601年以来、二条城の築営の際にも、堀川を利用して用材が運び込まれる。 江戸時代、堀川の岸では菜園で野菜を作り、植木、小屋まで建てる事態になっていた。 1778年、堀川や鴨川での洪水で被害が出た。京都町奉行所は堀川一条から二条にかけて、川岸での耕作などを禁じるお触れを出す。 1830年、旧7月、京都大地震(文政の大地震) で、一条戻橋が半分崩壊、一条堀川の蕎麦屋が堀川に崩れ落ち、客6人が即死した。(『京都地震実録』『甲子夜話』『宝暦現来集』) 近代、明治期(1868-1912)、友禅染、農業用水としても使われた。 1873年、京都府により石造アーチ橋の中立売橋が架け替えられる。 1890年、琵琶湖疏水の完成後、疏水分線は、高野川、鴨川の底を通り、堀川に合流していた。桜並木のあった疏水は現在の紫明通になる。 1920年、9月11日、堀川埋立阻止のため沿岸住民は、堀川保存期成同盟会を結成した。(「京都日出新聞」) 1932年-1934年、旧内務省による改修工事が行われ、それまでの天神川から鴨川へ合流するようになった。 1935年、改修後の「昭和十年鴨川大洪水」の際にも、小川筋での浸水はあったが、堀川筋での被害は出なかった。 太平洋戦争中(1941-1945)、堀川の両岸の家々は、強制疎開により取り壊された。 現代、1953年、琵琶湖疏水からの流水が断たれ、堀川の流れは枯渇する。 1967年、京都市による堀川の暗渠化、堀川通の拡張計画が公表された。歴史的な河川が消えることに対して反対運動が起こり、計画は一部暗渠化に変更され実行された。 2007年、旧城巽中(中京区)の発掘調査により、安土・桃山時代後期-江戸時代初期の舟入落ち込みの遺構が発見された。 1997年-2008年、京都市による「堀川水辺環境整備事業」が行われる。 2001年、堀川通中央分離帯の0イチョウ、ユリノキは「上京区民の誇りの木」に選ばれた。 2009年より、第2琵琶湖疏水分線の水が通され、堀川の流れが復活した。 ◆堀川 平安時代、朱雀大路を中心に左右対称の位置に、「西の堀川」(西堀川)、「東の堀川」(東堀川)という二つの堀川があった。 西の堀川は、現在の天神川(紙屋川)付近を南北に流れていた。紙屋川より水を引き入れていた。幾度も氾濫し、修復を繰り返している。その後、西の堀川の流路が変わり、平安時代中期にはすでに廃れる。 やがて、東の堀川が堀川と呼ばれるようになり、中世以後も運河として利用された。 平安時代、堀川の両側に、ほぼ同じ幅の道が通じていた。この堀川小路には、高陽院、冷泉院、堀河院などの大邸宅が建ち並び、邸内に堀川の水を引き入れていた。 堀川は、川幅が8丈あり、平安時代以来、材木の輸送に使われていた。西国の材は、丹波から、淀川を経て堀川を上った。鎌倉時代の『一遍上人絵伝』には、七条堀川に材木市が描かれている。室町時代、材木を扱う商人は堀川材木座を組み、堀川は材木の集散地になる。 江戸時代初期の『洛中洛外図』にも、堀川沿いに材木屋が描かれている。祇園社に属した堀川神人が貯木場を管理していた。これは、平安時代、879年に堀川12町の流れを祇園社に寄進して以来のことになる。祇園御霊会の際には、神輿が鴨川渡河するための浮橋を寄進し、架橋する慣わしになっていた。 ◆堀川源流 堀川は北西の尺八池よりの若狭川、北東の賀茂川から南下したニ流は、大徳寺付近で合流した。境内東の端を南へ流れ、小川(こかわ)を経て堀川に繋がっていた。 平安時代には、鴨川から取水し、再び鴨川に注いでいたという。 ◆堀川第一橋 「堀川第一橋(中立売橋)」(京都市有形文化財)は、戻橋の一つ下流に架かる。架橋は、江戸時代初期ともいわれている。公儀橋であり、御所と二条城を結んだ。聚楽第への行幸路として「御成橋」ともいわれた。下立売通の堀川第二橋と対になっており、「鶴橋」、「亀橋」とも呼ばれる。 近代、1873年に京都府により石橋に架け替えられた。京都府が架けた現存最古の石橋になる。石造、アーチ橋でありほぼ円形になっている。ただ、現在はアーチ下部は地中に埋められている。長さ15m、幅9m。 ◆堀川牛蒡 京野菜のひとつ堀川牛蒡(ごぼう)がある。 豊臣秀吉の聚楽第築造、解体の際に、堀川通に近いかつての堀が芥で埋められた。その中から発見された新種の大きな牛蒡が起源といわれている。牛蒡の中心部には"す"が入っており、ここに鴨肉や野菜を詰めて煮る。 ◆発掘調査 現代、2007年、旧城巽中(中京区)の発掘調査により、安土・桃山時代後期-江戸時代初期の舟入落ち込みの遺構が発見された。 聚楽第造営にともない、安土・桃山時代、1583年-1587年、本拠地になった妙顕寺城の東隣にあった堀川の水運を利用し、材木が集積された。聚楽第か大名屋敷の造営にも、資材輸送に堀川の水運が利用された可能性がある。 ◆二条城石垣 堀川西岸の夷川橋-二条橋南(230m)に、安土・桃山時代、1603年頃、二条城築城に伴い築かれた石垣が復元されている。 石には、工事を分担した藩の刻印などが残されている。「是ヨリ北紀州」(紀州浅野家)などとある。 ◆西堀川 右京の西堀川は、平安京内を南北に流れる人工運河だった。紙谷川から水を引く運河だった。幅2丈あり、左右に8丈の西堀川小路が付けられていたという。なお、左京の東堀川小路は現在の堀川通にあたる。西堀川は幾度も氾濫し、平安時代中期に埋没している。10世紀には、砂礫・シルト(沈泥)で埋まっていたことが判明している。 平安京右京の衰退原因の一つとして、地質学的に右京は湿地によって形成されたシルト層が主体だった。これに対して左京は、透水層である礫層を主体とする扇状地に営まれていた。このため左京は井戸・池の水が得やすく、発展を続けることが可能だった。 現代、2024年に西堀川に併設した道路・西堀川小路の遺跡が、民間調査会社「島田組」(大阪府八尾市)により、共同住宅建設予定地(中京区)から出土した。西堀川小路は、現在の西大路通の東隣にあり痕跡は残されていない。京内の道路規模を定めた延喜式・京程(きょうてい)によると、川の両側には道路幅6mを併設していたという。文献・発掘調査から、西堀川の運河幅6mと推定され、両道路の側溝・築地塀などを含めると幅24mあり、大路規模だったとみられている。 発掘調査では、西大路御池交差点の南東角近く570㎡で、断面が逆台形状の堀川跡が出土した。川底幅5.5m、上面幅8m、0.6mだった。川底と川岸上面では護岸目的の杭跡も出土した。東西両側の道路幅3.6-5m、道路側溝幅(最大3m、通常は1.2m)あり、京程よりも道路幅は狭く、側溝幅が広くなっていた。これは、度重なる洪水で道路が削られた可能性が高いという。出土した土器などから、10世紀中頃の大洪水で道路全体が埋没したともみられている。 荷車の轍跡が、川から遠い外側部分の比較的地盤が固い地点で複数見つかった。鴨川から入った舟からこの付近で荷を揚げ、荷車に積み替える作業が行われていたとみられる。 ◆有栖川 京都には3つの「有栖川(ありすがわ、斎川)」が流れていたという。賀茂、紫野、嵯峨になる。(『山州名跡志』)。 堀川の一条戻橋の上流には、若狭川(有栖川)があり、大徳寺東の小川(紫野の有栖川)に通じていたという。 ◆文学 ◈ 堀川界隈を舞台にした沢野久雄(1912-1992)の小説『夜の河』では、染物屋「丸由」の長女・舟木紀和の不倫愛を描いている。 ◈ 近代、1922年、永井荷風(1879-1959)は京都を訪れ、京都各所、堀川の樹木について書いた。「堀川の岸に並び立つ柳の老木は京都固有の薄暗い人家の戸口に落葉の雨を降らせていた。」(『十年振』)とある。 ◆堀川整備事業 堀川は堀川通の東を、北から南へ流れている。現在、開渠部は元誓願寺通 - 押小路通堀川付近になっている。普段の流水は、現代、1953年以来断たれていた。川床はコンクリートで底張りされ、雨天時には下水が流入していた。 堀川に、水を再び流す計画が進められた。京都市による「堀川水辺環境整備事業」(1997-2008)であり、第2琵琶湖疏水分線を水源(水量毎分6t)にした。「賀茂川サイフォン」により、鴨川の川床下を抜けた流れは、紫明通中央分離帯で地表に現れ西進する。 紫明堀川からは南進する。堀川通の下に新たに下水管路(直径6m)が埋設れ、下水は分流式として下水の堀川への流入を防いだ。堀川通中央分離帯(8-10m)には、せせらぎ水路(幅1.05m、水深20㎝)、遊歩道(幅1.5m)などを整備した。開渠部の川中にも水路(幅1.5m、水深25㎝)、遊歩道などを整備した。戻橋上流では河床の嵩上げ工事、下流では広場、観客席にもなる階段を整備した。下長者町通-出水通間に芝生広場、丸太町通-竹屋町通間に階段状の落差工、二条通-押小路通間に階段などを整備した。 既存の街路樹だったイチョウ、ユリノキは保存された。樹木は2001年1月に「上京区民の誇りの木に選ばれている。 さらに、堀川流水の一部を二条城外濠に引き入れ、濠の水質浄化を図る。今後、京都府の進める西高瀬川整備事業と連携させ、二条城外濠の水を西高瀬川へ流す計画もある。 事業期間: 1997年-2008年、事業区間 : 4.4km、総事業費: 18億円 。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 『洛中洛外』、『京の鴨川と橋 その歴史と生活』、『京の橋ものがたり』、『京都市文化財ブックス28集 平安京』、『京都の地名検証』、『文学散歩 作家が歩いた京の道』、『二条城を極める』、『昭和京都名所図会 5 洛中』 、『京都の歴史災害』、ウェブサイト「堀川水辺環境整備事業-京都市建設局水・緑環境部河川整備課」、『京都の歴史10 年表・事典』、ウェブサイト「平安京左京三条二坊十町(堀河院)跡-京都市埋蔵文化財研究所発掘調査報告 2007-17」、ウェブサイト「産経新聞 2025年 8月23日」、ウェブサイト「コトバンク」 |

|

|

|

|

| |

|