|

|

|

| * | |

| 紫明せせらぎ公園 (紫明通、堀川通) (京都市北区) Shimei-Seseragi Park Garden |

|

| 紫明せせらぎ公園 | 紫明せせらぎ公園 |

紫明通、比叡山        【参照】堀川せせらぎ公園 |

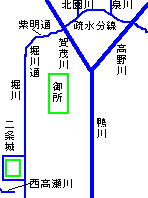

第2琵琶湖疏水分線の流れは、鴨川の川の下を抜け、紫明通中央分離帯で地表に現れ西進している。 付近には、紫明せせらぎ公園(しめい-せせらぎ-こうえん)があり、木々の間を小川が流れている。 ◆歴史年表 近代、1945年、第二次世界大戦末期に、第三次建物疎開により、防火線確保のためとして、家屋の強制撤去が行われ、紫明通(幅20m)が拡張された。 現代、1997年-2008年、京都市による「堀川水辺環境整備事業」が行われた。 2009年より、第2琵琶湖疏水分線の水が通され、堀川の流れが復活する。 ◆紫明通 紫明通は、東は鴨川西岸の賀茂街道から西は堀川通まで通じている。 かつて、歩道などに植える街路樹の苗を育てるための畠、苗圃(びょうほ)だった。このため、今もイチョウなどの大木の植栽が残されている。 紫明通の「紫明」の語源については、『広辞苑』を編纂した近現代の言語学者・新村出(しんむら-いづる、1876-1967)の命名によるという。紫明通から、比叡山の最高峰・四明岳が真東に望めることから、江戸時代後期の儒学者・歴史家・漢詩人・頼山陽(1781-1832)による造語「山紫水明」にかけ、「紫明」が生まれたという。 現在の紫明通北には、かつて琵琶湖疏水が流れていた。その後、暗渠になる。近代、1945年、第二次世界大戦末期に、第三次建物疎開により、防火線確保のためとして、家屋の強制撤去が行われ、道幅20mに拡張されている。 ◆堀川整備事業 堀川は堀川通の東を、北から南へ流れている。現在、堀川今出川と二条城南などが地表部に見えている。普段の川の水は、現代、1953年以来断たれていた。 この堀川に、水を再び流す計画が進められた。京都市による「堀川水辺環境整備事業」(1997-2008)であり、第2琵琶湖疏水分線を水源にし、「賀茂川サイフォン」により、鴨川の川床下を抜けた流れは、紫明通中央分離帯で地表に現れ西進する。紫明堀川からは南に向きを変え、堀川今出川で堀川(開渠部)に注ぐ。 さらに、堀川の水の一部を二条城の外濠に引き入れ、濠の水質浄化も図る。今後、京都府の進める西高瀬川整備事業と連携させ、二条城外濠の水を西高瀬川へ流す計画もある。 事業期間: 1997年-2008年、事業区間 : 4.4km、総事業費: 18億円 。 ◆せせらぎ公園 現在、紫明通の中央分離帯(幅10-18m)の防護柵内に、「紫明せせらぎ公園」が設けられている。樹木が植えられ、現代、2009年より第2疏水分線から取水した「せせらぎ水路」(幅1.5m、水深20㎝、水量は毎分6t)の流れがある。遊歩道(幅2.0m)も付けられている。 せせらぎ水路は、災害時の消火用水、生活用水としても利用されるという。中央分離帯間に埋設された「管路」が設けられ、蓄水している。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 ウェブサイト「堀川水辺環境整備事業-京都市建設局水・緑環境部河川整備課」、『京都大事典』 |

| |

|