|

|

|

| 神泉苑 (京都市中京区) Shinsen-en Temple |

|

| 神泉苑 | 神泉苑 |

|

|

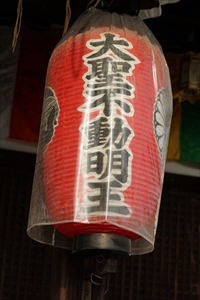

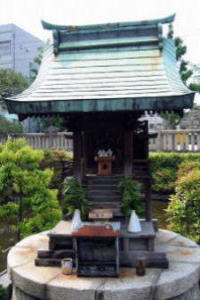

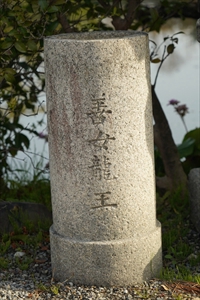

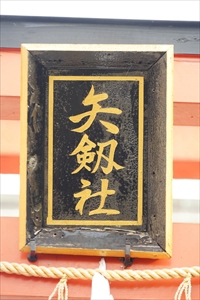

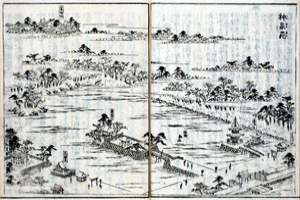

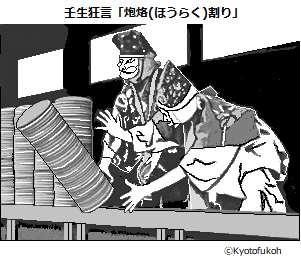

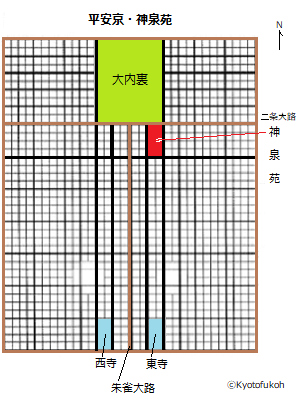

北門(御幸門)  北門  北門  大鳥居  大鳥居  「史蹟 神泉苑」の石標  本堂(利生殿)  本堂  本堂、旧扁額「利生殿」  本堂、新扁額「利生殿」  本堂  本堂  本堂   本堂  本堂、宇賀弁財天、説明板より  地蔵尊  地蔵  大黒天・恵比寿神  方丈(寺務所)  石橋   手水舎  手水舎  法成橋     善女龍王社、拝殿  善女龍王社、拝殿   善女龍王社、拝殿  善女龍王社、拝殿  善女龍王社、中門  善女龍王社  善女龍王社  善女龍王社、本殿  善女龍王社、本殿   善女龍王社、左より本殿・拝所・中門  善女龍王社、拝殿  恵方社(歳徳神)  恵方社(歳徳神)  法成就池   増運弁天社  増運弁天社  増運弁天社、ナマズの鬼瓦  増運弁天社  増運弁天社  増運弁財天、説明板より  地生弁財天    増運弁天社  洛中天満宮  「方生供養」の石標  「善女龍王」の石標   矢劔大明神社  矢劔大明神社  矢劔大明神社  矢劔大明神社  矢劔大明神社  矢劔大明神社  宝篋印塔  宝篋印塔    鐘楼堂  鐘楼堂、梵鐘  快我上人供養塔(五輪塔)  板倉勝重供養塔(五輪塔)  片桐且元供養塔(五輪塔)  鯉塚(左)、亀塚    法成就池(御池)、法成橋    法成就池、かつてあった龍頭鷁首舟  法成就池、龍頭鷁首舟  法成就池、龍頭鷁首舟  中島  ゴイサギ、説明板より   心鏡の池   狂言堂   与謝蕪村の句碑  【参照】神泉苑の船着場に使われた足場板(地下鉄二条駅)  【参照】出土した瓦など(地下鉄二条駅)  【参照】平安時代の神泉苑復元図、京都市平安京創生館、説明板より  【参照】平安時代の神泉苑復元図、京都市平安京創生館、展示パネルより  【参照】江戸時代中期の『都名所図会』に描かれている神泉苑と二条御城(ROIS-DS人文学オープンデータ共同利用センター) 【参照】江戸時代中期の『都名所図会』に描かれている神泉苑と二条御城(ROIS-DS人文学オープンデータ共同利用センター) 【参照】壬生狂言   【参照】近くにある「神泉苑町」の地名 【参照】近くにある「神泉苑町」の地名 |

神泉苑(しんせん-えん)は、平安時代の平安宮付属の禁苑(きんえん)であり、かつて大内裏の南に位置していた。平安京造営時には現在の10倍の広さを誇っていた。国指定最古の史跡であり、平安京の三史蹟(ほかに東寺、堀川)の一つに数えられる。境内は2000坪(6945㎡)ある。 神泉苑の名は、常に清泉が湧き出したことから名づけられ、古くは訛化し「ひぜんさん」とも呼ばれた。「しんぜんえん」「しぜんえん」「しぜんねん」、愛称として「しぜんさん」との呼称もある。御池通の「御池」の語源になったといわれている。 東寺真言宗の寺院、本尊は聖観世音(しょうかんぜおん)菩薩になる。 厄除開運、家内安全、良縁成就、安産祈願、社運繁栄、商売繁盛、合格祈願、病気平癒、交通安全、開運祈願、心願成就、旅行安全、必勝祈願、社内安全、工事安全などの信仰がある。弁財天御守、恵方守、絵馬札(法成橋)などが授けられる。 ◆歴史年表 平安京遷都以前より沼沢は存在していた。 平安時代、794年、平安京遷都により、第50代・桓武天皇により池の整備が進められる。禁苑になり、天皇の遊宴、宮廷儀式、雅遊が催され、池の西の広大な森(南北4町[516m] 、東西2町[252m] )は、鹿狩りなどの遊猟の場になった。 800年以降、中国文化に憧れていたという第50代・桓武天皇は神泉苑に行幸した。(『日本紀略』)。以来、記録に残るだけでも5年間に27回行幸している。以来、歴代天皇も神泉苑で宴遊した。 804年、暴風雨により左右閣が壊れる。(『日本紀略』) 第51代・平城天皇(在位: 806-809)は、3年間で13回行幸している。この頃より、旧9月9日の重陽節会(菊の節句)、旧7月7日の相撲節会など、 節会行事も恒例として行うようになる。 812年、第52代・嵯峨天皇による桜の花見「観花の宴」は、花見節会のさきがけになった。 (『日本後紀』) 819年/814年、第52代・嵯峨天皇により初の雨乞いの儀式が行われる。嵯峨天皇は、14年間で43回行幸している。その後も、累代天皇が雨乞や雨止の祈祷を行う。 第53代・淳和天皇(在位: 823-833)は、5年間に23回行幸している。 824年、淳和天皇の時、西寺・守敏と東寺・空海が天長年間(824-834)の旱災に対して祈雨の法を争い、空海が勝利したという。(『今昔物語集』巻14、『贈大僧正空海和上伝記』)。渤海の「猲(狼)」に苑中の鹿を追わせた。 836年、第54代・仁明天皇は隼狩りを行う。 斉衡年間(854-857)、祈雨修法の場になった。 9世紀(801-900)中頃、行幸は行われず、祈雨、止雨の祈祷の場になる。 854年、真言僧・恵運(えうん)により祈雨が行われている。文献初見という。 856年、僧・常暁(じょうぎょう)が祈雨のために太元帥法を修した。(『覚禅抄』) 貞観年間(859-877)、国の安寧を祈るため行われた御霊会は、現在の祇園祭の発祥とされている。 862年、旧9月、旱魃の際に、西北の門が開かれ、人々が池の水を汲むことが勅により許される。(『三代実録』) 863年、旧5月、勅命により、大般若経の転読が3日に渡り行われた。国家により初の御霊会が行われる。祟道天皇(早良親王)以下6柱の霊が祀られた。舞、雑技、散楽などが披露された。四門を開いて人々に開放される。(『三代実録』) 866年、天台座主・安慧(安恵)により7日間にわたる請雨経法が催された。 868年-872年、巨勢金岡は、宮廷の神泉苑の監を努め作庭した。 869年、御霊会で、卜部日良麻呂(うらべ -ひらまろ)は、祇園社から神輿を出し、66本の鉾(綾傘鉾)を立てて祈願し、民衆も参加し田楽・猿楽が奉納された。 875年、空海の弟子で東寺4世・真雅ら15人の僧により請雨経法が行われ、真言密教の祈雨霊場になる。(『三代実録』) 877年、旱魃により池水を流し、城南の民田を灌漑したという。一日一夜で水脈が涸れるほどだった。 880年、祈雨により田の苗が水没した。大水が出たため、止雨の灌頂経法が修された。 884年、近江、丹波により3艘の高瀬舟が造られ、池に浮かべられた。(『三代実録』) 885年、第53代・淳和天皇は、投網により魚を獲る。 892年、菅原道真は苑中に鹿が群れを成していたと記している。(「奉勅却鹿鳥願文」) 第60代・醍醐天皇(在位897-930)は、門を開いて人々に水を分け与えたという。 949年、旱魃に際して3日に渡り池水を流した。にわかに雨雲が起こり、止雨の奉幣師を立てるほどになる。(『日本紀略』) 1004年、安倍晴明が五龍祭で一日だけ雨を降らしたという。 1018年、旱に際して、仁海(にんかい)は勅により、請雨経法を3日間にわたり修した。その後も9度にわたり雨を降らせ雨僧正と呼ばれた。(『元亨釈書』) 1117年、醍醐寺三宝院を開いた勝覚は、神泉苑での祈雨の請雨経法を修した。 1177年、京中に暴風があり被害が出た。善如龍王が池を去ったとの噂が流れる。(『百錬抄』)。太郎焼亡により類焼する。 1180年、大風により境内は荒廃する。 平安時代末、池の汚濁が進む。 鎌倉時代、祈雨の霊場とされ、請雨経法、孔雀経法が行われていた。 建久年間(1190-1199)、守覚法親王は、源頼朝に命じ修治させる。 建保年間(1213-1219)、北条泰時は、諸侯に門垣を築かせ、狼藉を禁じた。(『太平記』) 1221年、承久の乱により荒廃した。 中世(鎌倉時代-室町時代)以降、衰退する。一時、非人小屋も建てられていたという。快雅上人により再興され、以来、東寺との関係が深まる。現在の本堂も、東寺より移築されている。 室町時代、応仁・文明の乱(1467-1477)以降、荒廃する。立石が奪われ、苑内に田が開かれた。東寺・幕府が管理した。 1447年、旧5月、炎旱の時、朝廷は五山に祈祷命じ、苑池を掃除させる。 安土・桃山時代、1602年、徳川家康の二条城築造により、神泉苑の北側の大半が削られ、湧水は城堀に使われた。 江戸時代、八坂神社の神輿は、四条通を経て神泉苑に向かっていた。 1607年、筑紫の僧・快我(かいが、覚雅)は、復興のため勧進を行い、所司代・板倉勝重、片桐且元らの協力により寺院になる。東寺に属し、寺領40石を寄せられる。以後、10数年にわたり整備が続いた。 元和年間(1615-1624)、僧・覚雅(快我)が仏地とした。 1624年-1625年、さらに二条城域の修築、拡大が行われている。 1788年、天明の大火により神泉苑の各社も多く焼失した。その後、すぐに再建計画が立てられ、寄進を集め数十年をかけて堂舎が再建された。 近代、1868年、神仏分離のため、正面中央に石鳥居、左右に神社造の玉垣が築かれる。近代以降、真言宗の道場として再興された。 1905年頃、映画会社「横田商会」は、神泉苑内に現像場を開設したともいう。 1935年、境内は国史跡「神泉苑」に指定される。 現代、1990年、地下鉄東西線工事に伴う事前調査により、池汀線、船着場跡とみられる遺構などが発掘された。 1992年まで、発掘調査が行われた。 2013年-2015年、狂言堂の大規模な修復が行われた。 2022年、4月30日、境内の平安殿で営業していた料亭「神泉苑 平八」が閉店になった。 ◆桓武 天皇 奈良時代-平安時代前期の第50代・桓武 天皇(かんむ-てんのう、737-806)。男性。名は日本根子皇統弥照尊(やまとねこすめろぎいやてりのみこと)、諱は山部(やまべ)、柏原亭。京都の生まれ。 父・白壁王(のちの第49代・光仁天皇)、母・高野新笠は、百済の武寧王を祖先とする百済王族の末裔という。皇位継承者ではなかった。764年、従五位下に叙される。766年、従五位上大学頭になる。770年、父の即位により親王宣下、四品。772年、光仁皇后井上内親王が廃后、その子・他戸親王も廃太子され、773年、立太子になる。775年、井上内親王、他戸親王は死に追われる。780年、伊治呰麻呂(いじ-の-あざまろ)の反乱が起こる。781年、旧3月、即位、同母弟・早良親王を皇太子に立てた。これらには藤原百川の画策があった。旧5月、藤原小黒麻呂征夷戦勝の報告を許さなかった。784年、旧6月、長岡遷都の工事が始まる。旧11月、平城京より長岡京に遷都した。785年、旧9月、造長岡宮使長官・藤原種継(たねつぐ)暗殺事件に伴い、早良親王を廃太子に追い、乙訓寺に幽閉させる。旧10月、親王を淡路に流す途中で親王は亡くなる。旧11月、安殿親王(あてのみこ)が立太子になる。789年、蝦夷大使・紀古佐美の軍を東北に派遣し、蝦夷の指導者・阿弖流為(アテルイ)に衣川で敗走する。(第一次蝦夷征伐)。791年、蝦夷大使・大伴麻呂の軍を派兵する。(第二次蝦夷征伐)。793年、葛野に行幸した。新京宮城(平安京)の造営が始まる。794年、旧10月、新京に再遷都した。旧11月、山背国を山城国に改め、新京を平安京にした。797年、坂上田村麻呂を征夷大将軍に任じ、胆沢、志和を確保した。(第三次蝦夷征伐)。800年、旧7月、神泉苑に行幸する。早良親王に祟道天皇を追尊した。804年、再び田村麻呂を征夷大将軍として、第四次の蝦夷征討が準備された。遣唐船発遣、805年、公卿に徳政相論を行わせ、造宮職を廃した。806年、旧3月、藤原種継暗殺事件連座者を復位させた。その翌日に亡くなる。山陵は当初、宇太野(うだの、右京区宇多野)とされたが、旧4月、紀伊郡柏原山陵(伏見区)に柏原山陵に改められた。京都で没した。70歳。 百済王氏出自を官人などに重用する。坂上田村麻呂を征夷大将軍とし、蝦夷侵略の兵を送る。律令政治の振興、財政緊縮、地方官粛清、徴兵制度の廃止、土地制度改革、良賤制度の改訂、最澄や空海を保護し、既存仏教を圧迫した。祭神制度の整備などを行う。 ◆平城 天皇 奈良時代-平安時代前期の第51代・平城 天皇 (へいぜい-てんのう、774-824)。男性。奈良帝、名は小殿のちに安殿(あて)、諡号は日本根子天推国高彦尊(やまとねこあめおしくにたかひこのみこと)。父・桓武天皇、母・乙牟漏(おとむろ)(藤原良継の女皇后)の第1皇子。子・阿保(あぼ)親王、高岳(たかおか)親王。785年、皇太弟・早良(さわら)親王が藤原種継暗殺に連座して廃され皇太子になる。806年、即位した。父・桓武天皇の平安京建設、蝦夷征討の大事業による国家財政の破綻を収拾した。律令制の官司の大幅整理、地方の民情視察のため畿内七道に観察使を置くなど政治刷新した。早良親王の怨霊のたたりとされた風病(一種のノイローゼ)に悩む。809年、皇太弟・神野親王(第52代・嵯峨天皇)に譲位した。平城旧京に移り、以後、嵯峨天皇の平安京と平城上皇の平城京の「二所の朝廷」の対立が生じる。寵愛した藤原仲成、尚侍・藤原薬子(くすこ)の兄妹らにより政治に介入した。810年、嵯峨天皇は平城宮に仕える官人を召喚、仲成を射殺した。上皇は復位・還都をはかり挙兵し、東国に赴こうとした。上皇は大和国で捕らえられ、平城宮に連れ戻され落髪入道した。薬子は自殺した。(薬子の変)。高岳は皇太子を廃され、大伴親王(第53代・淳和天皇)が皇太弟に立った。その後、上皇は隠棲する。821年、空海から灌頂を受けた。51歳。 詩文・和歌を愛し、詩歌は『凌雲集』『古今集』に収められる。 陵墓は楊梅 (やまもも) 陵(奈良市佐紀町)にある。 ◆空海 奈良時代-平安時代前期の真言宗の開祖・空海(くうかい、774-835)。男性。俗姓は佐伯氏、幼名は真魚(まお) 、灌頂名は遍照金剛、弘法大師。讃岐国(香川県)に生まれた。父・豪族の佐伯田公(義通)、母・阿刀氏。788年、15歳で上京し、母方の叔父・阿刀大足に師事し儒学を学ぶ。791年、18歳で大学明経科に入るが、中途で退学し私渡僧(しどそう)として山岳修行を始め、四国の大滝岳、室戸崎などで山林修行した。797年、『聾瞽指帰(ろうこしいき)』を著す。798年、槙尾山寺で沙弥になり、教海と称する。804年、東大寺戒壇院で具足戒を受ける。遣唐使留学僧として唐へ渡り、805年、長安・青竜寺の恵果(けいか)により両界、伝法阿闍梨の灌頂を受ける。806年、当初の20年の義務期間を2年に短縮して帰国、多くの経典、密教法具などを持ち帰る。入京できず太宰府・観音寺に住した。809年、入京を許される。810年、高雄山寺(神護寺)を経て、811年、乙訓寺に移り、約1年間任に当たった。別当になる。812年、乙訓寺を訪れた天台宗開祖・最澄は、空海と会っている。その後、空海は高雄山で最澄らに金剛界結界灌頂を行った。後、二人は決裂し、断絶する。813年、東大寺別当、819年頃/818年、高野山を開く。822年、東大寺に灌頂道場(真言院)を開く。823年、東寺を真言密教の道場にした。824年、高雄山寺を神護寺と改名する。神泉苑で祈雨の修法を行う。827年、大僧都になる。828年、綜芸種智院を創立した。832年、高野山で万灯会、834年、正月、宮中中務省で後七日御修法を営む。830年、『秘密曼荼羅十住心論』を著す。高野山で亡くなり東峰に葬られた。62歳。 空海は、中国から真言密教をもたらし、日本天台宗の開祖・最澄(伝教大師)とともに、奈良仏教から平安仏教への礎を築いた。空海による真言密教の拠点は、東寺のほかに高野山、宮中の真言院の三寺ある。空海の真言密教の神髄は、大日如来の教えに従い、あらゆる存在、性質、思考は、宇宙の絶対者である毘盧遮那仏が姿を変えたものであるとした。第52代・嵯峨天皇、橘逸勢と共に「三筆」の一人として数えられている。東寺境内に日本最初の私立学校「綜芸種智院」も創立した。唐で学んだ土木技術により、各所で灌漑、土木工事などを行い、祈雨の伝承も残っている。 ◆守敏 平安時代前期の真言宗の僧・守敏(しゅびん、?-?)。詳細不明。男性。大和・石淵寺の勤操(ごんぞう)らに三論、法相を学び、密教にも通じた。823年、第52代・嵯峨天皇より西寺が与えられる。空海と対立し、824年、神泉苑での祈雨で空海と法力を競い敗れたという。 ◆嵯峨 天皇 奈良時代-平安時代前期の第52代・嵯峨 天皇(さが-てんのう、786-842)。男性。神野(かみの、賀美能)。京都の生まれ。父・第50代・桓武天皇、母・皇后・藤原乙牟漏(おとむろ)の第2皇子。806年、同母兄の第51代・平城天皇の皇太弟になる。809年、平城天皇の譲位により即位した。皇太子は平城天皇の皇子・高丘(たかおか)親王を立てた。810年、蔵人所を設置する。平城太上天皇の変(薬子の変)では、平城宮に移った平城上皇が復位を望み、嵯峨天皇と対立した。上皇は平城京還都を号令し挙兵した。この「二所朝廷」に対して、嵯峨天皇は、遷都を拒否し、坂上田村麻呂に命じて反乱を鎮圧した。藤原仲成は捕らわれ、寵妃・内侍(ないしのかみ)・藤原薬子は自害する。嵯峨天皇は、戦勝を祈願し、賀茂斎王(斎院、初代は娘・有智子内親王)を置く。宮城警衛の六衛府(ろくえいふ)を改制した。823年、第53代・淳和天皇に譲位した。譲位後の上皇御所として冷泉院と朱雀院を設けた。嘉智子と共に冷泉院、嵯峨院(後の大覚寺)で過ごし、834年、嵯峨院で亡くなる。57歳。死後2日後に藤原良房の陰謀である承和の変が起こる。 蔵人所(くろうどどころ)、検非違使(けびいし)を設け、律令制の補強を行う。約30年にわたり天皇・上皇の権威による政治安定があった。宮中の「弘仁文化」が開花する。『新撰姓氏録(しょうじろく)』の編纂、律令制を修正・補足した「弘仁格式(こうにんきゃくしき)」40巻、法典『内裏式(だいりしき)』などを編纂した。白馬節会(あおうまのせちえ)の創始者ともいう。三筆の一人(ほかに空海、橘逸勢)に数えられた。漢詩文を好み、漢詩集『文華秀麗集』の勅撰事業を行う。勅撰漢詩集『凌雲集』などに詩を残した。神泉苑などで詩宴を持ち、儀式・服装・宮城諸門の名も唐風に改める。後宮制度を改め、喫茶を奨励した。財政圧迫軽減のため、49人の皇子女に源姓を与えて臣籍に降下させた。賜姓源氏(しせいげんじ)の初例になり、源信(まこと)、常(ときわ)、融(とおる)などがある。 陵墓は嵯峨山上陵(右京区)になる。 天皇は神泉苑に記録上43回行幸し、 812年、神泉苑で「花宴の節」を初めて行い、 桜の花見・詩宴を催した。 以後、釣り、放隼(隼狩り)、詩会、避暑など 宮中行事や宴遊など盛んに行った。 ◆淳和 天皇 奈良時代-平安時代前期の第53代・淳和 天皇(じゅんな-てんのう、786-840)。男性。大伴(おおとも)、西院帝、日本根子天高譲弥遠天皇(やまとねこあめたかゆずるいやとおのすめらみこと)、後太上天皇とも称された。父・第50代・桓武天皇、母・藤原百川の娘・松子(贈皇太后旅子 [たびこ])の第3皇子。810年、平城太上天皇の変(薬子の変)により、兄・平城上皇(第51代)は失脚し、その皇子・高岳(たかおか)親王(真如)は廃太子された。第52代・嵯峨天皇の信頼篤く、皇太弟になる。823年、嵯峨天皇の譲位により即位した。冷然院(冷泉院)に住む嵯峨上皇は影響力を残し、皇太子に上皇の皇子・正良親王(後の第54代・仁明天皇)が立つ。大伴氏は、天皇への配慮から「伴氏」に改めた。824年、左右検非違使庁を設置し、制度を強化した。826年、上総、常陸、上野を親王任国に定める。833年、皇太弟時代の離宮南池院(西院とも)を整備した淳和院に移り、第54代・仁明天皇に譲位した。淳和上皇の皇子・恒貞(つねよ)親王が皇太子になる。 治水事業、律令制再建、令外官の勘解由使(かげゆし)の復活、検非違使制度の強化を行う。勅旨田、親王任国を置き皇室財政を強化した。漢詩に長じた。詩文集『経国集』(827)、滋野貞主による百科事典『秘府略』(831)、清原夏野らの令(りょう)の公的注釈書『令義解(りょうのぎげ)』(833)の編纂などに努めた。 温厚な性格だったという。当初、上皇の称号、待遇を辞退する。上皇が二人のため、嵯峨上皇を「先(前)太上天皇」、淳和上皇は「後太上天皇」と称した。遺言により山陵は築かれず、大原野山中に天皇初の散骨が行われた。55歳。御陵は大原野西嶺上陵(西京区)になる。 なお、842年、嵯峨上皇没後、皇子・恒貞親王は廃位になった。(承和の変)。 ◆恵運 平安時代前期の真言宗の僧・恵運(えうん、798-869)。男性。慧運、通称は安祥寺僧都。京都の生まれ。安曇(あずみ、阿曇)氏の出。東大寺泰基・薬師寺仲継に法相教学を学ぶ。824年、東寺の実恵(じちえ)に師事し、灌頂を受けた。関東での一切経書写の検校、筑紫観世音寺講師などを歴任する。842年、最澄らと共に博多津から遣唐使船で唐に渡り、青竜寺・義真に灌頂を受けた。五台山・天台山を巡拝し、847年、儀軌、経論、仏菩薩祖師像を携えて明州から帰国、八家請来目録を呈上した。848年頃、安祥寺を開く。861年、東大寺大仏修理落慶供養の導師。864年、少僧都になる。 入唐八家(にっとう-はっけ、最澄・空海・常暁・円行・円仁・恵運・円珍・宗叡)の一人。入唐五家(慧運・宗叡・常曉・眞如親王・圓行)の一人。72歳。 ◆常暁 平安時代前期の真言宗僧・常暁( じょうぎょう、?-867)。男性。山城小栗栖付近の捨て子という。元興寺・豊安(ぶあん)に養育され、出家し三論を学ぶ。その後、空海に師事し、密教を学び灌頂を受けた。838年、遣唐使船で楊州に上陸し、栖霊寺・文さんから、逆賊調伏、最秘法で国禁授法の大(太)元帥法を相承した。華林寺・元照に師事した。伝法阿闍梨になる。839年、帰国し、延暦寺から後に東寺に経典61巻・図像・法具類(最澄書写)が伝わる。840年、宇治・法琳寺に大元帥明王像を安置し修法院とした。大元帥法の道場とし、常寧殿で初の修法をした。851年、大元帥法を後七日御修法に準じる国典とする勅許を得る。852年より、宮中で例年修する。856年、大旱魃の時、神泉苑で大元帥法により祈雨に成功したという。864年、律師に任じられた。著『入唐根本大師記』 入唐八家(にっとう-はっけ)の一人。伝灯大法師位。弟子に寵寿がいる。 *「文さん」の「さん」は「王」偏に「祭」 ◆安慧 平安時代前期の僧・安慧(あんね、795-868)。男性。河内(大阪府)の生まれ。俗姓は大狛(おおこま)。下野・大慈寺(小野寺)の広智(こうち)に師事した。13歳で、比叡山にのぼり、最澄、円仁に学ぶ844年、出羽講師、862年、内供奉十禅師、864年、天台座主4世になる。著『顕法華義抄』。74歳。 ◆卜部 日良麻呂 平安時代前期の貴族・卜部 日良麻呂(うらべ -ひらまろ、807-881)。男性。日良麿、名は真雄、姓は宿禰。伊豆国(静岡県)の生まれともいう。幼い頃から亀卜(きぼく、亀の甲を焼き占う)を習得し、神祇官の卜部になる。838年、遣唐使に加わる。839年、帰国後、神祇大史・神祇少佑、857年、外従五位下に叙せられる。858年、神祇権大佑になり宮主を兼任し、866年、三河権介、868年、内位の従五位下に叙された。869年、全国に疫病が流行し勅命により、神泉苑に祇園社から神輿を出し、全国の国数に準じ鉾66本を立て悪疫を依りつかせて浄めたという。後、備後介・丹波介、地方官を歴任する。75歳。 従五位下行丹波介。卜部氏(伊豆卜部氏)の祖。 ◆真雅 平安時代前期の真言宗の僧・真雅(しんが、801-879)。男性。諡は法光大師、俗姓は佐伯、通称は貞観寺僧正、諡号は法光大師。讃岐国(香川県)の生まれ。空海の実弟に当たる。810年、上京し、817年、兄・空海に師事し密教を学ぶ。819年、東大寺戒壇院で具足戒を受け、東大寺で修行した。825年、空海より両部灌頂を受け阿闍梨になる。神護寺定額僧を経て、大和・弘福寺(ぐふくじ、川原寺)別当になる。835年、空海没後、東大寺真言院、東寺大経蔵に任される。837年、東寺に入る。847年、東大寺別当になる。848年、権律師、850年、惟仁親王(後の第56代・清和天皇)の信任厚く、その護持僧になる。惟喬親王の護持僧・真済(しんぜい、空海の十大弟子の一人)と争う。2親王の皇位争いになる。852年、藤原良房と嘉祥寺西院を建立した。862年、貞観寺に改め、清和天皇の御願寺にした。真言宗の拠点の一つになった。864年、僧綱の僧位を定め、自ら僧正法印大和尚位になり、僧侶で初めて輦車を許された。874年、法務に就任した。876年、座主を置き僧綱の管督を排した。空海の十大弟子の一人。著『胎蔵頸次第』『六通貞記』。79歳。 弟子に真然、源仁、聖宝などがいる。◆巨勢 金岡 平安時代前期(9世紀後半)の宮廷画家・巨勢 金岡(こせ-の-かなおか、?-?)。男性。868年-872年、宮廷の神泉苑の監を努め作庭した。道真のために神泉苑図を描く。従五位下采女正になったという。880年、唐本をもとに大学寮の先聖先師九哲像(孔子・門人)の肖像を描く。888年、勅により御所南庇の東西障子に、弘仁年間(810-824)以後の鴻儒の詩の絵を描く。895年、太政大臣・藤原基経・大納言・源能有の五十賀屏風を描く。 巨勢派の始祖。作品は現存しないといわれている。唐絵を和様化し、後の大和絵成立に影響を与えた。絵は「新様」と評された。清涼殿・仁和寺御室に描いた馬形が、夜に絵から離れ萩などを食ったとされる。紀長谷雄(きの-はせお)らとも交友があった。子孫は世襲し中世まで宮廷絵所の中心的位置を占めた。 ◆仁海 平安時代中期-後期の真言宗の僧・仁海(にんがい/にんかい、951/954-1046)。男性。俗姓は宮道、通称は小野僧正、雨僧正。和泉国(大阪府)の生まれ。父・宮道惟平。7歳から、高野山・雅真(がしん)に師事し得度した。990年、醍醐寺・元杲(げんこう)に灌頂を受けた。991年、山城に曼荼羅寺(随心院の前身)を開く。1018年、畿内大旱魃で勅命により、神泉苑での祈雨法を修した。霊験あり、権律師に任じられる。1023年、藤原道長らを高野山登山に導き支援を得て高野山を復興した。東寺の二の長者になる。 1029年、東大寺別当。1031年、東寺長者に任じられる。1038年、僧正に任命された。長元年間(1028-1037)に2度、長久年間(1040-1044)に4度など、生涯に9回(7回とも)の神泉苑での祈雨の効験があった。「雨僧正」・「雨海僧正」と呼ばれ、宋にも伝わる。「胎蔵界礼懺」の撰者、著『小野六帖』など。96歳。 醍醐寺の修験僧であり、稲荷山でも行した。宮門を輦車に乗ったまま出入りすることを許された。弟子も多く、成尊、覚源、真覚などがいる。真言宗小野流の祖になる。 ◆勝覚 平安時代後期の真言宗の僧・勝覚(しょうかく、1057/1058-1129)。男性。父・左大臣・源俊房。師・定賢を継ぎ、1086年、醍醐寺座主になる。清滝宮を上下醍醐寺に勧請して鎮守とし、1115年、三宝院を建立した。桜会(清滝会)を始める。1117年、神泉苑での祈雨の請雨経法を修した。白河上皇(第72代)の出家の際に剃り手を勤め、上皇のために、1127年、高野山に御願の塔を建てた。東寺長者、東大寺別当を歴任した。72/73歳。 ◆白河 天皇 平安時代後期の第72代・白河 天皇(しらかわ-てんのう、1053-1129)。男性。貞仁(さだひと)。六条院。法名は融観。京都の生まれ。父・第71代・後三条天皇、母・贈皇太后・茂子(もし)(摂関家ではない中納言・藤原公成の娘)の第1皇子。1069年、皇太子に立てられる。1072年、20歳で践祚(せんそ、皇嗣が天皇の地位を受け継ぐ)、即位した。摂関家の勢力減退に乗じ、実権を伸ばした。後三条上皇の意向により、東宮は異母弟・実仁(さねひと)親王になった。1075年、法勝寺の創建に着手する。同年以降、荘園整理令を発した。1076年、嵯峨行幸を行う。1077年、六勝寺の初めになる法勝寺を創建した。1078年、清涼殿で殿上歌合が催された。1085年、実仁親王が病死する。父の遺言に背き、1086年、8歳の自らの第3皇子・善仁(たるひと)親王(第73代・堀河天皇)を皇太子に立て、即日譲位した。中宮・賢子(けんし/かたいこ)との間の皇子だった。自らは院政を敷く。1087年、別業の鳥羽殿(南殿)を建立する。1095年頃、白河に白河殿を建立した。1096年、皇女・郁芳門院(いくほうもんいん)の死を悼み、出家し法皇になり、融覚と称した。1107年、堀川天皇が亡くなり、5歳の孫・宗仁(むねひと)親王(第74代・鳥羽天皇)を即位させた。1120年、関白・藤原忠実が失脚し、摂関家の権勢は低下した。1123年、曾孫・顕仁(あきひと)親王(第75代・崇徳天皇)と、3代にわたり43年間の強権的な執政を行う。院政の始まりになる。1129年、西三条殿内裏(西対 [にしのたい])で亡くなる。衣笠山山麓で荼毘に付され、香隆寺に埋葬される。その後、1131年、成菩提院(成菩提院陵)(伏見区)に改葬された。追号は、白河の地に因んで生前に白河院(しらかわいん)と定められた。京都で没した。77歳。 「治天の君(院政を執り行う上皇)」といわれた。「賀茂川の水、双六の賽、山法師(延暦寺衆徒の強訴)は、これ朕が心に従わざるもの」(天下の三不如意)と嘆いた。延暦寺衆徒の強訴に対し、源平の北面の武士を登用し、騒乱に備えた。荘園の整理を断行する。院御所は主に六条院とした。200カ所以上の倉を有し、熊野参詣は9度行う。中下級貴族の院近臣が形成された。白河に白河殿を営む。国王の氏寺といわれた法勝寺など多くの造寺造仏、写経を行う。院政の舞台になった鳥羽離宮などの大土木工事を行う。『後拾遺和歌集』『金葉和歌集』の撰進を命じ、勅撰集『後拾遺』に採録された。日記に『白河院御記』がある。 ◆静 御前 平安時代末-鎌倉時代前期の静 御前(しずか-ごぜん、?-1187?)。詳細不明。女性。静。母・磯禅師(いそのぜんじ)。京都随一の白拍子になる。10代後半より源義経の愛妾として六条堀川館に住した。1185年、旧10月、義経が兄・源頼朝の刺客・土佐房昌俊(とさぼうしょうしゅん)に襲われたとき、機転によって義経を助けた。旧11月、兄・頼朝と不和になった義経が西国に赴く際に同行した。摂津・大物浦(だいもつのうら)を経て、大和吉野山で義経と別れる。身重で捕えられ、1186年、旧3月、母とともに鎌倉に送られた。義経の行方を厳しく取調べられる。静は固く沈黙を守ったという。1186年、旧4月、頼朝、妻・政子に鶴岡八幡宮社前で舞を舞うように命じられたという。義経を恋い、「吉野山峰の白雪ふみ分けて入りにし人の跡ぞ恋しき」「しずやしず賤(しず)の苧環(おだまき)くりかへし昔を今になすよしもがな」と歌い舞い、頼朝の不興を買った。政子のとりなしにより事なきを得た。閏7月、鎌倉で義経の子を出産した。男児だったため、帰洛条件により頼朝により、子は由比ケ浜の海中に沈められた。静は母とともに放免される。余生は不明とも、京都に戻り尼になり、嵯峨野に庵を結んだともいう。20歳。 後世、謡曲に『吉野静』『二人静(ふたりしずか)』、浄瑠璃「義経千本桜」などの主題となった。 ◆円覚 鎌倉時代前期-後期の律宗の僧・円覚(1223-1311)。男性。法号は修広、通称は十万上人、諡号は円覚上人、法名は導御(どうご)。大和国(奈良県)の生まれ。3歳で東大寺門前に捨てられる。僧に拾われ、出家得度する。1240年、唐招提寺、その後法隆寺に学ぶ。厩戸王(聖徳太子)による融通念仏執行の夢告に従い、1258年、上洛する。1258年、壬生寺で初めて融通念仏を厳修した。壬生寺を再興、法金剛院の中興の祖になる。勧進のため融通大念仏を行った。嵯峨・釈迦堂、法金剛院など、洛中48カ所の道場で融通念仏を広めた。帰依者が十万人になる毎に大斎会を設けたため、十万上人と呼ばれた。亀山天皇は「円覚十万上人」の号を授けた。88歳。 ◆片桐 且元 安土・桃山時代-江戸時代前期の武将・片桐 且元(かたぎり-かつもと、1556-1615)。男性。初名は直盛、直倫、且盛、通称は助作 (助佐) 、市正。近江(滋賀県)の生まれ。父・浅井長政の家臣・片桐直貞。幼くして荒小姓として豊臣秀吉に仕えた。1584年、小牧・長久手の戦い、1587年、九州征伐、1590年、小田原の役に従う。1598年、秀吉の死の直前にその子・秀頼付きの家臣を監察する地位につく。1583年、賤ヶ岳の戦いで「七本槍」の一人として戦功をあげ加増され、 東市正(ひがしいちのかみ)に叙任された。1592年、文禄の役に従軍し、秀吉の没後は秀頼の後見になる。1595年、加増され、1万石の大名になった。1600年、関ヶ原の戦い後、徳川家康に秀頼の罪がないと説く。1601年、家康からの加増を受け、大和竜田の城主になり、大坂城中の筆頭人になった。家康の信任を得て、東西交渉を担う。1604年、旧太閤蔵入地の算用状を発給した。1613年、秀頼から加増を受けた。1614年、大仏鐘銘事件で大坂開城策をとり、以後、淀君から退けられる。大坂城を退き、居城茨木に移る。大坂冬の陣で、徳川方として参陣し、1615年、夏の陣で、大坂城落城に際して淀君・秀頼の助命を家康に懇願した。山城・大和・河内・和泉を領有し、まもなく病死した。60歳。 太閤検地、方広寺大仏殿などの作事奉行、伏見城普請などに活躍した。墓は大徳寺・玉林院(北区)にある。 ◆板倉 重宗 安土・桃山時代-江戸時代前期の幕臣・板倉 重宗(いたくら-しげむね、1587-1656)。男性。駿府(静岡県)の生まれ。父・板倉勝重、母・栗生永勝の娘の長男。徳川秀忠に近侍した。1590年、秀忠の上洛に供奉した。1600年、関ヶ原の戦に従う。1605年、徳川秀忠の将軍宣下に際し、従五位下周防守を叙任した。1614-1615年、大坂の両陣に従軍する。1614年以来、徳川和子の入内問題が起こる。書院番頭を経て、1619年、父・勝重の後を継ぎ2代・所司代になる。1626年、大御所秀忠、徳川家光の上京、第108代・後水尾天皇の二条行幸に携わる。1629年、後水尾天皇の突然の譲位を拒めなかった。1654年、職を辞する。退任後も、後任所司代・牧野親成を補佐した。1656年、下総国関宿城に転封され、同地で亡くなる。70/71歳。 父子2代にわたる名所司代として知られる。幕政を定着させた。牢人の追放、キリシタン禁圧、京都民政に関する21カ条の町触発布などを行う。裁判では厳正な態度で臨んだ。後人著の政務記録『板倉政要』がある。 墓は光悦寺(北区)に、父・勝重とともにある。 ◆覚雅 安土・桃山時代-江戸時代前期の真言宗の僧・覚雅(かくが、?-?)。詳細不明。男性。快我(かいが)上人、快雅(かいが)。筑紫の僧という。1602年、旧5月、二条城造営に伴い神泉苑の敷地を削られた。1607年、覚雅は、跡地の一部に苑池を復興し、管理のための寺院を建てた。また、1607年-元和年間(1615-1624)、官に請い朝廷の許しを得て、神泉苑の地を仏地とし復興した。その後、東寺の宝菩提院に属し護国寺と称した。 神泉苑中興の祖とされている。 ◆仏像・木像 ◈本堂の利生殿に、本尊「聖観世音(しょうかんぜおん)菩薩尊像」が安置されている。江戸時代前期、第108代・後水尾天皇(1596-1680)により造られた。亡くなった子の第110代・後光明天皇(1633-1654)の供養のためだった。 本体は、宸翰(しんかん、天皇自筆文書)・朱子学の冊子でできている。光背・台座は、生母・園光子(1602-1656)が造った。像は、迷える人々を観察し、救いの手を差し伸べている。 ◈利生殿に大聖「不動明王座像」が安置されている。平安時代作になる。かつて、境内の不動堂に安置されていた。憤怒相で弁髪は、左耳後ろに垂らす玄朝様になる。脇侍は制多迦(せいたか)童子・矜羯羅(こんがら)童子になる。 ◈利生殿に宗祖「弘法大師座像」が安置されている。詳細不明。平安時代前期、824年に、弘法大師(空海)は善女龍王を勧請し祈雨修法したという。 ◈利生殿に中興の祖「快我(覚雅)上人像」を祀る。江戸時代前期、神泉苑を中興した。 ◈利生殿に秘仏「宇賀弁財天」が安置されている。室町時代作になる。本来は八臂あり、現在は5本しかない。持物の弓・鉾なども失われている。周囲の蓮華座に祀られている十五童子は底部に落下している。現在、弘法大師御請雨1200年記念に向け修復が進められている。 武器で諸魔と戦い、あらゆる災厄を除き、悟りへと導く護法神とされる。礼拝者には知恵・福徳・財宝・弁舌向上をもたらすとされる。 ◈利生殿に秘仏「毘沙門天王」を安置している。平安時代作になる。手に三叉戟・宝珠を手にしている。神泉苑を守護し、勝利・財福をもたらすとされる。 ◈増運弁財天社(弁天堂)は、法成就池の南にある。「弁財天像」が安置されている。造立年代、仏師も不明。江戸時代より池畔に祀られている。台座も含め像高60㎝ほどあり、艶冶(艶めき美しいさま)漂う。頭上に鳥居と座した童子が載る。木造極彩色。 水神であり、開運守護・諸魔退散・諸芸上達・福徳円満の信仰がある。 ◈秘仏「三面大黒天」は、大黒天の顔が3つ、 腕は6本ある。大黒天の温和な表情、弁財天の慈しみの表情、毘沙門天の怒りの表情も 表している。食糧・福徳・財宝を授ける。 ◈「雨乞小町」像がある。小野小町の伝承に因む。 ◆鎮守社など ◈「善女龍王社(ぜんにょ-りゅうおう-しゃ)」は、法成就池の中島(南西)に祀られている。社殿には法成橋と石橋により渡る。弘法大師(空海)は、天竺の無熱地に坐す善女龍王を神泉苑に勧請した。主神は8寸の竜王で雨を降らせるという。願いを叶える雨の神になる。 ◈「恵方社(えほう-しゃ)」は、中島の善女龍王社のすぐ南にある。日本唯一の方位を司る歳徳神(としとくじん/さいとくしん)という。台座に社殿が建てられ、上の社殿部分は回転できる。 毎年大晦日の晩に、氏子によりその年の恵方(吉方、福を授かる方角)に社殿が向けられる。方角は陰陽道に基づき、その年の十干(じっかん、甲・乙・丙・丁・戊・己・庚・辛・壬・癸の10要素)によって決められる。歳徳神はその方角にあり、参拝者が参詣すると開運を招くとされている。 ◈「弁天堂(増運弁財天社)」は、法成就池畔の南東隅にあり、増運弁財天を祀る。江戸時代には池中に多宝塔・弁天堂が建てられていた。池畔の拝所より橋を渡り参詣していた。江戸時代中期、『都名所図会』(1780)にも描かれている。近代、明治期(1868-1912)の境内縮小に伴い、現在のように池畔に祀られた。鬼瓦はナマズであり、弁財天の眷属になる。 インドの大河の神であるサラスヴァティであり、音楽・芸術神であり、知恵・福徳を与える。 ◈小祠「地生弁財天」は、増運弁財天社のすぐ左脇奥に祀られている。 ◈小祠「洛中天満宮」は、増運弁財天社(弁天堂)の左脇手前に祀られている。 ◈「矢剱(やつるぎ)稲荷大明神社(矢釼稲荷社)」は、法成就池畔の南東にある。矢剱大明神を祀る。江戸時代に祀られた。近代、1868年以降の神仏分離令の際には、神泉苑から境外に出され、大正年間(1912-1926)に現在地に戻された。 手に持った矢・剣で参詣者の身体を守護する。 ◈本堂の近く北の小祠には、大黒天・恵比寿神が祀られている。 ◆建築など ◈「本堂」は「利生殿(りょう-でん)」とも呼ばれる。境内南西に東面して建つ。江戸時代後期、1847年に東寺(南区)の大元帥堂を、神泉苑境内にあった護摩堂跡地に移築したという。 正面に掛かる現在の扁額「利生殿」は、英徳が揮毫・制作した。 ◈「善女(ぜんにょ)龍王社」は、南面し中島に祀られている。江戸時代後期、1813年に改築された。(棟札)。本殿・拝所・中門・拝殿からなる。現代、2012年4月-2013年3月に拝殿屋根修理、2013年11月-2014年11月に、本殿・浮島護岸修復のの大規模な改築が行われている。2022年12月-2023年2月に、本殿・中門屋根の修復が行われた。 ◈「方丈(寺務所)」がある。 ◈「鐘楼堂」は境内の北東端に経つ。江戸時代前期、1632年の『都名所図会』、江戸時代前期-中期、宝永年間(1704-1711)の『華洛細見図』にも描かれている。現代、2012年1月-3月に屋根が修復された。 ◈「恵方社」は、現代、2018年9月-2019年2月に新調された。 ◈「増運弁財天社」は、現代、2021年1月-4月に修復された。2017年9月-12月に本殿が修理、2016年9月-2017年1月に拝殿屋根木部が修理された。 ◈「矢劔大明神社」は、現代、2021年1月-4月に修復された。 ◈「狂言堂」は、境内東に南面して建つ。近代、明治期(1868-1912)末に建立された。2階建であり、1階は楽屋、2階に狂言舞台がある。舞台には「綱渡り」、「飛び込み」などの装置がある。現代、2013年-2016年、大規模な修復工事が行われた。 ◈「石鳥居」は、近代、1868年に神仏分離に伴い建てられた。左右には、神社造の玉垣も築かれる。 ◈「法成(ほうじょう)橋」は、法成就池の中島と本堂の間に架けられている。弘法大師が法力を成就させたことから名づけられた。現代、2015年2月-3月に欄干北側、2018年6月-8月に欄干南側が修復された。 神と仏をつなぐ橋とされている。一つだけ願い事を念じながら渡り、善女龍王社に詣でると願いが成就するという。 ◆文化財 ◈鐘楼は境内の北東端に経つ。「梵鐘」は、江戸時代前期、1646年旧3月に神泉苑中興の祖・快我(覚雅)により鋳造された。施主は千蔵院の法印権大僧都・實祐(じつゆう)による。鋳物師は釜座(かまんざ)・名越出羽大極入道浄正(じょうしょう)と刻されている。 東西南北に四智如来の梵字が記されている。密教的な曼荼羅を表し、梵鐘そのものが大日如来と一体と考えられている。除夜の鐘(12月31日)で撞くことができる。 ◈「宝篋印塔」は境内南東の近く矢劔大明神社の近くに立てられている。江戸時代前期、1684年の弘法大師(空海)御入定850回忌に、当所は神泉苑の池中に建立された。江戸時代中期、1717年に再興されている。 四方に金剛界四仏の梵字が彫られている。東方は阿閦(あしゅく)如来、南方は宝生(ほうしょう)如来、西方は阿弥陀如来、北方は不空成就(ふくうじょうじゅ)如来になる。 一切如来の全身舎利の集まりであり、少しの礼拝でもと減罪延命などのご利益・功徳があり、先祖供養にも通じるという。 ◈剣鉾3基がある。錺箱書に近代、「明治十九年(1886年)」の獄誠講社、雲龍御鉾の剣箱書に、近代、「明治参拾九年(1906年)」の三條台若中の箱書きがあり、この頃制作されたとみられている。 ◈「雲龍御鉾」には、「善女龍王」の額があり、龍の透かし彫りの錺が付く。 ◈「金鵄(きんし)御鉾」は、神武東征の神話にある霊鳥・楯・鉾・剣の意匠になる。 ◈「旭御鉾」は、日輪から光線が放射状に拡がる意匠の錺がある。 ◆神泉苑 ◈神泉苑の池は、今から1万年前に生まれたという。断層により陥没した湖底(断層湖盆、断層運動に伴い生じた凹地に水をたたえた湖)であり、大阪湾に続く江湾の時もあったという。 ◈平安時代前期、794年に、第50代・桓武天皇により神泉苑は禁苑(きんえん、宮中の苑)として造営された。 苑は、かつてあった沼を整備して造られ、周の文王霊囿(れいゆう)を模し、漢の武帝時代の宮廷苑池、都城の宮苑、禁苑がもとになっているともいう。作庭は、平安時代前期、平安京を設計した巨勢金岡(こせ-の-かなおか、?-?)によるとされる。 現在の神泉苑境内は、平安京(大内裏)の南東に隣接する位置になる。平安京域内の湿地帯としては東北隅になる。神泉苑は、大内裏の禁苑になっていた。南北は二条大路から三条大路、東西は大宮大路から壬生大路まで、南北4町513m、東西2町250mを占める広大なもので、13万㎡の広さがあった。なお、神泉苑と同時期、大内裏南には朱雀(すざく)院も造営され、柏梁殿などが建てられていた。 神泉苑の建物群は、東に三門(東門)、東北門、西に西門、馬場末門、北に北門、南に南門が開かれていた。敷地の北部には、中国風の正殿・乾臨閣(けんりんかく、乾臨殿)があり瓦葺で大棟に鴟尾載せられていた。その左右に二階建の閣(左閣、右閣)が建てられていた。南に延びた廊の東西に釣台があり、それぞれ池に迫り出していた。池(推定東西180m、南北162m)の水源「神泉」は北東にあり、池には中島、舟着場があり、庭園(大池、泉、小川、小山、森林など)も造られていた。池には龍頭鷁首(りゅうとう-げきしゅ)の舟が浮かべられていた。池の北東に滝殿、南西に馬埒殿(うまらちどの)、南北に馬場などもあった。苑内の林には鹿が放され飼われていたという。宮廷では春秋に苑で遊宴を催し、重陽(旧9月9日)の節には、菊花を賞し群臣に賜宴が催された。 ◈鎌倉時代前期、建保年間(1213-1219)、神泉苑は荒廃し、猪・鹿・蛇が生息し狩りが行われていた。鎌倉幕府3代執権・北条泰時(1183-1242)は、苑の荒廃を悲しみ、諸侯に門垣を築かせ狼藉を禁じた。築垣は高くされ、門は固くめられた。その後数年して再び荒廃し、人々は出入りし牛馬は水草を求め苑内を往来した。「龍神快らざるか、早く修理を加え崇めば国土治まるべきなり」とあり、神泉苑の荒廃が世の衰乱に繋がるとされていていた。(『太平記』) ◈安土・桃山時代、1602年、徳川家康(1542-1616)が二条城を新たに築城する際に、神泉苑の湧水(神泉苑大池の東北にあった水源「神泉」)を 取り込んだ。この水源により城の内濠・外濠を満たすことになったため、 神泉苑は境域北部(4分の1)を失う。 苑池は8000㎡に減じている。板倉勝重(1545-1624)、片桐且元(1556-1615)、筑紫の僧・快我上人(覚雅、?-?)は、 名苑の縮小衰退を悲しみ、境内の堂舎を整備し、東寺管轄の寺院として再興させた。 江戸時代前期、1607年より以後10数年にわたり、池畔、堂塔の整備が行われている。かつての空海の旧縁により、東寺が管轄し寺領40石も寄進された。 ◈近代以降、苑池はさらに4400㎡に縮小した。現在、境内の中央に大池の「法成就(ほうじょうじゅ)池」がある。さらに、境内北西の小池「心鏡(しんきょう)の池」がある。池の面に映える自らの顔をうかがうと、心奥の喜怒哀楽が映し出されるという。 ◆雨乞い 神泉苑と雨乞い(請雨)の係わりは深い。日照が続いても神泉苑の水だけは涸れたことがなかったという。鴨川の伏流水が豊富に湧いていたためだった。平安時代には、炎旱の際に、官幣にあずかる二十一社に奉幣した。神泉苑には勅使(掃除勅使)が遣わされ、苑池の清掃が行われていた。 ◈雨乞いの儀式の最初は、平安時代前期の第52代・嵯峨天皇が819年(814年とも)に行ったとされており、その後も、累代天皇が雨乞や雨止の祈祷を行っている。 ◈平安時代前期、824年、第53代・淳和天皇の勅命により東寺の空海(774-835)は、神泉苑の池畔で祈り、雨乞いの法会を行なったとの伝承もある。弘法大師御事績の一つ「天長の祈雨」、弘法守敏の法力争い」とも呼ばれている。 都の旱魃の原因は、西寺の守敏(?-?)という南都僧が、雨乞いの法力により、7日の結願の時に豪雨を降らせる。だがその範囲は限られていた。続いて、空海による修法では降雨はなかった。それは、守敏が呪力により三千世界の龍神をことごとく水瓶(すいびょう)に封じ込めていたからという。 空海は、祈雨修法の効験がないことから定(じょう)に入り観じた。唯一残された善女龍王(ぜんにょ-りゅうおう)を北天竺の大雪山北・無熱池(むねつち、現チベットのマナサロワール湖と比定)の阿褥達智池(あのくだつちいけ)から呼び寄せた。龍王は龍に化身して現れ、神泉池に雨を降らせたという。空海の祈祷により、その龍が現れて三日三晩、都に雨を降らし人々は大いに喜んだという。雨乞いに敗れた守敏は、呪法により矢を放ち、空海を殺めようとした。空海も呪法により対抗し、矢を射落とし、守敏を倒したという。(『古事談』『太平記』)。空海による雨乞い以後、神泉苑は多くの名僧が祈雨修法を行うようになった。 また、空海が渡唐していた時、守敏は奇独の修法(火の印による氷水の沸騰・水の印による炉の火消し)により天皇に取り入り帰依を受けた。空海が帰国後、天皇は二人の法力を競わせようとした。守敏の加持の効力(火の印による水の沸騰・水の印による沸騰水の冷却)が失われてしまう。守敏は天皇を恨んだ。すべての龍神を水瓶に封じ込めて、国土は3カ月にわたり大旱魃に襲われる。空海は、7日間にわたり禅定に入った。三千世界の龍神の中で、ただ一つ天竺の境、大雪山(ヒマラヤ)の北、無熱池に潜む龍神を見出した。龍神のみは守敏より上位の薩埵(さった、菩薩)であり守敏の呪力を逃れることができた。空海は定より出て天皇に申し出て、大内裏前に池を掘らせ清涼の水を湛え龍王を勧請した。善女龍王は金色八寸の一丈ほどの蛇の頂に乗り龍の姿で池に現れた。空海は、和気真綱(わけ-の-まづな、783-846)を勅使とし、御幣・種々の供物を供え請雨法を修した。以来、雨雲が生まれ国の隅々まで3日に渡り雨が降り続く。守敏はいよいよ怒り、西寺にこもり三角の壇を構え、本尊を北向きに立て軍荼利夜叉(ぐんだりやしゃ)の法を行う。空海は東寺で大威徳明王(だいいとくみょうほう)の法で対抗した。二人はともに徳を積んだ高僧だったため、両人が射た矢が空中でひっきしなしに相打ちになり音を立てて落ちた。空海は、一計を案じ、自らが亡くなったとの噂を立てた。守敏は勝利したと思い込み、油断して修法の壇を破った。途端に守敏は目がくらみ鼻血を出して心身乱れ、倒れ伏しこと切れた。空海は茅(かや)の草を結び龍の形に作り壇上に立てた。善女龍王を池に留めて、龍華下生三会の暁(りゅうげげしょう-さんえのあかつき、弥勒菩薩が釈迦の滅後56億7000万年の未来に龍華樹のもとで3度の説法を行う)という弥勒仏の出世までの国の守護を契った。茅の龍王は大龍になり、無熱池に戻ったとも、尾張・熱田の宮にとどまったともいう。以後、西寺は衰亡し、東寺は繁栄したという。(「神泉苑絵巻」)。ほか『今昔物語』『贈大僧正空海和上伝記』などにも記されている。 ◈祈雨の文献初見は、平安時代前期、854年、真言僧・恵運(えうん、798-869)による。 そのほか、宗叡(しゅうえい、809-884)、益信(やくしん、827-906)、聖宝(しょうぼう、832-909)、観賢(かんげん、854-925)、寛空(884-972)、元杲(げんごう、914-995)、仁海(にんがい、951-1046)、深覚(じんかく、955-1043)、元真(げんしん、?-?)などの真言僧20人以上が行ったという。 小野流の始祖・仁海は、神泉苑で生涯に9回(7回とも)の祈雨修法を行ったという。このため「雨僧正」と称された。 ◈平安時代前期、862年、旱魃の際に、西北の門が開かれ、人々が池の水を汲むことが勅により許されている。875年、第56代・清和天皇の代に、空海の弟子・真雅(801-879)ら15人の僧による雨乞いが行なわれた記録がある。第60代・醍醐天皇(897-930)は、門を開いて人々に水を分け与えたという。やがて通り名が「御池」と呼ばれるようになる。877年には、城南の民田を灌漑したという。 ◈小野小町(809-901?)も祈雨したという伝承が残る。小町は「ことわ(は)りや 日の本ならば 照りもせめ さりとてはまた 天が下とは」と詠んだとされる。日本は「日の本(ひのもと)」だから日照りになっても仕方がないが、世界を「天が下(あまがした)」とも言うのだから、天(雨)を降らせてくれないものか。 後世の川柳に「しっぽりと 小町も一度は 雨にぬれ」があるという。 ◈陰陽師・安倍吉平(954-1027)は、安倍晴明の子ともいわれている。陰陽師としては初めて神泉苑での雨乞いの祈祷を行う。3度行い、雨を降らすことに成功している。 ◈平安時代後期、1117年、醍醐寺三宝院を開いた勝覚(1057-1129)は、神泉苑での祈雨の請雨経法を修した。 ◈平安時代後期、日本中が日照りになり、鴨川・桂川の流れも干上がった。慣例により100人の高僧が神泉苑の池で仁王経を読み祈雨を行ったが効験はなかった。 1182年、後白河法皇(第77代、1127-1192)の意向により、100人の白拍子を神泉苑に集め、雨乞いの舞が奉納された。その中に静御前(?-?)おり、最後に舞うと急に雨雲が現れ、3日間にわたり雨が降り続いたという。法皇は感激し、静御前を「日本一」と称した。この際に、静御前は源義経(1159-1189)に出逢ったという。義経は、水干に立烏帽子姿の静御前の舞い姿を見染めたという。(『義経記』) ◈室町時代中期、1447年、旧5月に炎旱のため朝廷は五山に祈祷を命じた。侍所の下役人・開闔(かいこう)は、町人夫を徴し神泉苑の池を掃除させた。 ◆御霊会 平安時代、平安京に人口流入が起きた。衛生状態の悪化は、疫病の流行を頻発させ、多くの死病人が出た。疫病の原因は、政争により都を追われ、非業の死を遂げた人々の御霊の仕業とされ恐れられた。そのため、それらの御霊を神として祀ることで、疫病の退散を願った。 平安時代前期、貞観年間(859-876)、御霊信仰が高まり、神泉苑がその霊場になる。神泉苑は大内裏の東南端に当り、大内裏内への疾病侵入を防ぐためだった。863年旧5月20日、怨霊を鎮める祭礼である御霊会(ごりょうえ)が朝廷により執り行われている。神泉苑の四方の門が開かれ、一般の人々の出入りが許されている。金光明経一部・般若心経六巻が説かれ、散楽・角力・騎馬などが演戯された。(『三代実録』) 都では「咳逆病」(疱瘡、麻疹、インフルエンザとも)という疫病が流行り、死者が相次ぐ。地方では凶作に見舞われていた。その原因は怨霊の祟りとされた。第53代・淳和天皇(786-840)の勅命により、第50代・桓武天皇の弟・祟道天皇(早良[さわら]親王、750-785)、桓武天皇皇子・伊予親王(?-807)、その母・藤原吉子(ふじわら-の-きつし、?-807)、「薬子の変」(810)の藤原仲成(764-810)、橘逸勢(たちばな-の-はやなり、?-842)、文屋宮田麻呂(ふんや-の-みやたまろ、?-?)ら6人が祀られた。これらの人々は、いずれも政争に敗れ、失脚、亡くなった人たちだった。 その2年後の865年、朝廷は民間の御霊会を停止している。 平安時代に御霊会が営まれた場所は、平安京の条坊に近い洛外・条坊端の場所が多かった。出雲路・船岡・紫野・衣笠・花園・天安寺・東寺・西寺・城南寺・白川・祇園八坂・神泉苑などの地だった。それ以前の平城京では、「道饗祭(みちあえ-の-まつり、四境祭)」があり、旧6月・旧12月の晦日に、都の四境(東北・東南・西北・西南)の路上で、疫神に供物を饗応していた。同日に大内裏四隅では「鎮火祭(ひしずめ-まつり)」が行われており、合わせて「四角四境祭」と呼ばれていた。 祇園祭との関わりもある。869年に卜部日良麻呂(うらべ-の-ひらまろ、807-881)は勅により御霊会を行った。旧6月14日に祇園社(現・八坂神社)から神輿を出し、長さ2丈の66本の鉾(綾傘鉾)を立てて祈願した。民衆も参加し田楽・猿楽が奉納された。66の意味は、全国66カ国の疫病を鉾に依りつかせ浄めるという意味が込められている。後に御霊会は祇園祭へと発展したとされる。なお、江戸時代には、御渡の神輿は、八坂神社から四条通を経て神泉苑に向かっていた。また、平安時代前期、864年には富士山の大噴火「貞観(じょうがん)噴火」があり、869年には、東北地方で「貞観地震」が起きており、御霊会との関連があるともいう。 現在でも、祇園祭還幸祭(7月24日)では、八坂神社の神輿3基が神泉苑に渡御し、かつて放生池の汀に祀られていた又旅社を訪れる。 ◆歴代の行幸 平安時代前期に、神泉苑には、歴代天皇が行幸した。苑池では、詩賦(しふ、中国の韻文、一定の韻律をもった形式の整った文)、観花、遊宴、舟遊び、釣り魚、弓射、放鳥、遊猟などが行われていた。 ◈平安時代前期、800年以降、中国文化に憧れていたという第50代・桓武天皇(在位781-806)は初めて神泉苑に行幸している。(『日本紀略』)。以来、記録に残るだけでも5年間に27回行幸している。31回に及んだともいう。歴代天皇も神泉苑で宴遊した。 ◈第51代・平城天皇(在位806-809)は、3年間で13回行幸している。この頃より、旧7月7日の相撲節会(すまい-の-せちえ)、旧9月9日の重陽節会(菊の節句)などの 節会行事も恒例として行うようになる。重陽の節会では、 菊・漢詩の宴が慣例として開かれ、天皇・貴族らが宴遊していた。 ◈第52代・嵯峨天皇(在位809-823)は、毎年旧5月12日に、避暑地として 神泉苑に行幸し宴を催していた。 812年の行幸では、「弘仁3年(812)幸神泉苑。木工寮獻物。雅樂寮奏樂。飮宴終日。賜五位已上衣衾。」(『日本後紀』)とある。 木工寮の者達は木製品を献じ、 雅楽寮の者たちは雅楽を奏でた。酒宴は終日行われ、五位以上の者には衣服と夜具が与えられた。 嵯峨天皇による桜の花見「観花の宴」は、花見節会のさきがけになっている。 819年/814年、天皇により初の雨乞いの儀式が行われる。天皇は、14年間で43回行幸している。その後も、累代天皇が雨乞や雨止の祈祷を行う。 ◈第53代・淳和天皇(在位823-833)は、5年間に23回行幸している。27回ともいう。 ◆花見 かつて、花見とは梅を愛でていた。平安時代前期、812年(弘仁3年)旧2月2日(新3月22日)/弘仁年間(810-824)に、第52代・嵯峨天皇(786-842)は神泉苑に行幸し、桜の花を愛でた。文人たちに詩を作らせ、綿(褒美)を与えた。これが「花宴之節(かえん-の-せち)」(『日本後紀』巻二十二)の始まりになる。嵯峨天皇は、年中行事歌合で「ちはやふる 神の泉の そのかみや 花をみゆきの 初め成けり」と詠んだ。この記述は、日本に残る最も古い桜満開の記録とされている。 漢詩の一節には「和風 数重(しばしばしき)りて 百花開く」(『凌雲集』中の「神泉苑花宴賦落花篇」、814年)がある。「柔らかな風がしばしば吹いて、桜の花弁が多く開いている」の意味になる。 以来、花見とは桜が主流になったという。 ◆左義長 「さぎちやう(左義長)は、正月に打ちたる毬杖(ぎっちょう)を真言院より神泉苑へ出して、焼き上ぐるなり」(鎌倉時代後期、1330年-1331年頃成立、『徒然草』第180段)とある。それを引用し、「正月に真言院にてうつ球打ちを此所(神泉苑)に出してやきあぐる」(江戸時代前期、1685年、『京童』)ともある。 いずれも神泉苑で左義長が催されていたことを示している。左義長とは、正月15日に行われた毬杖を燃やす火祭りをいう。 「どんと焼き」の原型とされている。毬杖は、木製の毬を打つための木槌様で、これを用い貴族は正月の遊戯を行っていた。大内裏近くにあった真言院(真言を修する道場)から毬杖を持ち出し、神泉苑で燃やした。 左義長は、三九郎(さんくろう、正月飾りを燃やし豊作・無病息災を祈願する伝統行事)、御幣焼(左義長/三毬杖)の由来にもなった。 ◆サギ 五位鷺(ごいさぎ)の伝承がある。 平安時代前期-中期の第60代・醍醐天皇(885-930)は、夏の御遊に神泉苑に行幸した。その時、池の洲崎に鷺が羽を休めていた。天皇は趣を感じ、蔵人に捕らえるように命じた。蔵人が近づこうとすると鷺は飛び立ち空に舞い上がった。蔵人が「勅錠ぞや、勅錠ぞや、帝の御意なるぞ」と呼びかけると、鷺は元の所に戻り神妙に羽をたれ地に付した。天皇は大いに感心し、蔵人と鷺に「五位」の位を賜った。鷺はさもうれしげに舞ったという。以来、鷺は「五位鷺」と呼ばれるようになった。(謡曲「五位鷺」) ◆霊剣 平安時代後期の白河上皇(第72代、1127-1192)は、ある時、神泉苑に行幸し鵜飼を観た。鵜の中に特に優れているものがおり、2-3尺の物を咥えては落し、遂に咥えて上がっていた。それは長覆輪(なが-ふくりん/ぶくりん)の太刀であり、柄頭から石突きまで装飾を施した覆輪をかけ通していた。 上皇は不思議に思い「定めて霊剣なり。天下の珍宝たるべし」として、太刀を「鵜丸(うのまる)」と名付け秘蔵した。太刀は上皇から第74代・鳥羽天皇(1103-1156)、第75代・崇徳天皇(1119-1164)へと伝えられる。平安時代後期、1156年、保元の乱の前に、太刀は武将・源為義(1096-1156)に下賜されたという。 ◆法成就池 ◈法成就池は、平安時代前期、824年に、空海(774-835)の祈雨の際に勧請した善女龍王が池に棲むとされる。その法力を成就させたことから「法成就池」と名付けられた。 ◈第53代・淳和天皇(786-840)は釣台でから釣りを行った。 ◈第54代・仁明天皇(810-850)は、池に隼を放ち水鳥を捕らえさせた。 ◈白河上皇(第72代、1127-1192)は、神泉苑行幸の際に鵜飼を観て、優れた鵜が池から太刀を咥えたという霊験「鵜丸(うのまる)」の伝説も生まれた。 ◈鎌倉時代後期成立の『徒然草』に、「法成就の池にこそとはやすは、神泉苑の池をいふなり」とある。(『徒然草』下180段、1330-1331成立) ◈法成就池の北東よりに中島がある。古くより、少しずつ移動しているといわれている。 ◆狂言 「神泉苑大念仏狂言」(5月1日-4日)が狂言堂で行われている。大念仏狂言は、鎌倉時代前期-中期の律宗の僧・円覚(1223-1311)が始めた。科白は用いず、念仏の妙理・勧善懲悪・因果応報の道理を説くためだった。壬生寺(中京区)、清凉寺(嵯峨釈迦堂)(右京区)、引接寺(千本閻魔堂)(上京区)、神泉苑(中京区)の4カ所で継承され、各々独自に発展してきた。なお、神泉苑狂言は壬生狂言の流れをくむ踊念仏狂言になる。 狂言堂は境内の東に南面して建てられている。2階建であり、1階は楽屋、2階に舞台がある。舞台には「綱渡り」、「飛び込み」などの装置がある。 近代、1903年に神泉苑、壬生狂言衆(三条台若中・地元住民)らが「神泉苑大念佛狂言講社」を結成し、壬生寺より分離独立した。現代、1983年に京都市の無形民俗文化財指定されている。2013年-2015年に大規模な修復が行われた。 囃子は金鼓(こんく、鰐口[わにぐち])、太鼓、笛の3種を用いる。仮面は140面ほどあり、一部を除き出演者は仮面をつける。仮面・衣裳・小道具なども篤信者により奉納され、講社により保管されている。宗教物・世話物・太刀物など「炮烙割(ほうらく-わり)」などをはじめ30番の演目があり、すべて無言で演じられている。現在も境内東の狂言堂で奉仕伝承されている。 執行に際し、京都府・京都市、京都市文化観光資源保護財団、祇神会、神泉苑狂言保存会などの助成を受けている。 ◆発掘調査 現代、1990年-1993年に、地下鉄東西線工事に伴う発掘調査が行われた。東西面築地、礫敷きの北池汀線、神泉苑の船着場に使われた足場板(クヌギ材厚板、長さ4m)、遣水(大池の北岸、泉から池に流れ込む小川)、小橋跡、緑釉瓦、「神泉苑」と刻印された瓦、東西方向の掘立柱列2条並列などが発掘された。縄文時代以来の池に、平安時代前期には園地、庭園が造られていたとみられている。 現在、平安時代の井戸枠、鎌倉時代の石組み井戸の底部は、地下鉄二条城前駅に復元されている。 ◆文学 ◈平安時代の漢詩集『凌雲』『文華秀麗』『経国』などに詠われた。 ◈平安時代前期-中期の第60代・醍醐天皇(885-930)は、神泉苑での夏の御遊のために、蔵人(六位)に洲崎の鷺を捕えるように命じた。蔵人が捕まえようとすると鷺は飛び立つ。困った蔵人が「勅定なり」と叫ぶと、鷺は飛び下りて羽を垂れ、地に伏した。また、手にとまったという。天皇は感じ入り、蔵人に爵を、鷺にも五位(五位鷺)を授け、再び放たれたという。(『源平盛衰記』、謡曲「鷺」、『宝永花洛細見図』) 「五位鷺はきてみよあけ(緋)の花衣」(俳人・中川喜雲[1636-1705]) ◈鎌倉時代後期-南北朝時代の吉田兼好(1283?-1352?)の『徒然草』180段に、毬杖(ぎっちょう)を真言院より神泉苑に出して焼き上げると記されている。毬杖とは、正月の子ども遊戯の一種であり、槌形の杖に色糸などを飾りつけ木製の毬を打合う。同じく「法成就の池にこそ」とはやすは、神泉苑の池をいふなり」とある。 ◈江戸時代中期、1780年の『都名所図会』(著・秋里籬島、絵・竹原春朝斎)に挿絵入りで記されている。山門、土塀、善女龍王社、弁天社、不動堂、天満宮なども見える。 ◈近現代の小説家・外村繁(1902-1961)の小説『澪標(みおつくし)』には、神泉苑界隈が登場する。 ◆千日回峯行 比叡山延暦寺の千日回峯行者は、京都大廻りの際に拝する。 ◆アハの辻 神泉苑の北東角北に、かつて平安京の辻「アハの辻(あははの辻/あはらの辻)」があり、二条大路、大宮大路が交差していた。大内裏の北東角に当たる。南北の大宮大路には、耳敏川(みみとしがわ、大宮川、芥川)が流れ、七瀬祓が行われていた。 藤原師輔はアハの辻で百鬼夜行に遭ったという。(『大鏡』)。藤原常行は、アハの辻近く、二条通を挟んだ神泉苑の北向いの大内裏美福門で百鬼夜行を見たという。(『今昔物語』)。源高明は、神泉苑東北角、冷泉院南西で怪異を見たという。(『続古事談』) ◆神泉苑現像所 近代、1905年頃、映画会社の横田商会(日活の前身の一つ)は、付近に映画フィルムの現像所「神泉苑現像所」を設けたという。 カメラマン・土屋常二(本名・常吉)を制作技師として迎えた。その後、土屋は横田商会(下京区仏光寺麩屋町)の社主・横田永之助(1872-1943 )と不和になり、1年半で土屋の甥・福井繁一に譲り商会を去る。 なお、神泉苑現像所の所在地の詳細は不明であり、神泉苑の西だったともいう。 ◆供養塔・塚など ◈「快我上人供養塔(五輪塔)」は、池の西北の鐘楼の傍ら東寄りに立つ。江戸時代の中興開山になる。 ◈「板倉勝重供養塔(五輪塔)」も我上人供養塔の隣に立つ。二条城造営の際に担当し、神泉苑復興に尽力した。 ◈「片桐且元供養塔(五輪塔)」は上記2基の隣り西寄りに立つ。勝重とともに神泉苑復興に尽力した。 ◈「鯉塚・亀塚」は、本堂前、池の畔にある。池に生息する鯉亀・すべての生物への感謝のために立てられた。 ◆句碑 江戸時代中期の俳人・与謝蕪村(1716-1784)の「雨のいのりのむかしをおもいて」、「名月や 神仙苑の うお おとる」の句碑が本堂脇に立つ。 ◆自然 池にはタウナギという珍しいウナギが生息している。また、中島に生息するゴイサギは、醍醐天皇が苑を訪れた際に、鳥を捕らえても神妙であったことから、五位の位を授けたことによると伝えられる。 ◆花暦 ウメ(3月)、サクラ・サツキ・ショウブ(3-5月)、ツツジ(6-8月)、紅葉、ウメ・サザンカ(12-2月)。 ◆祭礼 ◈「御水取り(おみずとり)」(1月11日)は、東寺灌頂院(南区)で行われる「後七日御修法(ごしちにち-みしほ)」(1月8日-14日)に関連している。 中日(11日)の未明、東寺より御修法の供僧(くぞう)が神泉苑に参向する。神泉苑の善女龍王社の阿迦井の水を柄杓で7杯半汲み上げる。その後、御水は東寺に持ち帰られ、御香水としてとして加持される。 ◈神泉苑祭(5月2日-4日)は江戸時代以前から行われ善女龍王の祭典になる。本神輿・剣鉾(5月2-4日)、奉納よかろう太鼓(5月2日)、大般若経六百巻転読祈願法要・龍王社祭祀・子供神輿巡行・稚児拝礼・お練り・雅楽奉納・「静御前の舞」奉納・龍王市(5月3日)、祇園囃子奉納(平成女鉾清音会)(5月4日)などがある。善女龍王社の社殿前に鉾が立てられる。子供神輿に、近年作の小型の剣鉾が曳行され供奉される。龍王市が催される。 ◈「祇園祭還幸祭神輿渡御(祇園祭還幸祭神泉苑拝礼)」(7月24日)では、夕刻に、神泉苑の大鳥居で八坂神社の中御座神輿を待ち受ける。よかろう太鼓の演奏奉納があり、神泉苑住職による祭文読み上げ・洒水加持が行われる。 ◈「歳徳神恵方廻し(方違え式)」(12月31日)が行われる。その後、新しい歳徳神の御札が授与される。 ◆年間行事 初詣(境内)・新春祈祷会(善女龍王社)(1月1日)、増運弁財天・毘沙門天の特別御開帳(1月1日-3日)、修正会(しゅしょうえ)(本堂)(1月3日)、御水取り(1月11日)、星まつり(非公開)(2月2日)、節分会(本堂で厄徐護摩供)・弁財天御開帳(2月3日)、神泉苑祭(善女龍王社の社殿前に鉾が立てられる。子供神輿に小型の剣鉾が曳行され供奉される。)(5月2-4日)、祇園祭還幸祭神輿渡御(7月24日)、地蔵盆(8月)、施餓鬼供養(8月16日)、神泉苑観月会(法要・茶席・奉納演奏)(9月)、神泉苑狂言(狂言堂で「炮烙割」)(11月上旬)、神泉苑御火焚祭(増運弁天社)(11月23日)、歳徳神恵方廻し(方違え式)・年越蕎麦接待・除夜の鐘(12月31日)、庭園特別拝観(法成就池の周囲)(12月31日-1月7日)。 *年間行事などは、中止・日時・内容変更の場合があります。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 『東寺真言宗 神泉苑』、ウェブサイト「神泉苑」、神泉苑の各種説明板、『神泉苑狂言のしおり』、『遺跡から見た京都の歴史』、『日本の古代遺跡28京都Ⅱ』、『京都・山城寺院神社大事典』、『京都歴史案内』、『平安の都』、『京都府の歴史散歩 上』、『洛東探訪』、『京都』、『京都市文化財ブックス28集 平安京』、『昭和京都名所図会 5 洛中』、『桓武天皇と平安京』、『京都の地名検証 2』、『京都大事典』、『掘り出された京都』、『京都・美のこころ』、『京都四季の庭園』、『おんなの史跡を歩く』、『京の寺 不思議見聞録』、『京都歩きの愉しみ』『あなたの知らない京都の歴史』、『京都時代MAP 平安京編』、『京 no.55』、『剣鉾のまつり』、『京都の災害をめぐる』、京都市平安京創生館、「京都新聞 2025年1月25日付」、「朝日新聞 2025年4月7日付」、ウェブサイト「京都映像文化デジタル・アーカイヴ マキノ・プロジェクト-立命館大学アート・リサーチセンター」、ウェブサイト「山梨県立大学」、ウェブサイト「レファレンス協同データベース」、ウェブサイト「ROIS-DS人文学オープンデータ共同利用センター(CODH)」、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|