|

|

|

| 桂離宮 (京都市西京区) Katsura Imperial Villa |

|

| 桂離宮 | 桂離宮 |

|

|

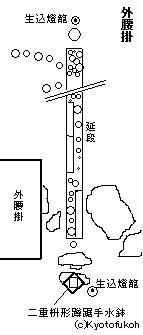

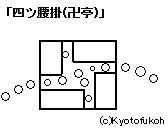

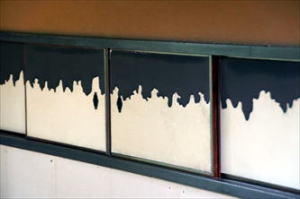

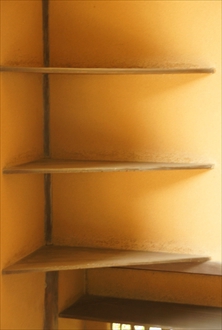

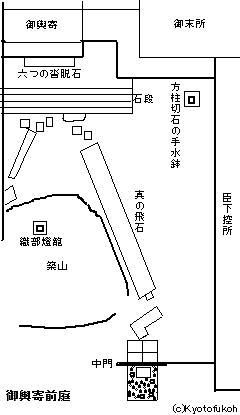

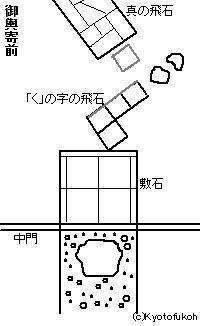

参観入り口の松並木         穂垣         桂垣  桂垣、奥の方に竹を斜めに押し曲げている様子が見えている。  表門      黒御門(通用門、参観者出入り口)  全景、南より見ている。右上が桂川になる。説明板より  高塀の潜り門   住吉の松、亀尾   土橋   玉水の池、御舟小屋    御幸道、霰(あられ)こぼし    御幸門   御幸門の柱       御幸門、御輿石   離宮内部から見た表門   表門近くの竹林  紅葉の馬場、ツツジ 紅葉の馬場、ツツジ 紅葉の馬場  紅葉の馬場    外腰掛  外腰掛  外腰掛  外腰掛、砂雪隠  外腰掛     外腰掛、延段   外腰掛、二重枡形蹲踞手水鉢   御腰掛、蘇鉄山  御腰掛、蘇鉄山、菰巻 御腰掛、蘇鉄山、菰巻   外腰掛、生込燈籠   切支丹燈籠  大堰川       洲浜    洲浜  洲浜  切支丹燈籠     荒磯   「四ツ腰掛(卍亭)」   白川橋   松琴亭、流れの御手水   松琴亭   松琴亭    松琴亭  松琴亭  松琴亭  松琴亭  松琴亭  松琴亭  松琴亭、市松模様の襖  松琴亭、土間の竈  松琴亭  松琴亭、一の間床の間脇に厨子棚付の袋棚、石炉  松琴亭、石炉  松琴亭、蛭釘  松琴亭、蛭釘  松琴亭、蛭釘に掛けられていた鐘、説明写真より  松琴亭  松琴亭   松琴亭、障子の石垣貼り  松琴亭、飛石  松琴亭、飛石  松琴亭、前庭  松琴亭、夜の面手水鉢  松琴亭  松琴亭     橋跡  松琴亭、キリシマツツジ  松琴亭    松琴亭  松琴亭  松琴亭  松琴亭  松琴亭、舟着   フジ    蛍橋  蛍谷  水蛍燈篭  賞花亭  賞花亭  賞花亭  賞花亭  賞花亭、扁額「賞花亭」  賞花亭  賞花亭、竈  賞花亭   賞花亭、鉄鉢形手水鉢  賞花亭    賞花亭  賞花亭前庭、愛宕山、西山が借景になっている。  苑路   土橋    園林堂     園林堂  園林堂、扁額  園林堂  園林堂  園林堂、葛石、雨落、飛石の切石  園林堂    園林堂  園林堂  園林堂  園林堂、切石、木瓜形の手水鉢  園林堂、土橋  土橋   土橋、複数の橋が架かり、池面を舟が航行するため反り橋になっている。  雪見燈籠    三角燈籠   笑意軒  笑意軒、扁額         笑意軒   笑意軒  笑意軒、正面腰壁の変わり菱形、天鵞絨(てんがじゅう、ビロード)の市松模様  笑意軒  笑意軒  笑意軒  笑意軒、四季の窓  笑意軒、四季の窓  笑意軒  笑意軒、次の間よりの眺め、奥に水田がある。  笑意軒  笑意軒  笑意軒、矢形の引手  笑意軒  笑意軒、櫂形の引手   笑意軒  笑意軒、延檀  笑意軒、舟着  笑意軒、舟着、三光燈籠  笑意軒、延段「草の飛石」  笑意軒、延段「草の飛石」   笑意軒  笑意軒           御殿、古書院  梅の馬場    御殿、延段     御殿    御殿、新御殿  御殿、楽器の間  御殿、楽器の間、高床   御殿、中書院  御殿、中書院、高床  御殿、中書院、高床  御殿、中書院、 楽器の間、飛石、雨落、芝生  御殿、古書院  御殿、古書院、月見台  御殿、古書院、月見台  御殿、古書院、月見台  御殿、古書院  御殿、古書院、沓脱石、軒石三石  御殿、古書院、飛石   御殿、延段   鞠場  御殿、飛石  御殿  舟着   御腰寄への延段  中島へ延びる飛石、橋  御腰寄への苑路、飛石  御腰寄の西の塀  御腰寄     月波楼  月波楼、扁額「歌月」  月波楼の室内  月波楼  月波楼  月波楼     月波楼、扁額「月波楼」  月波楼、流水紅葉散らしの唐紙、機(はた)の杼(ひ)形小障子引手   月波楼、東の眺め     月波楼  月波楼  月波楼   月波楼、舟底天井  月波楼、舟底天井  月波楼、樋、雨落  月波楼、鎌形手水鉢   御腰寄、臣下控所  御腰寄、臣下控所   御腰寄前、真の飛石  御腰寄前、織部燈籠  御腰寄前、真の飛石  御腰寄前  御腰寄前  御腰寄前、六つの沓脱石  御腰寄前、方柱切石の手水鉢    中門   中門、敷石、くの字の飛石   中門、敷石  住吉の松、亀尾  住吉の松、亀尾   霰(あられ)こぼし  黒文字垣  黒文字垣     【参照】桂大橋の脚柱、付近にはかつて山陰道が通じ舟による「桂の渡し」があった。いまも常夜灯が残る。  【参照】桂大橋、1983年架橋、桂川  常夜灯  【参照】平安時代の桂別業の復元模型(京都市平安京創生館)、説明板より  【参照】「中村軒」(西京区桂浅原町61)  【参照】「中村軒」  【参照】「中村軒」の「麦代餅」 |

桂離宮(かつらり-きゅう)は桂川西岸に位置し、7万㎡の広大な敷地を有している。 江戸時代、八条宮家(桂宮)により宮家別荘として造営され、書院、茶屋などが建つ回遊式庭園が完成する。この地は古くより別荘が営まれ観月の名所として知られていた。桂別荘(桂離宮)も月を愛でるための別荘として営まれた。御所より別荘までは輿に乗り半日ほどの行程だったという。 八条宮家初代・智仁親王、2代・智忠親王、3代・穏仁親王の三代わたる造営が続けられ、桂離宮は回遊式日本庭園の最高傑作といわれている。建築物のうち書院は、書院造を基調に数寄屋風も採り入れている。建物はこれまで火災に遭うこともなく、現在もほぼ造営時のままに継承、保存されている。 現在、離宮は皇室用財産(国有財産)として宮内庁が管理している。 「ミシュラン・グリーンガイド・ジャポン 3つ星観光地」(改訂第4版)に選ばれている。桂離宮・桂離宮庭園 は、「美しき日本-いちどは訪れたい日本の観光遺産」(日本交通公社、1999年)の一つに認定された。アメリカ合衆国の日本庭園専門誌"Sukiya Living Magazine, The Journal of Japanese Gardening"の「しおさいプロジェクト」「日本庭園ランキング(数寄屋生活空間)」に、2003年-2019年に連続して第2位に選ばれている。 ◆歴史年表 創建の詳細、変遷は不明。 平安時代、1018年、この地、下桂に藤原道長の山荘「桂家(かつらや)」が営まれていた。嵯峨野での紅葉狩りの後、山荘で月見の宴が催されたと記されている。(『御堂関白記』)。以後、この地下桂村周辺は藤原氏長者が引き継ぐ。 室町時代、1535年、下桂庄は近衛家の所領になる。(「近衛家文書」) 1570年、この地、桂川西岸一帯は細川幽斎の支配に入る。 安土・桃山時代、1585年、古田織部(重然)、子・重嗣が支配する。 1590年、智仁親王のために八条宮家が創設される。 江戸時代、1615年以前、桂の地が八条宮家の所領になる。桂別荘の造営が着手される。初代・智仁親王は古書院を建立する。当初は「桂山荘」と呼ばれた。 1615年、古田織部父子が自刃し、この地が智仁親王の所領(川勝村、下桂村、徳大寺村、凪村、御陵村、開田村)になる。智仁親王が「下桂瓜畠のかろき茶屋」を営むともいう。桂川が引き入れられ、建物も建てられる。(「桂光院御殿書類」) 1616年、智仁親王が桂川東岸の川勝村に瓜見、桂川逍遥に出かける。桂別荘に第107代・後陽成院女御・前子(さきこ)が御成(桂宮邸より約10km、4時間の行程)になる。(『智仁親王御年暦』)。 1617年、智仁親王は江戸で2代将軍・徳川秀忠に謁見し、下桂村など5村3006石の知行の確約を得て八条家の所領になる。(「秀忠公判物」) 1618年、智仁親王は公卿・近衛信尋らを「下桂瓜畑のかろき茶屋(現在の古書院)」に招く。「和子入内」について話し合う。(『智仁親王御年暦』「桂光院御殿書類」)。この頃、「竹林亭」が建てられたともいう。 1619年、智仁親王は数奇屋くさりの間を建て、開く。(『智仁親王御年暦』) 1620年、桂別荘(下桂茶屋、初期桂別荘)の庭園工事が始まる。(『智仁親王御年暦』『桂御別業之記』) 1624年、池庭、山亭(御茶屋)が完成する。相国寺の昕叔顕啅(きんしゅく-けんたく)が招かれ「天下の絶景也」と述べる。(『鹿苑日記』)。智仁親王は中秋の名月を愛で、詠歌10首を残す。1624年頃に「古書院」が建てられたともいう。[第1期工事の完成] 1625年、桂別荘に竹林亭など5つの茶亭が完成する。1626年とも、金地院崇伝が桂別荘を訪れ、後に『桂之記(桂亭記)』を撰した。 1626年、智仁親王は智忠親王を伴い一カ月間滞在する。(『時慶卿記』) 1629年、智仁親王が亡くなり、2代・智忠親王が八条宮家を継ぐ。 1631年頃、桂別荘は荒廃する。再訪した昕叔顕啅が嘆き『鹿苑日記』に記した。 1637年、智忠親王は良恕法親王を数奇屋の茶の湯に招く。鳳林承章などが相伴する。(『隔蓂(かくめい)記』) 1641年、智忠親王により中書院が増築されともいう。智忠親王が初めて訪ねる。(「梅宮消息」)。狩野探幽ら三兄弟が障壁画を描いたともいう。(「中井家文書」)。現在の古書院も大改築される。 1642年頃-1647年頃、中書院、新書院、賞花亭、笑意軒、園林堂、外腰掛、四つ腰掛(卍亭)、松琴亭の八つ窓の囲いなどが増築される。 1645年、八条宮家に将軍家、前田家より援助があり庭園改修が進む。新御殿、賞花亭、笑意軒、外腰掛、卍亭などが着手されたともいう。智忠親王が三宮幸丸と御成。(『鹿苑日録』) 1647年、梅宮が一泊、舟遊び、観月する。(「梅宮消息」) 1649年、5つの御茶屋が完成する。智忠親王は金地院元良、鳳林承章、灰屋紹益らを招き点茶、茶屋をまわる。(『隔蓂記』「常照院消息」) [第2期工事の完成] 1651年、智忠親王が長期滞在した。当座和歌がある。(『智忠親王詠草』『鹿苑日録』) 1654年、智忠親王が年間65日以上も滞在する。 1655年、智忠親王が年間65日以上滞在した。 1658年、御幸道、御幸門、古書院の御腰寄前庭、新書院一の間の改造、庭園改修などが行われる。後水尾天皇はお忍びで行幸する。(『隔蓂記』) 1659年、加賀藩前田家より八条宮穏仁の御召料、御殿修理のために寄進がある。 1662年頃、新御殿、楽器の間などが増築される。智忠親王が亡くなる。[第3期工事の完成] 1663年、3代・穏仁親王の時、後水尾上皇が春と秋に2度の行幸を行う。(『隔蓂記』)。桂離宮が完成を見る。1663年頃に楽器の間、新御殿が増築されたともいう。 1688年より、桂別荘は貸し座敷のようになり、京都所司代が使用を禁じる。措置は1704年まで続く。 1697年、准后、富貴宮、文仁親王が御成。(『桂宮日記』) 1698年、准后、富貴宮、文仁親王、東二条殿が御成。(『桂宮日記』)。准后、富貴宮、文仁親王が御成。(『宮日記』) 1708年、桂川氾濫により松琴亭、書院前庭、中島などが水没する。(『桂宮日記』) 1720年、7代・家仁親王が初めて訪れる。以後、続く。 1721年、桂川氾濫により松琴亭の床下浸水、庭園の中島、紅葉の馬場、外腰掛なども水没する。(『桂宮日記』) 1752年、家仁親王が御幸門を現在の形に再建する。御茶屋、庭園の修善などを行う。 1753年、公仁親王、富貴丸が御成。(『桂別業に遊ぶの記』) 1754年、家仁親王、知恩院宮富貴丸、覚了院深恵僧正が御成。(『桂紀行』) 1755年、家仁親王、公仁親王、室子女王が御成。(『桂紀行』) 1759年、家仁親王が滞在する。(『加津良別業宿日記』)。家仁親王は夜の宴を楽しむ。石燈籠に「水蛍」「夜雨」、手水鉢にも名を付ける。 1861年、旧10月20日、和宮、桂御所を発輿する。(「和宮降嫁一件」) 1765年頃、桂川の氾濫により茶亭の竹林亭が消失した。 1767年、家仁親王、在子の方が御成。(『桂別業に遊ぶの記』) 1805年、四つ腰掛(卍亭)を再建する。(『桂別業記』) 近代、1870年、淑子内親王が御成。(『桂宮日記』) 1872年、工部省鉄道寮のお雇い外国人が参観する。 1876年、太政大臣・三条実美らが大久保利通、伊藤博文らを伴い参観した。第122代・明治天皇皇后が行啓する。皇后宮が行啓する。(『桂宮日記』) 1877年、明治天皇が行幸する。(『桂宮日記』) 1878年、第7回京都博覧会に際し、御殿に調度品が飾られ参観者が訪れた。紅葉の馬場より松琴亭に臨時の八ツ橋が架けられた。 1879年、米前大統領・グランド将軍が接待される。 1883年、桂別荘は宮内庁の管轄に移り、桂離宮と改称した。園林堂に安置されていた宮家位牌が相国寺・慈照院に遷された。(『桂宮日記』) 1893年、古書院が修繕される。(「工事録」) 1894年、楽器の間などが修繕される。(「工事録」) 1896年、中書院が修繕される。(「工事録」) 1898年、古書院、中書院、楽器の間、新御殿、旧役所の屋根が修繕される。旧役所が修繕される。(「工事録」) 1899年、新御殿が修繕される。(「工事録」) 1903年、7月、桂川が増水し、主殿寮役人・人夫・桂村民150人などが徹夜で堤防での水防活動を行う。松琴亭茶屋は床下浸水した。(『日出新聞』) 1933年、ドイツ人建築家・ブルーノ・タウトが訪れ「実に泣きたくなるほどの美しさ」と絶賛し、桂離宮を世界に紹介する。翌年も再訪する。 1949年、一般参観が始まる。 現代、1954年、ドイツ人建築家・ヴァルター・グロピウスが訪れる。 1964年、宮内庁は離宮周辺の農地7000㎡を買い上げる。 1976年、書院群の大修理(「昭和大修理」)が行われる。 1982年、書院工事が終わる。 1985年、茶屋などの修理が行われた。 1991年、茶室などの整備が終わる。 ◆智仁 親王 安土・桃山時代-江戸時代前期の皇族・智仁 親王(としひと-しんのう、1579-1629)。男性。幼名は胡佐麿(こさまろ、古佐麿)、六宮、色、幸丸など。四親王家のひとつ桂宮の初代。父・誠仁親王(陽光院)(第106代・正親町[おおぎまち]天皇第1皇子)、母・新上東門院(法号桂光院)の第6皇子。1579年、8歳の時、跡継ぎのない豊臣秀吉の猶子となる。1580年、秀吉に鶴松(後に3歳で夭逝)が誕生したため縁組は解消される。秀吉は宮家創立に動き、破格の3000石の待遇を与えた。1590年、御所の北に八条宮が置かれ12歳で初代になる。1591年、親王宣下を受け元服、式部卿に任ぜられ、1601年、一品に叙せられた。1598年、兄・第107代・後陽成天皇が親王に譲位の意向を示すが、徳川家康が反対し良仁親王(第108代・後水尾天皇)に譲位となる。1612年丹後に下向した。1616年、丹後宮津藩主・京極高知の娘・常子(常照院)と結婚する。 若年より和歌・連歌を好み細川幽斎に師事する。二条家系の歌学を学ぶ。『源氏物語』、漢学、漢詩、書、絵、華道、茶、琴、蹴鞠、馬術にも通じた。平安時代の藤原道長の別業「桂家」(『源氏物語』第18帖「松風」巻の「桂殿」のモデル)の跡地を探し求め、1615年頃に入手、桂別荘を営む。傾注した『源氏物語』景色を、桂離宮の庭園に描こうとしたともいわれている。51歳。 ◆智忠 親王 江戸時代前期の皇族・智忠 親王(としただ-しんのう、1619-1662)。男性。幼名は多古麿(たこまろ)、初名は忠仁。父・ 智仁親王、母・常子(常照院)の第1王子。1624年、6歳で第108代・後水尾天皇の猶子、中務卿に任じられる。1626年、親王宣下を受けた。1629年、八条宮(桂宮)家2代を継ぐ。1642年、加賀金沢藩主・前田利常の娘・富姫と婚礼する。1654年、後水尾天皇皇子・幸宮が親王養子になる。 和歌は阿野大納言実顕に師事、書道にも優れた。蹴鞠、茶道も嗜んだ。親王は加賀前田家よりの援助も得て、父・智仁親王の造営した桂離宮の書院や堂を整備した。44歳。 ◆家仁 親王 江戸時代中期の皇族・家仁 親王(やかひと-しんのう、1704-1768)。男性。京極宮(桂宮)第7代。父・京極宮文仁親王、母・滋野井公澄女・藤原直子の第 1王子。1708年、第113代・東山天皇の猶子となり、茶々丸(ちゃちゃまる)の名を賜る。1709年、親王宣下を受け、家仁と命名される。1713年、元服し、式部卿に任ぜられる。1720年、関白鷹司兼熙の女・基子(尚君)と結婚する。1724年、二品に叙せられた。1767年、一品に叙せられる。65歳。 ◆後水尾 天皇 安土・桃山時代-江戸時代前期の第108代・後水尾 天皇(ごみずのお-てんのう、1596-1680)。男性。名は政仁(ことひと) 、幼称は三宮、法名は円浄。父・第107代・後陽成天皇、母・関白近衛前久の娘・前子(中和門院)の第3皇子。1611年、後陽成天皇から譲位された。江戸幕府は朝廷に政治的な介入、統制を行い、1613年、「公家衆法度」「勅許紫衣(しえ)法度」、1615年、「禁中並公家諸法度」を公布した。1618年、典侍・四辻与津子(およつ)との間に第一皇子賀茂宮、1619年、文智女王(梅宮)が誕生した。幕府は、1616年、家康の死、1617年、後陽成上皇の死もあり、予定されていた将軍徳川秀忠の娘・和子(東福門院)の入内を延期する。幕府は与津子を排し、天皇の延臣6人を流罪処分とした。その後、1620年、和子(東福門院)が入内になり女御とした。1627年、「紫衣事件」では、天皇が僧侶に与えていた紫衣着用の勅許を幕府が無効とし、幕府に抗議した大徳寺などの僧らを流罪にした。幕府は仙洞御所の造営を開始する。天皇は退位を決意、1629年、東福門院が産んだ7歳の興子内親王(後の第109代・明正天皇)に突然譲位した。以後、後水尾上皇は第112代・霊元天皇まで4代に院政を敷いた。1651年、相国寺で落飾し円浄と号した。明暦年間(1655-1659)修学院御茶屋を造営した。歌、茶道、華道に通じた。85歳。泉涌寺内の月輪陵(東山区)に葬られる。 上皇は3度桂離宮を訪れた。最初は智忠親王の時、1658年、桂別荘をお忍びで訪れ、翌1659年、修学院に下御茶屋を建造した。1662年智忠親王は御幸御殿(新御殿)の造営途中で亡くなる。その遺志を継いだ穏仁親王(上皇皇子)は、翌1663年、御殿を完成させ、上皇はこの年の春と秋に2度訪れた。 ◆八条宮・桂宮 八条宮・桂宮は宮家、四世襲親王家の一つであり、安土・桃山時代、1590年に創設された。主な所領は丹波、山城、宇治にあり、桂川と関わり深い桂周辺(下桂村、川勝寺村、徳大寺村)にもあった。 八条宮・桂宮家は、正親町天皇の第1皇子、誠仁親王の第6皇子・智仁親王を祖とする。智仁親王は別邸「桂離宮」を創建し、八条通にあったことから「八条宮」と称された。智仁親王は、8歳の時、跡継ぎのない豊臣秀吉の猶子となる。だが、秀吉に鶴松(後に3歳で夭逝)が誕生したため縁組は解消された。秀吉が八条宮家創立に動いたのも、親王に対する配慮があったといわれる。秀吉は破格の3000石の待遇を与え、御所の北に八条宮が置かれ12歳の智仁親王が初代になる。安土・桃山時代-江戸時代前期、慶長年間(1596-1615)、2代将軍徳川秀忠は八条宮に対し下桂村付近に3006石6斗の知行を与えた。 2代・智忠親王、3代・穏仁親王、4代・長仁親王、5代・尚仁親王と続き、江戸時代前期、1696年、6代・文仁親王の時、宮家に不幸が相次ぎ京極宮と改める。7代・家仁親王、8代・公仁親王没後、40年間にわたり当主不在になる。江戸時代後期、1810年、9代・盛仁親王の時、桂宮と改めた。10代・節仁親王、1862年、第120代・仁孝天皇皇女が11代・淑子内親王として宮家に入る。近代、1881年、淑子内親王の死に伴い断絶した。菩提寺は相国寺塔頭・慈照院になる。 八条宮・桂宮には桂別荘を含め4つの別荘があった。開田御茶屋、御陵御茶屋、鷹峯御屋敷になる。本邸は 京都御苑、別邸は桂離宮にあった。現在、京都御苑(上京区)の北に非公開の桂宮家本邸がある。築地塀に表門と勅使門が開く。内部に智仁親王作庭の庭園と池が残る。近代に入り、建物群は二条城に移築され、現在は本邸跡に宮内庁職員の宿舎が建つ。 ◆狩野 探幽 江戸時代前期の画家・狩野 探幽(かのう-たんゆう、1602-1674)。男性。名は守信、別号は白蓮子。山城国(京都府)の生まれ。父・狩野孝信の長男。4歳で筆をとる。1617年、幕府御用絵師となる。1623年、弟・安信に宗家を譲る。1626年、二条城、1627年、大坂城の障壁画、1632年、徳川秀忠霊廟、1636年、名古屋城本丸障壁画などを手掛けた。1639年、法眼に叙された。1641年、大徳寺本坊方丈、1647年、江戸城障壁画を制作。1650年、加賀支藩大聖寺藩主前田利治の江戸屋敷に俵屋宗雪と共に「金碧草花図」を描く。1662年、法印に叙された。1666年、後水尾法皇(第 108代)寿像を描き「筆峯大居士」の印を贈られる。江戸で没した。江戸狩野派様式を創始した。73歳。 ◆狩野三兄弟 桂離宮の中書院、新御殿、松琴亭、笑意軒の障壁画、戸棚小襖などに水墨画が残されている。これらの制作に、幕府御用絵師、狩野派の絵師・狩野探幽(1602-1674)、弟の尚信(1607-1650)、安信(1613-1685)の三兄弟が関わったといわれている。ただ、絵に落款はなく確定されていない。 江戸時代前期、1641年に探幽、安信は江戸より入洛し、京都に三兄弟がそろった。この時、三人は内裏造営、大徳寺にも作品を残している。この頃、桂離宮・中書院の建造が行われ、三人が制作に関わったともいう。また、一の間と三の間の建造は別ともいい、三人が一同に会する必要はなかったとの指摘もある。 探幽筆とみられているのは中書院「山水図」、二の間に尚信筆「竹林の七賢図 商山四皓」、三の間に安信筆「雪中猛禽鳥図」、そのほか新御殿の桂棚天袋に「李白と林和靖」、地袋に「山水」、松琴亭の袋戸棚小襖、一の間石炉上に「鳥の絵」、笑意軒に「山水図」「花鳥図」などがある。 ◆嘉長 安土・桃山時代の金具師・嘉長(かちょう、?-?)。詳細不明。男性。伊予国(愛媛県)の生まれ。豊臣秀吉に招かれ京都堀川油小路に住んだという。小堀遠州に重用された。秀吉による建造物の金具を制作した。七宝にも長け、桂離宮(西京区)、曼殊院(左京区)に複数の釘隠、引手などが現存する。 ◆後藤 祐乗 室町時代中期-後期の金工家・後藤 祐乗(ごとう-ゆうじょう、1440-1512)。男性。幼名は経光丸、名は正奥、通称は四郎兵衛、剃髪後は祐乗。美濃国(岐阜県)の生まれ。父・後藤基綱。将軍・足利義政側近の軍士として仕え、辞して装剣金工に転じる。足利家より近江国坂本本郷内に300町を支給され、第102代・後花園天皇の時、法印の勅許を受けた。作品に自署有銘のものはない。装剣金工・後藤四郎兵衛家の祖。73歳。 京都・蓮台寺に葬られたという。 ◆淑子 内親王 江戸時代後期-近代の皇族・淑子 内親王(すみこ-ないしんのう、1829-1881)。女性。幼名は敏宮(ときのみや)。父・第120代・仁孝天皇、母・按察使典侍・甘露寺妍子の第3皇女。1840年、閑院宮愛仁親王と婚約。1842年、内親王宣下、愛仁親王急逝により結婚には至らなかった。1863年、異母弟・節仁親王没後、第12代・桂宮を継ぎ、世襲親王家を女性当主が継承した唯一例になる。1866年、准三宮(准后)、一品に叙され桂准后宮と称した。53歳。泉涌寺(東山区)内に葬られる。以後、桂宮家は断絶する。 現存する二条城本丸御殿が桂宮邸の遺構になる。 ◆ブルーノ・タウト 近代のドイツ人建築家・ブルーノ・タウト(Bruno Julius Florian Taut、1880-1938)。男性。東プロイセン・ケーニヒスベルクの生まれ。ケーニヒスベルクの建築学校を卒業、ベルリンのブルーノ.メーリンク、シュトゥットガルトのテオドール.フィッシャーの設計事務所勤務、1909年、ベルリンで建築設計事務所開業。1910年、ドイツ工作連盟に参加。1924年より、ブリッツのジードルンク(集合住宅団地)で国際的な評価を受けた。1930年、ベルリンのシャルロッテンブルク工科大学教授。1932年-1933年、ソ連で活動する。帰国後、ナチス政権下で親ソ連派として職を奪われ、スイスに移る。1933年、日本インターナショナル建築会の招待により来日し、そのまま亡命した。京都を経て、仙台・商工省工芸指導所、群馬県工業試験場高崎分場に着任。1936年、トルコのイスタンブル芸術アカデミーからの招請により、教授としてイスタンブルに移住。建築設計で活躍した。58歳。 ジャポニズムに傾倒し、1933年、1934年に桂離宮を訪れ日本の伝統美を再発見した。桂離宮を「眼は思惟する」、修学院離宮を「眼は見る」と評した。桂離宮の古書院月見台などについて「泣きたいほどに美しい印象、背後に無限の精神を蔵している」とし、「永遠なるもの桂離宮」を称賛した。ただ、蘇鉄山などについては酷評している。『ニッポン』『日本美の再発見』などを著した。 ◆ヴァルター・グロピウス 近現代のドイツ人建築家・ヴァルター・グロピウス(Walter Adolph Georg Gropius, 1883-1969男性。)。ベルリンの生まれ。1903年-1907年、ミュンヘン、ベルリンの工科大学で建築を学ぶ。1908年-1910年、ペーター.ベーレンスの事務所に入る。建築家のミース.ファン.デル.ローエと出会う。ドイツ工作連盟に参加した。1911年、鉄とガラスを用いた作品「ファグスの靴型工場」は初期モダニズム建築となる。教育機関「バウハウス」の創立者、1919年-1928年、初代校長を務めた。1926年-1928年、デッサウ市の依頼で郊外に集合住宅(ジードルンク)を建設した。1930年頃ベルリンの集合住宅建設に当たる。1934年、イギリスに亡命。1937年、ハーバード大学に招かれ、アメリカ合衆国に赴いた。共同設計事務所TAC(The Architects Collaborative)を設立。1952年、ベルリンのハンザ地区の国際建築展に参加し、高層住宅を実現した。1960年代、ベルリン南部のノイケルン地区にグロピウス.シュタット(de)という大規模な郊外住宅地を設計している。86歳。 1954年に来日し、桂離宮は「日本建築の発展の最高峰を証している」と述べた。著書に『デモクラシーとアポロン』、共著『桂 日本建築における伝統と創造』。 ◆桂川 桂川は宇治川、淀川に合流し、古くより物資輸送の要衝地になっていた。平安時代前期、799年、現在の桂大橋付近に「楓渡(かつらわたし、桂渡)」があり、渡河の舟が置かれていた。また、鵜飼の桂御厨(みくりや、神饌の調進)もあった。平安時代末までに付近は渡河地点として確立する。鎌倉時代前期、1097年桂川に浮橋があったという。 江戸時代、桂川に橋はなく、洛中からは七条通より南西に下り丹波街道に通じる道があった。現在の桂大橋付近は「桂渡(かつらのわたし)」といわれ、街道を往来する人々は舟を利用し渡河していた。その上流東岸に「桂筏浜」があった。丹波より筏で運ばれてきた材木の集積、集散地であり、材木商が建ち並んでいた。 この地に所領のある八条宮家は、これら桂渡、桂筏浜の管理権を有し、一部収入源になっていた。 ◆月の桂 桂の地は、古くより月の名所として知られ、平安時代に貴人などの別業が多く建てられた。下桂には藤原道長の山荘「桂家(桂山荘)」が営まれる。『源氏物語』第18帖「松風」巻中に、道長の「桂殿」が描かれ、桂殿の光源氏に対し天皇は「月の澄む 河の遠(おち)なる里なれば 桂の影は 長閑(のど)けかるらむ」の歌を贈る。『土佐日記』にも「久方の 月に生いたる 桂川 底なる影も 変わらざりけり」がある。「桂屋」以来、京極太閤師実の「桂殿」、法性寺関白忠通の「桂別業」、関屋関白兼経の「下桂の御殿」、近衛家の「桂殿」などと継承された。 桂別荘は観月のために造営された。現在も離宮内に月にまつわる名称が残されている。「月見橋」「歩月」「浮月の手水鉢」、意匠として「月の字」の引手、「月の字崩し」の欄間、「歌月」の扁額などもある。古書院「月見台」、茶室「月波楼」なども月を鑑賞するために東向きに設計されている。 桂の地名は、月読尊(つくよみのみこと)の椅りたった桂の木により桂の由来になったという。(『山城国風土記』逸文)。また、葛野(かつらの)に由るともいう。 「月の桂」の逸話に由来するともいう。中国の「月桂伝説」中に桂の大木の話がある。仙人は桂の大木を毎日斧で伐るが、すぐに大樹は再生する。この不老長寿の桂の花が満開になる時、地上では8月15日の満月を迎えた。中国で桂は「丹桂」と書き、桂の木ではなく金木犀(銀木犀)をいう。当時の日本に金木犀は自生していなかったため、「丹桂」の「丹」を取り「桂」とした。桂は秋に黄葉することから、桂に代えて「楓」の字もあて「かつら」と読ませた。以来、古歌には、黄葉が月の桂として詠まれた。「月のうちに桂の人を思ふとや雨に涙のそひてふるらん」(『伊勢集』二二)などがある。 江戸時代前期、1624年、桂別荘に池庭、山亭(御茶屋)が完成する。相国寺の昕叔顕啅が招かれ、初代・智仁親王は古書院月見台より中秋の名月を愛でて詠歌10首を残した。「月を待つ 出ぬやと 待ちたる雲は 誰もさぞ 同じ眺めの 山の端の月」「山の端の 雲に光の矢たつと 見るがうちより 出づる月かな」「雲は晴れ 霧は消え行く 四方の岑の 中空清く すめる月かな」「月をこそ 親しみあかぬ 思ふこと 言はむばかりの 友と向ひて」。昇る月は出端(ではな)こそがもっとも美しいとされた。 ◆建築・装飾・土木・造園 桂離宮の建築物と庭園には、本来の王朝の美に禅、茶道などの文化も融合させている。それらが調和し、機能的であるとともに洗練された美を生んだ。公家のみならず、武家、町人・職人の文化が結実した。 造営の経費について、智忠親王は、江戸時代前期、1632年、1645年に江戸の3代将軍将軍・徳川家光に会い資金援助を得る。作事奉行よりの付届けも得た。親王妃・富姫の実家である加賀前田家よりも多額の資金援助を得た。 離宮内には3つの書院「古書院」、「中書院(ちゅうしょいん)」、「新御殿」、4つの茶屋・茶亭「松琴亭(しょうきん-てい)」、「賞花亭」、「笑意軒」、「月波楼(げっぱろう)」、2つの腰掛、ほかに持仏堂の「園林堂(おんりん-どう)」などが建つ。5つの茶亭のうちの「竹林亭」は、江戸時代中期までは存在していた。 ◈桂垣 「桂垣(かつら-がき、笹垣)」は、桂離宮の東の外周に造られている。江戸時代末に造られ、近代、1896年、1920年に修復されている。 芯は建仁寺垣であり、これに竹の穂を着せ込む。離宮内に自生している生きた淡竹(はちく)を中ほどより折り曲げている。この竹を上より栗の杭を越えて斜め(外側向かって左上より右下)に下ろし、等間隔で編み込む。竹は生きており緑の葉色を保つ。竹が内側より垣を支える形になり垣の強度も増す。桂垣とともに垣根に沿って植えられているケヤキ・真竹とともに、桂川増水時に土砂・流木が敷地内に侵入するのを防ぐ役割があった。さらに、竹の弾力により水勢を弱める効果もあった。建築家のブルーノ・タウトも注目した。550本ほどの竹を用いる。高さ2.5m、総延長253m。 ◈竹穂垣 「竹穂垣(たけほ-がき、穂垣)」は、桂垣につながる。垣は北より西へ向かい、表門を挟み南の黒御門まで続く。半割の真竹を等間隔(33cm)で縦に立てる。先は鋭く剣造り(穂形)にし、切り口は内に向ける。間に下地の胴縁竹に淡竹の穂竹を縦と横に編み込み、最上部は横に割竹を繋いでいる。これらを黒い棕櫚縄で化粧結びに結わえる。枝垣とも呼ばれた。近代、明治期(1867-1912)に造られた。ブルーノ・タウトが「モダン」と評した。総延長190m。修学院離宮にもある。 ◈御庭口門 「御庭口門(おにわぐち-もん)」周辺は、青黒の霰石が敷き詰められている。西は黒文字垣になり、中門まで続いている。 ◈表門 「表門」は竹穂垣に開けられている。貴賓用であり、普段は閉じられている。天皇行啓のほかに、現代、1974年にエリザベス女王夫妻に対して開扉された。御成門(おなり-もん)とも呼ばれる。近代、1890年に現在の形に造り替えられた。檜丸太を内柱とし、扉、両袖に磨き割竹を木賊張(とくさばり)に縦に組む。門扉は両開で、扉、両袖ともに割竹木賊張になる。「昭和大修理」で、120本の嵯峨、保津川辺の竹が使われた。修学院離宮の正門と同じ造りになる。 ◈御幸門 「御幸門(みゆき-もん)」は、離宮内にあり、表門より砂利敷きの苑路を50mほど入った直線上に位置する。江戸時代前期、1658年に2代・智忠親王が後水尾上皇を迎えるために建てた。当初は竹御門であり、7代・家仁親王の時、現在の形に改修された。過去に複数の呼称があり、表門になっていたともいう。かつて、来客はこの御幸門より入り、御幸道を経て中門より古書院御輿寄に着き、御殿に上がった。 屋根は、2本の棈(あべまき)の皮付き丸太の柱と桁で支える。控え柱はなぐり仕上げの栗材による。垂木に真竹、女竹の木舞(こまい)に葭簀(よしず)の野地を置いた茅葺になる。最上部の棟飾りの枕茅は現在は5本(修復以前は7本)ある。扉は両開、割竹を縦に簀子(すのこ)にしている。茅葺、切妻造、棟門形式。袖は竹の四つ目垣による。 門脇の右手前、三和土(たたき)に四角い切石の御輿石(御輿台石)が置かれている。この石に接して対角線上に相似形の方形割石があり、二つは「隅違(すみちが)い」になる。小堀遠州が好み、場の引き締め、均衡、庭園全体の統一にも用いられた。 ◈御幸道 御幸門から中門に至る直線の「御幸道(みゆき-みち)」(幅1.8m×長さ44m)は、天皇を迎える道であり「きれいさび」を実現している。粘土に桂川の青黒い小石を一面に敷きつめ、「霰(あられ)こぼし」といわれる。歩きやすいように石の平らな面を上にする。道の中央がやや盛り上がる起り(むくり、中高)は、水はけをよくするための工夫になる。近代、1919年-1920年に施工された。 御幸道側より園林堂方面に架かる土橋を見ると、奥は正面よりわずかに左に外して架橋されている。この捻りは、霊屋を避け、直線の道に変化もつける、道に奥行きを出す工夫ともいう。 ◈外腰掛 「外腰掛(そとこしかけ)」は、御腰掛、待合腰掛とも呼ばれる。田舎屋風の佇まいで松琴亭の待合ともいう。板腰掛(2間)、化粧屋根裏(竹、葭)、皮付きの細い4柱(檪、樫、棈)、曲り木の梁・束。左端扉奥に自然石で組み、中に川砂を入れた1間四方の砂雪隠(すなせっちん、飾雪隠)がある。傍らに砂をかける錫状を添える。実際には身繕いの場として使われたともいう。三和土に赤や黒の美しい石を埋め、古田織部流の壁にはみ出した主石(おもいし)も見られる。化粧屋根裏(垂木、棟木)、前と横を吹き放し、正面3間側面1間、茅葺、寄棟造。 外腰掛前庭は蘇鉄山になる。薩摩・島津家より献上された蘇鉄が植えられている。庭園の視界は遮られ、南蛮・南国趣味の閉じられた露地になる。大石(2畳ほど)と延段「行の飛石」(幅1m×長さ17m)が打たれている。延段は、花崗岩の3つの長尺の切石(長さ2m)、自然石を合わせていることから書道の行書体に喩え「行の飛石」と名付けられた。遠州好みという。 延段の延長線上北端に「二重枡形蹲踞手水鉢」がある。「涼泓(りょうおう)」の銘が入る。枡形の四角の中に45度ずらした方形の水穴を入れ子(角違い)にしている。この蹲踞は秋の刈入れを意味し、松琴亭の蹲踞が収穫を計る枡を象っているとして、二つは対をなしているともいう。前石として「く」の字形の大石の飛石、手水鉢の奥脇に生込燈籠も置かれている。さらに、延段の反対側、南端にも生込燈籠(70cm)が立てられている。 ◈舟屋 「舟屋(ふなや)」は、玉水の池の北西端の入江にある。池中に柱を立て屋根を葺いた簡素な造りになる。屋形舟が係留されている。舟は庭園内外での舟遊びに用いた。江戸時代には「歩月(あゆみづき)」といわれた小舟が納められていた。 ◈四ツ腰掛 四阿(あずまや)の「四ツ腰掛(よつこしかけ)」は、「卍亭(まんじ-てい)」とも呼ばれる。庭園内東の新川の東に位置している。松琴亭の中立待合として使われた。柱しかない吹き放しで、外より続く飛石が四阿内を通り抜ける形になる。腰掛部分を真上から見ると四隅に配されており、客が互いに視線を外し向き合わないための配慮ともいう。江戸時代後期、1805年/1812年に再建された。化粧屋根裏(軒先に二重の磨葭)、茅葺(山茅、アヤメ茅)、宝形四阿造。 ◈竹林亭 「竹林亭(ちくりん-てい)」は現存しない。離宮東、現在の四ツ腰掛東の竹薮の中に、江戸時代前期、1625年、5つの茶亭のひとつとして建てられた。1765年の桂川洪水で流出し、その後、再建されていない。 ◈松琴亭 茶亭「松琴亭(しょうきん-てい)」は、築山(6m)の上に建ち、もっとも格式が高い茶亭とされている。草庵風の佇まいがあり「冬の亭(冬の御茶屋)」とも呼ばれる。東、北、西を池に面している。深い土庇があり下に土間が広がる。母屋は初代・智仁親王により建てられた。 松琴亭の名の由来は、「ことの音に 峰のまつかぜ ようらしい づれの緒より しらべそめけん」(「拾遺和歌集」八の歌)に因む。また、『源氏物語』第18帖「松風」巻で、光源氏と明石の君が琴を鳴らして歌を交わした。「契りしに 変らぬ琴の 調べにて 絶えぬ心の ほどは知りきや」「変わらじと 契りしことを 頼みにて 松のひびきに 音を添えしか」に由来するともいう。また、茶道で「松風(しょうふう)」は湯釜の湯が立てる音を意味する。江戸時代前期、1613年、初代・智仁親王は「松風入琴」の歌を詠んでいる。 家仁親王の時、茶亭と西の対岸、紅葉馬場の間には朱塗り高欄付きの橋が架けられていたという。それ以前には地続きだったという。 矩の手に折れる一の間(11畳)、二の間(6畳)、三畳台目の茶室(「八ツ窓囲」)、次の間、水屋、二つの板間(炉一基付)などからなる。勝手の間と次の間の南を吹き放しの板間とし、中央の土間に竈がある。一の間の床、二の間に続く襖に同じ意匠の加賀奉書紙(「昭和の大修理」で越前奉書に変更)の、白と鮮やかな藍色の市松模様(石畳模様)を貼る。貼られた一紙が大きいのが特徴であり、貼り方は「隅違い」の一種という。一の間床の間の脇に厨子棚付の袋棚、下に部屋を暖めるための長方形の石炉(いしろ、1畳大)がある。茶事の際の料理もここで保温したという。その上部の天袋に「花鳥図」(オナガドリ、カワセミ、セキレイ、スズメ)、地袋の小襖4枚に狩野探幽筆の墨絵が描かれている。引手は銅製結紐形で嘉長作による。石炉右手の次の間との境に、杉のへぎ板を網代に編んだ建具、網代組がある。光線により輝く。一の間と二の間の間には青色の襖がある。麻木の欄間は、黒塗り枠に白い麻木(麻幹)を縦に嵌め込み、篠竹の横桟で押さえている。二の間の床の間に瓢箪形の下地窓があり、茶室の風炉先窓になる。二の間違棚天袋に、螺貝形見込に青磁色の七宝の引手が飾られている。二の間欄間に瓢形下地窓、違棚下にも同様の窓(南の茶室の風呂先窓)が開いている。土間軒内土庇は、化粧屋根裏、棈(あべまき)の皮付き丸太の柱で支える。隅柱張り出しに鐘を吊る曲り木の蛭釘(ひるくぎ)がある。東の屋根妻に初代・智仁親王兄・後陽成天皇筆「松琴」の扁額が掛かる。一の間縁の下は竹格子、一の間縁側に竈(蒲の袖壁、縁の下に竹格子)があり、竈構えといわれる。ここより庭園を望む。母屋、茶室は茅葺、入母屋造。勝手・水屋は桟瓦葺、壁は大坂土壁の黄土色になる。 松琴亭茶室、三畳台目の「侘囲(わびがこい)」は2代・智忠親王により増築されたともいう。東面して躙口があり、大きく竹連子窓、2つの下地窓、墨跡窓が開き、刀掛、露地、「く」の字の沓脱ぎ石がある。台目構えの点前座に風呂先窓(裏の二の間の下地窓で瓢形)、色紙窓、上に突上窓が開く。明障子窓が全体で8つあることから「八窓席」「八つ窓の囲い」ともいわれる。内部に黒漆塗りの炉、正面中柱に樫の皮付きの曲柱、一部節(袋掛節枝)を残している。客座(3畳)に平天井(真菰白糸編張り、縁に丸竹竿、黒竹と真竹を交互に編み棹竹で押さえる)。点前座上は傾斜した化粧屋根裏、床の間は床紺縁の畳を敷き込み真塗り框、杉の杣なぐりの床柱、墨跡窓。床上1.5mの壁面に過去の桂川氾濫の際に生じたという浸水跡がある。いまも、幾筋もの縞模様が壁に残されており、模様はその後、景色のひとつとして見立てられた。炉は中柱に近く、四角く縁は黒漆塗りになる。二段の釣り棚がある。茶事の際には、亭主が鐘を鳴らし、御腰掛で待つ客に知らせる。中立では四つ腰掛で後座を待った。 松琴亭は建物の中央に採光のための「光庭」と呼ばれる中庭がある。前庭の石は、初代・智仁親王が有馬温泉に選んだものという。一の間より北に竹と葭の垣(二段の三角棚付)、景色としての竈構えをつくり沓脱石が置かれる。西の中央に鏃形の飛石があり、その先に舟着、それを灯す織部燈籠が据えられている。池面の天橋立、紅葉山、古書院などの建物も望める。雨中の夜がもっとも映えるとされ、ここよりの景色は「夜雨の庭」とも称された。「冬の亭」と呼ばれることから、周辺のなだらかな石組、白川の石橋なども雪の日の美しさを想定して作庭されている。 松琴亭の南西に切石積みの舟着がある。 ◈賞花亭 茶亭「賞花亭(しょうか-てい)」は、中島にあり、庭園内で最も高い位置(海抜28m、池面より6m)に建てられている。「峠の茶屋」「春の御茶屋」とも呼ばれる。かつて周囲の眺望がきき、「山上小亭」という小屋が建てられていた。 「龍田屋」とも呼ばれるのは、「たつたや」と染め抜いた暖簾が正面に掛けられ、茶屋の風情を醸し出していたことによる。なお、茶屋「竜(龍)田屋」は実在した。今出川の八条宮家本邸にあり、2代・智忠親王の時に移した。かつて春に「吉野家」、秋に「龍田屋」の暖簾が掛け変えられていた。 賞花亭は畳4畳が「コ」字形に廻されている。床があり、黄色壁に藤蔓巻の下地窓、竹連子窓が開けられ、ほかは開放しになる。中の土間には竈、炉、水屋棚がある。扁額「賞花亭」は、江戸時代中期、「宝暦十三年(1763年)」との年代銘がある。ただ、茶亭は新御殿造営の頃に建てられたとみられている。正面の扁額「賞花亭」は、曼殊院第29代門跡・竹内良尚法親王(初代・智仁親王の二子)筆による。化粧屋根裏、皮付柱、2間1間半。茅葺、切妻造。 賞花亭の北下に舟着がある ◈園林堂 持仏堂「園林堂(おんりん-どう)」は西面して中島にある。2代・智忠親王の建立による。持仏堂、霊屋(たまや)であり、かつて八条宮家代々の位牌・画像、観音像、初代・智仁親王の師で「古今伝授」を授けた細川幽斎画像、幽斎が親王に宛てた書簡などを安置していた。その後、近代、1883年、園林堂に安置されていた位牌が相国寺・慈照院に遷された。(『桂宮日記』) 四方に勾欄付の板縁、正面唐戸上に後水尾天皇筆「園林」の扁額が掛る。禅堂の花頭窓、内部に火燈型の仏壇がある。菱形欄間黒漆塗、火燈型の縁取は春慶塗、仏壇内部は金箔塗になる。離宮内唯一の瓦葺になる。ただ、創建時は檜皮葺だったとみられている。本瓦葺、宝形造、正面に唐破風の向拝付。方3間。 園林堂正面に石燈籠2基が立つ。軒下に戦後に加えられた雨落があり、敷き詰めた黒い霰石が細く帯状に続く。正方形の白い御影石の飛石(切石)が乱し、また隅違いにそれを斜めに横切る。飛石は土橋の前まで進み、ここでは菱形と正方形に並べられ変化をつけている。 ◈月波楼 茶室「月波楼(げっぱ-ろう)」の母屋は、初代・智仁親王の造営によるという。名の由来は、白楽天の七言律詩「西湖詩」、「春題湖上」より「月点波心一顆珠(月は波心に点じ、一顆の珠[いっかのたま])」に因む。ここより、池面に映る月の影を鑑賞した。「梅の茶室」とも呼ばれたのは、かつて周辺に梅の木が多く植えられていたことによる。また、梅の茶屋があったともいう。「秋の亭」ともいう。建物は、月を愛でるために東に向け建てられている。北側妻に松花堂昭乗(1582-1639)筆という扁額が掛かる。土間の周りに一の間(4畳)、中の間(7畳半)、口の間(4畳)、板間の膳組所(竈、土間の長炉、水屋の釣戸棚、棚、下地窓)がある。一の間に利休好みの土を塗り込めた室床(むろどこ、墨跡窓、棹縁天井)、付書院、一の間と中の間の間にある襖障子のもぢ張り透かし小障子引手に、流水紅葉散らしの唐紙に、機(はた)の杼(ひ)形(嘉長作)の意匠が用いられている。天井は舟底天井になる。一の間に竹竿で締めたへぎ板天井(葭簀を並べた野地を竹垂木と竹木舞で押さえ、中央を樫の皮付き曲木の束一本で支える)、ほかは化粧屋根裏になる。 中の間北側妻に第112代・霊元天皇(1654-1732)筆の扁額「歌月」が掛る。北向き破風の扁額「月波」は朝鮮正使・四溟堂惟政(1544-1610)筆ともいう。一の間と土間の桁上に、江戸時代の「渡海朱印船」の絵馬(1605年銘)が掲げられている。作者不詳。かつて、八条宮家の領地、下桂の御霊社に奉納されていたものという。「唐船に和漢乗合之図」「古物之唐船に日本人船あそびの図」ともいわれる。江戸時代前期、1605年時点でまだ桂別荘は造営されていないため、御霊社より移されたものともいう。現在、絵の風化が進んでいる。杮(こけら)葺、寄棟造、むくり屋根。土間と膳組の間は吹き放し。当時は雨戸と戸袋はなく、戸襖により戸締りをしていた。 月波楼は本来、月見のための茶室になる。一の間の窓からは刈込の上に紅葉山、中の間からは池が見える。南、口の間前庭に鎌形手水鉢、生込燈籠、小松がある。 月波楼の東に舟着がある。 ◈笑意軒 茶屋「笑意軒(しょうい-けん)」は茶屋の中でもっとも規模が大きい。初代・智仁親王の御学問所として建てられたとも、2代・智忠親王により造営されたともいう。その名は、李白の「山中問答」によるとも、「一枝漏春微笑意(一枝より春の微笑がこぼれる)」によるともいう。「夏の御茶屋」とも呼ばれる。離宮内で最初に昇る月を愛でることができる。その後、古書院の月見台に場所を移して月を鑑賞した。 舟着に面しており、2カ所の石段を上がる。北側に杮(こけら)葺の土庇、板縁がある。柱は面皮付。一の間に床(3畳、畳床、天井は杉の粉板[そぎいた]網代編み6尺の高さ)、付書院(櫛型窓)、一の間北廂に水屋棚、炉、竈。中の間(6畳)の正面腰壁の中央に、変わり菱形(平行四辺形)に金箔を貼り、両端の三角形部分に金地に、舶来臙脂色(えんじいろ)の色違い天鵞絨(てんがじゅう、ビロード)を市松模様に貼る。7代・家仁親王の創意によるという。次の間(炉付)、口の間(4畳)、膳組の間(炉、棚付)、納戸、厠などがある。 口の間東面の杉戸引手に銅製の矢羽根(85.5cm、朝鮮渡来といい、豊臣秀吉の献上品とも)、中の間襖に櫂形引手(嘉長作)の意匠が使われている。襖絵は狩野尚信筆の水墨画による。次の間袋棚小襖に雲形模様(墨の輪郭線、銀泥模様)は絹が貼られ横に棚引く雲が意匠化されている。北面口の間、軒下小壁に掛る扁額「笑意軒」は、初代・智仁親王の兄・曼殊院良恕入道親王(1574-1643)の筆による。その下に、2代・智忠親王による6つの丸型の下地窓があり、桟の組み方にそれぞれ変化をつけ「四季の窓」と呼ばれている。丸窓は室内より眺め外の光の変化を楽しみ、夜間は室内の明かりが丸窓から外へ漏れ風情を生む。 次の間北面に連子窓、張り出した両端吹き抜け濡縁(1m、竹簀子)もみられ、室内より外の水田に働く農夫、稲の生育も里の景色になる。いまも耕作が続けられている。上の煙り出し下地窓は「遠州の忘れ形見(忘れ窓)」と呼ばれ、葦を間引いて編む。次の間、中の間、口の間に竿縁天井。主屋は茅葺、寄棟造、杮(こけら)葺の一の間、庇付。 笑意軒前庭に「草の飛石」(幅90cm×長さ19m)の延段がある。自然石だけで組まれていることから型にとらわれない風雅な草書体に喩え「草の飛石」と名づけられた。両外周部に耳石が並び、中央に飛石、その間にさまざまな色と形の美しい小石が散りばめられている。口の間の東と北に深い土庇があり、その下は土間になっている。飛石が打たれ、全国から名石を集めたという。隅に「浮月」の銘ある手水鉢がある。口の間北に自然石の沓脱石がある。大きな飛石が打たれている。茶屋北西の苑路傍にある三角燈籠(三角雪見)と呼ばれる燈籠は、笠、脚も三角形をしている。池辺の舟着、足元を照らす三光燈籠は竿、中台はなく、日、月、星を表す丸、三日月、四角の穴が笠石の2方向に開けられている。 笑意軒の北に切石積みの舟着がある。 ◈ほか 離宮内に旧役所、御末所(おすえどころ、侍女詰所)、臣下控所、米蔵などが建てられている。 ◆書院建築・文化財・庭園 「書院」は「御殿」とも呼ばれた。書院建物群は「古書院(こしょいん)」「中書院(ちゅうしょいん)」「新御殿(しんごてん)」の3部分に分かれる。これまで2度の増築が行われている。当初、江戸時代前期、1624年頃に建てられた古書院、続いて1641年頃に増築された中書院、その後、1663年頃に増築された楽器の間、新御殿が雁行形(がんこうけい)に並んでいる。 雁行形とは、東面した4つの建物群が後方に一段ずつ下り連続して建てられている様をいう。この形が雁行のようであることから形容される。各建物に東南29度の角度が付けられるのは、それぞれの建物内から観月するために、各棟での十分な採光、風通し、池より眺めた際の統一された建築美も考慮されているともいう。また、1615年時点の中秋の名月の、月の出の方位に合わせたためこの角度が決定したともいう。池より建物群を見ると屋根、軒柱、縁の黒、茶色と漆喰、障子の白色が一際対比されている。 書院建物群は、造営年代の異なる各棟が全体として統一された質感、色彩を保った造形美にある。 ◈中門 「中門(ちゅうもん)」は、過去に複数の呼称があり茅門とも呼ばれた。脚柱は杉の磨き丸太、両開きの黒部杉の杢板張りの竪格子扉の板戸になる。軒裏は竹の化粧垂木に檜の広木舞。4本の控柱の立つ四脚門、茅葺、切妻造。 袖は黒文字の小枝、竹を軸にして蕨紐で編んだ柴垣(黒文字垣)になる。矩折に御庭口門まで続いている。以前は竹垣であり、近代、1919年より改造された。 中門の框手前に、自然石の敷石と周囲には小石が埋め込まれている。その先に「田」の字形に組んだ敷石がある。さらにその先に、「く」の字形の四角い飛石が置かれている。 ◈御輿寄 「御輿寄(おこしよせ)」(4畳)は、書院の玄関にあたり、中門より入る。建物の東側に杉戸「萩に兎図」、ほかに「虎図」「鶴図」「鷺図」などが描かれている。板縁に上がると4畳の部屋、奥に古書院鑓の間と続く。茅葺、切妻造。 御輿寄前庭は、北の中門の内になる。南の古書院御輿寄、西の臣下控所、東の御庭口門、高塀、生垣に囲まれた閉じられた中坪であり、一面を杉苔が覆う。中門の框、その先に「田」の字形の敷石(乗越石)、先に角違いの「く」の字に折り曲げた四角い飛石5つを配している。貴人の乗る輿の方向転換のために、進行方向から外して斜めに置いたものという。中門より御輿寄に向かう斜めの延段「真の飛石(畳石)」(幅75cm×長さ9.4m)がある。延段は南北方向に敷かれており、庭園内では唯一になる。自然石ではなく人工的な切石だけで構成されたことから、正確な真書体(楷書体)に喩え「真の飛石」と呼ばれる。小堀遠州好みとされる。花崗岩のさまざまな四角形、五角形などの切石を44個組み合わせ、整然とした直線の印象を与える。縁側角に方柱切石が立つ。築山に軸部にマリア像が刻まれた織部燈籠が立つ。棹が土中に埋め込まれている。 御輿寄の濡縁下、4段の石段上の上がり口に長方形の大きな「六つの沓脱(くつぬぎ)」(幅2m×奥行70cm)がある。白川石、御影石の叩き仕上げの沓脱石になる。石上に同時に6人もの沓を並べることができるとしてこの名が付いた。上面を起りとし四角をやや落としているのは、打ち水の排水のための工夫になる。 ◈古書院 「古書院」は土壇の上に建ち、ほかの建物よりやや高い盛土の上にある。古書院は唯一、初代・智仁親王により建立され、御殿の中でもっとも古く格式も高い。書院造様で、一の間、二の間、囲炉裏の間(10畳、旧御焼火[おたきび]の間)には炉(1畳大)がある。煉瓦積、赤土で固め内部は2つに仕切られている。縁は春慶塗になる。天井に一段高く折上げた煙出しの引違戸、その上に連子板がある。飛び火を避けてすべて板戸にしつらえている。北の板戸に狩野永敬筆という「諌鼓鶏(かんこどり)」の絵が飾られている。絵は中国の故事に由来し、天子を諌める諌鼓を打ち鳴らすという鶏が、諌鼓という鼓の上に描かれている。壁は大坂土壁になる。鑓の間(10畳)はくさりの間とも呼ばれる。天井に鑓掛けがある。一の間は親王の寝室としても用いられた。框床がある。床柱は杉の隅丸面皮柱、ほかは角の四方柾の松柱、壁は白地に黄土色の雲母唐紙の桐紋型押し貼付壁(奉書紙に胡粉を引き黄土に雲母、大桐紋に木版刷り出し)になる。御役席には土壁に鮮やかな藍染漉き返しの壁紙が貼られている。二の間に座敷、広縁境に明障子、外は板戸になる。一の間と二の間の間に筬(おさ)欄間を嵌める。縦木を密にし横木を上下中央に入れた。二の間には欄間も天井までの明障子がある。 二の間の正面、広縁(榑板張り)を介しその先に竹簀子の月見台(6畳、幅3.8m×奥行2.8m)があり、丸竹を横に詰打ちしている。縁台である月見台には屋根がなく、台上からは池に面し迫出している。視線の先の池も奥行き深く掘られ、築山も低く抑えられている。左に中島、七重石塔、右に大山島の森がある。建物は、東南東に昇る中秋の名月を真正面にとらえる向きにある。月は松琴亭の右上付近より昇り、1時間後には正面に月影を落とす。広縁北端に2枚の引違戸(連子窓、框に黒漆)、その先に自然石の沓脱石が置かれている。 二の間北の縁座敷室内に南禅寺・以心崇伝の「桂亭記」の額(檜製、45cm×66cm)が掛る。以心が、江戸時代前期、1625年に八条宮家に献上した。桂離宮の描写があり、故事「月の桂」のこと、桂離宮が藤原道長以来の宮廷の伝統ある別荘だと記されている。額はかつて一の間と二の間の間にある榑縁の広縁北側の小壁に掛けられていた。障子紙は装飾性の高い石垣張(桟上で張り張り重ねない)になる。壁、建具などに桐紋を刷り出した雲母の唐紙を貼る。 角柱、漆喰壁、妻を東に向けた入母屋造、杮(こけら)葺。なお、「昭和大修理」に際して、大屋根に金色に輝く縣魚が復元された。これは昼夜を問わず庭園内の位置確認のための目印の役割を担う。かつて『桂亭記』に「金殿、華殿、玉楼」などの記述があった。御役席の南面に紺紙漉返紙の貼り壁が復元された。縁座敷境の襖下貼りに創建時の五七大桐紋唐紙が見つかり復元された。これは妙心寺・海福院の、江戸時代前期、1616年、狩野探幽筆の襖絵「猿曳」の唐紙と同一の図柄とされ、古書院の建立年代が裏付けされた。 古書院広縁南前に豪快な沓脱石が置かれている。この石も含め、飛石3石を俗に「軒石三石」ともいう。古書院の北と西にも庭への降り口があり苔地に飛石が打たれている。 古書院月見台前に切石積みの舟着がある。 ◈中書院 「中書院」は、高床式であり桂川の氾濫に堪え、庭園、月を眺めるために造られた。 一の間(山水の間)(6畳)、二の間(七賢の間)、三の間(雪の間)がある。親王御座の間である一の間に床(2間、杉の面皮柱、貼付壁)、違棚(1間、天袋、違棚、地板)に端・筆返しの金具は、菊と桐の精巧な唐草文様による。「昭和の大修理」に際して、違棚に「御化粧の間」「上段の間」と記されていることがわかり、この違棚は高貴な女性の建物に用いられていたものを再利用したとみられている。襖障子・貼付壁に狩野探幽筆の水墨画「山水」がある。二の間に尚信筆「竹林の七賢図」、三の間に安信筆「雪中猛禽鳥図」がある。一の間、二の間との間の欄間に大型の木瓜形(杉板に黒漆縁)の意匠がある。二の間襖引手も連弧形の瀟洒な意匠になる。三の間(雪の間)に床(1間)、床脇入込方立口がある。楽器の間を繋ぐ杉の開戸に市女傘形の把手(嘉長作)がある。折曲り坂間廊下の縁板に屋久杉を用いる。杉の面皮柱。 南と東に畳敷の入側縁を廻し、当初は榑板縁、高欄だけの吹き放しになっていた。新御殿増築に際し腰付の中敷居、明障子、板戸、その後、現在の雨戸に変わる。高床式は桂川の増水対策であり、高さは6尺(118cm)ある。礎石の上に側柱(2.8cm角)を立て吹き抜けにしている。外観は小壁に土壁。肘掛窓下に膳板、その上に桁下端まで石垣貼りの白障子、縁下に「ぱらり仕上げの白壁」、竹は簀子張り、屋根は北面を古書院屋根に取り付く。狐格子の妻を南に向けた入母屋造、杮(こけら)葺。 昭和の大修理に際して、中書院の地下より古い池跡が見つかっている。桂別荘以前の汀跡という。 中書院前の広庭は、雨落(小石、切石)の先に芝生が張られ、苔地には楽器の間に直線に向かう飛石が打たれている。芝生と苔の境に、石に平行して直線の敷瓦がある。付近は梅の馬場と呼ばれ、かつて弓場であり、蹴鞠も行われていた。 ◈楽器の間 「楽器の間」(3畳)は、新御殿と同時に建てられ、中書院との間にあり、二棟の繋ぎの納まりのためにある。かつて床の間(1間半)に琴、琵琶などの楽器を置いていたことから名付けられたともいう。部屋内には高窓しかなく、塗籠(ぬりごめ)、床、壁は唐紙(胡粉地に雲母の粉末で型押しの桐小紋、料紙は越前奉書)、襖障子に三角形の折松葉形引手(嘉長作)が5つがある。中書院との境の杉戸に市女笠形把手。 縁座敷(4畳)、その外南の広縁(榑板縁)(幅2m×長さ7.2m)、杉の磨き丸太の低い勾欄がある。引込に欅一枚板の腰掛が張られている。外観は軒付が二重、東面は窓下に膳板、板戸と明り障子建て。床下は吹き放し、竹は簀子張り。杮(こけら)葺、高床造。 楽器の間前庭は小石を敷いた雨落溝、苔地に飛石を一列に並べ、直線的な芝地で囲む。飛石は楽器の間の前1.5mで雨落に沿い左(西)へ折れ、4mの所で途切れている。 ◈新御殿 「新御殿」は「御幸御殿」とも呼ばれた。別の建物を解体した古材により建てられている。高床式で、桂川の氾濫に備え、床下の竹の簀子張りも防湿と水抜きの意味がある。江戸時代、1645年、2代・智忠親王の居住のために建てられる。江戸時代前期、1658年、智忠親王は父・後水尾天皇を迎えるために増築(一の間、飾り棚、付書院)している。1663年に亡くなった智忠親王を引き継いだ穏仁親王が天皇を迎え、この年に2度の御幸が実現した。 一の間の上段(3畳)は、栩の上がり框で高くし、櫛形窓、畳は高麗縁。吉野杉丸太の落掛を廻す格天井(欅の板違)、違棚、南に付書院(栩板黒漆塗り羽目板、縁は黒柿櫛形の書院窓、唐桑棚板、竪桟の明障子)になる。一の間と二の間の欄間に「月」の字(卍崩しとも)を崩した意匠がある。曼殊院にも似た意匠がある。二の間(変形8畳)に床(1間)、床脇を大型の木瓜形の潜り(吹抜窓)、縁と四分一は黒漆塗り、黒漆塗りの框(堅木)を廻す。壁、建具に桐の小紋を胡粉地に黄土、雲母で刷り出している。料紙は楮紙になる。襖引手に烏山輔忠筆の「月」の字(月字形引手)(嘉長作)があしらわれている。折曲りの入側縁(幅1間、内の半分は萌黄絹縁の畳敷、外の半分は杉板敷、欅一枚板の框[9.9m]、化粧屋根裏、脇息形鰭板の高欄、明障子)より広庭を望める。入側縁長押に杉丸太、嘉長作という水仙の釘隠(14.7cm×7.8cm)がある。 桂棚(真の棚)は日本三名棚(ほかに醍醐寺・三宝院宸殿の醍醐棚、修学院離宮・中御茶屋客殿の霞棚)のひとつに数えられる。違棚、袋棚、厨棚などを組み合わせ、引違戸、観音開なども取り入れられている。材に18種(黒檀、紫檀、白檀、朱檀、紅花梨、鉄刀樹[たがやさん]、伽羅[きゃら]、檳榔樹[びんろうじゅ]、紅柞[べにいす]、柞[ははそ]、唐桑、唐桐、欅など)の外来銘木を用いる。違棚戸袋に狩野探幽筆、天袋に「李白と林和靖」、地袋に「山水図」がある。 金具としては袋棚観音開戸に菊唐草文透し彫り掛金具、引手に花菱形縁・底板見込に七宝菊花文を施す。御化粧の間(4畳半)は、2代・智忠親王妃の居室であり、桂棚の裏にある裏桂棚には狩野探幽筆とみられる小襖の花鳥図、中袋小襖の仙人・山水図がある。 新御殿の御衣紋(おえもん)の間(3畳)は、三段の戸棚(唐紙は黄土地に雲母刷りで桐紋刷り出し)があり衣装を整理した。御寝(ぎょしん)の間(9畳)は、床は二重で籾殻を詰める。御剣棚(ぎょけんだな)の三角形の袋棚は、天皇の御守刀・御剣を納めるためにある。黒塗り桟に萌黄唐糸もじ張り(地紋透し織りの紗)の引戸4枚。京都北山の非常に珍しい天然しぼの杉丸太の長押(5m)になる。畳は高麗縁。御手水の間は天皇が身支度などをした部屋であり竹張り簀子床、割竹を貼る井戸、台の蜘蛛手が置かれる。御厠(2畳)は春慶塗りの樋箱、蕣筥(あさがおばこ)、香炉棚、板間がある。御化粧の間(鏡台の間)、御湯殿は天皇が沐浴した部屋であり、段(2畳)、高野槙の広板張りの傾斜床、腰板は宮崎産隈原檜材、床下に玉石を敷く。 新御殿と楽器の間の境にある杉戸の引手は後藤祐乗(照乗)作の四季花手桶形引手(21cm)で、それぞれ春(桜・藤)、夏(芙蓉・薄)、秋(菊)、冬(椿・水仙・梅)と桶に挿された意匠で飾る。内法長押に嘉長作の水仙形の釘隠がある。折曲入側縁の杉戸などに花文様戸締り金具が用いられる。折曲入側縁飾り金具に菊唐草八葉座。 新御殿・中書院・古書院を繋ぐ伝廊下に腰高障子、化粧屋根裏、三角形欄間・板連子。 面皮柱、杉丸太。外観は南面は肘掛窓、白障子に小壁と腰壁は漆喰で斑、粒を残す「ぱらり仕上げの壁」、縁下土間の犬走りに叩土、高床造、妻を南に向けた入母屋造、杮(こけら)葺。 ◈昭和の大修理 現代、1976年-1982年の「昭和の大修理」では、書院建物群の解体修理後、古材により再び組み直した。江戸時代前期、1663年の後水尾天皇行幸時点の離宮復元を目的とした。古書院、楽器の間の縁板、中書院の赤土壁も復元された。柱の虫損などについては樹脂で補強し、着色、彫刻し直すなどの最新技術も採り入れられて修復された。 修理の中で新たな事実が判明している。当初、古書院が建てられ、続いて中書院、その後、楽器の間と新御殿が造営された。材は古書院がそれまで指摘されていた栂材ではなく松材、ほかは杉の面皮柱、梁・桁・野垂木に松材を用いていた。中書院一の間と三の間の間の床は、新御殿改造の際に加えられたものであること。違棚に「御化粧の間」「上段の間」と記されており、違棚は高貴な女性の使った建物に用いられていたものを再利用したとみられる。古書院屋根妻の破風上、切懸魚(きりげきょ)の六葉形に金箔が残されており、金箔押しに復元された。中書院の地下より古い池跡が見つかっている。桂別荘以前の汀跡とみられている。 ◆庭園 桂離宮の庭園は、付属地も含み総面積は6万9千㎡ある。敷地の半分を池が占める。庭園各所が景色になるように考慮され、日本の回遊式庭園の最高傑作といわれる。 かつて、庭園内には桂川より水が引かれていた。また、自然の湧水もみられ、清涼な水の流れがあった。庭園では、月を眺め、舟遊びし、茶を喫し、詩歌を詠じ、芸能、宴を楽んだ。舟は桂川を渡り、引き込み水路より別荘内に出入りしていた。別荘内だけでなく舟は桂川に漕ぎ出し月を愛で、鮎取りを見て、嵐山の鵜飼も楽しんだ。 近代以降の桂川の治水工事より川床が掘り下げられ、桂川と離宮の間には堤防が築かれた。現在、離宮内に桂川からの自然流入はなく、離宮内で井戸水を汲み上げて利用している。 作庭に小堀遠州は関わっていないとみられている。初代・智仁親王、2代・智忠親王が作庭、建築にも心血を注いだ。ただ、遠州の作風の影響も随所にみられることから、遠州の義弟・中沼左京、門下・玉淵坊らも作庭に関与したともいう。智仁親王は『古今集』『源氏物語』『池亭記』などに造詣深く、その遺志を引き継いだ智忠親王も、『源氏物語詞書抜下書』で庭園、建物などに関して調べた形跡が残る。佐野紹益は桂別荘の庭園が『源氏物語』「胡蝶の巻」の「六条院春の庭」を再現しているとした。(『にぎはい草』) 庭園は舟遊びを楽しむために、水辺よりの景色も考慮されている。また、観月の名所であり、月光下での景観美が考慮されていた。庭園には5つの舟着がある。松琴亭の南西、古書院月見台の前、月波楼の東、賞花亭の下、賞意軒の北であり、建物には池より接近していた。庭園内に舟屋が建てられ屋形船が係留されていた。大小5つの島があり、東南に築山も造られている。様々な16の橋が架けられ、舟の航行を考慮し、土橋5つのうち4つは反橋になっている。 当初は比叡山、西山の借景も取り入れていた。書院、4つの茶室などの建物が配置され、苑路を周ると築山、池泉、入江、洲浜、荒磯、野筋、舟着、山里風と景色が連続し変化する。近景、中景、遠景・借景、四季折々の自然変化も加味される。苑路は砂利、敷石、飛石、延段、橋(土橋、板橋、石橋)と次々に趣を変える。築山、前栽により池泉の視界を遮り、再び現し、高みに誘い、水辺に誘い、音を聴かせ消した。意匠を凝らした燈籠、手水鉢などが次の景色に誘う。 灯籠は24基立てられている。このうち織部燈籠は7基ある。庭園内に1780個の飛石、敷石があるといわれる。知られた3つの飛石「真、行、草」が誘い美を競う。 「桂三景」としては御輿寄前の「真の飛石」、「鼓の滝」、白川石橋袂の「流れの手水」とされている。 芝の広場は明治期以降の整備による。ここにはかつて蹴鞠場、弓場があった。 ◆参観順路 参観者は休所での離宮内を紹介するビデオ鑑賞後、庭園の苑路を右回りに巡る。行程は700m、所要時間は1時間ほどかかる。参観者の前後に解説の宮内庁職員と皇宮警察が付き添い案内する。 「黒御門(通用門)」から庭園内に入る。門は接待客の通用門であり、かつて茅葺の長屋門だった。仕切塀は紅殻色に茅葺、黒文字の柴垣がある。 「潜り門」から離宮内に入る。周辺は、青黒の霰石が敷き詰められている。左手に折れ、すぐ右手に芝地「亀の尾」、その先、両側の生垣奥に「住吉の松」が見える。この衝立(ついたて)の松は池泉の光景を参観者より遮る。かつて松の大木が植えられていた。 反りのある土橋を渡る。橋は、舟遊びの舟を通すために高くなっており、庭園内を見渡すことができる。橋の左手の玉水の池奥に、杉皮葺の御舟小屋(御舟屋)があり、舟が係留されている。近くでの参観はできない。 楓が植えられた直線の「御幸道(みゆきみち」(44m)を通る。天皇を迎える道になる。粘土に桂川の黒い小石を一面に敷きつめ、「霰こぼし」といわれる。歩きやすいように石の平らな面を上にし、道の中央がやや盛り上がる。道の両側に苔、低い刈込垣、楓の植栽がある。 「御幸門」へ向かう。門は、2代・智忠親王が後水尾天皇を迎えるために建てた、7代・家仁親王が山荘風に改めた切妻棟門形式であり、柱桁に皮付の棈(あべまき)が使われている。茅葺、切妻。 「御幸道」へ戻り左に折れると、「紅葉の馬場」という直線の苑路がある。江戸時代にはここで競馬、流鏑馬をしていた。この道を東に直進すると「松琴亭」に至る。かつて朱塗りの橋が架けられていたという。直進せず、道を左に折れる。すぐ左手に生込燈籠が立つ。かつてここに「露地門」があった。「蘇鉄山」を上る。薩摩島津家より献上されたという南蛮・南国趣味の蘇鉄は、当時としては貴重な樹木とされていた。高さは3m、根元径60cm、23本ほど植えられている。左に「外腰掛(御腰掛、待合腰掛)」がある。左端扉内に自然石の中に川砂を入れた「砂雪隠(すなせっちん)」が見える。寄棟、茅葺。 外腰掛前の延段(のべだん)は「行の飛石」(幅90cm×長さ16.7m)と呼ばれている。3つの長方形の切石、中、小の自然石を合わせている。小堀遠州好みとされる。延段の北端に「二重枡形蹲踞手水鉢」が置かれている。「涼泓(りょうおう)」の銘が入る。脇に山形燈籠が立つ。 延段南端の生込寄燈籠を左へ折れ、飛石を浜道へ向うと視界が開ける。左手の「大堰川(おおいがわ)」より引き入れられた小川に架かる石橋「月見橋」(幅91cm×2.5m)を渡る。左手奥の「鼓(つづみ)の滝」(落差30cm)よりわずかに滝水音がする。池の水の唯一の取り入れ口になる。大小の石を直角に組み合わせた低い石段より水が落とされている。かつて滝口の底に桶が被せてあり、水音がしていたという。滝の名の由来は、小堀遠州が湯治した有馬温泉の鼓の滝に因むという。2代・智忠親王が名付け、見学した鼓の滝を再現したともいう。滝上に小さな石橋が架かり袂に織部燈籠が立つ。滝を近くで参観することはできない。 女松山下を下り浜道を進むと「洲浜」がある。付近は離宮内での景勝地になる。水辺に青黒い扁平の賀茂川石を敷きつめ海石(うみいし)としている。洲浜には護岸の意味もある。洲浜の先端に、自然石の上に丸みを帯びた中台より上の岬の燈籠が立つ。三保岬の灯台ともいわれ、一帯は磯浜の景色を表す。この置き燈籠により、景観を一点に集約させている。 右手に出島、二つの島があり「平橋」(月見橋、長さ2m)、「切石の反橋」(蛍橋、長さ4m×厚さ62cm)が架かる。加藤清正献上という赤間石、赤松の植栽などを含め、これらを「天橋立」と呼ぶ。初代・智仁親王妃の生まれた宮津の景色を再現したともいう。智仁親王の所領地近くの馴染みのある風景ともいう。天橋立付近の水辺に初夏、見事な杜若「雲井の鶴」、花菖蒲などが花開く。 「白川石橋」の東に大小の石を立て「荒磯(あらいそ)」といわれる。付近で二つの潮が合流し、荒波がかかる岩場に見立てている。 「白川石橋」(5.97m 0.7m 厚さ0.36m)の石橋を渡る。直線的な一枚石であり、会津藩主・加藤左馬之介嘉明の献上とされ、奥州白河産の御影石といわれていた。現在では京都の白川石といわれ、これほどの大きさのものは珍しい。石橋の北端には踏石を置き石の切断面を見せる。橋の南の袂、右岸に「流れの御手水(おちょうず)」がある。池中の手前に「く」の字形の石、その先に3石、右手に小石が1石が置かれている。池の水で手を清める。小堀遠州好みとされる。石橋手前の池際の織部燈籠(切支丹燈籠)には「FILI(御子基督)」と刻まれている。 白川橋の東、外山、新川の東に「四ツ腰掛(卍亭)」がある。松琴亭の茶事の際には中立に使われた。吹き放しで腰掛部分を上から見ると卍の形に配されている。茅葺、宝形四阿造。近くでの参観はできない。 離宮内で最も格式が高いとされる茶室「松琴亭(しょうきんてい)」は草庵風茶室であり、「冬の亭」とも呼ばれる。一の間(11畳)、二の間(6畳)、三畳台目の茶室「八ツ窓囲」は8つの窓がある。次の間、水屋、二つの板間(炉一基付)などからなる。一の間の床、襖に加賀奉書の白と鮮やかな藍色の市松模様(石畳模様)を貼る。一の間床の間脇に厨子棚付の袋棚、部屋を暖めるための石炉がある。その上部の天袋、地袋の小襖4枚に狩野探幽筆の墨絵が描かれている。一の間と二の間の間には青色の襖がある。茅葺、入母屋造。 松琴亭は池に面してくど構えを持つ。一の間より北に庭園が望める。飛石の先に、芝生の汀(夜の面)、傍に夜の面手水鉢、池の天橋立、洲浜などが視界に入る。 「樵山」を経て蛍橋を渡る。「大山島」への山道を登ると、途中左手に「水蛍燈籠」が据えられている。名は『源氏物語』第19帖「薄雲」巻の、明石の君の山荘に描かれた蛍火による。また、『法性寺関白御集』中の「池辺燈似蛍」に由来するともいう。室町時代1742年に7代・家仁親王が名付けた。燈籠に火を灯し書院より眺めると、樹木の間と池面に映った火が明滅し、あたかも蛍火のように見えるという。 飛石、「杉山」を経て標高差6mほど登り「峠の茶屋」「春のお茶屋」といわれる「賞花亭(しょうかてい)」に着く。4枚の畳をコの字形に敷き、中央に土間、炉がある。正面と側面を開放し、土壁に下地窓、連子窓が開き、奥に水屋がある。茅葺、切妻造。前庭に丸い鉄鉢型手水鉢があり、五輪塔水輪に見立てたものという。高台にあるため、西に愛宕山などを遠望できる。付近の苑路にはキリシマツツジ、ツツジの植栽があり、春に鮮やかな赤い花を付ける。付近に土橋が架かる。登りの道に飛石が続く。 2代・智忠親王が持仏堂として建てた「園林堂(おんりんどう)」には、かつて観音像、宮家代々の位牌などが納められていた。正面に唐破風の向背が付く。宝形造、本瓦葺。石燈籠2基、木瓜形の手水鉢が置かれている。軒下の雨落と正方形の切石31個が配され斬新な印象を与える。 土橋を渡ると.「梅の馬場」がある。桜の馬場とも呼ばれ、春に流鏑馬が行われた。北は芝生敷きになっており、弓場、鞠場として使われていた。左手に雪見燈籠(四脚に中台、火袋、笠は六角形)、その先に飛石の脇に三角燈籠(笠、火袋、脚、台すべてが三角形)が立つ。「笑意軒(しょういけん)」に至る。 「笑意軒」は「夏の御茶屋」と呼ばれた。杮(こけら)葺の庇、寄棟造、茅葺。前庭に自然石による「草の飛石」(90cm×19m)の延段がある。さまざまな色と形の美しい小石が散りばめられている。浮月の手水鉢、池辺の舟着に三光燈籠は竿、中台はなく、日(丸)・月(三日月)・星(四角)を表す穴が笠石に開けられている。 梅の馬場を経て「新御殿」、鞠場へ戻り「中書院」の飛石、「古書院」の月見台に至る。月見台は池に面しており、東に月を鑑賞するために設けられている。「書院」は「御殿」とも呼ばれる。江戸時代前期、1624年頃に建てられた古書院、続いて1641年頃に増築された中書院、その後、1663年頃に増築された楽器の間、新御殿が雁行形に並んでいる。古書院は土壇、中書院、新御殿は高床式、簀子張りになっており、桂川の氾濫に堪え庭園を眺めるために造られた。 右手に中島を観て「月波楼(げっぱろう)」に至る。中島などの眺望が開ける。 茶室「月波楼」は、「梅の茶室」とも呼ばれた。土間の周りに一の間、中の間、口の間、膳組所がある。一の間に床、付書院、膳組所に長炉、長方形の竈、水屋、釣棚がある。土間と膳組の間は吹き放し。中の間北に霊元天皇筆扁額「歌月」が掛る。一の間と土間の桁上に「渡海朱印船」の絵馬(1605年銘)は八条宮家の領地、下桂の御霊社に奉納されていた。杮(こけら)葺、むくり屋根、寄棟造。南に鎌形の手水鉢が置かれている。 「古書院御輿寄」は、古書印院の玄関に当たる。かつて、来客は御幸門より入り、御幸道を通り中門を経て御輿寄から古書院御殿に上がっていた。前の杉苔に「真の飛石(畳石)」(長さ9.4m、幅0.75m)といわれる延段がある。直線的なさまざまな四角形、台形の切り石を組み合わせている。中門の先に「く」の字に折り曲げて四角い飛石5つを配している。上がり口に長方形の「六つの沓脱」は同時に6人の沓を並べることができるとされこの名が付いた。築山に軸部にマリア像が刻まれた織部灯籠がある。茅葺、切妻造。 茅葺の「中門(ちゅうもん)」は四脚門になる。手前に大きな客石が敷かれている。 左手は黒文字垣になる。付近に続く茅葺の土塀は大坂土といわれる赤みのある黄色をしており酸化鉄を含む。道は青黒の霰石が敷き詰められている。 再び右手の岬の「住吉の松(衝立松)」が見える。かつて松琴亭前にあった高砂の松と対峙していたという。2本は「相生の松」として愛でられた。 御庭口門に戻る。 ◆文学 『源氏物語』第19帖「薄雲」巻の「桂の院の方」とは、桂離宮付近が想定されている。 川端康成の『虹いくたび』では、主人公・麻子は、夏二と桂離宮を訪れ、石の橋が登場する。 ◆野生動植物 フロウソウ(蘚類、準絶滅危惧種)、ヤワラゼニゴケ(苔ケ類、要注目種)、カンテンコケムシ(えん口目ヒメテンコケムシ科、要注目種)がある。現代、2015年現在。 ◆桂瓜 桂瓜は越瓜(しろうり)とも呼ばれ、江戸時代に京都の各所で栽培されていた。このうち、大型で上質のもので桂地域で栽培されたものを「桂瓜」と呼んだ。肉質が緻密で歯切れよく、菊屋治左右衛門という人が奈良漬にした。現在は、「京の伝統野菜」として種子保存されている。 ◆アニメ ◈アニメーション『ぬらりひょんの孫〜千年魔京〜(第2期)』(原作・椎橋寛、監督・福田道生、制作・スタジオディーン、第2期2011年7月-12月、全24話・総集編2話)の舞台になった。第七の封印「柱離宮(はしらりきゅう)」として登場した。 ◆麦代餅 桂離宮の南にある「中村軒」(西京区桂浅原町61)のやや大きめの「麦代餅」が知られている。 かつて近隣の農家では、餅は麦刈・田植えの際の間食として食べられていた。一回に餅2個を食したという。店は、農繁期が終わった半夏生の頃、餅代として餅2個につき麦5合と交換したためこの名が付いた。 製法はいまも昔ながらであり、国産小豆の粒餡は竈で上木(くぬぎの割り木)を燃やして炊き上げている。 *ほぼ順路に従って案内しています。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 『京の離宮と御所』、『秘蔵写真 京の御所と離宮』、『京都の離宮 桂・修学院』、『京都御所 大宮・仙洞御所』、『庭の京、京の旅』、パンフレット『桂離宮』、『ポケットガイド③ 桂離宮』、『桂離宮』、『庭と日本人』、『桂離宮 日本建築の美しさの秘密』、『桂離宮 空間と形』、『京の庭師と歩く 京の名庭』、『桂離宮 修学院離宮』、『桂離宮物語』、『桂離宮』、『月の桂離宮』、『桂離宮 隠された三つの謎』、『京都御所 離宮の流れ』、『京都 古都の庭をめぐる』、『京都で建築に出会う』、『紫式部と平安の都』、『京都大事典』、『月と日本建築』、『京都の文化財』、『京都 古都の庭をめぐる』、『京都の地名検証 3』、 『文学散歩 作家が歩いた京の道』、『京の伝統野菜』、『史跡探訪 京の七口』、『週刊 日本庭園をゆく 1 京都離宮の庭 1 桂離宮』、『週刊 京都を歩く 18 桂・嵐山』、『京都の災害をめぐる』、『京都の歴史10 年表・事典』、京都市平安京創生館、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|