|

|

|

| 仙洞御所・大宮御所 (京都市上京区) Sento Imperial Palace (Sento Gosho) |

|

| 仙洞御所・大宮御所 | 仙洞御所・大宮御所 |

|

|

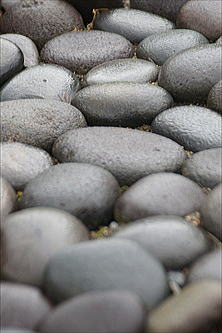

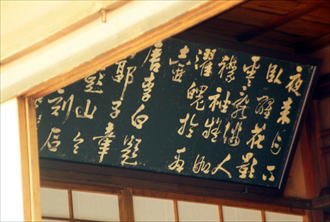

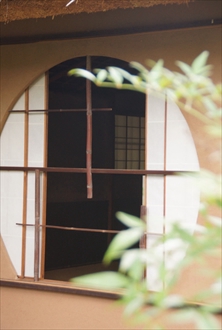

大宮御所正門  大宮御所表門   仙洞御所正門       仙洞御所案内板より     大宮御所御車寄      大宮御所   大宮御所の庭、梅  大宮御所の庭、竹  竹   桜   ツツジ  大宮御所の庭、松    大宮御所の庭  御庭口門    北池、奥中央に東山が望める。       北池、水の流入口  北池   北池御舟場      紅葉山            六枚橋、阿古瀬淵  六枚橋、阿古瀬淵  阿古瀬淵   山吹   紀氏遺跡の石碑   鎮守社  鎮守社  滝  北池  北池の汀線   北池の汀線  北池の汀線   北池の汀線、苑路  北池の汀線、苑路  北池の汀線、苑路  北池の汀線  北池の汀線、熊笹       土橋(鷺橋、束橋)  土橋   土橋(鷺橋、束橋)       鷺島の西岸の護岸  石橋    百日紅     北池の南東の岸   鎮守社         鷺の森の苑路   鷺の森、北池    桜   掘割と紅葉橋  紅葉橋    南池        雄滝  草子洗いの石  出島、奥は切石による直線的な護岸     土佐橋、出島   出島西岸の石組  中島の反橋   八ツ橋、藤棚          八ツ橋    八ツ橋、洲浜 八ツ橋、洲浜   洲浜  洲浜      草屋形燈籠  雪見燈籠  雪見燈籠  雪見燈籠 雪見燈籠   蓬莱島と東岸を結ぶ石橋    蓬莱島  葭島  反橋      南池   舟着        洲浜   洲浜、一升石  洲浜、一升石  洲浜、桜       醒花亭  醒花亭     醒花亭、違い棚  醒花亭、違い棚、稲妻形の障子  醒花亭、扁額  醒花亭、手水鉢  醒花亭、朝鮮燈籠  醒花亭、切支丹燈籠  醒花亭、手水鉢  悠然台  悠然台  悠然台   桜の馬場  桜の馬場  桜の馬場  さざえ山    さざえ山、頂の石組  防火用水(お冷やし)  防火用水(お冷やし)     柿本社  柿本社  仙洞御所跡  仙洞御所跡  紅葉山  紅葉山     蘇鉄山のソテツ  蘇鉄山  ソテツ  又新亭  又新亭、丸窓    又新亭  又新亭、四つ目垣   又新亭、中門、露地  又新亭、御腰掛  春日燈籠  北池御舟場  北池御舟場   |

仙洞御所(せんとう-ごしょ)は、京都御苑の京都御所南東に位置している。江戸時代、幕府作事奉行・小堀遠州により作庭され、後に後水尾上皇(第108代)により大改修された広大な回遊式庭園が、静寂に包まれて広がっている。 現在は、皇室用財産(国有財産)として宮内庁が管理している。 仙洞御所 は、「美しき日本-いちどは訪れたい日本の観光遺産」(日本交通公社、1999年)の一つに認定された。 ◆歴史年表 江戸時代、1627年、3代将軍・徳川家光により後水尾天皇の隠居所として仙洞御所、女院御所の造営が始まる。 1628年、仙洞御所に二条城二の丸の御幸御殿、御次之間、中宮御殿、四脚門、唐門が移される。 1629年/1630年、後水尾上皇は30回以上の禁中立花会を催し、仙洞御所では酒宴を開く。 1630年、仙洞御所、女院御所が完成する。後水尾上皇が御所内に移る。上皇は池坊専好を召し立花会を催した。大宮御所も完成したという。大宮御所の造営は寛永年間(1624-1644)ともいう。 1634年、仙洞御所の庭園(初期庭園)が小堀遠州の作庭が始まる。家光が2度参内する。 1636年、仙洞御所の庭園(初期庭園)が完成する。 1641年、仙洞御所より殿舎が移され、伏見稲荷大社の御茶屋となるともいう。 1657年、仙洞御所で浄瑠璃、歌舞伎、能、俳謔などの催しが盛んに行われた。 1661年、内裏(京都御所)、仙洞御所が焼失した。 1662年、旧5月、寛文近江・若狭大地震(寛文京都地震)により被災し、禁裏御所・仙洞御所の築地塀が殆どが損壊した。(『殿中日記』) 1663年、仙洞御所が復興される。 1664年、後水尾上皇が仙洞御所の庭園を大幅に改修し、ほぼ現在の形となる。 1673年、仙洞御所が焼失し、復興が行われる。 1674年、仙洞御所、女院御所が復興した。 1676年、仙洞御所が焼失する。 1677年、仙洞御所が復興した。 1684年、仙洞御所が焼失する。 1685年、仙洞御所が復興した。 1687年、仙洞御所に第112代・霊元天皇が退位して入る。造営工事が始まる。 1708年、内裏、仙洞御所が焼失した。 1709年、内裏、仙洞御所が復興した。修学院離宮の上御茶屋、止々斎を仙洞御所内に移築する。 1735年、仙洞御所に第114代・中御門天皇が退位して入る。 1746年、仙洞御所が改修される。 1747年、仙洞御所に第117代・桜町天皇が退位して入る。天皇の命により冷泉為村が「仙洞十景」を撰した。この頃、仙洞御所と女院御所の庭が堀割で一つに繋がれた。 1771年、仙洞御所に後桜町上皇が移る。 1788年、内裏、仙洞御所、止々斎も焼失する。 1808年、後桜町上皇により茶室「醒花亭」が再建された。 1817年、仙洞御所に第119代・光格天皇が退位して移る。 1830年、旧7月、京都大地震(文政の大地震) で、常御殿・大御殿、東南筑地塀(40m倒壊)が破損した。女院御所の土蔵1棟が崩壊した。(『京都地震実録』『宝暦現来集』『甲子夜話』) 1840年、仙洞御所が空院になる。この頃まで仙洞御所内の御稲田で御田植えの行事が行われていたという。 1854年、旧4月、仙洞御所の女官が、松菰を外し毛虫を焼こうとし、内裏・仙洞御所・女院御所、市街地まで延焼した。(「京都嘉永の大火」「御所焼け」「毛虫火事」)。その後、仙洞御所の建物は再建されていない。 1855年、京都御所とともに現在の仙洞御所の築地が再現される。 1867年、女院御所の跡地に英照皇太后(第121代・孝明天皇皇后)のために大宮御所が造営された。 近代、1872年、英照皇太后が大宮御所より遷都に伴い東京に移る。以後、大宮御所は空院になる。 1873年、第2回京都博覧会が仙洞御所、大宮御所を会場として開催される。仙洞御所では、禽獣会(きんじゅうかい、動物園)が設けられた。孔雀、駱駝の展示があったという。以後、第9回まで続く。 1877年、12月、島津製作所創業者・初代・島津源蔵は、仙洞御所の広場で日本初の水素ガスによる有人軽気球を揚げた。 1878年、大内保存会により御稲田で御田植えの行事が復活する。その後、数年で再び廃れる。 1883年、大宮御所の殿舎の多くが撤去される。 1884年、近衛家より茶室「又新亭」が仙洞御所内に移された。 1895年、10月23日、英文学者・小説家・小泉八雲(ラフカディオ・ハーン、1850-1904)が庭園を訪れている。 1915年、第123代・大正天皇即位式(即位の礼)が京都御所紫宸殿で行われる。引き続き大嘗祭(だいじょうさい)は仙洞御所跡に新設された宮殿、大嘗宮で行われた。(御大礼、ごたいれい) 現代、1953年、大宮御所で戦後初の園遊会が行われた。 1974年、仙洞御所の一般参観が始まる。 2014年、大宮御所の耐震工事が行われる。 2020年、5月、京都市埋蔵文化財研究所は、豊臣秀吉が築城した京都新城のものとみられる石垣の一部、金箔瓦破片が仙洞御所から出土したと発表した。 ◆後水尾 天皇 安土・桃山時代-江戸時代前期の第108代・後水尾 天皇(ごみずのお-てんのう、1596-1680)。男性。名は政仁 (ことひと) 、幼称は三宮、法名は円浄。父・第107代・後陽成天皇、母・関白近衛前久の娘前子(中和門院)の第3皇子。。1611年、後陽成天皇から譲位された。江戸幕府は朝廷に政治的な介入、統制を行い、1613年、「公家衆法度」「勅許紫衣(しえ)法度」、1615年、「禁中並公家諸法度」を公布した。1618年、典侍・四辻与津子(およつ)との間に第一皇子賀茂宮、1619年文智女王(梅宮)が誕生した。幕府は、1616年、家康の死、1617年、後陽成上皇の死もあり、予定されていた将軍徳川秀忠の娘・和子(東福門院)の入内を延期する。幕府は与津子を排し、天皇の延臣6人を流罪処分とした。その後、1620年、和子(東福門院)が入内になり女御とした。1627年、紫衣事件では、天皇が僧侶に与えていた紫衣着用の勅許を幕府が無効とし、幕府に抗議した大徳寺などの僧らを流罪にした。幕府は仙洞御所の造営を開始する。天皇は退位を決意、1629年、東福門院が産んだ7歳の興子内親王(後の第109代・明正天皇)に突然譲位した。以後、後水尾上皇は第112代・霊元天皇まで4代に院政を敷いた。1651年、相国寺で落飾し円浄と号した。明暦年間(1655-1659)修学院御茶屋を造営した。歌、茶道、華道に通じた。85歳。 泉涌寺内の月輪陵(東山区)に葬られる。 ◆小堀 遠州 安土・桃山時代-江戸時代前期の大名茶人・小堀 遠州(こぼり-えんしゅう、1579-1647)。男性。名は政一、号は狐篷庵、宗甫、通称は遠州。近江国(滋賀県)の生まれ。父・新介正次、母・磯野丹波守員正の娘。1593年、大徳寺の春屋宗園に参禅する。古田織部に茶の湯を学ぶ。1597年、藤堂高虎の養女を正室とする。大和郡山で豊臣秀長、豊臣秀吉、1600年、関ヶ原の戦いでは徳川家康に従う。その功により父の備中松山城を継ぐ。1604年家督を継ぐ。1606年、宗園より孤篷の号を贈られる。1607年大有を与えられた。1614年、1615年大坂冬の陣、夏の神に関わる。1616年、遠州の幕臣、1623年、要職の伏見奉行職に就き以後、26年間にわたった。 1606年、後陽成院御所の作事奉行となり、以後、駿府城、名古屋城、伏見城本丸書院に関わる。また、1627年、仙洞御所、女院御所造営奉行、1633年、仙洞御所御庭泉水奉行、1634年、仙洞・女院御所庭園の御庭泉石の奉行、1640年、禁裏・新院御所造営奉行、1642年、新院御所修理奉行となる。1642年、徳川家光の茶道師範。 大徳寺の春屋宗園に師事、古田織部に茶の湯を学び、和歌は冷泉為頼、木下長嘯子にも習う。画は松花堂昭乗、藤原定家の書を取り入れた茶風遠州流「綺麗さび」を確立した。号は孤篷庵大有。69歳。 墓所は孤篷庵(北区)にある。 ◆東福門院 江戸時代前期の後水尾天皇の中宮・東福門院(とうふく-もんいん、1607-1678)。女性。名は和子(かずこ/まさこ)。江戸の生まれ。父・江戸幕府2代将軍・徳川秀忠、母・御台所達子(浅井長政の3女)の末娘。1614年、入内宣旨が出される。大坂の陣、徳川家康、後陽成院死去などが続き入内は延期され、1620年、従三位に叙せられ、女御として入内、1624年、中宮。1629年、「紫衣事件」などにより後水尾天皇が突然、興子内親王(第109代・明正天皇)に譲位し東福門院の院号宣下を受けた。2皇子5皇女を産むが2皇子1皇女が夭逝している。後光明、後西、霊元の3代天皇の養母となる。72歳。 墓所は泉涌寺山内の月輪陵(東山区)にある。 ◆英照 皇太后 江戸時代後期-近代の孝明天皇皇后・英照 皇太后(えいしょう-こうたいごう、1835-1897)。女性。基君(のりきみ)、夙子(あさこ)。京都の生まれ。父・九条尚忠、母・賀茂神社氏人・南大路長尹の娘・菅山。1845年、12歳で皇太子統仁親王(第121代・孝明天皇)の妃、1846年、第120代・仁孝天皇死去により女御、1848年、従三位に叙せられ入内、女御宣下を被る。1853年、正三位に昇叙、准三宮宣下を受ける。2皇女を産むが相次いで夭逝し、1860年、祐宮(第122代・明治天皇)が儲君(ちょくん)となり勅令により実子とした。1867年、孝明天皇の急逝により、1868年、皇太后に冊立、大宮と呼ばれた。東京遷都後、1872年、赤坂離宮に遷御、1874年、赤坂御用地に移る。没後、「英照皇太后」の追号。65歳。 御陵は東山区後月輪東北陵(東山区)にある。 ◆初代・島津 源蔵 江戸時代後期-近代の製造業者・発明家・初代・島津 源蔵(しまづ-げんぞう、1839-1894)。男性。西本願寺門前の仏器三具足製造業・島津清兵衛の次男。当初は鍛冶工をしていた。1860年、木屋町二条に家業・仏具の鋳物業を出店した。1871年、舎密局(せいみきょく)に出入りする。1875年、島津製作所(木屋町二条)を創業し、当初は学校教材用の実験器具(真空ポンプ、避雷針など)の製造、販売を始めた。1877年、第1回内国勧業博覧会に錫製の医用ブジー(細い管)を出品し、褒賞を受ける。独学で製作した日本初の有人軽気球(水素ガス)で仙洞御所広場で36m飛揚に成功した。1878年、京都舎密局に招かれたドイツ人科学者・ワグネルに師事する。理化学器械の製法、ドイツ製足踏み式木製旋盤の操作法を学ぶ。1881年、第2回内国勧業博覧会で蒸留器が褒賞を受賞した。1882年、物理器械掲載の『理化器械目録表』を発行する。1886年、月刊『理化学的工芸雑誌』創刊した。1891年、博物学標本の製造を始めている。55歳。 ◆小泉 八雲 近代の英文学者・小説家・小泉 八雲(こいずみ-やくも、1850-1904)。男性。イギリス名はラフカディオ・ハーン(Hearn,Patrick Lafcadin)。ギリシャのリュカディア(レフカス)島の生まれ。父・チャールズ・ブッシュ・ハーン(アイルランド人軍医)、母・ギリシャ人(シチリア島)・ローザ・カシマチ。1856年、両親離婚し、父親の生家、アイルランド・ダブリンで大叔母に養育される。1862年頃、フランス・イプトー学校に在学した。1863年、イギリス・アショー学校に入学する。1866年、在学中に遊戯事故で左眼を失明した。父がスエズで死亡する。1867年、大叔母破産し学校を中退する。 1868年、ロンドンで放浪生活した。1869年、渡米する。1874年、 オハイオ州シンシナティ ・ 「エンクワイラー」新聞記者になる。日曜新聞「イ一 ・ジグランプス 」を発行する。1876年、「シンシナ ティ ・コマ シャル」新聞に移る。 1875年、短い結婚生活があった。1877年、ニュー ・オーリンズに移る。1878年、「ニュー ・ オーリンズ ・シティ・アイテム」社に移る。1881年、 「イム ズ ・ デモクラット」社の文学部長になる。1882年、フランスの詩人・小説家・ゴーチェの翻訳を刊行した。ギリシャで母が亡くなる。1887年-1889年、西インド・マルチニーク島に移る。1890年4月、ハーパー社の通信員として横浜着、8月、B.H.チェンバレンの紹介で島根県松江尋常中学に赴任する。12月、小泉セツ(節、松江藩士の娘)と結婚した。同僚・西田千太郎、県知事・籠手田安定らと親交した。1891年11月、熊本第五高等学校に移る。1894年11月、外国人居留地の神戸に移り、英字新聞「ジャパン・クロニクル」紙に論説記者として入社した。『知られぬ日本の面影』をアメリカで出版する。1895年、イギリス国籍から日本国籍になる。小泉家を継ぎ、小泉八雲を名のった。8月、上京し、東京帝国大学文科大学講師になり英文学を講じた。1903年3月、大学を退職する。1904年4月、東京専門学校(早稲田大学の前身)講師に移る。9月、急逝した。著『心』『霊の日本』『怪談』など多数。55歳。 ヨーロッパ文学の新潮流をアメリカに紹介した。日本文化の根底にある霊的な部分、儒教・神道・仏教に裏づけられた日本人を愛した。日本の風俗・習慣・伝説・信仰などの研究を深め欧米に伝えた。セツから聞いた昔話をみとに、多くの怪談も執筆し、鳥・草木・虫などにも関心を示した。ほか、印象記・随筆、批評・論文・伝説など幅広く執筆した。教え子に土井晩翠・厨川(くりやがわ)白村・上田敏らがある。 墓は東京・雑司ヶ谷墓地(現・雑司ヶ谷霊園)にある。 ◆仙洞御所 仙洞御所(7万5千㎡)は、京都御所の南東に位置している。仙洞(せんとう/せんどう)とは本来、仙人の住む処をいう。後に転じて退位した天皇(上皇・法皇)の御所を表した。仙洞御所は本院御所、新院御所、桜町殿ともいう。また、内裏の「上の御所」に対して、仙洞御所は「下の御所」とも呼ばれた。院(いん)とも呼ばれ、これも上皇・法皇の別称に使われた。 上皇・法皇は退位後、内裏から退去し仙洞御所に移った。里内裏が多くそれにあてられている。仙洞御所には家政機関としての院庁が置かれ、白河上皇の時、近衛として「北面武士」のちに「西面武士」が設置された。 江戸時代前期、1629年の後水尾天皇の突然の譲位がある。幕府はそれ以前より既に御所の造営を始めていた。1627年-1630年、3代将軍・徳川家光が幕府作事奉行・小堀遠州に命じ後水尾上皇の隠居所として仙洞御所を造営した。以後、霊元、中御門、桜町、後桜町、光格上皇の5代にわたる天皇の仙洞御所になる。 洞院御所内には、当初、小堀遠州により作庭された庭があり、後に、後水尾上皇により大改修されている。 ◆大宮御所 大宮御所(1万6千㎡)は、仙洞御所の北西に位置している。大宮とは皇太后、太皇太后の敬称として使われた。大宮御所とは皇太后の御所をいう。ただ、皇太后の大宮御所は複数存在したため、正式には京都大宮御所と呼ばれている。 大宮御所は、江戸時代前期、寛永年間(1624-1644)に造営され、1630年に完成をみた。後水尾天皇の突然の退位を受けたもので、天皇中宮・東福門院の住まい、女院御所として使用された。当初、大宮御所と仙洞御所は独立した殿舎であり、二つの建物の間は長廊下で結ばれていた。以後、大宮御所は霊元皇后・新上西門院、東山皇后・承秋門院、東山典侍・新崇賢門院、中御門女御・新中和門院、光格皇后・新清和院など7人の皇后が住んだという。 大宮御所の現存する建物は、江戸時代末、1867年に建てられている。英照皇太后は1872年まで大宮御所内に住した。東京遷都後、大宮御所内の多くの建物が撤去され、現在は御常御殿(おつねごてん)、御車寄(みくるまよせ)、倉庫だけを残している。大宮御所は現在も、皇族、国賓公賓の宿泊所として用いられている。ただ、現代、2005年京都迎賓館が開館後の使用頻度は減っている。 ◆建築 仙洞御所は過去に6度の火災で焼失し、その度に再建されてきた。江戸時代前期、1854年の大火では内裏(京都御所)が焼失し仙洞御所も類焼した。その後、建物は再建されておらず、現在残されているおもな建物は茶室「醒花亭(せいかてい)」「又新亭(ゆうしんてい)」の2棟しかない。かつて仙洞御所の殿舎は現在の南池の西、松林の中に建ち並んでいた。その後、多くの殿舎は整理された。近代以降、大正、昭和の即位御大典の際にはここに大嘗宮が造営されている。 ◈醒花亭 仙洞御所の南池、洲浜の南岸を臨む所に茶室「醒花亭(せいかてい)」がある。茶室は北面し、室内から南池を一望できる。当初の茶室の創建年代は不明とされている。江戸時代中期、後期、後水尾上皇の頃ともいう。その後の数度の火災により焼失した。現在の建物は、江戸時代後期、1808年に後桜町天皇により再建されている。茶室は、仙洞御所内でもっとも古い建物になる。杮(こけら)葺(南端に巻き萱)、紅殻色壁、数奇屋造。内部は土間、寄付(玄関の間)、入側、書院・出書院、大水屋、台所、厠などからなる。92.8㎡。 書院(4畳半)には、南に付書院(出書院、地袋付)、上部に三角形、稲妻形の障子をはめ込んだ違棚、地袋上に松皮菱の壁、西面入側境に間半(まなか)引っ込みの床がある。畳を敷いた廊下の入側(5畳)、両室の境の下に無目敷居、上は欄間、外に濡縁を廻らせ土間ともに腰障子を建てこむ。ほかに大水屋、寄付(玄関の間)、炊事場などがある。入側東、鴨居の上に掲げられている石摺拓本額「醒花」は李白の詩「夜来月下臥醒花影」より採られた。明代の郭子章(かくししょう)筆による、また文徴明筆ともいう。 煎茶式の接待作法を図式化した三店(酒店、飯店、茶店)を意味し、「醒花亭」と現存していない「止々斎」、「鑑水亭」も含めて三店と表したともいう。また、「醒花亭」内の3室(書院、玄関土間の4畳、入側)をそれに当てたともいう。東の庭に「ふくろう」の銘ある手水鉢が置かれている。苔地に銭型の蹲踞、飛石、朝鮮燈籠、植え込みなどが配され、クロモジの垣根がある。 ◈又新亭 茶室「又新亭(ゆうしんてい)」は、北池の西にあり舟着(ふなつき)に接している。江戸時代後期に建てられた。裏千家11世・玄々斎(げんげんさい)好みという。近代、1884年、近衛家(今出川御門)の寄進により、その邸宅より移された。名は裏千家宗旦の「又隠(ゆういん)の席」に因る。円窓以外は又隠の席の写しとされている。茶室(4畳半)、北半分に上座床、東に丸窓(下部は直線に切る、細竹と角材で破れ井桁に組む)、南ににじり口、下地窓。西に茶道口、洞庫、南に床、炉がある。次の間(2畳)、広間(6畳)、水屋、寄付(2畳)、土間などがある。天井は網代と化粧屋根裏。広間に2間の縁を廻す。茶室は入母屋造、杮(こけら)葺。次の間は杮葺。36.75㎡。茶室裏に井戸もある。 かつて「又新亭」の地には、江戸時代前期、1709年に修学院離宮の上御茶屋より移築された茶室「止々斎(ししさい)」があった。江戸時代後期、1788年に焼失し、光格天皇のために再建されるが、再び焼失した。 中門は茅葺、利休形と呼ばれる。門を含み周囲に竹垣・四つ目垣(節毎に小枝を残す)を張り巡らせる。御腰掛(外腰掛)は片流れ杮(こけら)葺、左に袖壁、半吹き抜け、右に竹格子の下地窓が開く。裏に貴人用雪隠、一般用とある。露地庭は外露地、内露地があり御腰掛は外露地の待合になる。露地には燈篭、蹲踞、飛石、植え込みなどがある。なお、御腰掛は北池西の蘇鉄山と相対している。 茶事では、又新亭座敷より寄り付き、内露地、木戸、外露地、外腰掛、中門、蹲踞、茶室躙口となる。 ◈柿本社 万葉歌人・柿本人麻呂(660?-720?)を祀る柿本社がある。入母屋の拝殿と本殿の小祠が建つ。御所内での火災が頻発したことから、零元上皇が「人麻呂(火止ロ、ヒトマル)」の縁起により勧請したという。また、幕府の圧制に対して、上皇が歌に慰め宮廷歌をしのび勧請したともいう。現在の社殿は、江戸時代後期、1854年の嘉永の大火後に再建された。毎年5月18日に神饌が供えられる。 ◈鎮守の社 阿古瀬淵の東の森(寿山)に鎮守社が祀られている。本殿、拝殿があり、伊勢神宮、上賀茂神社、下鴨神社、石清水八幡宮、春日大社を祀る。毎年5月18日に神饌が供えられる。 ◈防火用水(お冷やし) 南池南端西、苑路の西に「防火用水」がある。生垣、石垣で四角に囲い、地面より2段(4m)に掘り下げられている。深さ4m、縦7.35m、横3.75m。 かつては氷室の「お冷やし(御冷し)」とされていた。かつてここに氷室が設けられ、洛北の氷室より運び込まれた氷を夏場(4月1日-9月末)に貯蔵して使用していたとされた。『延喜式』に定められていたとされた。現在、氷室神社(北区西賀茂氷室町)が祀られており近くに氷室の跡も残されている。栗栖野(北区)にも氷室が存在した。氷は主にカチ氷、氷水、食物の冷蔵などに利用されていたとされた。「氷室の節会」では旧暦6月朔日(さくじつ)は「氷の朔日(ついたち)」と呼ばれ、群臣に氷が振舞われていたとされた。 ◈大宮御所 大宮御所にはかつて常御殿、対面所、小御所、学問所、姫宮、若宮、局などが建ち並んでいた。遷都に伴い近代、1872年以来空院になり、1883年に大部分の殿舎が撤去になる。 ◈正門 大宮御所の「正門」は薬医門。南に四脚門の表門がある。 ◈御車寄 大宮御所の「御車寄(みくるまよせ)」は西面して建つ。三層の屋根が重なる形になる。向唐破風、銅板葺屋根の玄関があり、奥に2間ある。かつて御常御殿の申の口(もうしのくち)になっていた。御車寄は御常御殿と棟続きに建てられている。現在も皇室入洛などの際に使用されている。 ◈御常御殿 「御常御殿(おつねごてん)」はほぼ正方形で、周囲に畳敷の廊下、その外に濡縁を廻らせている。正面中央に階(きざはし)がある。外回りはかつて遣戸だった。現在はその後の改修によりガラス戸になっている。内部は近代、大正期(1911-1926)に洋風に改修され、調度品も洋風で統一されている。奥より上段の間(御座所・居間)、中段の間(儀式・謁見場)、下段の間(謁見者控え室)、御化粧の間(二の間)、御寝室、御火燵の間(呉服の間)、北の間(女官候所)、梅の間、御食堂など11室がある。書院造、檜皮葺、南向き銅葺、平屋建。 ◆庭園 仙洞御所の庭「仙洞庭園」は、小堀遠州作庭による池泉舟遊・回遊式庭園であり御所の半分の面積を占める。庭園では、舟遊びし、茶を喫し、詩歌を詠じ、芸能、宴を楽んだ。北池、南池という二つの池で構成され、東の東山を借景としている。「四方正面八方裏無し」の庭とも呼ばれている。池は北より南にかけて「真、行、草」を表しているともいう。 北池と南池はそれぞれ、概ねかつての女院御所の庭、仙洞御所の庭になっていた。現在の庭園は作庭当初後に改修されており、初期の姿をほとんど残していないといわれている。当初、北池は現在のように南池とはつながっていなかった。庭園を維持する造園技術は、江戸時代の寛永文化、御所様といわれる作風がいまも引き継がれている。 小堀遠州は、江戸時代前期、1606年の御所造営に参画し、1633年、仙洞御所泉石奉行に就き、1636年に初期の庭園が完成した。当初の庭は小規模で、大部分は池泉になっていた。水はかつて御所水道から引かれた。池の水面は地面より2-3m下に造られていたという。 遠州は書院東前面に直線的な護岸(東西40m、南北90m)を試みた。岸を水平に折り曲げ、二段に積み上げた。当時としては斬新なものであり、池の東面、南面、西面が直線の石垣で構成された。池泉に中島が造られ柴が張られ、中央は富士山のような小山が築かれる。中島の周辺には巨岩が置かれた。東側の水路(90m)には、5色の石を敷き詰め、さまざまな種類の8つの橋(丸太違い橋、杉板橋、すのこ橋…)を架けたという。また、竹矢来による直線的な仕切りが造られた。南に花壇があり、東に御茶屋が池に迫り出していた。その後、改修・拡張され南池の南、西には一升石の洲浜などが造られた。 庭園はその後、7度の火災に遭い、1664年に後水尾上皇により改造されている。上皇は武人である遠州の作風に満足していなかったともいわれている。江戸時代前期、延宝年間(1673-1681)、女御御所庭園が改修される。この頃、北池、南池が結ばれたともいう。独立した二つの庭だった大宮御所・女院御所の北池と仙洞御所の南池は掘割(運河)で一つに繋がり、現在の池泉回遊式庭園になった。 遠州作庭の遺構は現在、出島西岸、南池東岸切石護岸(土佐橋右手の切石護岸、出島部分はかつての中島の一部)、岩山(屏風岩)などにわずかに残る。 江戸時代中期、1747年、桜町上皇は、歌人・冷泉為村(1712-1774)に「仙洞十景(仙洞御所十景)」を選ばせた。「寿山の早苗(そうびょう)」「古池の葯冬(山吹)(こちのやまぶき)」「茅葺(ちがや)の時雨」「神祠の夜燈(しんしのやとう)」「滝殿の紅葉」「釣殿の飛蛍(ひけい)」「鑑水の夕照(かんすいのゆうしょう)」「悠然台の月」「醒花亭の桜」「止々斎の雪」の十景になる。 大宮御所の庭園(非公開)は、御常御殿の東にあり、当初は小堀遠州の作庭による。遣水の庭になっていたという。その後、貴人好みの大幅な改修が行われ当初の痕跡はない。 ◆参観順路 仙洞御所庭園をほぼ参観の順路に従い紹介する。参観者は休所でのビデオ鑑賞後、全行程1kmを右回りに参観し、約1時間ほどかかる。参観者の前後には解説の宮内庁職員と皇宮警察が付き添い案内する。 西面した京都大宮御所の「正門」が参観者の出入口になる。参観者休所より「大宮御所御車寄」前を経て小さな潜り戸を抜ける。「御常御殿の南庭」に向かう。白川砂敷きの庭の向かって右に白梅、左に紅梅が植えられている。周辺に松、南に竹林もあり全体で「松竹梅の庭」と呼ばれている。一見普通の庭に見えるが、細部に至るまで手入れが行き届いている。御殿東には非公開の遣り水の「鶴亀の庭」がある。 小さな潜り戸の「仙洞御所御庭口」より仙洞御所の庭園に入る。右に茶室「又新亭」、前方正面に仙洞御所の北庭の全景が広がる。池の奥正面には「鷺島(さぎしま)」といわれる中島が見えている。さらにその奥に、東山が借景になっており、現在は木立の間にわずかな山容を覗かせている。池の右手には「又新亭御舟着」の直線的な切石が見えている。舟遊びの際にはここより発着していた。近くでの参観はできない。 北池の北へ池に沿うように苑路を進む。やがて、北池の北西端の「阿古瀬淵(あこせがぶち)」という小池(入江)に至る。北池との間には石橋が架かる。この御影石の切石2列の「六枚橋」(幅1m、長さ1.9m)を渡る。淵は庭園造成以前の涌泉跡とみられている。また、「仙洞十景」の一つに数えられ「古池山吹」と称えられた。いまも春に山吹が花咲く。 付近にはかつて紀貫之(?-946)邸があったといわれ、小高い丘に、近代、1875年に立てられた「紀氏遺蹟石碑」(高さ2m×幅1m)(篆額・三条西季知、撰文・渡忠秋)がある。阿古瀬淵の名の由来について、貫之童名「阿古久曾(あこくそ)」に因るともいう。ただ、紀貫之邸については確定されていない。かつてこの付近には、藤原道長(966-1028)の土御門邸宅跡の一部があった。また、「あこせ」という尼御前がここに住したともいう。付近は「仙洞十景」中の「茅葺の時雨」の地ともいう。その奥に「寿山御茶屋跡」があるが参観できない。その右に「鎮守社」があり小さな鳥居が見える。社は伊勢神宮、上賀茂神社、下鴨神社、石清水八幡宮、春日大社を祀る。社の北に御田跡がある。参観はできない。 丘より下る小さな滝を渡り、飛石を踏む。北池の北辺を東へ進む。築山の根笹の植え込み、その下の苑路、緑の芝生によるS字の汀(みぎわ)の緩やかな曲線が続いている。この曲線美は、造園当初の作庭によるものではなく、その後の改修により生まれた。 北池の東端に木立があり、道はやや登りになる。中島の「鷺島(さぎしま、鷺の森)」と呼ばれるところで、自然石による護岸があり、5月には躑躅が咲き誇る。島に架かるやや反った「土橋」(長さ5m)は、手すりが付き「束橋(つかばし)」、「鷺橋」とも呼ばれる。かつて一本の橋脚のみで支えていたことからこの名が付けられた。現在は一脚2本で支えている。 さらに「石橋」が架かり、対岸の「向東山(こうとうやま)の森」に向かう。橋は、三条白川橋の石材を長方短冊に切り、横に外して並べている。大正期(1911-1926)に架けられた。8枚の石材が用いられていることから、「八つ橋」(長さ5m、幅50cm、厚さ50cm)とも呼ばれている。ただ、もう一つ「八ツ橋」という橋名があることから、区別するためにこちらは単に「石橋」と呼ばれている。 樹間、北池の南東隅にある緩やかな流れの遣水、「雌滝(めたき)」を右に見て、「鷺の森」という出島を西へ向かう。北池と南池をつなぐ掘割に架かっている土橋は「紅葉橋」といわれている。かつて木橋であり、近代、1914年に土橋に架け替えられた。手すりは丸竹になっている。ここより北池の景観は遮られ南池が視界に入ってくる。掘割とは北池と南池をつなぐ南北方向に造られた狭い運河であり、舟遊びの舟がここを往来していた。周囲の楓が群生している築山の「紅葉山」は、その名のとおり新緑と紅葉の名所になっている。これらの紅葉は、「御所透かし」という伝統手法で手入れ整えられている。紅葉山の西に「蘇鉄山」があり、蘇鉄が植えられ燈籠が立てられている。池の西にある茶室「又新亭」の「待合御腰掛」と山は相対している。 南池の西端を左手に折れ南下すると、池奥の出島に「雄滝(おだき)」(落差1.4m/2m、幅80cm)が見える。一枚岩の水落石を立て、水が帯状に落ちる布落になっている。その右手に青石の脇石が縦にある。滝の右に「草子洗(そうしあら)いの石」(3畳敷ほど)という平石が池中にある。伝承が残されている。かつて六歌仙・小野小町に同じく六歌仙・大伴黒主(おおとものくろぬし)が恥をかかせようとした。歌会の際に小町の歌に加筆することで、小町が「万葉集」より盗作したように画策した。小町は自分の歌を出そうと草子(料紙)を見る。「蒔なくに 何を種とて 浮草の 波にうねうね 生い茂るらむ」とある。加筆の跡が見えたため、小町は草子の加筆された部分の墨を池水で洗い流し、自らの疑惑を晴らしたという。 近くに「烏帽子石」がある。その姿からこの名が付けられた。雄滝の奥、谷川には「鵲橋(かささぎはし/じゃくきょう)」といわれる一枚石の石橋(幅50cm、長さ3m)が架けられている。鵲橋は、中国の伝説にある。天帝の娘・織姫は天の川の東岸に住み、機を織った。やがて天帝は牽牛と結ばせる。織姫は幸せのあまり機織の手を休みがちになる。天帝は怒り、七夕の日(旧暦7月7日)にだけ会うことを許した。鵲橋は男女良縁、結縁の意味も持った。参観はできない。 南池東岸の一部に見られる細長い切石による直線的な護岸は、小堀遠州作庭当初の数少ない遺構、名残といわれている。切石を二段に高く積み上げている。自然石による護岸の出島の奥に「土佐橋」が架かる。土佐・山内家の献上によるものという。この橋の上に小山があり、「山神社」と呼ばれる祠が祀られている。祠は参観できない。東岸には「御腰掛石」が据えられている。 南池の中央に二つの中島が北西から南東にかけてあり、島を3つの橋が繋いでいる。樹齢130年の4本の「藤棚」(花期5月)が石橋の全体を覆う。この「八ッ橋」(長さ20m)を渡る。かつては木造橋であり、江戸時代後期、1812年時点では板橋で藤棚もなかった。中島には橋殿が建てられていた。近代、1895年に8枚の御影石を稲妻形に繋いだ現在の石橋に架け替えられる。藤は4本あり、西半分は下がり藤、東半分は上がり藤に植え分けられている。中島の北にかつて殿亭があり「仙洞十景」の「滝殿紅葉」とされた「滝殿跡」になる。いまは当時を偲ぶような痕跡は残れていない。南に生込燈籠が見える。付近には霧島躑躅の植栽がある。 石橋が架かる二つ目の中島、「蓬莱島(中島)」の南には「仙洞十景」の「釣殿飛蛍」と謳われた「釣殿跡」があり、いまは礎石だけが残されている。四方に壁のない杮(こけら)葺の建物だったという。江戸時代後期、1854年の大火により焼失し、再建されなかった。 中島南端に水戸光圀(1628-1701)が献上したという大きな寒水石(結晶質石灰石、茨城産)の雪見燈籠が据えられている。白い色をしており丸く平たい笠、足は3本ある。 橋を渡り対岸左には、舟着(池尻)がある。「鑑水亭跡」がある。鑑水亭は舟宿であり休憩所として使われていた。入母屋造、檜皮葺だったという。苑路を右に南下すると「葭島(よしじま、蓬莱山)」と呼ばれる小さな中島が池中に見える。かつて島の周囲に葦が生えていたことから名の由来になった。南池の南端に茶室「醒花亭」(1808年再建)が建つ。朝鮮燈籠、切支丹燈籠、醒花亭には「ふくろう」の銘が入る手水鉢が置かれている。 茶室の東、森中の丘は物見の「悠然台跡」と呼ばれ「仙洞十景」に数えられた。陶淵明(365-427)の詩「飲酒」第5首の「悠然見南山」より名づけられた。仙洞御所内でもっとも高い位置にあり、かつて物見台が建てられていた。いまは石段だけが残る。ここより遠眼鏡で北の修学院、南の伏見城、八幡、大山崎方面まで見渡せたという。また祇園祭の山鉾巡行も眺めていたという。観月の茶亭としても使われた。参観はできない。 南池の西岸の「洲浜(磯浜)」(100m、1000㎡)は11万1千個の楕円形で、上下扁平の玉石が池の周囲に隙間なく敷き詰められている。土中にも敷かれている。州浜は池の西岸に緩やかな曲線を描く。石は小田原藩主・大久保忠真が領民に集めさせ光格天皇に献上した。石一個で米一升と取り換えたため「一升石」ともいわれている。一個一個の形が吟味され、2000俵の石は、一つひとつ真綿に包んで箱に入れ、船により大坂より京都に運び込まれたといわれている。月夜に石は光るという。州浜に平行した道は「桜の馬場」と呼ばれ桜並木になっている。「仙洞十景」中「醒花亭桜」と称された。洲浜の中にも桜の巨木の植栽が見られ、春には見事な花を付ける。 南池南西に「さざえ山」といわれる小高い丘がある。さざえの殻を伏せた形に似ているとして呼ばれるようになった。江戸時代後期、1812年の古地図には「茶臼山」と記されている。頂付近に石垣で囲ったような構造物が今も残されており、7世紀の古墳跡ともいう。平安時代、この付近に藤原道長の邸宅「土御門殿」があったという。平安時代後期、1016年の火災により焼失、その後すぐに再建された。建物も庭園も以前を上回る規模だったという。その後、幾度か焼失した。いまは古墳だけが残されている。山には楓の植栽がある。 南池南端西、苑路のさらに西に「お冷やし(御冷し)」と呼ばれる石垣で四角に囲い、地面より2段に掘り下げた場所が残されている。かつてここに氷室(ひむろ)が設けられ、洛北の氷室より運び込まれた氷を夏場(旧4月1日-旧9月末)に貯蔵して使用していた。主にカチ氷、氷水、食物の冷蔵などに利用された。旧6月朔日(さくじつ)は「氷の朔日(ついたち)」と呼ばれ群臣に氷が振舞われた。お冷やし遺構は仙洞御所にだけある。深さ4m、縦7.35m、横3.75m。 北に万葉歌人・柿本人麻呂(660?-720?)を祀る「柿本社」がある。入母屋の拝殿と本殿の小祠が建つ。御所内での火災が頻発したことから、零元上皇が「人麻呂(火止ロ)」の縁起により勧請したという。 再び北池沿いの苑路へ戻り北へ進むと左手林の中に仙洞御所跡がある。かつてここに多くの殿舎が立ち並んでいた。現在は1棟も残されていない。近くでの参観はできない。 蘇鉄山を経て北池に戻り、「又新亭」舟場、茶室「又新亭」の中門、御腰掛、露地の春日燈籠、生込燈籠、「又新亭」など左手に見て御庭口に戻る。 ◆土御門第 現在の清和院御門の南から、仙洞御所北半の北池付近に土御門第の池があったという。邸宅は、右大臣・源重信から、平安時代中期、991年以前に藤原道長に引き継がれた。996年以降に南北二町に拡張されている。 ◆京都新城 仙洞御所、大宮御所の地は、かつて聚楽第の後身として豊臣家の本邸、京都新城が置かれた。豊臣秀吉の正室・高台院(北政所、1547?-1624)が入り、居住していた。阿古瀬淵はこの時の、豊臣家邸宅庭園の遺構ともいう。 ◆有人気球 近代、1877年12月6日に、島津製作所創業者・初代・島津源蔵(1839-1894)は、仙洞御所の広場で日本初の水素ガスによる有人軽気球を揚げている。 京都府が依頼し、理化教育への人々の関心を高めるのが目的だった。源蔵は1枚の絵を頼りに独学で開発した。伏見の酒蔵から巨大な仕込み樽11個を購入し水素を製造した。気球は地上36mまで飛揚した。 ◆文学 近代、1895年、京都では悪疫流行のため奠都千百年祭は秋10月15日に延期になった。10月24日-25日には大名行列(時代祭)が催されている。10月23日に、英文学者・小説家・小泉八雲(ラフカディオ・ハーン、1850-1904)は、神戸から京都に朝の一番列車で到着した。23日、八雲は祭典に伴い無料公開されていた仙洞御所の庭園を訪れている。 八雲は、庭園の第一印象を「イギリスあたりの古色蒼然たる大公園のおもかげ」と捉えた。庭園の奥深く進むにつれ「東洋的な印象」が色濃くなり、「林泉のもつ深い幽寂の美と、仏教的な妖しい魅力」に次第に魅了されていく。作庭後の庭園が「『自然』が驚異を完成して行くままにまかせられた」ことに気付く。庭園の妙趣について、外界から遮断されたまま「宛然、一廊の原生林をなしている点」と驚嘆する。また、一時滞在した「西インドのアンチルズ群島あたりの熱帯風景をほうふつとさせているところもある」とも記した。 庭園内の小鳥の夥しいさえずりについて「むかしからこの僧院の楽園に住んでいる野鳥や動物たちが、人間から何の危害も脅威も受けたためしはないといって、入園者に感謝のこころを披瀝している声だ」と感じ入る。(『仏の畠の落穂』、1897) ◆野生生物 仙洞御所には、コウライイチイゴケ(蘚類、絶滅危惧種)、ヤワラゼニゴケ(苔類、要注目種)がある。2015年現在。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 『京都御所 大宮・仙洞御所』、『京都御所・仙洞御所』、『京都の御所と離宮 ② 仙洞御所と修学院離宮』、『秘蔵写真 京の御所と離宮』、『ポケットガイド 2 仙洞御所』、『紫式部と平安の都』、パンフレット『仙洞御所』、『京都で建築に出会う』、『月と日本建築』、『京都御所 離宮の流れ』、『京都御所 仙洞御所』、『京都秘蔵の庭』 、『京都の歴史災害』、『京都の災害をめぐる』、『仏の畠の落穂』、ウェブサイト「富山大学ヘルン文庫年表」、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|