|

|

|

| 観音寺 (東向観音寺) (京都市上京区) Kannon-ji Temple |

|

| 観音寺 (東向観音寺) | 観音寺 (東向観音寺 |

|

|

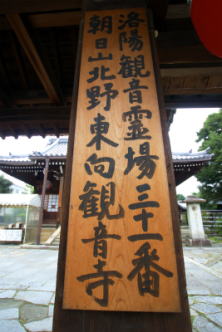

三門    「天満宮御本地仏 十一面観世音菩薩」の石標  「洛陽第三十壱番」の石標  「役行者 神変大菩薩」の石標   礼堂  延命地蔵尊  白衣観世音(子授観音、世継観音)  白衣観世音  行者堂  岩雲弁財天  「伴氏廟」の石標  五輪の塔(忌明の塔)  土蜘蛛の塚  土蜘蛛灯籠、土蜘蛛塚より発掘された。  宝篋印塔  【参照】「祈所松梅院 谷将聖翁硯銘」の碑 |

北野天満宮境内、二の鳥居の西にある観音寺(かんのん-じ)は、「東向観音(ひがしむき-かんのん)」、「東向観音寺」とも呼ばれる。「東向きの観音さん」と親しまれている。堂舎が東を向くことから称された。山号は朝日山という。 この地で、菅原道真が幼い頃に勉学に励んだという。かつて、神仏習合時代の北野天満宮の神宮寺だった。 真言宗泉涌寺(せんにゅうじ)派、準別格本山。本尊は菅原道真の自作、念持仏という十一面観音菩薩(東向観音)。 洛陽三十三所観音巡礼第31番札所(十一面観音菩薩)。 開運、災難厄介、除病、白衣観音は子授け、世継、安産、愛児健祥、子育てなどの篤い信仰がある。 ◆歴史年表 創建、変遷の詳細は不明。 年代不明、山本左大臣が願主になり建立したという。また、「観音寺」と呼ばれ、東西両向の堂があった。その後、早くに西向堂が廃される。東向堂は残り、本尊を「東向観音」と呼んだ。また、「朝日観音」とも呼ばれる。北野天満宮の神宮寺だったともいう。(寺伝、『雍州府志』) 平安時代初期、806年、第50代・桓武天皇の勅願により、大納言・藤原小黒麿(藤原家の祖・藤原不比等の孫)らが皇城鎮護のために建立し、当初は「朝日寺」といわれたという。 947年、朝日寺の僧・最鎮(最珍)らが北野天満宮を建立する。 天暦年間(947-957)、最珍(さいちん)が太宰府より道真の霊を遷し、祀ったという。 961年、菅原道真が、幼少期に勉学に励んだという筑紫・観世音寺より、道真自作という十一面観音菩薩を請来し安置した。 鎌倉時代、1311年、無人如導宗師(むにん-にょどう-すうすう)により中興される。(『雍州府志』)。真言宗泉涌寺の律院になり、筑紫・観世音寺とともに「観世音寺」「観音寺」と改称された。本尊は天神本地仏として信仰を集める。北野天満宮の神宮寺、奥之院になる。 鎌倉時代、第95代・花園天皇(在位1308-1318)、第96代・後醍醐天皇(在位1318-1339)の信仰を得た。 南北朝時代、北朝初代・光厳天皇(在位1331-1333)、北朝第2代・光明天皇(在位1336-1348)の信仰を得る。 室町時代、初代征夷大将軍・足利尊氏(在職1338-1358)の信仰を得る。本尊は、天神の化身とされ、「天満宮御本地仏」「北野神宮寺」ともいわれた。東向の堂と、一夜松の観世音菩薩が安置されていた西向の堂、東向観音堂などが建立された。 応仁・文明の乱(1467-1477)により焼失している。 その後、東向観音堂のみが再建される。本堂が東を向くことから「東向観音」と称された。 1550年、五輪石塔に、足利義晴の四十九日の仏事に、代官として高師宣が参詣した。(『万松院殿穴太記』) 1596年、本堂が再興される。 江戸時代、神宮寺を離れた。 1607年、豊臣秀頼による北野天満宮再建に際して、現在の本堂が建立された。(『坊目誌』) 1656年まで、御土居掘の一部は幕府により同寺に預けられていた。 1694年、礼堂と造合(つくりあい)が増築される。 一条家の祈願所になり、「天満宮之奥之院」とも称された。藤原氏北家摂関家九条流の一条家出身で明治天皇皇后・昭憲皇太后(1849-1914)が一時当寺で勉学したという。 近代、1868年以降、神仏分離令後の廃仏毀釈により、北野天満宮の仏教建物の多くは破却される。東向観音だけは残された。その後、北野天満宮より独立する。 1871年、北野天満宮三の鳥居付近より石造五輪塔が本堂に遷される。 1901年、五輪石塔が現在地に遷された。 1924年、旧地の土地整理に伴い、蜘蛛塚が境内に遷されたという。 2005年、「平成洛陽三十三所観音」が復興された。 ◆藤原 小黒麿 奈良時代後期-平安時代前期の官人・藤原 小黒麿(ふじわら-の-おぐろまろ、733-794)。男性。藤原家の祖・藤原不比等の孫。藤原北家嫡流。大納言。781年、陸奥出羽・按察使(あぜち)として任じられるが実効なかった。794年、平安京遷都を和気清麿とともに主導した。同年、第50代・桓武天皇の命により左大臣・紀古佐美とともに猿田彦神社を創建したという。東一色大谷神社(小黒宮、三重県員弁郡)に伝承あり、小黒麿は蝦夷征討の際に当社に参詣し、この地で病死したという。62歳。 ◆最鎮 平安時代中期の僧・最鎮(さいちん、?-?)。詳細不明。最珍。940年、菅原道真の乳母だったという多治比文子(たじひ-の-あやこ)が、西ノ京に道真追悼の堂宇を建立し、その開祖になる。947年、北野に遷座、文子は、朝日寺僧・最鎮らと共に霊祠を造営している。 ◆菅原道真の母 平安時代前期の菅原道真の母(? -872)。詳細不明。女性。伴氏(ともうじ)の出身。845年、道真を出産した。道真には2人の兄がいたという。道真元服の際に母が贈ったという歌「ひさかたの月の桂も祈るばかり家の風をも吹かせてしがな」がある。仏教を篤く信仰した。北野天満宮境内の伴氏社は、道真の母を祀る。北野天満宮隣の東向観音寺には伴氏廟が立つ。 ◆無人 如導 鎌倉時代後期の僧・無人 如導(むにん-にょどう、?-?)。詳細不明。男性。北野社への千日参籠を契機に出家した。泉涌寺などで活動し、律・浄土教学も学ぶ。1308年/1293年、一条安居院(上京区青木町)に移転させ悲田院を再興する。1311年、北野観音寺、1326年、法音院を創建する。9寺を建立した。1356年、第92代・伏見天皇皇女・進子内親王を落飾させた。観音寺(上京区)で亡くなった。 ◆金売 吉次 平安時代後期の伝説的な商人・金売 吉次(かねうり-きちじ、?-?)。詳細不明。男性。別名は金売橘次、吉次信高、金売人五条の橘次末春(きつじ-すえはる)、堀弥太郎(やたろう)など。父・藤太、母・京の公卿の娘ともいう。京都三条の金商人で、陸奥国の砂金を京都で売り、長者になったという。炭焼き長者、金山師・鍛冶・鋳物師の金屋(かなや)ともいう。鞍馬寺参詣の際に牛若丸(源義経)に請われ、牛若丸を奥州平泉・藤原秀衡(ひでひら)のもとへ送ったとされる。(『義経記』) 源氏興隆の援助者という。『源平盛衰記』、『平治物語』、浄瑠璃「孕常盤(はらみときわ)」などにも登場する。中尊寺付近の長者ヶ原は金売の屋敷跡ともいう。 観音寺(上京区)に五輪塔が立つ。 ◆仏像・木像 ◈秘仏の「十一面観音菩薩」は、筑紫・観世音寺より遷されたという。梅と台座部分は松を材にする。このため「二木観音」とも呼ばれている。菅原道真の25年に一度の御年祭にのみ開帳される。近年では2002年に開帳された。御前立が置かれている。 ◈本堂に「大聖歓喜天」、「束帯天神」、「無人如導宗師像」、「賓頭盧尊者(びんずるそんじゃ)」などが安置されている。 ◈礼堂に、平安時代の「不動明王像」、「吉祥天像」、「弘法大師空海像」、「地蔵菩薩像」、「愛染明王像」、「毘沙門天像」、「妙見菩薩像」、「韋駄天像」、「伽藍神像」などが安置されている。 ◆白衣観音 ◈白衣観音堂の本尊「高王白衣観世音菩薩」は、「白衣観世音(子授観音、世継観音)」とも呼ばれる。子どもを抱く。 中国・漢の高王が祈願して子を授かったとされる。江戸時代、1655年に明の陳元贇(ちんげんびん)禅師が寄進した。世継子授、安産、子育てなどの篤い信仰がある。世継人形、お守りが授与され、お礼参りで納める。 ◈「西国三十三所観音霊場観音像」33体は、江戸時代前期、元禄年間(1688-1704)に、五摂家・一條家大政所殿により寄進された。 ◈「御厨子」は、江戸時代、3代将軍・徳川家光の長女・千代姫(霊仙院、1637-1699)により寄進された。 ◆建築 三門、礼堂、本堂、白衣観音堂、行者堂、延命地蔵尊、岩雲弁財天などが建つ。 ◈「本堂」(京都市指定文化財)は、江戸時代前期、1607年、豊臣秀頼(1593-1615)の北野天満宮再建の際に、普請奉行・片桐且元(1556-1615)により建立された。本堂と手前の礼堂を継ぐ。東を向いているため東向観音と呼ばれた。3間3間、一重、入母屋造、本瓦葺。 ◈「礼堂」は、江戸時代前期、1694年に増築されている。造合(つくりあい)も増築されている。3間3間、一重、入母屋造、本瓦葺。 ◈「白衣観音堂」は、江戸時代前期、1694年に、18世・信啓和上により建立された。 ◈かつて、西向きの堂「西向堂」もあったという。 ◆文化財 ◈紙本墨書「北野御託宣幷記文縁起」1帖は、室町時代、14-15世紀作の写本になる。北野社創建に関わる託宣を集成しており、平安時代中期、955年、984年、992年、993年の託宣、大宰府解申上奇異事、平安時代前期、860年の朝日寺僧侶・最鎮の記文などからなる。縦25×横16㎝。 ◈紙本墨書「北野御託宣幷記文縁起」1帖は、江戸時代後期、1812年作になる。筆・菅原為徳による。上林苑観世音寺(東向観音寺)に伝わる古書を東向観音寺の僧・鎧(泉涌寺長老)の懇望により書写した。縦25×横16㎝。 ◈絹本著色「束帯天神像」1幅は、室町時代、15世紀作になる。束帯姿で向かって右向きに高麗縁畳に坐し、忿怒する菅原道真の姿を描いている。像上の梵字「キャ」は、本地垂迹思想による天神の本地が十一面観音であることを示している。ただ、梵字部分は後の改変の可能性がある。縦89.5×横37.7㎝。 ◈絹本著色「束帯天神像」1幅は、江戸時代、17世紀作になる。上記の天神像を狩野永納(1631-1697)が模写している。縦95×横40㎝。 ◈紺紙金銀泥「妙法蓮華経観世音菩薩普門品」1帖は、江戸時代中期、1711年作になる。折本装の経典になる。京都の義密という人が観音経33巻を書写し、洛陽三十三所観音札所に1巻ずつ奉納の願を立てた。果たさず没したため、後にその子・常祐が遺志を継ぎ奉納したという。縦29.2×横9.4㎝。 ◈紙本著色「無人如導像」は、安土・桃山時代-江戸時代、16-17世紀作であり、転写本になる。原本は13世紀頃とみられる。上部に建仁寺妙是院の此山妙在(1296-1377)による讃がある。無人如導の肖像は稀少とされている。縦107×横53.5㎝。 ◆土蜘蛛 境内に「土蜘蛛(つちぐも)塚」があり、石灯籠の残決した火袋が祀られている。「蜘蛛塚」ともいう。 土蜘蛛とは、奈良時代以前に大和政権(大和朝廷)に抗した「まつろはぬ民」とされる。(『古事記』『日本書紀』)。また、穴居した土豪への蔑称であり、背が低く、手足が長く、洞穴で生活していたといわれる。先住民族の縄文人ともいう。『平家物語』『太平記』の剣巻では「山蜘蛛」、その後、能では「土蜘蛛」として題材になった。 土蜘蛛の伝承が残る。平安時代、武将・源頼光(948-1021)は病にかかり高熱に苦しむ。夢枕に背丈が7尺(2.1m)もある僧が現れた。僧は蜘蛛のように地を這い、口から糸を吐き頼光を襲う。頼光は名剣「膝丸(蜘蛛切り)」で立ち向かうと僧は逃げた。駆け付けた四天王(渡辺綱、卜部季武、碓井貞光、坂田金時)らが僧の残した血痕を追うと、古い塚に辿り着いた。 「北野のうしろ」、また、清和院前の大石(2m)の下に穴があり、その巣より身の丈4尺(1.2m)の大蜘蛛が這い出してきた。蜘蛛は葛城山の年を経た土蜘蛛の精魂と名乗り、鬼神と化した。鬼神は千筋の糸を投げかけ荒れた。5人の武将は蜘蛛を切り刻み、鉄串に串刺しにして成敗する。その後、頼光の病は平癒したという。(『平家物語』「剣の巻」) 近代、1898年に「土蜘蛛の塚」(七本松通一条西入ル清和院西門前)が発掘された。石仏、墓標、石塔、破損した石灯籠などが出土した。(『坊目誌』)。塚は、江戸時代の『拾遺都名所図会』(1787)にも記されている。その後、ある人が火袋(石灯籠の笠と受け石の灯の入る部分)を家に持ち帰り庭に置いた。その後、家が潰れた。後に、火袋は今小路相合図上ルに移された。ここでも石に触ると腹痛になる。石には祟りがあるとされた。近代、明治期(1868-1912)末以降、火袋は当寺に奉納されたという。現在も「火袋(土蜘蛛灯籠)」が置かれている。六角形をしている。高さ50cm。 また、1924年4月、旧地の土地整理に伴い蜘蛛塚は、境内に移されたという。 なお、「北野のうしろ」にあたるという上品蓮台寺(北区)には、源頼光の朝臣塚がある。土蜘蛛の巣跡ともいう。 ◆五輪の塔 境内にある五輪石塔「忌明塔(きあけのとう/いみあけのとう)」は、鎌倉時代の作という。「伴氏廟(ともうじびょう)」とも呼ばれている。 かつて北野天満宮の参道、三の鳥居付近の伴氏(ともうじ)社内にあり、近代、1871年に本堂に遷される。1901年、五輪石塔は現在地に遷された。塔中より金銅仏が発見されている。なお、北野天満宮の跡地には伴氏神社が建てられた。 石塔は、写経を納める如法塔だったともいう。また、菅原道真の母方・伴氏の墓(廟)ともいう。山名氏清、菅原道真の父・是善卿、その母、三善清行、仏工・稽文会、稽主勲父子の墓ともいう。 室町時代、両親を亡くした者は、49日の喪の後、忌明けにこの忌明塔に詣でていた。江戸時代にも、49日の忌明、50日目に参拝する慣わしがあった。かつては、僧が経をあげたという。 五輪塔は、 高さ4.5m、花崗岩製。 ◆岩雲弁財天 鎮守社の「岩雲(いわくも)弁財天」は、豊臣秀頼(1593-1615)による本堂の再建に際して鎮守社として寄進された。 柴燈大護摩供(12月1日)で開帳される、商売繁昌、財運招福、交通安全などの御利益がある。 ◆墓 金売吉次の墓という五輪石塔3基が土蜘蛛塚の背後にある。 北野天満宮境内の東、馬喰寺にあった高林寺が、近代、1872年に廃寺になる。跡地は畑地になる。その高林寺畑に墓があり、東の人家に遷した。その後、当寺に遷されたという。(『坊目誌』) ◆御土居 安土・桃山時代、1591年に豊臣秀吉は、付近に御土居を築造させた。 江戸時代前期、1656年まで、御土居掘の一部は幕府直轄として観音寺に預けられていた。土塁に植えられていた竹の伐採、垣結などは門前町に命じられていた。1660年には大風により土塁に倒木があり、土居奉行が立ち会い処理した。 ◆松梅院 観音寺の境外近くに「祈所松梅院 谷将聖翁硯銘」の碑が立つ。 神仏習合時代の北野天満宮の本殿背後には、舎利門があった。南北朝以来、舎利塔が置かれていた。社家(社僧・神官)の松梅院が管理し、毎月、舎利講が催されていたという。 ◆年間行事 柴燈大護摩供(岩雲弁財天の開帳)(12月1日)。 *年間行事(拝観)などは、中止・日時・内容変更の場合があります。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 『京都・山城寺院神社大事典』、『雍州府志』、『昭和京都名所図会 5 洛中』、『京都歴史案内』、『京都大事典』、『京都隠れた史跡100選』、『京に燃えたおんな』、『京都まちかど遺産めぐり』、『秘密の京都』、『御土居堀ものがたり』、『京都を歩こう 洛陽三十三所観音巡礼』、『京都御朱印を求めて歩く札所めぐりガイド』、『京都ご利益徹底ガイド』 、『京都観音めぐり洛陽三十三所の寺宝』、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|

| |

|