|

|

|

| 上品蓮台寺 (京都市北区) Jobonrendai-ji Temple |

|

| 上品蓮台寺 | 上品蓮台寺 |

|

|

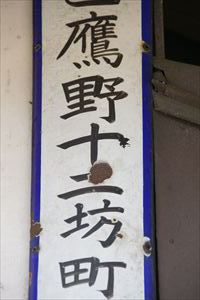

仏師・定朝の墓  源賴光朝臣(あそん)塚  阿刀(あとし)氏塔  宝篋印塔   鷹野十二坊町の地名 |

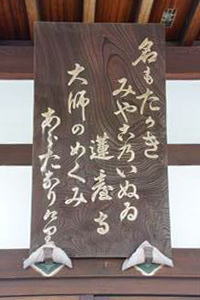

平安時代以来、蓮台野(れんだいの)は葬送地として知られた。この地にある上品蓮台寺 (じょうぼん-れんだい-じ)は、「九品三昧(くぼんさんまい)院」、「十二坊」とも呼ばれた。山号は蓮華金宝山という。 真言宗智山派。本尊は延命地蔵菩薩像。 洛陽四十八願所地蔵めぐり(京都四十八願寺)の第17番札所、札所本尊は天神同体地蔵。 ◆歴史年表 創建の詳細、変遷は不明。 飛鳥時代、開基の厩戸王(うまやどのおう、聖徳太子、574-622)が、母・間人(はしひと)皇后の菩提寺として建立したともいう。当初は「香隆寺(こうりゅうじ)」と称したという。(寺伝) 平安時代、960年、宇多法皇(第59代)の勅願により、東寺長者・寛空(かんくう)が再建した。北山に一堂を建て、上品蓮台寺と寺名を改めたという。寛空は亡き両親のために供養を行う。(寺伝、『本朝文書』中「蓮台寺供養願文」)。また、同年、「権僧正観空、供養北山蓮台寺」とある。(『日本紀略』) また、971年、寛空は蓮台寺の整備を行う。第62代・村上天皇の御願による香隆寺(こうりゅうじ)になる。広大な寺域を有した大寺院だったという。 寛朝(916-998)が入寺し、香華寺になる。 987年、奝然(ちょうねん)は、宋より持ち帰った摺本一切経論、白檀釈迦像(後の清凉寺本尊)を一時、当寺に安置する。(『扶桑略記』)。藤原実資が『小右記』に著す。 中世(鎌倉時代-室町時代)、栄える。中世以降は、火葬場の「五三昧所(三条河原[中京区西大路三条] 、四塚[南区] 、千本・蓮台野中京区西大路三条[北区] 、延年寺[東山区] 、中山[左京区吉田] )」の一つとされていた。(『奇異雑談集』) 室町時代、応仁・文明の乱(1467-1477)により焼失する。 安土・桃山時代、文禄年間(1592-1596)、紀州・根来寺の性盛(しょうせい)により復興された。当寺と12子院が千本通東西に建立され、「十二坊」「千本十二坊」とも呼ばれた。豊臣秀吉の援助を得る。以後、智山派に属した。 江戸時代、寛文年間(1661-1673)、天神同体地蔵は、第112代・霊元天皇の命により、僧・宝山が洛外・六地蔵以外の48か寺の地蔵尊を選んだ洛陽四十八願所の霊場のひとつになる。 近代、上知により寺領を失い、子院も3院に減じる。衰微した。 ◆寛空 平安時代前期-中期の真言宗の僧・寛空(かんくう/かんぐう、884-972)。男性。観空。俗姓は文室(ふんや)、蓮台寺僧正・香隆寺僧正とも称された。京都/河内国(大阪府)の生まれ。兄・寛静(かんじょう)。宇多法皇(第59代)の侍童の後、918年、出家して法皇、真言宗の神日から法を継ぐ。945年、権律師、東寺長者、金剛峯寺座主、仁和寺別当、同寺法務を歴任した。960年、上品蓮台寺を建立した。964年、僧正になる。生涯に孔雀経法を8回修し、霊験で知られた。著『七支念誦次第(しちしねんじゅしだい)』など。89歳。 ◆奝然 平安時代中期-後期の僧・奝然(ちょうねん、938-1016)。男性。法済大師。秦氏で京都の生まれ。奈良・東大寺、近江国・石山寺の元杲に学ぶ。959年、東大寺で受戒する。983年、宋に渡り、天台山、五台山清凉寺などを訪れた。寺を愛宕山に遷すことを決意する。太宗に謁見し、大師号を贈られた。三国伝来という栴檀釈迦瑞像摸像、新印大蔵経などを携え、986年、帰国した。987年、法橋に任じられる。989年から3年間、東大寺別当に就く。清凉寺建立には反対があり、果たせずに亡くなる。79歳。 ◆寛朝 平安時代中期の真言宗の僧・寛朝(かんちょう、916-998)。男性。遍照寺、遍照寺僧正、広沢御坊(ひろさわ-ごぼう)。父・敦実親王(第59代・宇多天皇の子)。祖父・寛平法皇(宇多法皇)の下で11歳で出家得度し、寛空から両部灌頂を受けた。939年、第61代・朱雀天皇の勅命により、平将門の乱平定の祈祷により乱を治めたという。940年、東国鎮護のために成田山新勝山を開山した。948年、寛空に伝法灌頂を受ける。967年、仁和寺別当になり、981年、東寺長者に就任した。宮中での第64代・円融天皇の病気平癒祈祷の際に、壇法を修し眼前に不動明王が顕れたちどころに治癒したという。円融天皇は帰依する。985年/986年、東寺真言宗初の大僧正になる。987年、第66代・一条天皇の勅により、六大寺の僧を東大寺大仏殿に集め降雨を祈願すると、翌日夕刻、大仏殿に遠雷轟き大雨になったという。989年、広沢池畔、遍照山山麓の山荘を改め、遍照寺を建立した。83歳。 事相(じそう、密教修法)、教相(密教理論)に優れ、真言宗古義派の根本二流の一つ「広沢流」の始祖になり、遍照寺はその本源地になった。広沢流は後に6流に分かれる。仁和寺、西寺、東寺長者、東大寺別当などを兼任した。第61代・朱雀天皇などの歴代天皇の戒師、潅頂の阿闍梨も務める。一律上人より声明を学び、密教声明を整え『理趣経(りしゅきょう)』を作曲し、東密声明道の中興と称された。弟子に深覚、雅慶などがいる。 ◆玉依 奈良時代-平安時代前期の玉依(?-?)。女性。阿古屋御前、あこう御前、玉依御前とも呼ぶ。讃岐国(香川県)の渡来系氏族。父・阿刀宿禰真足、佐伯直田公の妻。空海の母。貧窮した人々を助けたという。女人禁制の高野山山麓の慈尊院に住み、没後は廟所にしたという。 ◆性盛 室町時代後期-江戸時代前期の真言宗の僧・性盛(しょうせい、1537-1609)。男性。尾張(愛知県)の生まれ。信濃・万徳寺で灌頂を受け、紀伊・根来寺の玄誉に師事、東大寺、興福寺、園城寺で学び、京都の清閑寺、蓮台寺を復興した。1604年、徳川家康の命により長谷寺2世になった。73歳。 ◆後藤 祐乗 室町時代中期-後期の金工家・後藤 祐乗(ごとう-ゆうじょう、1440-1512)。男性。美濃国(岐阜県)の生まれ。父・後藤基綱。将軍・足利義政側近の軍士として仕え、辞して装剣金工に転じる。足利家より近江国坂本本郷内に300町を支給され、第102代・後花園天皇の時、法印の勅許を受けた。作品に自署有銘のものはない。装剣金工・後藤四郎兵衛家の祖。蓮台寺に葬られたという。73歳。 ◆仏像・仏画 ◈ 紙本著色「六地蔵像」(重文)、紙本著色「文殊菩薩像」(重文)。 ◈ 「釈迦如来立像(嵯峨の釈迦、生身如来)」は、平安時代中期、東大寺の僧・奝然(ちょうねん、938-1016)が、宋から持ち帰った。平安時代中期、987年、上品蓮台寺に一時安置されている。奝然没後、清凉寺の建立にともない遷された。 ◆文化財 ◈ 第62代・村上天皇の勅額。 ◈ 紙本著色「絵因果経(えいんがきょう)」巻2(国宝)は、正式には「過去現在因果経(かこげんざい いんがきょう)」という。奈良時代作で、醍醐・報恩院の巻に並び京都最古の絵巻物とされている。下半分に経文が楷書で書き写され、上半分に絵を描く。釈尊の前世修行物語から悟りまでを表している。上品蓮台寺の絵巻は、巻2前半部分にあたり、釈尊の白浄王太子時代の10歳頃を描く。的を矢で射る抜くらべ、釈迦が4つある城門の南門から出て病人を見る場面、力くらべの相撲場面、田を耕しす様などが描かれている。奈良時代の絵画の数少ない例であり、保存状態がよい。8世紀の中国・朝鮮半島でも類例はほとんどないという。平安時代以降の先駆になった。京都国立博物館保管。 ◈ 鎌倉時代の絹本著色「文殊菩薩画像」(重文)は、大阪市立美術館保管。 ◈ 鎌倉時代の絹本著色「六地蔵像」(重文)(100×40㎝)は、飛雲に乗った六地蔵が六道各道に向かう様を描く。京都国立博物館保管。 ◆阿刀氏塔 「阿刀(あとし)氏塔」は、本堂北にある。空海(774-835)の母の墓という。石塔の前で、病人が身に触れた衣服を祈祷して焼き、その灰を飲むと病が全快したという。肺病平癒祈願信仰もあった。阿刀氏は、平安時代前期の学者・阿刀大足(あと-の-おおたり)の姉妹という。 鎌倉時代の五輪石塔、高さは約2.5m。 ◆蜘蛛塚 境内北の椋木の大木根元に「源頼光朝臣塚(蜘蛛塚)」の石碑がある。塚は、近代、1868年まで塔頭・宝泉院の背後(千本鞍馬口西入北側、紫野郷之上町)にあった。昭和期(1926-1989)初め、1932年頃に現在地に移されたともいう。 伝承がある。平安時代、武将・源頼光(948-1021)は、病にかかり高熱に苦しむ。夢枕に背丈が7尺(2.1m)もある僧が現れた。僧は蜘蛛のように地を這い、口から糸を吐き頼光を襲う。頼光が、名剣・膝丸(蜘蛛切り)で立ち向かうと僧は逃げた。駆け付けた四天王(渡辺綱、卜部季武、碓井貞光、坂田金時)らは、僧の残した血痕を追う。やがて古い塚に辿り着いた。 清和院前の大石(2m)の下に穴があり、身の丈4尺(1.2m)の大蜘蛛が這い出してきた。蜘蛛は5人の武将により切り刻まれ、鉄串に串刺しにされる。その後、頼光の病は平癒したという。(『平家物語』「剣の巻」) 四天王が辿った血痕は、「北野のうしろ」で途切れ、ここに土蜘蛛の巣跡という塚があったという。それは、上品蓮台寺の境内だったという。また、この地で退治された土蜘蛛が埋められた「蜘蛛塚」ともいう。 室町時代の『土蜘蛛草子絵巻』では、頼光と綱は、蓮台野で髑髏が空中を飛ぶのを見た。その後を追い、神楽岡(左京区)で土蜘蛛は退治される。 ◆蓮台野 平安時代以来、蓮台野(れんだいの)は葬送地として知られた。「蓮台」とは「蓮華の台」であり、「極楽往生する人の乗る台(葬送地)」を意味した。 「五三昧」の一つといわれる。三昧とは火屋、火葬場のことを意味し、周辺には墓地なども散在した。船岡山西麓から紙屋川付近をいう。 逸話がある。比叡山の僧が、夜になると僧坊を抜け出して山を下りていく。怪しんだ者があり、僧の跡をつけると蓮台野に向かった。葬送地には、累々と遺骸が横たわっていた。僧は、遺体が腐敗し、白骨と化した様を見ては落涙していたという。(『閑居友』) ◆子院 かつての「十二坊」はなく、現在は真言院、宝泉院、大慈院の3院が残る。 ◆香隆寺 上品蓮台寺は、かつて香隆寺(こうりゅうじ、高隆寺)とも呼ばれたという。寺は、平野神社(北区)の西付近、佐比大路(現・春日通)末にあったともいう。 平安時代前期に空海の弟子・教日律師が創建した真言宗の寺院だった。平安時代中期、天暦年間(947-957)に、寛空が再興する。宇多上皇(第59代)の勅願所になる。寛空は香隆寺に隣接した上品蓮台寺も兼帯した。鎌倉時代中期、1238年に香隆寺は焼失し、その後は蓮台寺跡に移転した。公家の子弟が住持になる。南北朝時代の頃に記録が途絶える。室町時代後期、応仁・文明の乱(1467-1477)により灰塵に帰したという。また、中世に荒廃し、上品蓮台寺に併合になったという。 平安時代後期の第73代・堀河天皇(1079-1107)は、香隆寺付近で火葬され、火葬塚(北区)がある。平安時代後期の第78代・二条天皇(1143-1165)は、香隆寺の艮(東北)の野で火葬され、香隆寺陵(北区)に葬られた。 ◆花暦 サクラの名所としても知られている。染井吉野、枝垂桜、山桜などが植えられている。 紫陽花、芙蓉、百日紅、蓮、秋明菊なども見られる。 ◆墓 ◈平安時代後期の仏師・定朝(じょうちょう)の墓といわれる石塔(2m)が立つ。当寺の南にあった子院・照明院より遷されたという。題目笠塔婆に「日本仏師開山常朝法印康□」と刻まれている。 ◈平安時代、酒呑童子退治で知られる源頼光の墓と伝えられる「源頼光朝臣塚」がある。 ◈鎌倉時代の空海の母の塔という阿刀氏塔が立つ。 ◈塔頭・普門院墓地に江戸時代中期の国学者・富士谷成章(1738-1779)、室町時代中期-後期の金工・後藤祐乗(1440-1512)、江戸時代前期の医師・後藤艮山(養庵、1659-1733)の墓などがある。 また、頼光にこの地で退治されたという土蜘蛛が埋められた「蜘蛛塚」もある。 ◈塔頭・宝泉院墓地に、女科医・北小路家(9代・貞種-19代・貞方)の墓碑がある。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 『京都・山城寺院神社大事典』、『京都古社寺辞典』、『京都府の歴史散歩 上』、『古都歩きの愉しみ』、『昭和京都名所図会 5 洛中』 、『昭和京都名所図会 4 洛西』、『昭和京都名所図会 1 洛東 上』、『京都大事典』、『平安京探索』、『旧版 京のお地蔵さん』、『日本の美をめぐる 48 地蔵草紙と飢餓草紙』、『日本美術全集 7 浄土教の美術』、『史跡探訪 京の七口』、『京都まちかど遺産めぐり』、『京都の寺社505を歩く 下』、『京都の地名検証』、ウェブサイト「京都国立博物館」、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|

| |

|