|

|

||

| 高瀬川・一之船入跡 (京都市中京区) Takase-gawa River |

||

| 高瀬川 | 高瀬川 | |

高瀬川、高瀬舟      三条小橋 高瀬川、 OpenStreetMap Japan

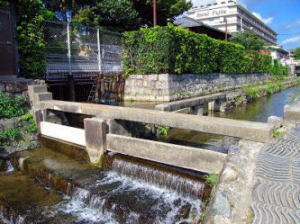

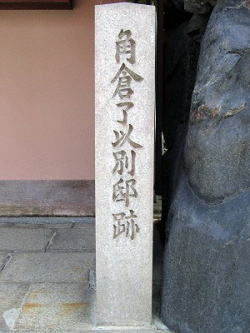

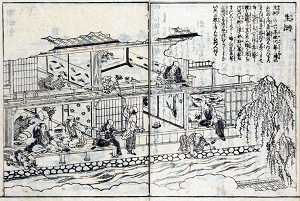

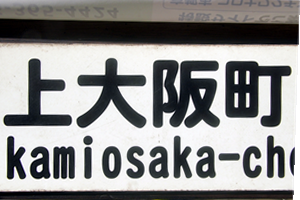

復元された高瀬舟には、酒樽、米俵、炭俵などが積まれている。    高瀬川沿いの旧立誠小学校にある「角倉了以翁顕彰碑」  【参照】角倉了以、亀山公園銅像  高瀬川、説明板より  高瀬川にかかる押小路橋、1940年架設 高瀬川にかかる押小路橋、1940年架設 高瀬川沿、かつてこの辺りには、北條別邸・逍遙亭があった。  高瀬川夏祭りの灯ろう流し(8月下旬)  高瀬川舟祭り(9月下旬、一之船入付近)   「史蹟 高瀬川一之舩入」の碑  北側、日本銀行京都支店門近くにある「高瀬川開墾者 角倉氏邸址」の碑。この辺りには、長州、加州、対州、彦根屋敷、土佐屋敷などの藩邸が建ち並んでいた。    御池下ル  二条大橋西岸南の分流点、左が高瀬川、手前がみそそぎ川   高瀬川、水の堰止め石、御池通下ル 浅い高瀬川の水位調整のための堰で、板を差し入れる石が3個一列に並んでいる。  高瀬川、水の堰止め石、水量不足の場合には、ここに板をさして堰止めし、水深を上げて航行した。  「角倉了以の別邸」の碑、料亭「がんこ高瀬川二条苑」にある。  「山縣有朋第二無鄰菴跡」の石標、がんこ高瀬川二条苑  がんこ高瀬川二条苑にある「高瀬川源流庭苑」  高瀬川源流庭苑、高瀬川の源流部、奥がみそそぎ川。  「高瀬川源流庭苑」  【参照】江戸時代中期の『都名所図会』に描かれている生洲(ROIS-DS人文学オープンデータ共同利用センター)  高瀬川西、町屋の家並  高瀬川西、廣誠院  南側、高瀬川沿い(川向)にある「佐久間象山、大村益次郎遭難の地」の碑、いずれも花崗岩。川の周辺には、幕末の様々な事件の史蹟、石標など数多い。  高瀬川近くにある坂本龍馬ゆかりの「酢屋」  島津製作所創業之地  島津創業記念資料館  高瀬川沿いに建つ、気鋭の建築家・安藤忠雄設計によるタイムズビル  【参照】「上大阪町」の地名  【参照】「材木町」の町名  【参照】「上樵木町」の町名  【参照】「船頭町」の地名 |

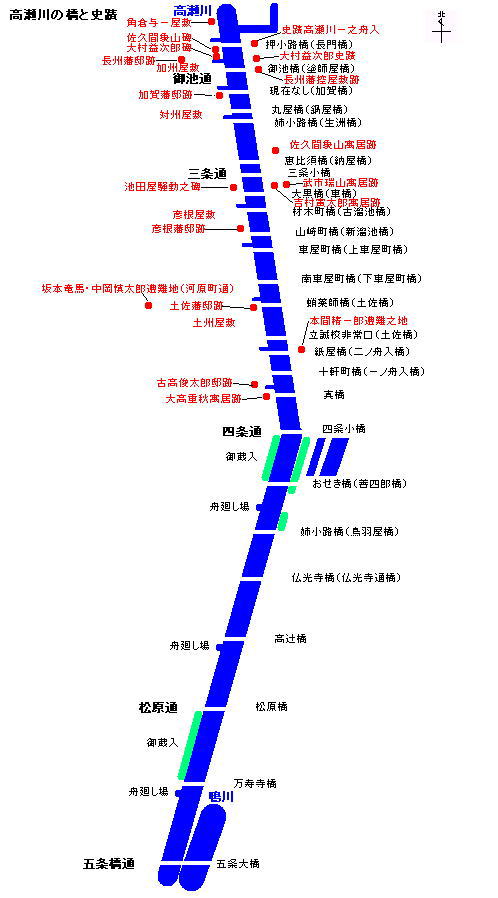

鴨川の分流である高瀬川(たかせ-がわ)は江戸時代、嵯峨の豪商・角倉了以と息子・素庵により開削された運河をいう。完成当初は「新川」「角倉川」とも呼ばれた。後に高瀬舟の運行により、高瀬川と呼ばれるようになる。 現在、「一之船入跡」は国史跡に指定されている。 ◆歴史年表 江戸時代、1611年、旧10月29日、これより先に角倉了以は、幕府に高瀬川開鑿を申請する。この日、子・与一(素庵)は駿河に向かい、徳川家康に工事の進捗を報告した。(『当代記』) 1611年-1614年頃、高瀬川は角倉了以、与一(素庵)により開削された。 近代、1920年、運河として利用されなくなる。 1910年、高瀬川は1mほど埋め立てられ木屋町が拡張された。 1917年、3月、市の二条船溜(二条木屋町下ル)埋立計画に対し、高瀬川保存同盟会が結成され反対運動が起きた。(「京都日出新聞」) 1919年、高瀬川暗渠計画では、高瀬川保存会(のちの高瀬川保勝会)などによる激しい反対の声が上がった。路面電車の木屋町線を拡幅する工事は、河原町通に変更された。 1920年、6月、高瀬川舟運が廃止になる。(「京都日出新聞」) 1934年、高瀬川一之船入は国史跡に指定された。 1935年、昭和10年鴨川大洪水後、高瀬川が鴨川に流入する地点は十条通付近へ移された。 ◆角倉 了以 室町時代後期-江戸時代前期の海外貿易家・豪商・土木事業家・角倉 了以(すみのくら-りょうい、1554-1614)。男性。与七、諱は光好、法号は了以。京都嵯峨生まれ。父・土豪(高利貸)・医者・吉田宗桂(そうけい)、母・中村氏の娘の長男。。父は勘合貿易により薬も扱った。了以は算数・地理を学び、角倉家5代として家業を引き継ぐ。1592年、豊臣秀吉から朱印状を与えられた。1604年以降、徳川氏から朱印状を与えられた。1603年-1613年、弟・宗恂、長男・与一(素庵)らの協力により、安南国(ベトナム)トンキン(東京)との御朱印船(角倉船、400人乗り、800t)貿易により富を得る。1606年、豊臣秀吉の命により、大堰川開削(丹波-山城)を行う。保津峡に船を渡し、亀岡と京都間の木材輸送を拓いた。安南貿易により得た火薬を工事に用いたという。通舟料を得て莫大な利益を得る。1608年、幕府の命により、富士川(駿河岩淵-甲府)疏通を完成させる。同年、天竜川(遠江掛塚-信濃諏訪)開疏は失敗した。1609年以降、貿易は子・与一に譲る。1610年、方広寺大仏殿造営の材木運搬のために、鴨川開削(水路化)を行う。1611年-1614年、高瀬川(京都二条-伏見)開削を行う。二尊院の道空に師事し仏道を極めた。晩年は、大悲閣(西京区)に隠棲し、開削川の通船の便益を念じたという。 薬物の輸入に尽力した。土木工事の技術に長けた。琵琶湖疏水(勢多-宇治)計画では、舟行、新田開発の腹案もあった。角倉家は河川通船支配権、倉庫料徴収での特許を得て有力材木商になる。京の三長者(ほかに、後藤四郎兵衛家、茶屋四郎次郎)の一人といわれた。61歳。墓は二尊院(右京区)にある。 豊臣秀頼による方広寺大仏殿再建の際には、一時期(1585、1610)、鴨川運河(疎通)を利用して三条橋付近まで用材を運ぶ。鴨川運河、高瀬川の工事経費(高瀬川は7万5千両)、舟はすべて角倉家により負担された。高瀬川では、船賃の半分が独占的に角倉家の利益として入り、短期で資金回収した。 ◆角倉 素庵 安土・桃山時代-江戸時代の豪商・文化人・角倉 素庵(すみのくら-そあん、1571-1632)。男性。名は光昌、玄之(はるゆき)、字は子元、通称は与一、別号に貞順・三素庵。父・角倉了以、母・吉田栄可の娘の長男。父の朱印船貿易、河川開発事業を継承した。1588年、藤原惺窩より儒学を学ぶ。後に林羅山を知り、二人を引き合わせる。本阿弥光悦より書を習う。後に「寛永の三筆」の一人とされた。1599年、『史記』の刊行以降、1601年頃まで、光悦の協力を得て嵯峨本を刊行する。1603年から、父・了以の安南国東京(インドシナ半島)との朱印船貿易に関わり、日本国回易大使司を称し、角倉船を海外派遣した。父の大堰川、富士川、天竜川の開削、鴨川水道、高瀬川の運河工事を補佐した。1606年-1609年、甲斐、伊豆鉱山の巡視、1614年-1615年、大坂の陣で船便による物資運搬に貢献した。1615年、幕府より高瀬船、淀川過書船支配を命じられ、山城の代官職に就く。1627年、隠棲した。61歳。 歌、茶の湯、書は角倉流(嵯峨流)を創始した。近世の能書家の五人の一人。 墓は化野念仏寺(右京区)、二尊院(右京区)にもある。 ◆毛利 重能 江戸時代初期の和算家・毛利 重能(もうり-しげよし、?-?)。詳細不明。男性。勘兵衛。摂津武庫郡の生まれ。池田輝政に仕えたという。また、豊臣氏に仕え、1615年、大坂城落城後に江戸で浪人したという。京都で家塾を開く。著した和算書『割算書」(1622)は、『算用記』を増補訂正した。主に算盤による割算が解説され、八算、見一、四十四割、四十三割、唐目十六割、体積、利息、細工作料、検地、普請割、登り坂、測量などが記された。著者が判明した和算書としては現存最古になる。重能はほかに3種の算術書を記したという。「算盤(そろばん)の始祖」と呼ばれている。 角倉了以は勘定方として重能を招いている。重能は算盤に着目し、経理を行った。二条京極辺(現在の日本銀行京都支店敷地内)に日本初の珠算(算盤)道場を開き了以も協力したという。門人は全国から集い、数百人にも及んだ。弟子の角倉家の吉田光由(みつよし)、今村知商(ともあき)、高原吉種(よしたね)らは、和算の基礎を築いた。 ◆高瀬川開削 高瀬川の運河開削以前の京都-大坂間の水運は、淀川-鳥羽間は舟便、鳥羽からは陸路により洛中まで運ばれていた。 江戸時代前期、1611年-1614年頃に、高瀬川は角倉了以、息子・素庵により開削された。運河開削後、高瀬川は、二条通-樵木町(現在の木屋町)、伏見港まで総延長11.1㎞に及び、川幅8mがあった。当初は、九条-五条辺りまで開削し、その後、鴨川東岸-東高瀬川(深草、武田、伏見)、さらに二条まで延長された。水は二条で樋ノ口を設け、鴨川より取水した。閘で水量を調節していた。 総工費は7万5000両といわれ、角倉家の私財により賄われる。高瀬川は、角倉川とも呼ばれ、川と舟の管理、運営は角倉家歴代がすべて担った。また、大堰川、淀川の権限も与えられた。了以の没後、子・素庵は、江戸幕府旗本になり、木屋町二条付近の3カ所に川を管理するための屋敷を与えられる。角倉家は運送業社より手数料を徴収し、浜の税は負担していた。 この運河により、近代、1920年まで、二条、伏見、大坂、瀬戸内との水運が300年以上にわたり確立した。 ◆高瀬川・高瀬舟 高瀬川は水深が一尺(約30㎝)と浅い。このため、杉材の底が平面で舷側の高い十五石積(2.25t)の「高瀬舟」(長さ13m、幅2m)が航行した。 水路には7カ所(後に9カ所、江戸時代後期には再び7カ所)の「舩入(船溜所、船入り)」が設置された。一之舩入(一之船入町)は、東西44間5尺(85m)、南北5間(10m)あった。西に入り込み周囲は石で掘割になっていた。その後、埋め立てられ、現在は、東西10間(20m)、南北3間(6m)に減じている。ここでは、荷の積み下ろし、舟の方向転換、上り下りの舟のやり過ごしが行われた。舩入では「運上」という通行税を徴収していた。 七条には「内浜(うちはま)」とよばれる最大の船溜まりがあった。東西250mほどの掘割浜で、江戸時代前期、1648年からの枳殻邸(渉成園)の建設などに合わせ、お土居の付け替え、高瀬川の流路変更も行われた。内浜の名は、お土居の内側に位置したことによる。江戸時代中期、1728年には、京都初の米市「七条米会所」(高宮町)が開かれた。 高瀬川に架かる橋は、船と船頭が下を潜ることが可能なように、一段高く架けられていた。舟を操ったのは、岡山の日蓮宗徒だったという。 淀川を上ってきた三十石舟は、一旦伏見港で高瀬舟に荷を積み替え、夜明けとともに数十の高瀬舟が綱で繋がり高瀬川を上ってきた。舟には船頭衆が1人乗り、加子(曳き子)2人は岸から舟に繋いだ綱を肩引きした。その際に「ホイホイ」と声を掛け合ったことから、高瀬舟は「ホイホイ舟」とも呼ばれた。昼頃に京都には着いた。下りは午後になり、竹竿を操った。高瀬川は川幅が狭く一方通行のため、互いに舩入でやり過ごした。最盛期には159隻の高瀬舟、曳き子も700人がいたという。 上りの積荷は、米、酒、醤油、油、海産物、その他の食品、住居関係、生活用具、材木、薪炭など様々で、下りは大八車、箪笥、長持、鉄製品、商品などの加工品、農産物などだった。旅客の武士、役人、流人も運んだという。船賃は、伏見-二条間の上りが14匁8分、下りはその半分であり、すべて角倉家の収益になり、そのうちの銀200枚が毎年、大坂城に納められた。 運河の開削当初から、屎尿が高瀬舟を使って伏見、宇治の農家に運ばれた。四条、伏見には取り扱う「糞問屋」があり、専用の船着場、「屎濱」が松原濱にあった。高瀬舟を利用した運搬は、近代、明治期(1868-1912)まで続く。 江戸時代、高瀬舟には島流しされる罪人が乗せられている。この地から大坂松屋町の牢屋敷に送られ、さらに、薩摩、隠岐、壱岐、天草へと流された。 ◆船入 船入の場所は、一之船入(一之船入町)、二之船入(下丸屋町)、三之船入(恵比須町)、四之船入(大黒町)、五之船入(北車屋町)、六之船入(紙屋町)、七之船入(紙屋町)、八之船入(船頭町)、九之船入(天満町)になる。 ◆川沿い 高瀬川沿いには問屋や旅籠、料亭などが建ち並んだ。江戸時代中期には、二条-三条間に、川の両岸には生洲料理店が流行った。生きたままの川魚や鳥などが供された。 ◆地名 周辺では数多くの水運に関連する新しい町名も生まれた。舟入があったことから「舟入町」、商品の移出入先の地名から「天満町」、「難波町」、「大阪町」、扱った商品名から「木屋町」、「米屋町」、「紙屋町」、「材木町」、「車屋町」、職名から「船頭町」、「樵木(こりき)町」などもあった。 船頭を募った際に、当初は備前島町辺(四条木屋町上ル)に住まわせていた。その後、四条木屋町下ル辺に移し船頭町と呼ばれるようになる。 ◆角倉了以別邸 「角倉了以の別邸」の石標は料亭「がんこ高瀬川二条苑」にある。庭園には、みそそぎ川から高瀬川へ流れ込む水が利用されている。 「山縣有朋第二無鄰菴跡」の石標も立つ、江戸時代前期、1611年、角倉了以(1554-1614)により造られた庭は、明治の元勲・山縣有朋(1838-1922)の別邸「第二無鄰菴」になる。その後、日銀総裁・川田小一郎(1836-1896)、首相・阿部信行(1875-1953)などが所有した。 苑内にある「高瀬川源流庭苑」は、小川治兵衛の作庭による。鴨川から取水され、みそそぎ川を経て鴨川本流の西岸を南下し、二条大橋下流から西へ折れ、苑を西進して高瀬川へ向かう。水量もかなりある。その季節には蛍も飛び交うという。書院風座敷、秀吉好みの金の茶室と同じ形式という茶室、江戸時代初期の小堀遠州作庭の茶庭もある。ムク、楓などが植えられている。2600㎡。 ◆ゴミ 高瀬川に限らず河川はゴミ捨て場としても機能した。だが、船運の運行に支障をきたすとして、京都町奉行所は、1673年に塵芥を河川に捨てることを禁じた。さらに、洛中塵捨場を七カ所(1695、1798)設けている。 ◆近代以降 近代以降、新たな交通網が確立し、高瀬側の役割は急速に失われる。1877年に神戸・大阪-京都・七条間に鉄道が開設する。1894年には琵琶湖疏水・鴨東運河が開かれた。1895年に伏見-七条間に市街電車が開通した。1920年、高瀬川の水運は廃止されている。 近代、1910年、高瀬川は1mほど埋め立てられ木屋町が拡張された。1917年、市の二条船溜埋め立て計画に対し、「高瀬川保存同盟会」が結成され反対運動が起きた。1919年、高瀬川暗渠計画では、「高瀬川保存会(のちの高瀬川保勝会)」などによる激しい反対の声が上がる。路面電車の木屋町線を拡幅する工事だった。路線は河原町通に変更されている。 1935年、昭和10年鴨川大洪水後、高瀬川が鴨川に流入する地点は十条通付近へ移された。 近代、明治期(1868-1912)初期の木屋町二条周辺には、様々な近代的な施設が集中する。旧角倉邸(現日本銀行)付近には府営織工場、旧長州藩邸には府勧業課勧業場(1869)、府営製靴場(1873)、河原町通西の現在の京都市役所付近には、府勧業場栽培試験場(1873)などがあった。二条通北の鴨川沿い旧角倉馬場屋敷跡、旧京極別邸跡付近には、府営舎密局(1870)が置かれた。様々な事業展開が行われ、たとえば、ラムネ、コレラ菌を撲滅するといわれた飲料「リモナーデ」製造、清水寺音羽の滝近くに作られた麦酒醸造などがある。 現在の高瀬川は、淀川水系であり総延長 9.7kmある。二条大橋の南、西岸で、鴨川西岸を流れる「みそそぎ川」(賀茂大橋以南西岸で、鴨川から取水)から取水されている。かつて、さらに南の荒神橋南付近より取水されていたという。高瀬川は、鴨川の西、木屋町沿いを南下し、十条淘化橋の上流で鴨川に合流する。かつては、現在の鴨川合流点のさらに上流(九条付近)で、鴨川を一度横断し、伏見区深草福稲高原町付近より鴨川の水を取水し南下し、伏見港を経て宇治川に合流した。 現在はここに、「東高瀬川(下流は「新高瀬川」という)」が流れる。これは、河川改修により鴨川の水位が下がったため、琵琶湖疏水(鴨川運河)、七瀬川の水を加えて水量を増し、南流させ、宇治川に合流させた。この東高瀬川も往時には高瀬舟が行き来した。 なお、桂川の渡月橋付近から取水され、名神高速道路の南で鴨川に合流している「西高瀬川」は、江戸時代後期、1863年に開かれ、近代、1870年に改修された。角倉了以が開削したとの伝承がある。高瀬舟の水路であり、丹波の木材、そのほかの物資を輸送していた。1884年以来、筏流しも行なわれた。昭和期(1926-1989)初期以降に水路の役割は終えた。 四つの高瀬川がある。 1.本来の「高瀬川」は、二条-九条・十条で鴨川に合流する。 2.「東高瀬川」は、鴨川の東部分であり、深草-伏見港で宇治川に合流する。 3.「新高瀬川」は、東高瀬川の南部分であり、疏水放流路以南-伏見港で宇治川に合流する。 4.「西高瀬川」は、桂川渡月橋-京川橋下流で鴨川に合流する。 ◆文学 ◈高瀬川は、安楽死を題材にした森鷗外『高瀬舟』(1916)の舞台になった。 江戸時代、病を苦に自死損ねた弟に請われ、楽にしてやりたいとの一念から幇助した。暇乞いされた罪人・喜助は、京都町奉行同心・羽田庄兵衛により、高瀬舟で遠島のために大坂に護送される。鷗外は『高瀬舟縁起』中で、題材は『翁草』にあり、「ユウタナジイ」(安楽死)の問題、「財産の観念」を含んでいたと書き残している。 ◈織田作之助『それでも私は行く』には、西木屋町が登場する。 ◆島津創業記念資料館 高瀬川の北側にある島津創業記念資料館は、現代、1975年に創業100年を記念して島津製作所の創業の地に開設された。 創業者の島津源蔵(1839-1894)は、かつて鍛冶屋だった。舎密局(せいみきょく)に出入りし、お雇い外国人ワグネル博士の下で、教育用理化学機器を修理、その後製造販売した。 最先端の化学の研究・教育が行われた舎密局は、近代、1869年に大坂に開設され、その後、理学校、理学所、第三高等学校、京都大学へと引き継がれた。舎密局の分局は、1872年に旧角倉邸馬場跡に建てられている。 ◆映画 木屋町通、高瀬川界隈を舞台にした映画が撮影された。現代劇映画「夜の河」(監督・吉村公三郎、1956年、大映京都)、時代劇映画「古都憂愁 姉いもうと」(監督・三隅研次、1967年、大映京都)がある。 ◆ホタル ゲンジボタルが生息している。 ◆桜 現在、高瀬川沿いには柳や桜が植えられ、桜の名所になっている。 ◆年間行事 茶会・ワークショップ(3月20日-4月10日)、高瀬川舟まつり(高瀬舟の試乗、先斗町舞妓のお茶の接待、撮影会など。)(9月23日)。 *年間行事は中止・日時・内容変更の場合があります。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 各種京都市の駒札・説明板、『京の鴨川と橋 その歴史と生活』、『京都絵になる風景』、『京都の自然ふしぎ見聞録』、『京都府の歴史散歩 上』、『昭和京都名所図会 5 洛中』、『意外と知らない京都』 、『京都の歴史10 年表・事典』、ウェブサイト「ROIS-DS人文学オープンデータ共同利用センター(CODH)」、ウェブサイト「コトバンク」 |

|

|

||