|

|

||||

| 智積院 (京都市東山区) Chishaku-in Temple |

||||

| 智積院 | 智積院 | |||

|

|

|||

総門  総門  総門  総門から大玄関に向かう。   総門  総門、寺紋の桔梗紋    冠木門   冠木門  冠木門  狛犬   仏旗(ぶっき)    玄宥僧正像  仏足石      金堂  金堂、木鼻  金堂、蟇股  金堂、扁額「智積院」  金堂、内陣、鎌倉時代の釈迦如来坐像を安置する。  金堂、釈迦如来坐像  金堂、密教法具、五鈷杵  金堂       桔梗、境内には数多く植えられている。  アジサイ  明王殿(不動堂)  明王殿(不動堂)  明王殿  明王殿、本尊の不動明王坐像    鐘楼

アジサイ    弘法大師像  権児大師像  大師堂  大師堂、扁額「遍照金剛殿」  大師堂  第一行堂  鐘楼  鐘楼  運敞蔵  運敞蔵、「運敞僧正影前」と刻まれている。  興教大師像  密厳堂(みつごんどう)  密厳堂、扁額「密厳堂」は運敞筆。  ハス   求聞持(ぐもんじ)堂  求聞持(ぐもんじ)堂、「光明殿」の扁額  拝殿  拝殿  藤森大王   白山大権現  天満宮  愛宕大権現  三部権現社  三部権現社  三部権現社、仏部聖動尊本部の十天  三部権現社、蓮華部天照大神、八幡、加茂  三部権現社、総鎮守、金剛部丹生高野両大明神   第三行堂  宝篋印塔   光明殿   宝篋印塔

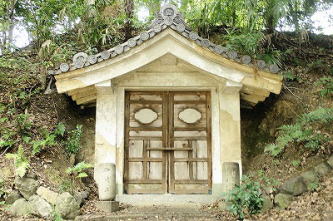

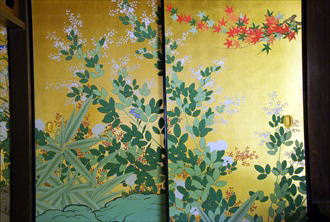

唐門、講堂の入口  建物の軒の周囲に仏旗(ぶっき)といわれる幕が巡らせてある。    「ひらひらとつくもをぬひて落花哉」、高浜虚子    講堂  講堂、扁額  講堂   講堂、本尊・阿弥陀如来  講堂、広縁。  大書院   大書院、長谷川等伯の障壁画「楓図」(複製)  大書院、長谷川久蔵筆の障壁画「桜図」(複製)      大書院、上段の間、等伯の「松に黄蜀葵図」(複製)  大書院  大玄関使者の間、「布袋唐子嬉戯の図」、江戸時代から近代の月樵道人画(1846-1918)。  講堂、田渕俊夫(1941-)の「夕陽」、刻、春夏秋冬の60面の障壁画がある。  玄関  講堂集会所、後藤順一(1948-)、「浄」8面。(1995)、ほかに「百雀図」  庭園  庭園、借景    中国江西省の廬山(ろざん)を模したという築山、サツキ、ツツジの大刈り込みがある。  長江(揚子江)を表したという池    黒い一文字手水鉢   2枚の青石による橋、桃山様式の祥雲禅寺の遺構という。  羅漢石  池の北にある滝石組  築山の中に架けられた切石橋  サツキ、ツツジの大刈り込み、琴を表した。  サツキ、ツツジの大刈り込み、撥の形を表している。  大書院落縁の床下まで池は広がっている。   庭園の南部分    茶室、庭園南にある。  講堂の西にある庭園  講堂の西にある庭園の石組  講堂西の庭園  宸殿      大玄関  本坊   法務所、智山講伝所  収蔵庫   延命子育地蔵  大日如来

学侶墓地  能化の墓、歴代の墓   能化の墓、運敞の墓 |

阿弥陀峰西麓、東山七条にある智積院 (ちしゃく-いん)は、広大な境内(2万坪、6万6000㎡)を有している。 根来寺(ねごろ-じ)智積院という。学僧を多く輩出し、「学問所」「学山智山」とも呼ばれた。現在も智山専修学院が山内にあり、学山の伝統が続いている。山号は五百仏山(いおぶつ-さん)という。 真言宗智山派(ちさんは)の総本山。本尊は大日如来。 末寺は成田山新勝寺(千葉)、川崎大師平勝寺(神奈川)、高尾山薬王院(東京)、高幡山金剛寺(東京)、大須観音宝生院(名古屋)、出鶴山満願寺(栃木)など3000を数える。 真言宗十八本山巡拝霊場、神仏霊場会第120番、京都第40番。不動明王(初七日)は京都十三仏霊場めぐり第1番。近畿三十六不動第20番。知恵不動と呼ばれ、入試合格、家内安全、交通安全の信仰がある。御朱印(3種類)が授けられる。 ◆歴史年表 平安時代、1132年、智積院の前身になる紀州岩手(いわで、岩出市)の真言宗根来(ねごろ)寺は、高野山に大伝法院の末寺として創建された。 1140年/1130年、大伝法院方で真義真言宗宗祖・興教大師覚鑁(かくばん)が、金剛峯寺方の攻撃より逃れ、根来の豊福寺(ぶふくじ)に移住する。この地に、一乗山円明寺、神宮寺が建立される。 鎌倉時代、1288年、頼瑜(らいゆ)と衆徒が根来に移住し、大伝法院、密厳院も移され、ここでも伝法大会を行う。金剛峯方と決別し、新義真言宗を別立した。 南北朝時代、1336年、北朝の足利尊氏を支援したため、高野山に押領されていた大伝法院寮を尊氏より安堵された。醍醐寺三宝院門跡賢俊が大伝法院座主を兼任する。 1337年、尊氏より和泉国信達庄を寄進される。 室町時代、1392年以降、根来寺境内(円明寺境内三部大権現社東隣の小谷)に学頭・眞(真)憲房長盛が根来寺塔頭・智積院を建立したともいう。 1405年、大伝法堂が建立される。また、この頃、応永10年代(1403-1412)、根来寺智積院が建立されたともいう。また、高野山南谷にも智積院という寺があった。智積院は、学頭院家といわれ、僧侶に学問を授ける最高指導者、学頭の居する塔頭の一つだった。 室町時代以降、寺は荘園を拡大する。土豪の子弟で寺務に関わる行人(ぎょうにん)は次第に武力を蓄えた。こうした根来衆は、戦国時代に、鉄砲衆による自治的な軍事組織になった。 安土・桃山時代、天正年間(1573-1592)、最盛期には坊舎2900余も建ち並び、6000人の学僧を擁した。 1577年、智積院尭性(玄宥)が住持になる。 1584年、秀吉と織田信雄・徳川家康が戦った小牧・長久手の戦いでは、根来寺は家康側に加担し、秀吉の居城・大坂城攻略のために、岸和田城に侵攻している。 1585年、秀吉と家康は和睦し、秀吉は10万の兵で根来寺に報復反攻し、堂宇の多くは焼失、行人、学侶も各地へ逃れた。玄宥は、高野山・清浄心院から京都に入り、醍醐寺、高雄・神護寺へ移る。 1591年、8月、豊臣秀吉の長男棄君(鶴松)は、3歳で夭逝した。同月、前田玄以奉行は菩提寺建立に着工する。 1593年頃/1592年頃、この地に、棄君(鶴松)の3回忌の冥福を祈り、菩提寺である「祥雲禅寺(しょううんぜんじ、祥雲寺)」が建立された。(『雍州府志』)。寺は、「東山第一」といわれ、初代には、石川豊前守の勧めにより妙心寺の南化玄興(なんか-げんこう)が就く。 1598年、玄宥(げんゆう)は、家康より寺領を受けて北野に移り、智積院を復興した。 1600年、関ヶ原の戦いの後、家康は、秀吉建立の豊国神社(阿弥陀ヶ峯山麓)を破却し、祥雲禅寺も没収した。 1602年/1601年/1600年、家康より1世・玄宥は豊国(とよくに)神社跡地、寺領200石、祈祷料を与えられた。玄宥は北野からこの地に移り、洛東「智積院」を建立した。豊臣秀吉が建立した豊国社、祥雲禅寺の建物、資材なども建立の部材に利用されたという。上寺(かみのてら)に学徒の坊舎、下寺(しものてら)として講堂が建てられ、「五百仏山根寺来智積院」と呼ばれた。玄宥は、中興第一世能化になる。 江戸時代、新義真言宗の学問の中心になった。 1603年、4月、幕府より三か条の「智積院法度」が下される。 1613年、幕府は「智積院法度」と寺領の朱印を与える。(「柳営禁令式」「智積院文書」) 1615年、大坂夏の陣の後、豊臣家滅亡を受け、3世・日誉は、家康より秀吉建立の祥雲禅寺境内の東半分、伽藍、豊国神社境内を与えられ、寺域を拡充する。寺名も、「五百仏山根来寺智積院」と改称している。 1619年、日誉は徳川秀忠より大報恩寺養命坊(千本釈迦堂)を与えられ、智山能化の隠居所にする。 1620年、500石に加増される。(『舜旧記』)。以後、江戸時代を通じて、宇治郡大鳳村の寺領は安堵される。(「京都御役所向大概覚書」) 1661年、運敞が7世・能化に就く。以来、講学が隆盛になる。 1667年、開山堂、密厳堂などの伽藍が建てられる。 1673年、運敞堂が建てられる。 1674年、智山庭園が完成した。 1682年、7月、失火により祥雲寺遺構の方丈殿を焼失する。焼失により残所はなかったともいう。(『続史愚抄』) 1683年、東福門院旧殿を贈られた。 1685年、方丈殿が再建された。(「智積院文書」) 元禄年間(1688-1704)、最盛になり、学寮70数棟、数百の学徒が常住した。 1692年、妙法院の三河山の地を借り、学寮が建てられる。 1705年、桂昌院の寄付により、金堂が再建される。 1708年、妙法院よりの借地が智積院所有になる。 1710年、管谷の地を与えられた。 1789年、大師堂が建立される。 1817年、庫裏玄関が新築される。 1830年、7月、京都大地震(文政の大地震)で、門・塀のすべてが崩壊した。(『京都地震実録』) 1851年、求聞堂が建立された。 1862年、学寮は土州侯陣所になり、市中警護を行う。 1863年、土佐の山内容堂が当院を宿舎として使った。 近代、1869年、10月、唯一残っていた祥雲寺遺構・勧学院が土佐藩の弾薬により爆発炎上する。学寮も荒廃した。 1870年/1871年、上知令以後、寺領、境内地の4割(2万7000坪から1万6800坪へ)を失う。(『坊目誌』) 1872年、豊山長谷寺(ぶざんはせでら)(奈良)とともに新義真言宗の総本山になる。管長は高野山と交替制になる。 1882年、金堂が焼失した。 1885年、豊山長谷寺とともに真言宗新義派を称した。 1892年、長谷川等伯筆「金屏風 松に秋草絵彩色模様」「金襖 松に萩秋草絵模様」など5点が盗難に遭う。 1893年、佐伯隆基が44世・能化になる。 1894年、隆基の寄付により宸殿が建立される。また、伽藍の改修、佐伯隆範などの尽力により末寺も3倍に増やした。小書院、居間書院が取り壊される。障壁画は宸殿に移される。 1898年、豊臣秀吉300年祭は盛大に催される。桃山城跡、太閤坦、豊国神社、妙法院、高台寺、耳塚、智積院などゆかりの社寺などで法要、献茶式、大茶会などが催された。 1900年、豊山派と分離して智山派を称した。真言宗各派が独立し、「加持身説」の真義真言宗智山派の総本山になる。智山勧学院大学(大学林)が復興した。西田幾多郎、井上哲治郎をはじめとする講師陣が関わる。 日露戦争(1904-1905)後、一時、ロシア兵捕虜の収容施設になる。のちに伏見俘虜収容所に移された。 1925年、智山専門学校、智山専修学院が創立された。 1929年、智山勧学院(大正大学と合併)が東京に移される。 現代、1946年、真言宗智山派と改称した。 1947年、5月、宸殿から出火し方丈(仮本堂・講堂)も焼失し、大書院も半焼する。国宝障壁画の多くは運び出される。障壁画16面を焼失した。 1949年、東京の智積院別院・真福寺宗務所を山内に移した。 1951年、明王殿が現在の講堂の付近に移される。 1952年、本堂が再建される。本山が移転された。 1958年、宸殿が再建される。 1966年、智積院会館が建てられる。 1975年、宗祖弘法大師誕生1200年の記念事業として金堂が再建された。 1980年、かつて上知された境内地を京都市より買い戻した。 1990年、明王殿が現在地に移される。 1992年、祥雲寺客殿遺構(講堂付近)が発掘された。 1995年、興教大師850年御遠忌記念事業として、講堂(方丈殿)が再建された。 2022年、4月、宝物館が開館した。 ◆覚鑁 平安時代後期の僧・覚鑁(かくばん、1095-1144)。男性。俗姓は伊佐、法号は正覚房、諡号は興教(こうぎょう)大師。肥前(佐賀県)藤津の生まれ。平将門の末裔。13歳で、仁和寺成就院・寛助の灌頂を受ける。その後、醍醐寺、興福寺、東大寺で学ぶ。1114年、高野山に登り、往生院青蓮、最禅院明寂に師事した。1116年、紀州石手邑に伝法院を建立する。1121年、寛助僧正より伝法灌頂を受ける。1132年、鳥羽上皇(第74代)の臨幸を得て、初めて伝法大会(でんぽうだいえ)を行う。高野山に大伝法院を創建し、金剛峯寺座主を兼ねた。1134年、白河法皇(第72代)の詔勅により大伝法院座主になる。1135年、辞して密厳院(みつごんいん)に退居し、自性加持身説を唱えた。1140年、対立した高野山・金剛峰寺方の衆徒に襲われ根来山に逃れる。根来に学問寺の円明寺を建てた。著『五輪九字秘釈』『孝養集』など。紀州で没した。49歳。 新義真言宗派の祖、大伝法院流の祖、密厳尊者。浄土思想を取り入れ真言教学を再興する。観法、教育制度の伝法大会を確立した。 ◆頼瑜 鎌倉時代前期-後期の真言宗の僧・頼瑜(らいゆ、1226-1304)。男性。俗名は土生川豪信(はぶかわ-たけのぶ)、字は俊音、通称は中性院法印、甲斐法印、甲斐阿闍梨など。紀伊(和歌山県)の生まれ。高野山に登り、大伝法院・道悟に師事した。東大寺、興福寺、仁和寺・経瑜より広沢流を受けた。醍醐寺を経て、大伝法院学頭になる。秋覚洞院実勝より印可を受け、中性院(ちゅうしょういん)流を開く。1266年、大伝法院の学頭になる。金剛峯寺と対立し、1288年、大伝法院と密厳院を根来寺に移し、新義真言宗を別立てにした。著『大日経疏愚草』など多数。78/79歳。 加持身説法説を唱え、新義真言宗の教学の基礎を築いた。中性院流の祖。 ◆玄宥 室町時代後期-江戸時代前期の真言宗の僧・玄宥(げんゆう、1529-1605)。男性。俗姓は膝付(ひざつき)、字は尭性、智積院尭性(ちしゃくいん-ぎょうしょう)。下野国(栃木県)の生まれ。7歳で宥日僧都の弟子になり出家した。18歳で根来寺に入り、根来寺の智積院・日秀に学ぶ。1577年、その跡を継ぐ。客方で学頭、能化(のうけ、教化指導者)になる。1585年、豊臣秀吉の根来寺進攻により高野山を追われ、1592年、京都に入る。玄宥は、関ヶ原の戦いの戦勝祈願をしたという。醍醐寺、1594年、高雄・神護寺に移る。1598年、家康に根来寺再興を願い出て、寺領を受け北野に移り、智積院を復興した。77歳。 郷里の持明院住持、奈良、近江・三井寺、比叡山でも学ぶ。智山派の祖。 ◆眞(真)憲房長盛 室町時代の僧・眞(真)憲房長盛(?-?)。詳細不明。男性。教学に優れた。大伝法院学頭、智積院を開山した。 ◆運敞 江戸時代前期の真言宗の僧・運敞(うんしょう、1614-1693)。男性。俗姓は藤原、字は元春、号は泊如(はくにょ)。大坂の生まれ。16歳で出家し、智積院の日誉、元寿に師事した。醍醐寺・寛済らから密教、華厳、法相、天台なども学ぶ。安楽寿院、尾張・長久寺、江戸愛宕・円福寺住持を歴任した。能化後任を巡る山内対立を経て、1661年、智山第7世能化(学頭)に就任した。綱紀粛正し、4代将軍・徳川家綱、後水尾上皇(第108代)の帰依を受ける。1668年、大旱魃に降雨を祈願し成就したという。著『大疏第三重啓蒙』59巻、詩文集「谷響集」など多数。80歳。 智山派最大の学匠であり、智山教学を大成し「近代師」といわれる。蔵書家として知られ、絵画収集も行う。経蔵に蔵書、典書などが納められている。門下に信盛、宥鑁、寛海、覚眼などがいる。 ◆長谷川 等伯 安土・桃山時代-江戸時代前期の画家・長谷川 等伯(はせがわ-とうはく、1539-1610)。男性。名は又四郎、後に帯刀(たてわき)。初めの号は信春。父・能登(石川県)畠山家家臣・奥村文之丞宗道。染め物屋を営む長谷川宗清の養子になる。義父から絵を教わる。雪舟門弟・等春の弟子・宗清に学び、1564年、信春(しんしゅん)と称し、熱心な法華信徒として仏画「十二天像」を描く。1571年、養父、養母が亡くなり、本法寺を頼り妻子と共に上洛、狩野永徳に入門するが後に出る。千利休、本法寺10世・日通、大徳寺・春屋宗園らと親交を結ぶ。大徳寺塔頭・三玄院事件により世に認められ、長谷川派は狩野派に拮抗した。1579年、妻を失う。1589年頃、大徳寺の牧谿(もっけい)画と出遭う。1590年、京都所司代・前田玄以は等伯に、仙洞御所対屋障壁画を描かせようとする。だが、永徳は勧修寺晴豊によりこれを覆した。1590年、永徳は急逝する。1591年、等伯は秀吉が愛息を弔うために建てた祥雲寺障壁画を手掛け、長谷川派を確立した。1599年、亡き子・久蔵の菩提のために「仏涅槃図」を完成させた。「自雪舟五代」と署し、雪舟画系であるとした。1604年、法橋、1605年、法眼に叙される。1610年、家康に招かれ江戸に着き亡くなる。72歳。 長谷川派の祖。狩野派とともに、南宋の牧谿(もっけい)の絵に多大な影響を受けた。水墨画の最高傑作といわれる1593年頃の「松林図屏風」(東京国立博物館蔵)は、子・久蔵の死を乗り越えて描いた下絵とされ、能登の松林に海霧がかかる。画面の余白は秀逸とされている。 ◆長谷川 久蔵 室町時代-安土・桃山時の画家・長谷川 久蔵(はせがわ-きゅうぞう、1568-1593)。男性。法名は道淳。能登(石川県)の生まれ。父・長谷川等伯、母・浄妙の長男。画才は父を凌ぎ、長谷川派随一といわれた。1593年頃、等伯一派による祥雲禅寺(祥雲寺)の障壁画制作に加わる。金碧の花木図障壁画「桜図」(智積院蔵)は久蔵が25歳の時に手掛けた。描き上げた翌年に急逝する。敵対した狩野派に殺されたとの説もある。 現存作品は3点しかない。ほかに「朝比奈草摺曳図絵馬」「大原御幸図屏風」。26歳。 ◆山内 豊信 江戸時代後期の土佐藩主・山内 豊信(やまのうち/やまうち-とよしげ、1827-1872) 。男性。幼名輝衛、兵庫助、号は容堂(ようどう)など。父・豊著(とよあきら)(第10代藩主・豊策([とよかず]の5男)。1846年、家督を継いだ。その後、山内豊惇(とよあつ)の養子になる。1848年、土佐高知藩主山内家15代になる。1853年、ペリー来航後、吉田東洋を抜擢し海防強化政策をとる。1857年-1858年、将軍継嗣問題で、松平慶永、島津斉彬らと一橋慶喜の擁立に動く。1858-1859年、安政の大獄の中、1859年、隠居し容堂と号した。謹慎を命じられた。1862年、赦され幕政参与を委嘱され、公武合体に尽力し、慶喜、慶永を支援した。1863年、将軍上洛に先立ち入京し、公武合体を進める。土佐勤王党を弾圧し、武市瑞山らを処断する。朝議参与に任じられ、1864年、上京した。1867年、倒幕の動きが強まり、坂本龍馬らの建策に従い、将軍慶喜に大政奉還を説いて実現させた。1868年、王政復古に際し、議定として公議政体論を唱え、徳川氏処罰に反対し失敗する。明治政府で、維新政府の議定、内国事務局総督、刑法官知事、学校知事、制度寮総裁、上局議長を歴任した。1869年、辞官し隠棲した。詩、書に優れた。46歳。 墓は下総山墓地(東京)にある。 1863年1月25日、宿舎になっていた智積院に入っている。その様は『鯨海酔侯』に記されている。 ◆土田 麦僊 近代の日本画家・土田 麦僊(つちだ-ばくせん、1887-1936)。男性。新潟県佐渡の生まれ。本名は金二、別号は松缶。農家の3男、弟・哲学者・土田杏村(きょうそん)。1903年、17歳で京都・智積院に預けられる。得度式の前日、出奔し鈴木松年(しょうねん)の門に入る。1904年、竹内栖鳳(せいほう)に師事し、竹内家に起居する。1909年、開設された京都市立絵画専門学校別科に入学し、中井言太郎らに師事した。1910年、在学中に後期印象派の影響を受け、黒猫会(シャ・ノワール)を結成した。1911年、同校を卒業する。仮面会(ル・マスク)の結成に加わる。ルノアール、ゴーギャンらの画風をとり入れ、智積院の長谷川等伯など桃山障屛画の装飾性に着目した。1908年、第2回文展に「罰」を出品し三等賞を受ける。1918年、官展を離脱し、村上華岳、榊原紫峰、同窓・小野竹喬、野長瀬晩花らと「国画創作協会」を結成し、新日本画開拓運動を起こす。第1回展に「湯女(ゆな)」を出品する。1921年-1923年、イタリア、スペイン、イギリスを旅行し、印象派・後期印象派の影響を受けた。1923年、開いた画塾「山南会」から後に福田豊四郎、北沢映月、小松均らが出た。1924年、第4回国展に発表した「舞妓林泉図」は、セザンヌ・日本美を追求し、近代日本画の代表作とされる。「舞妓の麦遷」といわれる。1927年、ルソーの感覚をとり入れた絹本着色「大原女」を発表した。1928年、協会を解散し帝展に復帰し、1930年、審査員、1934年、帝国美術院会員になる。晩年の作品「罌粟(けし)」(1929)など。50歳。 フランスのレジオン・ドヌール勲章を受章した。西洋近代絵画の影響と、桃山障屛画、大和絵、中国古画なども取り入れた清新な作品を発表し、日本画の新生面を開いた。 ◆堂本 印象 近現代の日本画家・堂本 印象(どうもと-いんしょう、1891-1975)。男性。本名は三之助。京都の生れ。父・酒造業・堂本伍平、母・芳子の3男。兄・寒星(かんせい)、漆軒(しっけん)。1910年、京都市立美術工芸学校図案科を卒業した。父没後、進学かなわず、三越図案部、西陣織の龍村平蔵の織物工房で図案描きに従事する。1912年頃、印象と号した。1918年、日本画家を志し仕事を続けながら、京都市立絵画専門学校に入学する。西山翠嶂(すいしょう)に師事した。1919年、翠嶂主宰の画塾「青甲社(しょうこうしゃ)」に入る。初出品の「深草」は第1回帝展に入選する。1921年、「調鞠(ちようきく)図」が第3回帝国美術院賞特選を受賞した。1922年、平和記念大正博覧会で「猫」が金賞を受賞した。初の中国旅行をしている。1924年、絵画専門学校研究科に進み修了した。帝展審査員になる。1925年、「華厳」が第6回帝展美術院賞を受賞する。この頃より、寺院襖絵などを手掛けた。1930年-1932年、京都市立美術工芸学校の教諭になる。1934年、画塾「東丘社」の主宰者として後進を育成した。1936年、京都市立絵画専門学校教授になる。1944年、帝室技芸員になる。戦後、日展を中心に活躍した。1950年、芸術院会員、1952年、甥・尚郎とイタリア、フランス、スペイン、西ドイツ、スイスなどを訪れた。1955年以降、「生活」より抽象表現に入る。1959年、抽象画による第1回個展を開いた。1961年、再渡欧し、代表作「交響」を発表した。文化勲章を受章している。1963年、大阪カテドラル聖マリア大聖堂の壁画「栄光の聖母マリア」は、ローマ教皇ヨハネス23世より聖シルベストロ文化第一勲章を受章した。1966年、自宅近くに、自作展示の堂本美術館(北区)を設立した。83歳。 作風には、仏教、東洋思想の影響も見られた。没後、1991年、美術館、所蔵作品は京都府に寄贈される。1992年、京都府立堂本印象美術館として開館した。 ◆増田 友也 近現代の建築家・建築研究者・増田 友也(ますだ-ともや、1914-1981)。男性。兵庫県の生まれ。1935年、京都帝国大学工学部建築学科に入学した。1939年、満州炭鉱工業会社の関東軍コンクリート造船の技術者になる。1950年、京都大学工学部建築学科講師に任じられた。京都大学増田研究室で現象学的存在論に依拠する「建築論」を創設する。1978年、京都大学を退官し、名誉教授になる。1980年、福山大学に着任した。66歳。 学際的な建築論研究を展開し、建築家・森田慶一とともに建築論の京都学派と呼ばれる。主な作品に、旧建部歯科医院(1953) (登録有形文化財) 、蹴上浄水場本館(1962) 、鳴門市庁舎(1963)、智積院信徒会館(1966) 、京都大学ユーラシア文化研究センター(羽田記念館)(1966) 、京都大学総合体育館(1972)、鳴門市文化会館(1982)などがある。 ◆仏像・木像 ◈金堂の本尊「大日如来坐像」は、現代の仏師・西村公朝(1915-2003)の指導により、現代、1975年に造立された。平安時代、藤原時代(894-1285)の彫刻様式を模している。 両界曼荼羅のうち、右の胎蔵界曼荼羅前に「弘法大師木像」、左の金剛界曼荼羅の前に、「興行大師の木像」が安置されている。 鎌倉時代の漆箔「釈迦如来坐像」が安置されている。施無畏、与願印を結ぶ。 ◈明王殿(不動堂)の本尊「不動明王坐像」は、根来寺近郊の辻堂に安置されていたともいう。不動明王は農民の麦つきを代わって行ったとの伝承があり、「麦つき不動」といわれている。平安時代の興教大師覚鑁(かくばん、1095-1143)作ともいう。 ◈講堂に本尊「阿弥陀如来坐像」が安置されている。平安時代後期作になる。 もとは金堂に安置されていた。 ◈求聞持(ぐもんじ)堂の本尊は「虚空蔵菩薩」であり、前立は不動明王になる。求聞持とは、求聞持法という修法に因む。虚空蔵菩薩を本尊として行い、記憶力増進のためのものという。 ◈大師堂に本尊「弘法大師像」を安置する。江戸時代作になる。かつては理源堂に安置されていた。東寺御影堂の大師像を摸刻したといわれている。 像の開帳は50年に一度になる。毎月21日に、月並御影供法要が行われている。 ◈明王殿に本尊「不動明王」を安置する。 ◈運敞蔵に、7世・運敞僧正により蒐集された文献が収蔵されている、その坐像も祀られている。 ◈密厳堂(みつごんどう)に、興教大師像を安置している。 ◆建築 正門、北門、唐門、本堂、大玄関、賓客を迎える宸殿、庫裡、大書院、大師堂、開山堂、宝蔵、三部権現社、求聞持堂、位牌堂、第一行堂、第二行堂、僧坊、金堂、光明殿、収蔵庫、宗務所、智積院会館、桔梗寮、学寮などが建つ。 ◈「総門(惣門)」は、江戸時代に、御所、東福門院より移築したという。能化晋山時のみに開門される。 2間半2間、四脚門、切妻造、本瓦葺。 ◈「唐門」は、東福門院より移築したという。 ◈「本堂」は、かつて祥雲寺法堂であり、知証作という不動明王を本尊とし金堂にしていた。近代、1882年に火災焼失後、東福門院旧殿を仮本堂(講堂)として大日如来を安置した。現代、1947年に焼失し、近代、1871年に建てられた大雲院本堂を移した。 単層、入母屋造、本瓦葺。 ◈「大書院」は、江戸時代に建てられた。宮廷建築の面影が残る。伏見城旧構ともされた。実際には東福門院より移された。近現代、昭和期(1926-1989)に半焼し、古材により再建されている。3室ある。障壁画は収蔵庫に移された。 ◈「金堂」は、現代、1975年に宗祖弘法大師生誕1200年記念事業として再建された。以前の建物は、江戸時代前期、1701年3月に10世・専戒(1640-1710)が発願し、桂昌院(徳川5代将軍綱吉の生母、1627-1705)より寄せられた金千両、学侶からの寄付金を基に、江戸時代前期、1705年に建立された。近代、1882に焼失している。恵心僧都源信作の本尊が祀られていた。現在は本尊の大日如来が安置されている。毎朝の勤行、法要が行われている。 鉄筋コンクリート造、7間6間、単層、入母屋造、瓦葺。 ◈「明王殿(不動堂)」は、現代、1947年に仮本堂の方丈殿が焼失している。その後、江戸時代建立の大雲院本堂(四条寺町)を移築し再建された。当初は講堂の場所にあった。1995年の講堂再建に伴い、現在地に移された。 ◈「講堂」は、江戸時代前期、1682年に焼失し、現代、1992年の興教大師850年御遠忌記念事業として再興が計画され、1995年10月に再建された。 かつて方丈と呼ばれた。玄宥(1529-1605)による智積院再興の際に、徳川家康より寄贈された祥雲寺の法堂が基になった。江戸時代前期、1682年7月に焼失する。その後、幕府から与えられた東福門院の旧殿・対屋を基に、1684年に再建された。現代、1947年に焼失している。 祥雲禅寺方丈客殿の遺構にあわせて建てられている。京都にある寺のなかで最も大きい。灌頂道場、研修の道場として使用されている。 18間9間、一重入母屋造、総ヒノキ造り。 ◈「大師堂」は、江戸時代後期、1789年に24世・胎通(1720-1798)の時に建立された。江戸浅草・宝持院真融の寄金300両、役寺の愛宕・円福寺の胎通と真福寺・純雅が尽力した。「遍照金剛院」とも呼ばれる。真言宗開祖、弘法大師(空海)の尊像を安置する。 ◈「運敞蔵」(京都府指定文化財)は、江戸時代前期、1673年に建立された。 ◈「求聞持(ぐもんじ)堂」(京都府指定文化財)は、「文殊堂」、「護摩堂」ともいう。江戸時代後期、1844年(1851年とも)の建立による。 ◈「密厳堂(みつごんどう)」(京都府指定文化財)は、「開山堂」、「覚鑁(かくばん)堂」とも呼ばれる。江戸時代前期、1667年に7世・能化の運敞(1614-1693)、学侶らの寄付により建立した。境内最古の建物になる。江戸時代作の真言宗中興の祖・興教大師(覚鑁)を祀る。正面に1672年に運敞自筆の「密厳堂」の額が掲げられている。毎月12日に月並報恩講。像の開帳は50年に一度行われる。 5間6間。 ◈「第一行堂」は、学寮遺構という。 ◈「第三行堂」は、かつての学寮遺構とみられている。 ◈「庫裡」は、東福門院旧殿を移築したという。 ◈「鐘楼」(京都府指定文化財)は、かつては豊国社神廟内、鐘櫓にあった、社の破却の際に移築された。江戸時代前期、1667年に建立されている。 梵鐘は、江戸時代前期、1616年に鋳造された。「三条釜座藤原国信」による。 ◈「収蔵庫」は、現代、1968年に建てられた。内部に大書院の上段の間が復元されている。鉄筋コンクリート造。 ◈「智積院会館」は現代、1966年に建てられた。設計は、増田友也/京大建築研究協会による。外壁はコンクリート打ち放しになる。1-3階にバルコニー、各階に袖壁が設けられる。西側壁最上端に、コンクリート製の大きな樋が付けられている。各所に建築家・ル・コルビュジエ(Le Corbusier,1887-1967)の影響が見られる。 西側に正面入口がある。1階にロビー、食堂、浴室・脱衣室、事務室などがある。2階に宿泊室がある。1・2階の中央に中廊下のある左右対称の平面であり、3階に大広間(160畳)があり、14本の柱は外周に沿い、内部に柱はない。屋根より吊るされた天井は木製の格天井になる。天井と両側の障子から採光し、天井の彩色された半透明のプレートを自然光が透過している。2019年に、建物は取り壊されている。 鉄筋コンクリート造、ラーメン構造、地上3階一部中4階、屋根はRSシェル造、施工は藤田組、建築面積1031㎡、延べ床面積2700㎡。 ◈「宝物館」は、現代、2022年に開館した。鉄筋コンクリート造、地下1階、地上2階建。 ◆鎮守社 ◈「三部権現社」(京都府指定文化財)は、江戸時代前期、1667年に勧請された。密厳堂の建立時に現在地に建てられた。祭神は、仏部聖動尊本部の十天、総鎮守、金剛部丹生高野両大明神、蓮華部天照大神、八幡神、加茂神になる。 智積院の総鎮守であり、前身の根来寺以来の守護神が祀られる。 ◈ほかに、藤森大王、天満宮、愛宕大権現などが祀られている。 ◆文化財 宝物館には、8万点の収蔵品がある。 ◈「金剛経」(国宝)は、中国・南宋時代、1253年作。書家・張即之(1186-1266)の代表作になる。堂々とした筆跡は、後世の日本の書に多大な影響を与えた。 ◈奈良時代の「増壱阿権含経 巻第二十九(善光朱印経)」(重文)。 ◈絹本墨画「瀑布図(滝図)」(重文)は、南宋時代(13世紀)作になる。南画の祖といわれる王維による。第10世能化・専戒僧正(1640-1710)が寄付した。滝口を近くに引き寄せ、水と岩、滝水、滝壺、大波などが描かれている。 ◈紺紙金泥「大方廣佛華厳経巻第四十一」は、伝・弘法大師筆。 ◈絹本著色「興教大師像」(京都府指定有形文化財)は、鎌倉時代(13世紀)作。 ◈絹本著色「孔雀明王像」(重文)は、鎌倉時代(14世紀)作。弘法大師が中国より伝えた孔雀明王の図様を模写したとされる。様々な災難を祓う密教の「孔雀経法」本尊として信仰されてきた。華麗な彩色による。通常は非公開。 ◈絹本著色「童子経曼荼羅図」(重文)は、鎌倉時代作。 ◈紺紙金泥「般若心経」は、鎌倉時代作。伝・弘法大師筆。 ◈「賴瑜僧正像」は、南北朝時代作。 ◈絹本著色「両界大曼荼羅」2幅、室町時代作。 ◈絹本著色「弘法大師像」は、室町時代中期、1444年作。 ◈「玄宥僧正像」は、江戸時代の運敞賛、「運敞僧正像」は、江戸時代の寿像で自賛による。 ◈「十六羅漢屏風」(重文)は、江戸時代前期、1609年作、長谷川等伯筆。 ◈「一の谷合戦図屏風」(重美)。 ◈絹本著色「弘法大師像」は、江戸時代作。 ◈絹本著色「両界種子曼荼羅図」2幅は、江戸時代作。 ◈「蓮舟観音図」は、徳川綱吉(1646-1709)画による。第8世信盛僧正(1620-1693)が江戸幕府第5代将軍・綱吉から拝領したとみられる。狩野派に習った綱吉の画技が発揮されている。 ◈「釜山浦富士図」は、英一蝶(はなぶさ-いっちょう、1652- 1724)画による。京都所司代第15代・牧野英成(1621-1741)により寄付された。江戸狩野派の様式を生かしている。 ◈「徳川秀忠朱印状(智積院法度)」は、江戸時代前期、1617年作。「徳川秀忠朱印状」は、江戸時代前期、1619年作。法度(禁止事項)、寺領に関する記述がある。 ◈「智積院靈寶并袈裟世具目録」は、江戸時代前期、1705年作。 ◈大師堂の扁額「遍照金剛殿」は、江戸時代前期-中期の大通寺の南谷(照什、1663-1736)による。 ◈「密教法具(輪宝・羯磨・四橛)」は、江戸時代中期、1765年作。徳川家と真言宗の関わりを示す資料として徳川家康の150年遠忌にあつらえた。 ◈「朝顔図」1幅は、土田麦僊(1887-1936)画による。智積院の障壁画「楓図」「桜図」に学び描いた。 ◆障壁画 豊臣秀吉が3歳で夭折した長男・鶴松の菩提を弔うために祥雲禅寺(祥雲寺)を建立した。その客殿を飾っていた障壁画の一部が智積院に残されている。 長谷川等伯(1539-1610)と子・久蔵(1568-1593)、その一門による一連の紙本金地着色の障壁画(国宝、重文)があった。等伯は、鶴松の生涯を四季に喩えたという。控えの間に「春・桜」(久蔵筆)、法要の間に「夏・青緑の松」(等学筆)、上段の間に「秋・紅葉」(等伯筆)、冬の間に「雪と松」(等秀?筆)で飾られた。 豊臣家滅亡後、等伯一門の障壁画は、江戸時代前期、1615年、徳川家康により智積院に与えられた。かつて、100面以上存在した。江戸時代前期、1682年、近代、1947年の火災、盗難などで多くが失われ、現在は20数面のみが残る。火事の際には、僧侶らが画を懸命に運び出したという。 収蔵庫に障壁画が保存展示されている。いずれも鳥が描かれない金碧花木図が特徴になる。 ◈「松に立葵図」15面(国宝)は、上段の間にある。等伯筆、また二男・長谷川宗宅筆ともいう。金地に極彩色で描かれている。 ◈紙本金地着色「桜図」4面(国宝)は、安土・桃山時代、1592年頃に、25歳の久蔵が描いた遺作になる。完成の翌年に急逝する。最も優美で繊麗な絵とされる。 金箔を使った金雲の地に、中央に桜の太い幹2本が描かれている。右手の木は、ほぼ幹のみしかない。牡蠣の胡粉により厚く塗られた八重桜の白い花弁一枚一枚、蕾が画面に浮かび上がる。花弁は、月光の下で白く発光するという。175.6×139.5㎝。 ◈紙本金地着色「楓図 壁貼図」4面(国宝)がある。安土・桃山時代、1593年に、55歳の等伯が前年に急逝した息子・久蔵を悼んで描いた。嘱望された子を喪い、一度は創作意欲を失いかけ、息子の分まで精進しようと自らを鼓舞し、楓図を描き上げたという。絵には父の悲哀が表されているともいう。実物は、火災の際に持ち出されたというが、一部に焼痕がある。 金雲の地に、上部を大胆に切り取られた楓の大木2本がある。夏から秋への季節の移ろい、秋日に映える楓を表している。葉には微妙な色の変化が付けられている。楓も紅葉とともに緑の葉も描かれており、一葉一葉に多様な色使いになる。その太い根元に対照的に、萩、鶏頭、菊などの白い花弁が鮮やかに描写されている。緑葉、太い幹の左に印象的な群青の水辺も配される。 172.5×139.5㎝。 ◈「雪松図」4面(国宝)は、娘婿・長谷川等秀とも等伯門下の手によるともいわれる。作風は古風で、松の大木が左下より右上に画面を斜めに立ち上がる。それに呼応するように椿、梅が白い花を付けている。172.5×141㎝。 ◈紙本金地着色「松に秋草図屏風 床貼図」二曲一双(国宝)は、安土・桃山時代、1592年頃、等伯と久蔵合作ともいう。右手に描かれた太い松の幹の上部は省略されている。地面にはさまざまな白花が全体に花開く。根元の薄は籠の網目の様に交差して描かれる。本来は障壁画4面であり、その後、屏風に仕立て直されたため引き手の跡が残る。227.3×331㎝。 ◈紙本金地著色「松に黄蜀葵(とろろあおい)図 床貼図」4面(国宝)がある。等伯作、また、等伯一派にとみられる。安土・桃山時代、1593年(1592年頃とも)作になる。豊臣秀吉が3歳で亡くなった愛児鶴松の菩提を弔うために建立した祥雲寺に描かれた。 金碧の花木図障壁画は、鶴松の松に因み描かれたともいわれている。鶴松が存命であったことを仮定し、人間模様に重ね四季折々の風景が描かれているともいう。葵(徳川)を蔽うように生える巨木の松(豊臣)の意味が隠されているともいう。335×354㎝。 ◈「松図(松に梅図)」二曲半双(重文)は、作者不詳という。等伯の下絵ともいう。かつて、焼失した大玄関にあり、東福門院の旧殿にあった狩野派の描いた障壁画の一部ともいう。 ◈宸殿襖絵に、現代の画家・堂本印象(1891-1975)筆の「婦女喫茶図」4面(1958)がある。「松桜柳の図」「朝顔に鶏の図」「朝顔に茄子の図」「流水に鳶の図」による。 和装と洋装の婦人が野点をして椅子に座る。現代風俗を主題にした。金地に鮮やかな色彩と近代的な形態構成で描かれている。力強く大胆な木々の表現などに、智積院の長谷川派障壁画の影響が見られる。 ◈講堂集会所に現代の田淵俊夫(1941-)筆「四季墨絵」(2008)、刻、春夏秋冬の60面の障壁画がある。 後藤順一(1948-)筆の百雀の間の「百雀図」には99羽の雀が描かれている。 「浄」8面(1995-)がある。 ◈密厳堂正面に、江戸時代前期、1672年の運敞(1614-1693)自筆の「密厳堂」の額が掲げられている。 ◈三部権現社の拝殿に、天井画「龍図」が描かれている。蜷局を巻いた中心に頭部が描かれている。 ◈大玄関使者の間に「布袋唐子嬉戯の図」がある。江戸時代-近代の月樵道人画(1846-1918)作による。 ◆庭園 大書院東面に座観式池庭(国指定名勝)がある。1600㎡の広さを有している。 安土・桃山時代、1593年頃に建立された豊臣秀吉による祥雲禅寺(祥雲寺)の庭園遺構とみられている。江戸時代、1615年に、徳川家康より3世・日誉(1556-1640)に与えられた。江戸時代前期、1674年、7世・運敞(うんしょう、1614-1693)の時、庭が改修された。ただ、大改造はされなかった。近年の発掘調査でも、祥雲禅寺の創建当初の作庭が原型になっているとされた。江戸時代前期、1682年に火災を受けている。 萬福寺5世・高泉性潡(こうせん-しょうとん、1633-1695)は「東山第一景」と賞賛した。茶人・千利休(1522-1591)好みの庭ともいわれる。 築山・泉水庭の先駆の作庭といわれている。書院東方の自然地形を利用し、中国の景色が模されている。自然傾斜地に築山が造られ、石組、植栽を行った。山麓に沿ってい南北に細長い池が造られている。池は、長江(揚子江)を表したという。池には泥を堆積させ、あえて淀みが作られ、深緑色が演出されている。時折鯉が泳ぐと、底の泥を掻き揚げる趣も取り入れられた。 石、刈込を細かく配しながら、全体として水の庭の雄大さと重厚さを演出する。池は広く太い川の流れのように配されている。池水は大書院落縁の床下にまで入り込む。これは江戸時代中期の修造による。船に乗っているかのような気分にさせる。 縁先、池前には、黒い一文字手水鉢が据えられた。水穴が一の字に見えることに因んで名付けられた。手水鉢は、池に浮かぶ一艘の舟に見立てられている。 阿弥陀ヶ峰を背に、中国江西省の廬山(ろざん)を模したという築山がある。借景、廬山を見上げるような見方が本来の形ともいう。狭い庭園を広く見させる工夫になる。サツキ(5月下旬-6月下旬)、ツツジの大刈り込みがあり、琴、撥を表したともいう。自然の音を弾き聴くことを意味している。 数多くの景石が配されている。池に注ぐ中央の滝石組は、江戸時代の改修による。石組と刈込が交互に配される。さらにその上の築山の中、渓流に架けられた切石橋は、中国宋末元初期の山水画の影響がある。画僧の名に因み「玉澗流(ぎょくかんりゅう)」といわれる。この石橋より奥は、自然石だけを用い、刈込を配し、安土・桃山時代の作庭という。 池の南の2枚の紀州産青石による橋も、安土・桃山様式の祥雲禅寺の遺構という。羅漢石は、築山に向かって合掌す姿という。たとえ釈迦はいなくても、自然から教えを受けていることを示している。かつては、苔が生え、緑衣、萌木色をしていたという。 ◆根来寺・根来衆 覚鑁は鳥羽上皇の庇護を受け、高野山に学問探究の場の伝法院、修禅道場の密厳院を建立した。根来近郊には荘園を得て寺は隆盛した。その後、覚鑁は高野山との確執により、平安時代後期、1140年に根来に移る。豊福(とよとみ)長者の山岳信仰の葛城山系草庵を建て直し、豊福寺(ぶふくじ)とした。学問所の円明寺、住居の密厳院などを建立する。1143年の覚鑁没後、衆徒の一部は高野山に戻る。鎌倉時代後期、1288年、頼瑜らが再び高野山から移ってきた。 安土・桃山時代、天正年間(1573-1591)に隆盛になる。1543年の種子島への鉄砲伝来により、一梃は根来寺の根来衆(行人、ぎょうにん)の手に渡った。根来では紀ノ川に良質の砂鉄を産したことから、数年後には鉄砲の量産を可能とし、根来衆による鉄砲隊を組織、販売も行った。1583年、根来衆の動向を危険視した豊臣秀吉は、10万の軍勢で根来を攻め、2000もの伽藍を焼いた。その後、再興は許されなかったが、紀州徳川家の外護を受け、新義真言宗の総本山として復興された。 なお、院号の智積院は、根来寺大伝法院内に長盛が建立した学問所の智積院に由来する。 ◆祥雲禅寺 安土・桃山時代、1589年、豊臣秀吉の側室・淀殿は鶴松(捨丸)を産む。だが、鶴松は3歳で夭逝した。 秀吉は愛児の菩提のために、1591年に寺院建立に着工し、1592年(1593年とも)、現在の智積院境内に臨済宗の祥雲禅寺(祥雲寺)を創建した。京都所司代・前田玄以が普請奉行になり、大仏殿坊舎の一部も流用された。「京都第一の大寺」と謳われた。開山は妙心寺の高僧・南化(下)玄興による。寺名は鶴松の法名・祥雲院にちなむ。1593年に3回忌が営まれる。建物内部は、玄以により長谷川等伯親子の障壁画で飾られた。1596年、寺領300石が寄進される。鶴松遺品の玩具船、倶利伽羅龍守刀なども寄進された。秀吉没後、無住になり、伽藍は焼失した。 江戸時代前期、1615年の豊臣家滅亡後、祥雲禅寺は、徳川家康により智積院日誉に下げ渡され、寺号は禅の字を取り祥雲寺になる。祥雲寺住職の海山は、師・南化玄興とともに棄丸の木像(遺骨とも)を自ら背負い、妙心寺に戻ったという。現在、妙心寺の塔頭・玉鳳院境内に祥雲院殿霊屋(おたまや)が祀られ、棄丸の木像が安置されている。 現代、1992年、祥雲寺客殿遺構が境内講堂の地より発掘されている。 ◆学林 「学問寺」「学山智山」といわれた智積院は、7世・運敞(うんしょう、1614-1693)により、江戸時代前期、1661年以降に学寮が整備された。境内に、智山勧学院が置かれ、建物は茶臼山(大坂)の陣所を移している。1700年に敷地を広げる。経本を納めた経蔵なども建てられた。学寮の遺構は、現在3棟ある行堂とみられている。 能化(住職)、学侶(所化)がおり、学侶の修養は20年に及んだ。真言教学のほか、宗派の隔てなく、一般の学徒にも開放されていた。そのほかの仏教一般も修めた。唯識、倶舎、インド哲学、国学、漢学、天文暦学、算数、兵学も学んだ。江戸時代中期の最盛期に、70あまりの学寮があり、全国から集まった僧(所化、学侶)は1600人にも及んだ。僧のすする朝粥の音が、鴨川の七条大橋まで聞こえてきたという。 ◆歴代 江戸時代には、多くの優れた僧(学匠)が集まった。7世・運敞(うんしょう、1614-1693)の時、教学の最盛期を迎え、門下3000人といわれた。諸堂を造営し繁栄した。 8世・田信盛(しんせい、1620-1693)も諸堂を復興する。9世・宥鑁(ゆうばん、1624-1702)は伝法大会を再興した。10世・専戒(せんかい、1640-1710)は金堂を再建した。11世・覚眼(かくがん、1643-1725)は智山能化として初めて大僧正に任ぜられる。22世・動潮(どうちょう、1709-179)は講学伝授に努め、智山第一の事相家といわれた。32世・海応(かいおう、1769-1833)は倶舎(くしゃ)学(大乗仏教理解の基礎学)に通じた。37世・信海(しんかい、1783-1856)、39世・隆栄(りゅうえい、1809-1867)も倶舎学の講学を行う。 智積院の学門は、唯識(ゆいしき、仏語であり、一切の諸法は識としての心が現わし出しており、識以外に存在するものはないとする)・倶舎の教学である性相学(しょうぞうがく、人の肉体上特性から、人の性質や運命などを判断する学問)が栄えた。 ◆加持身説 真言宗の加持身説は、空海を高祖とし、覚鑁を宗祖とする。大日如来が、利他のためにとる形態を示す。本地身説法を説く高野山古義真言宗に対し分立した。覚鑁が開いた大伝法院を中心とし、のちに智山(智積院)、豊山(大和・長谷寺)二派に分れた。 古義は、従来の教理・本地身説を説き、密教の仏身説で宇宙の根源・毘盧遮那仏の法身をいう。高野山を中心とし、古義八派あり、その後各派に分裂した。 ◆寺紋 寺紋の桔梗紋は、加藤清正の家紋に因むという。 ◆仏旗 仏旗(ぶっき)は、左より青、黄、赤、白、橙(樺)の配色になっている。青は仏陀の頭髪の色「定根」を表わす。 黄は仏陀の身体の色「金剛」、赤は仏陀の血液の色「精進」、白は仏陀の歯の色「清浄」、 樺(橙)は仏陀の袈裟の色「忍辱」を示す。また、旗一番右の列には5色を上から順番に並べた縞模様があり、「輝き」を表わす。 ◆墓地 境内の東には能化の墓、歴代の墓が立つ。 「学侶墓地」もある。江戸時代に諸国の末寺より集った。智積院内で修行し志半ばで亡くなった学僧が葬られている。 墓石は、もとは地蔵山にあり、1991年に移転した。 ◆歌碑 講堂近くに俳人・高浜虚子(1874-1959)の歌碑、「ひらひらとつくもをぬひて落花哉」が立つ。近代、1930年に当院を訪れた際に詠んだ。 「つくも」とは都久毛(つくも)太太藺 (ふとい)、(大藺 [おおい]のことで、蚊帳吊草(かやつりぐさ)科になる。 池、沼、湿地に群生し、高さは2mぐらいある。筵、敷物を編むのに使った。夏に、茎先から茶色い花が咲く。 ◆祥雲禅寺・雲祥院 安土・桃山時代、1589年に、豊臣秀吉(1537-1598)の側室・淀殿(1567-1615)は棄丸(鶴松、1589-1591)を産む。だが、1589年旧8月5日に、棄丸は3歳で夭逝した。 妙心寺での棄丸の葬儀後に、1591年に秀吉は愛児の菩提のために、寺院建立に着工した。1592年/1593年、方広寺大仏殿裏手(現在の智積院境内)に臨済宗の祥雲禅寺(祥雲寺/東山天童山祥雲寺)を創建した。京都所司代・前田玄以(1539-1602)が普請奉行になり、大仏殿坊舎の一部も流用された。「京都第一の大寺(都一番の寺)」と謳われる。開山は妙心寺の高僧・南化玄興(なんか-げんこう、1538-1604)による。寺名は棄丸の法名「祥雲院殿玉巌麟公神童」に因んだ。 1593年に3回忌が営まれる。建物内部は、玄以により長谷川等伯(1539-1610)一門の障壁画で飾られた。1596年、寺領300石が寄進される。棄丸遺品の玩具船・倶利伽羅龍守刀なども寄進された。1598年、秀吉没後、無住になり伽藍は焼失した。 江戸時代前期、1615年の豊臣家滅亡後、祥雲禅寺は、徳川家康(1543-1616)により智積院日誉(1556-1641)に下げ渡される。寺号は「禅」の字を取り「祥雲寺」になる。寺を追われた祥雲寺2世・海山元珠(かいざん-げんじゅ、1566-1642)は、師・南化玄興木像を背負い、棄丸の木像(遺骨とも)を胸に抱き、棄丸の遺品を携えて妙心寺に戻ったという。自坊「亀仙庵(きせん-あん)」を祥雲寺の「祥雲」を逆さにして「雲祥院」と変えた。家康に無言の抵抗を続けたという。 妙心寺塔頭・玉鳳院に棄丸は埋葬され、境内の祥雲院殿霊屋(おたまや)に眠る。遺愛の鎧・守り刀も遺されている。妙心寺塔頭・隣華院には祥雲寺より移された棄丸の木像がある。 1682年に祥雲寺は焼失した。等伯親子らが描いた障壁画は現在、智積院に収蔵されている。 ◆京都十三仏霊場めぐり 智積院の不動明王は京都十三仏霊場めぐりの第1番札所になっている。 室町時代、8代将軍・足利義政( 十三仏とは中陰法要、年忌法要の際の十三体の仏・菩薩をいう。霊を極楽浄土に導き、自身の死後の法事をあらかじめ修する。中陰法要は、葬儀後、初七日の不動明王、二十七日の釈迦如来、三十七日の文殊菩薩、四十七日の普賢菩薩、五十七日の地蔵菩薩、六十七日の弥勒菩薩、七十七日の薬師如来とあり、これらを終えた満中陰により新たな生を受け、続いて百日の観音菩薩、一周忌の勢至菩薩、三回忌の阿弥陀如来、七回忌の阿閦(あしゅく)如来、十三回忌の大日如来、三十三回忌の虚空蔵菩薩と追善法要が続く。 ◆花暦・樹木 サツキ・ツツジ(5月下旬)、キキョウ(寺紋はキキョウで、祥雲寺建立の際に関わった加藤清正の家紋に因むともいう。境内には3000株が植えられている)(7月日)。青葉・青モミジ(6-8月)、紅葉(11月)。 ボダイジュがある。 ◆宿坊・修行体験 宿坊の「智積院会館」に宿泊できる。金堂でのお勤め、明王殿での護摩祈祷見学、僧による解説で障壁画、庭園の拝観もできる。 茶寮「ききょう」でこんにゃく料理、精進料理が頂ける。 「写経のつどい・法話」(毎月21日、13:00、金堂地下ホール)。 ◆年間行事 修正会・元朝大護摩供(1月1日)、後七日御修法(ごしちにちみしほ)(1月8日-14日)、阿字観会 (1月12日)、新年祝祷会・お昆布式(1月15日)、写経のつどい (1月21日)、初不動(1月28日)、節分会(2月3日)、阿字観会 (2月12日)、常楽会(2月15日)、写経のつどい(2月21日)、伝法灌頂・伝法大会(3月6日-12日)、阿字観会(3月12日)、京都春の東山 三ヶ寺巡り(東福寺、泉涌寺、智積院)(3月中旬-5月中旬)、正御影供・写経のつどい(3月21日)、彼岸会法要(春分の日)、得度式(3月30日)、仏生会(花まつり) (4月8日)、阿字観会(4月12日)、玄宥僧正誕生会(4月17日)、写経のつどい(4月21日)、得度式(4月30日)、阿字観会(5月12日)、写経のつどい(5月21日)、阿字観会 (6月12日)、青葉祭(両祖大師誕生会、柴燈護摩道場で山伏姿の僧による大護摩供養を行う。)・柴燈大護摩供(6月15日)、写経のつどい(6月21日)、阿字観会(7月12日)、写経のつどい(7月21日)、得度式(7月30日)、暁天講座(8月1日-2日)、阿字観会 (8月8日)、施餓鬼会(8月12日)、盂蘭盆会(8月15日)、写経のつどい(8月21日)、地蔵盆会 (8月24日)、永代・納骨・日月牌総供養法要(金堂内で光明真言を100人の僧が唱える。光明三昧ともいう。)(8月31日)、運敞僧正会(9月10日)、阿字観会(9月12日)、写経のつどい(9月21日)、彼岸会法要(秋分の日)、戦没者慰霊法要(10月3日)、玄宥僧正忌(10月4日)、京都秋の東山 三ヶ寺巡り(東福寺、泉涌寺、智積院)(10月中旬-11月中旬)、阿字観会(10月12日)、写経のつどい(10月21日)、阿字観会(11月12日)、写経のつどい(11月21日)、成道会・阿字観会(12月8日)、冬報恩講・出仕論義・陀羅尼会(出仕論義は仏道を究めるための問答を行う。)(12月10日-12日)、写経のつどい(12月21日)、除夜の鐘(23:30頃から鐘楼堂での法要が行われる。鐘撞では参拝者も参加できる。守り札授与、飲み物などの接待もある。)(12月31日)。 月並報恩講(毎月12日)、月並御影供(毎月21日)。 *年間行事(拝観)などは、中止・日時・内容変更の場合があります。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 『古寺巡礼 京都 29 智積院』、『京の古都から 25 智積院』、『京都・山城寺院神社大事典』、『洛中洛外』、『続・京都史跡事典』、『京都大事典』、『朝鮮通信使と京都』、『昭和京都名所図会 1 洛東 上』、『京都古社寺辞典』、『京都府の歴史散歩 中』、『京都戦国武将の寺をゆく』、『京都幕末維新かくれ史跡を歩く』、『別冊太陽 長谷川等伯』、『庭を読み解く』、『京都の寺社505を歩く 上』、『京都 神社と寺院の森』、『京都のモダニズム建築』、『京都の歴史災害』、『こころ美しく京のお寺で修行体験』、『京都御朱印を求めて歩く札所めぐりガイド』、『京の福神めぐり』、『京都の隠れた御朱印ブック』、『週刊 日本の美をめぐる 金と墨の 長谷川等伯』、『週刊 日本庭園をゆく 22 京都洛東の名庭 3 東福寺 高台寺 智積院』、『週刊 仏教新発見 17 長谷寺 智積院』、『週刊 古寺を巡る 42 智積院』、『週刊 古寺名刹巡拝の旅 32 東山 京都』、『週刊 京都を歩く 25 東山 1』、『京の冬の旅 2021 -別冊旅の手帖』、ウェブサイト「智積院」、ウェブサイト「文化庁 文化財データベース」、ウェブサイト「サントリー美術館」、ウェブサイト「コトバンク」  |

|||

|

|

|||