|

|

|

| 三玄院 〔大徳寺〕 (京都市北区) Sangen-in Temple |

|

| 三玄院 | 三玄院 |

|

|

「石田三成公御墓地」の石標        |

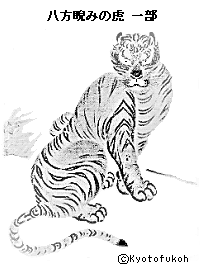

大徳寺境内本坊西にある塔頭・三玄院(さんげん-いん)は、境内1000坪(3300㎡)ある。僧・沢庵宗彭、茶人・千宗旦の修道場として知られ、武将・石田三成、画家・原在中、画家・長谷川等伯ゆかりの寺になる。 臨済宗大徳寺派。 ◆歴史年表 安土・桃山時代、1589年/1586年/天正年間(1573-1592)、石田三成、浅野幸長、森忠政らが、大徳寺111世・春屋宗園(しゅんおく-そうえん)を開祖として創建した。当初は、現在地の西隣にあった。 近代に入り、現在地に移る。この地にあった龍翔寺の部材により再興された。 ◆春屋 宗園 室町時代後期-江戸時代前期の臨済宗の僧・春屋 宗園(しゅんおく-そうえん、1529-1611/1612)。男性。俗姓は園部、別号は一黙子、諡号は朗源天真禅師、大宝円鑑国師。山城国(京都府)の生まれ。建仁寺の驢雪鷹灞(ろせつ-ようは)に参じ、足利学校に学ぶ。大徳寺・笑嶺宗訢(しょうれい-そうきん)の法を嗣ぎ住持になる。和泉・薬泉寺、近江・瑞岳寺を開く。1569年、大徳寺111世。1571年、大徳寺再住。西賀茂・正伝寺の龍珠軒、和泉・南宗寺、陽春庵に移る。1580年、津田宗久に請われ和南・大通庵の開山、1589年、大徳寺・三玄院、龍光院などを建立した。石田光成に請われ、1599年、近江・瑞岳寺開山。1600年、諡号は朗源天真禅師、大宝円鑑国師。大仙下三玄派の祖。著『円鑑国師一黙稿』。 83歳。 千利休、古田織部らと親交があった。法嗣に玉室宗珀(ぎょくしつ-そうはく)、江月宗玩(こうげつ-そうがん)、天祐らがいる。 ◆石田 三成 室町時代後期-安土・桃山時代の武将・石田 三成(いしだ-みつなり、1560-1600)。男性。初名は三也、通称は佐吉。近江国(滋賀県)の生まれ。父・正継。羽柴秀吉の長浜領主時代に近侍する。治部少輔、従五位下から従四位下に昇る。1582年、山崎合戦、1583年、賤ヶ岳の戦に加わり、1585年、秀吉の関白任官に伴い諸大夫になる。1586年、堺奉行になった。三成は浅野幸長・森忠政とともに大徳寺山内に三玄院を建立した。1587年、島津征討を行う。1590年以降、武蔵忍城攻めに失敗する。1591年、千利休切腹事件では利休の娘を炮(あぶり)責めにしたという。風聞として利休の母・娘を蛇責めに処したもいう。1591年、近江佐和山城主、1592年-1593年、文禄の役では明国との和平交渉に当たる。1595年、豊臣秀次事件で秀次を追及する。1597年-1598年、慶長の役では秀吉没後の軍撤収に関わる。1599年、加藤清正らの襲撃を受けるが、家康により難を逃れる。1600年、関ヶ原の戦で、毛利輝元のもと家康に反した。近江で捕らえられ六条河原で処刑され晒された。41歳。 遺骸は大徳寺の春屋宗園(しゅんおく-そうえん)により引き取られ、大徳寺塔頭・三玄院(北区)に埋葬された。法名「江東院正岫因公大禅定院」で春屋が付した。妙心寺・寿聖院(右京区)にも墓がある。 ◆森 忠政 室町時代後期-江戸時代前期の武将・大名・森 忠政(もり-ただまさ、1570-1634)。男性。名は千丸、通称は近太夫。美濃(岐阜県)の生まれ。父・可成の6男。織田信長小姓・蘭丸の弟に当たる。豊臣秀吉に仕えた。1584年、兄・長可の美濃国金山城を継ぐ。1587年、従四位下侍従、羽柴姓を授けられる。1592年、肥前名護屋城の警護に当たる。秀吉死後、徳川家康に仕える。1600年、海津城主になり、関ヶ原の戦で、東軍に属し戦う。1587年、美作津山に移封になる。3代将軍・徳川家光上洛に際し京都で急死した。65歳。葬地は三玄院で行われた。 ◆浅野 幸長 安土・桃山時代-江戸時代前期の武将・浅野 幸長(あさの-よしなが、1576-1613)。男性。幼名は長満、名は長継、長慶。近江(滋賀県)の生まれ。父・浅野長政の長男。1589年、従五位下・左京大夫に叙任する。1590年、小田原攻めで初陣を飾る。1593年、父に甲斐16万石を与えられた。1595年、豊臣秀次の失脚事件に連座し、能登に流されその後恩赦される。1597年、慶長の役に加わる。1600年、関ヶ原の戦では、父と共に東軍に属し戦功をあげた。砲術を稲富祐直に学び「天下一」と称された。和歌山で没した。38歳。 ◆長谷川 等伯 室町時代後期-江戸時代前期の画家・長谷川 等伯(はせがわ-とうはく、1539-1610)。男性。本姓は奥村、通称は又四郎、名は信春(しんしゅん)。長谷川派の祖。能登(石川県)畠山家家臣・奥村家に生まれた。染め物屋を営む長谷川家の養子になる。義父から絵を教わる。雪舟門弟・等春の弟子・宗清に学び、信春と称し、熱心な法華信徒として仏画を描いた。1571年、本法寺を頼り妻子と共に上洛、狩野永徳に入門するが後に出る。千利休、本法寺10世・日通、大徳寺・春屋宗園(しゅんおく-そうえん)らと交わる。大徳寺塔頭・三玄院事件により世に認められる。住職・春屋は、禅寺に絵はいらないとして、等伯の申出を拒む。等伯は、住職の留守中に、客殿の襖一面に水墨による四季山水の絵を描いたという。 その後、名声を高めることになる。長谷川派は狩野派に拮抗した。1590年、前田玄以は等伯に、仙洞御所対屋障壁画を描かせようとする。だが、永徳は勧修寺晴豊によりこれを覆した。1590年、永徳は急逝する。翌1591年、等伯は豊臣秀吉が愛息を弔うために建てた祥雲寺の障壁画を引き受け、長谷川派を確立した。江戸で没したともいう。72歳。 三玄院には等伯筆「絹本著色大宝円鑑国師(春屋宗園)像」(重文)がある。 ◆古田 織部 安土・桃山時代-江戸時代前期の武将・茶人・古田 織部(ふるた-おりべ、1543/1544-1615)。男性。名は重然(しげなり)、通称は左介、号は印斎、景安、古左、古織(こしょく)、法名は金甫宗室。美濃(岐阜県)の生まれ。父・古田重定。初め、美濃の守護大名・土岐氏に属した。1560年、織田信長の美濃平定の際に、父とともに信長に従う。播州攻略に活躍した。1582年、信長の死後、豊臣秀吉に従う。山崎の戦に加わる。この頃より千利休と親交した。1583年、賤ヶ岳の戦、1584年、小牧・長久手の戦い、1585年、紀州根来攻め、四国征伐などに出陣した。秀吉が関白に任じられ、織部は従五位下織部正(かみ)になる。秀吉に山城国西ヶ岡に領地を与えられた。1587年、九州征伐、1590年、小田原征伐に従い、1592年、文禄の役で肥前名護屋に下る。秀吉によりわび茶を武家の茶に改めるように命じられ、書院式茶道を完成し諸大名に伝授した。秀吉の最晩年に、御咄衆の1人に加えられる。1591年、利休の堺蟄居を命ぜられた際に、細川三斎(忠興)と淀の舟本で見送る。1594年頃、小堀遠州が弟子入りする。慶長年間(1596-1615)初年、茶の湯名人と評される。1598年、秀吉没後に、西ヶ岡の地を嫡男・重広に譲り、伏見の屋敷で茶事に専念した。徳川家康に仕え、利休に茶を学ぶ。1600年、関ヶ原の戦で徳川方に付く。常陸・佐竹義宣を東軍に帰属させる工作を行う。1603年より、小堀遠州に茶の湯を伝授した。(慶長伝授)。1608年、大坂城で織田有楽斎とともに秀頼に献茶した。1610年、江戸城で2代目将軍・秀忠に台子を伝授する。京洛での放火事件に織部の茶坊主が関与し、1614年、大坂冬の陣で徳川方に加担し、負傷した。1615年、大坂夏の陣では、恩ある豊臣方に通じたとして、一族とともに捕えられた。伏見木幡(こばた)の屋敷内で抗弁せず自刃した。著『茶湯伝書』。72/73歳。墓は大徳寺塔頭・三玄院(北区)、興聖寺(北区)にもある。 後に利休七哲の一人になる。織部流茶道の祖。破格の茶といわれ、茶の湯を変革した。利休の茶を改め、武士好みの茶道、大名茶を確立する。作意は織部好みと呼ばれた。茶室に多窓形式の興福寺八窓庵、藪内家燕庵、露地、形の歪む「へうげもの(沓型茶碗)」の織部焼、灯籠などを残した。切腹後は「天下一の宗匠」などと称された。門弟に徳川秀忠、本阿弥光悦、小堀遠州などがある。 ◆原 在中 江戸時代中期-後期の画家・原 在中(はら-ざいちゅう、1750-1837)。男性。名は致遠、字は子重、別号は臥遊。京都の酒造家に生まれた。絵は石田幽汀、円山応挙に付く。山本探淵に仏画を学ぶ。寺々の元・明の古画を独学し、土佐派に学ぶ。有職人物画を得意にした。寛政度(1789-1801)造営の御所障壁画制作に応挙らと参加した。常御殿の杉戸絵、相国寺方丈障壁画「補陀落図」「琴棋書画図」などを描いた。土佐派、円山四条派、岸派、古狩野などを融合し、精密な装飾画風の原派を興した。京都で没した。88歳。 天性寺(中京区)に葬られた。 ◆仏像・木像 ◈方丈(本堂)中央室中の左端に本尊「阿弥陀如来像」が安置されている。 ◈中央に開祖・春屋宗園木像が祀られている。 ◆建築 方丈(本堂)がある。 ◆茶室 ◈八窓の茶室「篁庵(こう-あん)」は、方丈の北西にある。古田織部作になる。江戸時代後期、文政年間(1818-1830)に建立された。藪内家は当院の檀越であり、茶人・竹翠紹智(ちくすい-じょうち、1840-1917)が西本願寺より譲られ、近代、明治期(1868-1912)末に、大徳寺・三玄院に移築した。 窓は突上窓などが8つ開き「八窓の茶室」とも呼ばれた。眼2、耳2、鼻孔2、口1、心1の計8つの「窓」を表現したともいう。天井は蒲天井、壁は油壁(菜種油で土を練る)になっている。相伴畳1畳は、ほかの茶室には見られない。控の間(武者隠し)とも呼ばれ4畳台目にも変わる。水屋に網代戸の付く袋戸棚が設えられ、牡丹・菖蒲が描かれている。 当院の三畳台目(襖で仕切られた1畳の相伴畳付)、八ツ窓。 ◈十畳「自得軒(じとく-けん)」がある。 ◆文化財 ◈長谷川等伯筆「絹本著色 大宝円鑑国師(春屋宗園)像(宗佐本)」1幅(重文)は、安土・桃山時代、1594年作。111.2×50.7㎝。 ◈さらに、同年作のほぼ同じ構図の「大宝円鑑国師像(宗仲本)」がある。109.8×49.5㎝。 ◆障壁画 ◈本堂中央の室中に、原在中の墨筆「八方睨みの虎(波に虎図)」8面がある。虎も龍も仏法を護持する霊獣とされている。左手(南)の虎図は中国の南宋末、元初の禅僧・画家・牧渓(ぼっけい/もっけい)の筆をもとに在中が描いた。八方睨みの絵といわれ、上下左右のいずれの位置から見てもその方を睨んでいるように見える。 右手(北)の龍図は、龍の動きがあまりにも早いためとして、頭部などは描かれず、逆巻く波と雲、わずかに龍の鱗が溜し込み技法(墨色の滲み効果)により描かれている。 ◈ほかに、四季の図として「花鳥図」8面、「猿猴図(えんこう-ず)」5面、「雪景山水図」6面、「芦雁図」8面、がある。いずれも在中が四季の移ろう花鳥風月を、狩野派、円山派、阿弥派、土佐派、琳派などの技法を取り込んで描いた。 ◆庭園 方丈(本堂)の西に、枯山水式庭園「昨雲庭(さくうん-てい)」がある。昨雲とは、迷いのあとも留めない人間本来の清浄な姿を表すという。 白砂に立石、苔地、植え込みで構成される。七五三、心字を表すともいう。大徳寺本山の右手(南)から仏殿、法堂、方丈、参道に植えられている松並木なども借景に取り入れている。 左手奥(北東)に、植栽と組石があり、深山の滝に見立てた立石(滝石)には縦に筋(水割れの面)が入る。天然記念物の珪灰石(けいかい-せき)6tであり、土中にその大半が埋められている。遠山の水の流れは、谷を経て島間を抜け、やがて大海に拡がる。 ◆三玄院事件 長谷川等伯(1539-1610)は、かねてより三玄院方丈の襖絵を描きたいと思っていた。住職・春屋宗園(1529-1611)に申し出ると、方丈は本来、選仏の場であり風雅の席ではないとして、禅寺に絵は不要と等伯の制作依頼を頑として受け付けなかった。 等伯は、住職の留守中に上がり込み、水墨により一気に襖絵を描いたという。等伯はその後、世に認められる。絵は、江戸時代後期に圓徳院(東山区)に移された。 現在、圓徳院方丈に水墨画「山水図襖」32面(重文)が飾られている。本来は絵が描かれない雲母で摺られた桐紋(太閤桐)を散らす唐紙に、水墨による雪景渓山水画になる。かつては36面存在したという。 ◆法嗣 三玄院からは、134世・萬江宗程(はんこう-そうてい、?-1614)、147世・玉室宗珀(ぎょくしつ-そうはく、1572-1641)、156世・江月宗玩 (こうげつ-そうがん、1574-1643)を輩出した。 僧・澤庵宗彭(たくあん-そうほう、1573-1646)、茶人・千宗旦(せん-の-そうたん、1578-1658)も修行した。 ◆参禅者 書家・公卿・近衛信尹(1565-1614)、公卿・久我敦通(?-1624)、、武将・黒田長政(1568-1623)、武将・茶人・古田織部(1544-1615)、武将・茶人・上田宗箇(1563-1650)、武将・茶人・小堀遠州(1579-1647)、武将・瀬田掃部(1548-1595)、武将・桑山重晴(1524-1606)、武将・寺沢正成(広高、1563-1633)、茶人・千宗旦(1578-1659 )、茶人・藪内剣仲(1536-1627)、茶人・千少庵(1546―1614)、商人・茶人・山岡宗無(?-1595)、画家・長谷川等伯(1539-1610)らも参禅した。 ◆寮舎 ◈「清泉寺」は、当初、室町時代後期、1481年に伏見に創建され、安土・桃山時代、1600年、範叟規座元により大徳寺山内方丈北(大林宗套の栽松軒跡地)に移された。江戸時代前期、寛文年間(1661-1673)に雲甫首座、中興の祖・伝外宗左に継がれる。准塔頭の初例、北派が独住した。後に久我家が檀越になり、墓塔を立てる。 ◈「見性庵」は、萬江宗程の勧請開祖、天祐紹杲(てんゆう-しょうこう)が開祖になる。長州・益田景祥が室・兒玉氏のために創建した。三玄院門の左にあった。江戸時代後期、1816年に焼失する。以後、再興されなかった。 ◈「自得庵」は、見性庵裏にあり、江戸時代後期、文化年間(1804-1818)に焼失した。 ◈「心華庵」は、梅巌庵の門の左にあった。詳細不明。 ◈「西江庵」は、江戸時代前期、貞亨年間(1684-1687)、大徳寺238世・列堂義仙が創建し、梅巌庵の背後にあった。その後、裏山に移される。檀越の大和・柳生氏の法徳寺の宿坊になる。北派独住で維持された。 ◆関ヶ原の戦い・石田三成 安土・桃山時代、1600年旧9月15日の関ヶ原の戦い(合戦)では、東軍・徳川家康(1542-1616)と西軍・石田三成(1560-1600)の軍勢総勢15万が美濃・近江の国境で決戦した。西軍の小早川秀秋(1582-1602)が東軍に寝返り、西軍は敗走する。 旧16日に東軍は三成の居城・佐和山城を包囲し、旧17日に総攻撃した。城には守備のため三成の父・正継(?-1600)、三成の長兄・正澄(?-1600)がいた。家康側の申し入れがあり、2人の自害を条件に、18日に開城の運びになった。この時、秀秋・田中吉政(1548-1609)の隊が城を攻めたため、2人ほか城兵らは天守に火を放ち自害・討死にした。 三成は戦場を脱し、立て直しのため大坂城に戻ろうとした。琵琶湖を迂回し湖北へ向かう途中で腹痛に襲われる。やむなく古橋村(伊香保郡木之本町)の旧知の農民に匿われた。岩穴に潜伏中に、旧21日に吉政の隊に逮捕された。 三成は大坂に送られる。小西行長(?-1600)・安国寺恵瓊(えけい)(1538?-1600)らとともに首枷を嵌められ、車に乗せられ大坂・堺で市中引き回しになった。その後、京都に移され、旧10月1日早朝に引き回しの上、六条河原の刑場で斬首された。三成らの首は三条大橋ののたもとに晒され、その後、大徳寺の円鑑国師(春屋宗園[しゅんおく-そうえん、1529-1611)は遺骸を引き取った。 三成の墓は大徳寺三玄院、供養塔は寿聖院にある。 ◆墓 春屋宗園、石田三成、森忠政、茶人・藪内剣仲(1539-1627)、茶人・古田織部の墓がある。織部は生前に宗園から法名「金甫宗屋」を授かっていた所以による。 *非公開 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 『三玄院』、『淡交 大徳寺と茶道 その歴史と大徳寺僧の書』、『京都・山城寺院神社大事典』、『紫野大徳寺の歴史と文化』、『京都・紫野大徳寺僧の略歴』、『昭和京都名所図会 5 洛中』、『京都大事典』、『京都戦国武将の寺をゆく』、『別冊太陽 長谷川等伯』、『秀吉の京をゆく』、『京の冬の旅2023年-別冊旅の手帳』、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|

| |

|