|

|

|

| 豊国神社 (京都市東山区) Houkoku-jinja Shrine |

|

| 豊国神社 | 豊国神社 |

|

|

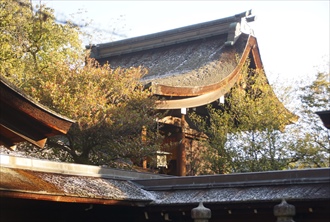

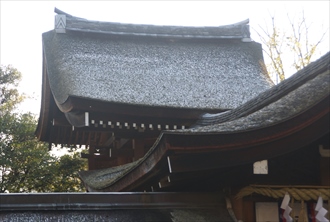

手水舎  手水舎    豊臣秀吉像  豊臣秀吉像   唐門、後陽成天皇勅額   唐門  唐門  唐門  唐門  唐門   唐門  唐門、東側  唐門  唐門    唐門  唐門    拝殿 拝殿 拝殿     拝所  本殿    本殿  東側から見た本殿、奥   摂社・貞照(さだてる)神社  摂社・貞照神社   摂社・貞照神社  摂社・貞照神社、本殿  摂社・貞照神社  瓢箪型の絵馬が千成り瓢箪状に吊り下げられている。豊臣秀吉は、戦勝するたびに瓢箪の数を増やしていったという。秀吉にあやかり、出世開運の信仰を集めている。   ひょうたん形の絵馬   摂社・貞照神社  貞照神社    馬塚、徳川幕府下、秀吉の遺骨が密かに移され、供養が続けられていたという言い伝えがある。  宝物館、千成瓢箪  【参照】大仏殿の基壇跡、境内の東にある大仏殿緑地  参考文献: 『京都戦国武将の寺をゆく』  【参照】正面通 |

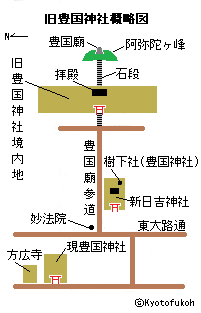

豊国神社(とよくに-じんじゃ)は、方広寺の南に隣接している。一般的には「ほうこく-じんじゃ」「ほうこく-さん」とも呼ばれる。 祭神は、吉田神道の神事作法により神になった豊国大明神・豊臣秀吉(前関白太政大臣 正一位)を祀る。旧別格官幣社。 京都十六社朱印めぐりの一つ。京都刀剣御朱印めぐりの一つ。 出世開運、厄除招福、良縁成就、家内安全、商売繁盛などの信仰がある。 秀吉の月命18日・正月三が日・例祭日(9月18日)限定の御朱印が授与される。授与品はひょうたん型守、千成ひょうたん絵馬、えん結びひょうたん絵馬、太閤出世ぞうり守、太閤黄金守などがある。 ◆歴史年表 安土・桃山時代、1598年、旧8月18日、豊臣秀吉は伏見城で死去する。秀吉の死は、2度目の朝鮮出兵中であり、兵士の士気に関わることが考慮され公表されなかった。旧9月6日、前田玄以により密かに、阿弥陀ヶ峰(193m)西麓の太閤坦(たいこうだいら)での縄張りが行われた。方広寺大仏殿鎮守八幡社(八棟作ノ社頭)という名目で、一帯30万坪に霊廟の建設が始められる。 1599年、旧3月、仮殿の建設が始まる。旧4月13日/5日、秀吉の遺体は伏見城より運ばれ、東山三十六峰の阿弥陀ヶ峰山頂に密かに葬られた。(『義演准后日記』)。遺言により神列に加わるかもしれないとして火葬されなかった。旧4月16日より8日間、仮殿竣工による遷宮式が営まれる。(『舜旧記』)。旧4月16日、大仏鎮守遷宮条々が発せられた。廟所は方広寺の鎮守社と定められ、仮殿竣工による遷宮式が執り行われる。旧4月17日、神号宣命使により、豊国廟(豊国社)には「豊国大明神」の神号が宣下された。旧4月18日、正還宮儀式、旧4月19日、豊国大明神に正一位の神位授与、神道護摩行事などが行われる。徳川家康、毛利輝元も参詣している。社司は吉田神道の卜部兼従、社僧は卜部梵舜、祭祀の鑑は妙法院常胤法親王が務めた。旧4月20日-23日、各種行事演目が行われる。旧4月24日、大和四座による申楽が演じられる。(『豊国社記』) 慶長年間(1596-1615)、最も繁栄する。豊臣秀頼は、社領4万石を寄進した。境内の整備を進める。吉田神社の吉田兼見に社務、その弟・神竜院梵舜を社僧、兼見の孫・萩原兼従を神主とした。 1601年、徳川家康は一万石の社領を寄進した。境内に56基の燈篭が立てられ、大山崎神人が毎夜、献灯した。 1602年、唐門が移築される。 江戸時代、1604年、旧8月、秀吉の7回忌の臨時祭礼は7日間にわたり盛大に執り行われる。旧8月12日、湯立。旧8月13日、雨で順延する。旧8月14日、200騎の馬揃え、風流踊りも繰り出した。旧8月15日、上京、下京の町衆500人が繰り出し、鼓、太鼓、笛の音に合わせて踊る。旧8月16日、神楽が奏される。旧8月18日、勅使・中御門資胤の社参、奉幣儀により終了した。 1610年、13回忌の臨時祭礼が執り行われる。前回忌に比して盛大ではなかった。(『舜旧記』) 1611年、豊臣秀頼は、二条城の徳川家康と対面し、方広寺大仏殿普請現場を視察、豊国社に社参した。 1614年、秀吉の17回忌に因んだ臨時祭(旧8月18日)は、方広寺鐘銘事件により家康が中止にした。 1615年、大坂夏の陣で豊臣氏が滅亡し、事態は一変する。家康の命により阿弥陀ヶ峰の秀吉の墓、豊国廟、豊国社も取り壊される。墓は方広寺裏に移される。「豊国大明神」の神号は奪われ、法号「国泰院殿」を用い、以後は仏教により供養されることになる。(第一次破却) 1616年、家康は、妙法院の常胤法親王に豊公遺宝(秀吉甲冑、秋草蒔絵文台など多数)を寄進する。 1619年、参道には妙法院により新日吉神社が移され、道は塞がれる。宝物類は、高台院、智積院、妙法院に移された。妙法院門主・常胤法親王は秀吉遺品、神宮寺(豊国神社別当神龍院梵舜の役宅)を妙法院に移管する。社殿修理は禁じられまもなく退転した。(第二次破却) 1655年、阿弥陀ヶ峰頂上の豊国廟の参道に新日吉神社を移して道を塞いだ。 安永年間(1772-1781)、荒廃する。 近代、1868年、第122代・明治天皇の意向により、明治新政府は新日吉(いまひえ)神社の神楽殿を仮社殿として再興された。この頃、若王子より鎮守社・槇本稲荷神社が遷座される。 1870年、天皇・皇后の新霊牌殿、恭明宮(きょうめいぐう)の地鎮が行われる。 1871年、寝殿造の恭明宮(現在の京都国立博物館)が完成し、位牌・念持仏を遷座、宮内省の管轄になる。 左右には女官のための局も建てられていた。 1873年、別格官幣社になる。恭明宮は廃止になる。 1875年、方広寺大仏殿の境内を割いて社地にする。 1876年、妙法院に預けられていた勅額なども返却される。開運講社が結成される。恭明宮の建物は京都府に移管される。恭明宮の住居棟の一部は仮社務所になる。 1878年、京都府(明治政府とも)は秀吉の偉勲を追賞し、旧方広寺大仏殿跡地に卜して社殿を再興した。 1880年、社殿は竣工する。 1881年、豊国神社は、社地を現在地(方広寺大仏殿旧地)に移して創建された。宝物も返却される。 1897年、阿弥陀ヶ峰頂上の豊国廟の参道を塞ぐ形の新日吉神社は、参道の南に戻される。 1898年、阿弥陀ヶ峰山頂に、秀吉の墓所「豊国廟」が再興される。日清戦争の戦勝気運とあいまり、秀吉三百年祭は盛大に催される。桃山城址、太閤坦、豊国神社、妙法院、高台寺、耳塚、智積院などゆかりの社寺などで、法要、献茶式、大茶会などが催された。官国幣社の制により別格官幣社に指定になる。 1927年、1925年とも、北政所を祀る摂社・貞照神社が創建された。 ◆梵舜 室町時代後期-江戸時代前期の僧・神龍院梵舜(しんりゅういん-ぼんしゅん、1553-1632)。男性。名は龍玄、通称は神龍院。吉田神社社家49代・吉田兼実の弟。吉田家氏寺の神龍院庵主になる。1598年、秀吉没後、兄・兼見と共に豊国廟の創立に尽力した。萩原兼従が宮司に就くと、別当として支える。1615年、大坂の陣で豊臣家が滅び、豊国社維持に動くが社殿は破却された。豊臣秀吉、徳川家康、後水尾天皇、公卿らにも神道を進講した。1616年、家康の葬儀を任され久能山に埋葬している。翌1617年、遺体改葬の際に、吉田神道により家康を大明神として祀ろうとして失敗した。1619年、神宮寺を妙法院に渡し、神龍院自邸に秀吉の神体は遷され、「鎮守大明神」と名を変えて祀り続けられた。豊国社再興を祈願し続けたという。50年にわたる日記『梵舜日記(舜旧記)』(1583-1632)がある。豊国社に関する唯一の史料とされている。80歳。 ◆豊臣 秀吉 室町時代後期-安土・桃山時代の武将・豊臣 秀吉(とよとみ-ひでよし、1537-1598)。男性。幼名は日吉丸、初名は木下藤吉郎。小猿と呼ばれた。父・尾張国(愛知県)の百姓、織田信秀の足軽・木下弥右衛門、母・百姓の娘・なか(天瑞院)。1551年、家出し、後に今川氏の家臣・松下之綱、1554年、織田信長に仕える。1561年、浅野長勝の養女・ねねと結婚し、木下藤吉郎秀吉と名乗った。戦功を重ね、1573年、小谷城主、羽柴姓と筑前守、信長の天下統一にともない西国転戦した。1582年、備中高松城の毛利軍と戦いの最中に本能寺の変が起こり和睦した。軍を返し山崎で明智光秀を討つ。1584年、小牧・長久手で織田信雄、徳川家康の連合軍に敗れる。1585年、紀州根来と雑賀、四国・長宗我部元親を服した。関白に進む。1586年、聚楽第、広寺大仏造営に着手し、太政大臣に昇り豊臣の姓を賜わる。1587年、九州征討、聚楽第が完成する。旧10月、北野天満宮で北野大茶湯を催した。1588年、第107代・後陽成天皇が聚楽第を行幸する。検地、刀狩を行う。1590年、小田原の北条氏直らの征討、朝鮮使を聚楽第に引見した。1591年、利休を自刃させる。1592年、文禄の役を始めた。甥の養子・秀次に関白職を譲り、太閤と称した。1593年、側室淀殿に秀頼が生まれると、1595年、秀次を謀反人として切腹させ、妻妾子女らも処刑した。1597年-1598年、朝鮮を攻めた慶長の役に敗れた。1598年、旧3月、醍醐寺で「醍醐の花見」を行う。旧8月、伏見城で没した。62歳。 「普請狂」と称された。京都で「都市改造」を行う。1585年-1591年、洛中検地・洛中地子免除(1591)、1586年よりの方広寺大仏建設、1586年-1587年、聚楽第・周辺の武家邸宅街建設、1589年、禁裏・公家町の修造整備、1590年、新町割建設(短冊形町割)、1590年、三条大橋などの橋梁・道路建設、1591年、御土居築造、寺院街(寺町・寺之内)建設、1595年、方広寺大仏、1597年、伏見城を建てた。ほか、関所廃止、楽市・楽座制、重要都市・鉱山直轄、貨幣鋳造、太閤検地・刀狩、伏見の城下町化、宇治川の整備、倭寇取締、朱印貿易などを進めた。没後、豊国廟に豊国大明神として祀られた。 ◆吉田 兼見 室町時代後期-江戸時代前期の神道家・吉田 兼見(よしだ-かねみ、1535-1610)。男性。初名は兼和。吉田神社の神主。豊国社創立に関わる。1599年、吉田家による神道護摩行事などが行われた。豊臣秀頼は、兼見に豊国社の社務を任じ、神号にも関与した。神竜院梵舜を神宮寺社僧に送り込む。著『神道大意』、日記『兼見卿記』。76歳。 ◆旧豊国社 旧豊国社は社領1万石、社域30万坪(99万㎡)を有していた。神主・荻原兼従、別当・神龍院梵舜ら吉田神道家とその社人100人が関わった。 社殿に向かうには、祥雲寺(現在の智積院)と大仏殿御殿(現在の妙法院)の間にある二層の楼門を潜った。阿弥陀ヶ峰に続く長い直線の坂道が参道になっていた。参道の両側には、豊臣家家臣、石田三成、前田玄以、長束正家などの屋敷が続いた。 参道の途中、現在、太閤坦と呼ばれるところに中門が建てられ、回廊があった。神廟内苑内に透かし垣に囲まれた本殿、舞殿、神宝殿、鐘楼、太鼓櫓などの社殿が建てられた。さらに、石段を登りつめると、秀吉が埋葬された阿弥陀ヶ峰山頂に至る。宝形造の廟堂が建てられ、秀吉の棺が納められていた。 例祭日は、秀吉忌日(旧8月18日)、正遷宮(旧4月18日)であり、朝廷の勅使が遣わされた。 江戸時代前期、1615年旧6月、豊臣家滅亡後、徳川幕府により、旧豊国社の破却が決定した。これらには、金地院崇伝、天海が関与している。当初の予定は、旧豊国社は大仏回廊の裏に移され、大仏鎮守とする。大仏住持・照高院興意法親王は聖護院に移し、屋敷は智積院に移す。代わりに妙法院常胤に大仏を護らせ、1000石の加増を行うとされた。旧8月、鐘は智積院、屏風・什宝は高台寺、常夜燈籠の大部分は方広寺に移された。豊国廟は、旧豊国社の撤去後に新日吉神社が移されている。破却予定の旧豊国社社殿は、釘付にされ朽ちるにまかせる処置に変わった。(『舜旧記』)。これには、高台院の嘆願が聞き入れられたことによるともいう。(『駿河土産』) 近代に入り、豊国神社の再興地として当初は大阪が考えられていた。だが、京都市民の京都への誘致運動が展開され、現在の大仏殿跡地に再建された。本社は京都とし、別社が大阪に祀られることになった。 ◆建築 豊国社の当初の社殿は、北野社の社殿を模範とし八棟造になる。安土・桃山時代、1599年旧3月、仮殿の建設が始まり、旧4月に完成した。安土・桃山時代、1602年、唐門が移築される。建築は近世霊廟建築の起源になり、日光廟の建築にも影響を与えたという。江戸時代前期、1615年の豊臣氏滅亡後、二次の破却により、江戸時代中期、安永年間(1772-1781)には荒廃した。 現在は、唐門、拝殿、本殿、絵馬舎、神饌所、社務所、宝物殿、貞照社、槙本稲荷などが建つ。 ◈「唐門」(国宝)は、江戸時代後期、1868年に南禅寺塔頭・金地院東照宮唐門が移築された。かつて伏見城唐門が南禅寺に移築され、当社に再移築されたという。また、二条城から南禅寺金地院を経て、移築されたともいう。異説もある。扉に彫りものが施されている。牡丹唐草、桐紋、秀逸な鯉の彫りがある。欄間に飛び鶴の彫刻がある。左甚五郎作ともいわれ、目がないことから「目なし鶴」といわれた。目を入れると飛び去るためという。 側面入母屋、前後唐破風造(向唐門形式の側面に入母屋破風)、檜皮葺、四脚門、蟇股(桐唐草)や欄間、扉の彫刻は安土・桃山時代の特徴が見られる。 ◈「本殿」は、近代、1880年に建立された。周囲は透垣、西に透廊により囲まれている。基壇は亀腹、正面に榑縁、木階、浜床が付く。円柱、切目長押、内法長押。組物に舟肘木。一間社流造、檜皮葺。 ◈「拝殿」は、近代、1880年に建立された。総円柱、内法長押を廻す。 ◈摂社「貞照社」は、近代、1925年に建立された。本殿は豊国神社本殿を模している。西側正面に透廊、中央に切妻造の神門。一間社流造、檜皮葺。 ◈「宝物殿」は、近代、1925年に建立された。旧本殿を模しているという。2棟が並び、平面はロの字形になる。設計・清水建設。鉄筋コンクリート造、平屋建、銅板葺。 ◈旧大仏殿の基壇遺構の一部(大仏殿緑地公園内)は、現在の豊国神社本殿背後にある。一段高くなっている。 ◆恭明宮 近代以降、境内の南、現在の京都国立博物館敷地(旧方広寺跡地)の西寄りに皇室歴代の位牌、念持仏を安置した保安施設の霊牌殿「恭明宮(きょうめいぐう)」、関連施設が建てられていた。 平安時代中期以来、京都御所の黒戸(くろんど)に、天皇皇后の位牌、念持仏を祀った。近代、1868年、神仏分離令後の廃仏毀釈以後、黒戸は廃される。皇室歴代の位牌、念持仏は、所持できない品々として、宮中より霊牌殿「恭明宮」に奉安されることになる。東京遷都に際し、天皇に随行しなかった宮中女官37人の居住施設も兼ねていた。 方広寺跡地(現在の京都国立博物館敷地の西辺、豊国神社南辺)が予定地になる。1870年に地鎮され、1871年に、水薬師寺(下京区)の一室を恭明宮仮殿として遷座された。公卿・中御門経之(1821-1891)が恭明宮御用掛に任じられている。方広寺跡地に、寝殿造の大規模な恭明宮が完成する。位牌・念持仏を遷座し、宮内省の管轄になる。左右には女官のための局(女官住居棟)も建てられた。なおこの時、宝生院(東山区)、方広寺の鐘楼が撤去されている。 その後、恭明宮は荒廃する。1873年3月 14日には廃止になった。泉涌寺(東山区)に霊牌殿、位牌・念持仏も遷され、仏像仏具は水薬師寺(下京区)に遷されている。 1875年に、豊国神社の造営が始まり、1876年に、恭明宮の建物は京都府に移管される。旧恭明宮の住居棟の一部、用材は豊国神社の建立、京都府下の小学校建設などに再利用された。1878年までに旧恭明宮は売却される。女官住居棟の一部は、1878年に開校した京都盲唖院(元・京都市立待賢小学校) に移築された。 恭明宮は、現在の京都国立博物館敷地の西側寄りに位置していたとみられている。南北方向にあり、北は豊国神社正門付近 、 東は旧帝国京都博物館中央付近 、南は七条通北辺 、 西は博物館正門南北塀内を占めていた。 敷地北側に霊拝殿(現在の豊国神社境内南辺)があり、仏像・位牌が安置された。中央付近に、女官の住居棟が南北方向2列並び建てられていた 。 南の七条通に面して表門が開き、南側に遙拝所、警備詰所、馬舎などがあった。南北方向には道が通じ、敷地の周囲に築地・溝が廻らされていた。 1875年からの豊国神社造営の際に、 恭明宮第一局が神社に払い下げられた。現在の当社社務所は、間取りなどからこれに相当するという。 ◆都久夫須麻神社・宝厳寺 滋賀県の琵琶湖に浮かぶ竹生島に祀られている都久夫須麻神社(つくぶすま-じんじゃ、竹生島神社)には、絵師・狩野永徳の長男・光信が手掛けた障壁画がある。豊国神社の遺構とされ、豊国廟を経て、当社に移されたとみられている。 なお、都久夫須麻神社の本殿(国宝)は、豊臣秀吉が天皇を迎えるために伏見城内に建てた日暮御殿の遺構という。秀頼が移築、寄進した。内部は永徳、光信、高台寺蒔絵により黄金に装飾されている。総桧皮葺、入母屋造り、唐破風軒。 創建時の「唐門(極楽門)」は、近江竹生島の宝厳寺に移された。 ◆文化財 宝物館には秀吉ゆかりの品が展示されている。 ◈紙本著色「豊国祭礼図屏風」六曲一双(重文)(167.5×365㎝)は、狩野内膳(1570-1616)筆による。江戸時代前期、1604年8月12日の秀吉の7回忌臨時大祭の記録であり代表作になった。4日目に200頭の馬揃え、田楽、猿楽奉納、上行町衆3組、下京町衆2組の総勢500人の風流踊りが描かれている。金雲の間に境内の社殿と騎馬行列、輪になり踊る人々、見物する人々などが描写されている。1606年、豊臣秀頼により奉納された。 ◈秀吉の「遺歯」とされるものもある。金の宝塔に納められ、左上奥の大臼歯という。血液型はO型と判明した。ほかに、秀吉愛用の獏を模る木製の枕、刺身を載せたという愛用の皿などがある。 ◈「黄地菊桐紋付紗綾胴服」(重文)は、安土・桃山時代作で、秀吉の羽織になる。 ◈唐門の神額「豊国大明神」は、第107代・後陽成天皇の宸筆による。江戸時代前期、1608年に下賜された。 ◈安土・桃山時代の「桐唐草蒔絵唐御」(重文)。 ◈「薙刀直シ刀(なぎなた-なおし-とう)・無名伝粟田吉光・名物骨喰藤四郎(めいぶつ-ほねばみ-とうしろう)」(重文)は、鎌倉時代中期作になる。京都・粟田口の刀工・藤四郎吉光(とうしろう-よしみつ、13世紀)の造刀による。薙刀は、足利将軍家、豊臣秀吉、徳川将軍家を経て当社に奉納された。京都国立博物館寄託。刃長58.8㎝、元幅3.4㎝、先幅2.8㎝、反1.4㎝。 ◈真田幸村の馬具。 ◈「六角型石燈籠」が参道左右の唐門前に8基立つ。安土・桃山時代に、大名が奉納した。竿に「大野修理大夫治長」と刻まれている。かつて阿弥陀ヶ峰に立てられていた。再建の時に移される。2.5m、花崗岩製。 ◈「鉄燈籠」(重文)は、本殿前の左右にある。安土・桃山時代、1600年の鋳造とされる。旧鎮座地より移された。三条釜座の辻与二郎の作による。 ◈唐門に「後陽成天皇勅額」が掲げられている。江戸時代前期、1608年に下賜された。 ◆馬塚 「馬塚」「御馬(おんま)塚」として、境内の東南隅にいまは五輪塔(2.5m)が立つ。江戸時代前期、「元和元年(1615年)八月十五日」と刻まれている。かつて阿弥陀ヶ峰の頂上に豊臣秀吉の遺骸は葬られた。豊臣氏滅亡後に、徳川時代になり墓は破壊される。 その後、供養のために、大仏殿付近の薮に馬塚として塔を立て、周囲に高垣が廻らされた。馬とは地名の馬町に因み、徳川治世下で憚り「馬塚」と呼ばれた。人々は、豊国廟に参詣することを避け、密かに参詣していたという。 ◆不思議 不思議の伝承が残る。 ◈「馬塚」「御馬(おんま)塚」(別項参照)。 ◈「猿の木目」は、社務所の一部にある。木目が猿のように見えたという。1868年に建てられた。恭明宮の一部という。 ◈「唐門の鴻の鳥」は、唐門破風の彫刻であり、左甚五郎作という。この鴻の鳥があるため、門には雀が止まらない、蜘蛛の巣が張らない、鳥は夜になると飛び出すという。雨だれの窪みもできないともいう。 ◈「鷹石」は、唐門内にあり、鷹の羽根のような切れが入る。細川幽斉の遺愛の名石という。 ◆正面通 方広寺・豊国神社の西側に東西路の正面通(しょうめん-どおり)(全長1.6km)が続いている。通りは、平安京城では七条坊門小路にほぼ重なる。 正面通は、安土・桃山時代、1589年以降に命名された。方広寺(東山区)大仏の正面に通じる道の意味があった。「大仏正面通」とも呼ばれる。江戸時代前期、1686年頃、正面通と呼ばれるようになったともいう。東は大和大路通(東山区茶屋町、方広寺・豊国神社の西側)から、鴨川に架かる正面橋を越え、西は揚屋町通(下京区西新屋敷揚屋町、西新屋敷児童公園 [揚屋町公園]の東側付近)に至る。 安土・桃山時代、1586年に豊臣秀吉(1536-1598)は、方広寺大仏殿(東山区)を創建した。1591年には、その西側に本願寺(下京区)に土地を与えている。1592年、秀吉は、前年に夭逝した長子・鶴松(1589-1591)を追悼するために、祥雲寺(後の智積院の地)(東山区)を創建した。1598年、秀吉が没する。翌1599年に、阿弥陀ヶ峰(東山区)に豊国廟、その麓に豊国神社(東山区)が創建された。本願寺は阿弥陀堂・御影堂を建てている。これらの境内は、鴨川を挟み東西方向にほぼ一直線上に配されていた。 徳川家康(1542-1616)・徳川幕府は、秀吉の神格化を徹底的に妨害した。安土・桃山時代、1602年に家康は東本願寺(下京区)に土地を寄進・別立させて、本願寺を東西に分裂させる。1603年に、東本願寺は阿弥陀堂を建てている。江戸時代前期、1614年に方広寺、1615年には祥雲寺、1619年に豊国廟・豊国神社を次々と破却に追う。1641年に、3代将軍・家光(1604-1651)は、東本願寺住職に土地を与え、渉成苑(枳殻邸)(下京区)を建てさせている。1655年には、豊国廟の参道を塞ぐ形で、新日吉神宮(東山区)を創祀させた。 このため、現在も残る正面通は1本道ではなく途切れている。東から渉成園(枳殻邸)、東本願寺、西本願寺などの広大な敷地・境内に行く手を遮られている。なお、渉成園-不明門通間での通り名は、「中珠数屋町なか-じゅずやまち)通」ともいう。 ◆京都十六社朱印めぐり 京都十六社朱印めぐり(1月1日-2月15日)は、現代、1976年に始まり当初は14社だった。古社16社を巡拝し、各社より朱印を授かる。すべての神社を参拝すると一年間のあらゆるご利益が得られるという。専用の朱印帳で期間中に全てのご朱印を受けると干支置物が授けられる。 ◆アニメ ◈アニメーション『刀剣乱舞-花丸-(第1期)』『続 刀剣乱舞-花丸-(第2期)』(原作・DMM GAMES/Nitroplu、監督・直谷たかし(第1期)・越田知明(第2期)、制作・動画工房、第1期2016年10月-12月、第2期2018年1月-3月、第1期全12話、第2期全12話)の舞台になった。作品は2006年にゲームから始まり、その後ミュージカル、舞台化、アニメ、映画化された。 ◆年間行事 三ヶ日(神前参入・参拝)(1月1日-3日)、京都十六社朱印めぐり(1月1日-2月15日)、豊国廟例祭(秀吉廟前で斎行され、表裏両千家交替の家元奉仕による献茶。)(4月18日)、本社例祭(秀吉命日であり、舞楽が奉納される。後陽成天皇宸筆の御朱印が授与される。)(9月18日)、茶道薮内家家元奉仕による献茶祭(9月19日)。 豊国さんのおもしろ市(骨董市)(毎月8日)、豊国さんのおもしろ市(フリーマーケット)(毎月18日)、豊国さんのおもしろ市(手作り市)(毎月28日)。 *年間行事は中止、日時変更の場合があります。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 『京都・山城寺院神社大事典』、『京都市の地名』、『京都大事典』、『朝鮮通信使と京都』、『障壁画の見方』、『京都・美のこころ』、『寺社建築の鑑賞基礎知識』、『社寺』、『京都古社寺辞典』『京都府の歴史散歩 中』、『昭和京都名所図会 1 洛東 上』、『京都戦国武将の寺をゆく』、『稲荷信仰と宗教民俗』、『京都の近代化遺産』、『秀吉の京をゆく』、『意外と知らない京都』、『京都の寺社505を歩く 上』、『京の怪談と七不思議』、『京都御朱印を求めて歩く札所めぐりガイド』、『京の福神めぐり』、『京都の隠れた御朱印ブック』、『週刊 日本の美をめぐる 46 遊びと祭りの屏風絵』、ウェブサイト「京都国立博物館」、ウェブサイト「発掘調査で見つかった恭明宮 京都市埋蔵文化財研究所」 、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|