|

|

|

| 林丘寺 (京都市左京区) Rinkyu-ji Temple |

|

| 林丘寺 | 林丘寺 |

|

|

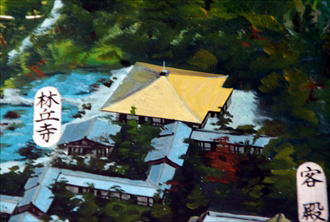

表総門         修学院離宮内から見た林丘寺   修学院離宮の案内板より  【参照】境内南を流れる音羽川  【参照】音羽川 |

林丘寺(りんきゅう-じ)は、修学院離宮の茶屋の東、音羽川沿いにある。かつては「音羽御所」、「朱宮(あけのみや)御所」とも呼ばれた。 山号は聖明山という。寺号とともに第108代・後水尾天皇が決めたという。 単立の臨済宗天龍寺派の門跡尼院。本尊は聖観音菩薩立像。 ◆歴史年表 江戸時代、1668年頃、第108代・後水尾天皇(1596-1680)は、第8皇女・朱宮光子内親王(1634-1727)に別殿を贈り、楽只軒(らくしけん、朱宮御所、音羽御所)と称された。 1670年、第108代・後水尾天皇(1596-1680)の修学院離宮が営まれる。 1678年、東福門院御所の奥御対面所、御茶之間を移し、客殿にした。 1680年、後水尾法皇の没後、遺勅により内親王は落飾し、照山元瑶(しょうざん-げんよう)と号した。林丘寺宮とも称した。別殿を「林丘寺」と改め、自らは開山になる。寺号の林丘寺は境内丘陵の松杉の林に因んで名付けられたという。寺は「音羽御所」とも呼ばれた。 以来、2世に第112代・霊元天皇皇女・普光院宮(亀宮、元秀)、3世に閑院宮王女普門院宮(博山元敞)と内親王の入寺が続く門跡尼寺院になる。 1682年、本堂、鐘楼が建立され、東福門院の御所が寄進された。聖観音像が安置される。聖明山林丘寺とした。 1684年、禁裏御所、朱宮御殿の焼失に伴い、元瑶が当寺に移る。 1685年、東福門院の女院御所旧殿を移して客殿にした。 1707年、亀宮(玄秀)が2世になる。 1762年、博山元敞(元敞女王)が3世になった。 1797年、音羽御所の号を授かる。3世・元敞が亡くなり、以後、皇女の住持は就かず、上臈(じょうろう、公家の女性)の尼僧が入る。 幕末、荒廃する。 近代、1868年、天龍寺・滴水宜牧禅師により復興され、寺域も拡大する。この後、一時、男僧住院になった。 1884年/1885年、寺地の半分(2300坪、7603㎡)を、楽只軒、客殿を宮内省に返上し、以後、修学院離宮の中御茶屋になる。滴水禅師が住持になる。下賜金により修造する。 1885年-1886年、玄関、書院、庫裏を現在地に移す。 1887年、歌人・天田愚庵は滴水禅師により、得度を受け鉄眼と称した。 1927年以降、再び尼僧が住持になり、尼門跡に戻された。 ◆光子 内親王 江戸時代前期-中期の皇女・朱宮 光子 内親王(あけのみや-てるこ-ないしんのう、1634-1727)。女性。幼名は緋宮/朱宮/明宮(あけのみや)、照山元瑶(げんよう)。元瑶内親王、林丘寺宮。父・第108代・後水尾天皇、母は逢春門院(櫛笥隆致の娘)の第8皇女。1638年、後の後水尾天皇中宮・徳川和子(東福門院)の養女になり、内親王宣下を受けた。光子内親王と称した。寛文年間(1661-1673)、父から修学院山荘内の別殿・楽只軒を与えられる。1665年、竜渓性潜(りゅうけい-しょうせん)から菩薩戒を受けた。1680年、法皇没後、天龍寺の天外(天龍寺塔頭三秀院・定西堂とも)のもとで剃髪した。照山元瑶と号した。1682年、境内に観音堂を建立し聖明山林丘寺とした。1707年、第112代・霊元天皇皇女・亀宮(元秀女王)の入寺により隠居した。普明院宮と号した。94歳。 和歌、書、絵画に優れ、観音像を数千幅描き教化したという。墓は林丘寺宮墓地(左京区)にある。 ◆亀宮 江戸時代前期-中期の皇女・亀宮(1696-1752)。女性。幼称は亀宮、号は松嶺、法名は玄秀(げんしゅう)、玄秀女王。父・第112代・霊元天皇、母・後宮・菅原(五条)経子(五条為庸の娘)の第9/10皇女。1707年、12歳で林丘寺・照山元瑶(しょうざん-げんよう、光子内親王)に師事し得度した。後に林丘寺2世になる。56歳。 ◆元敞 女王 江戸時代中期-後期の皇女・元敞 女王(げんしょう-じょおう、1750-1797/1798)。女性。博山元敞、幼称は八千宮、法名は博山。父・閑院宮直仁(なおひと)親王の第7王女。1760年、第116代・桃園天皇の猶子(ゆうし)になる。1762年、出家し、元秀女王の跡を継ぎ林丘寺3世になった。48歳。 ◆滴水 宜牧 江戸時代後期-近代の臨済宗の僧・滴水 宜牧(てきすい-ぎぼく、1822-1899)。男性。滴水は号、別号に無異室、宜牧は諱、姓は由理(利)。丹波の生まれ。父の遺命により龍勝寺大法の下で出家し、備前の曹源寺儀山禅師、嵯峨要行院義堂に学ぶ。1871年、236世・天龍寺派管長になり再建する。大教正・禅三派管長。後に天龍寺を退隠し、林丘寺住持になり再興する。78歳。 ◆天田愚庵 江戸時代後期-近代の臨済宗の僧・歌人・天田 愚庵(あまだ-ぐあん、1854-1904)。男性。姓は甘田、名は久五郎、天田五郎、法号は愚庵、法諱は鉄眼、鉄眉。磐城国(福島県・宮城県)の生まれ。父・磐城平藩藩士・甘田平太夫、母・藩医の娘・浪の5男。1868年、戊辰戦争で籠城戦に加わり、敗れ仙台へ落ち延びる。両親らが行方不明になり、以後、肉親探しが始まる。1869年、藩校・佑賢堂に入校した。1871年、神田・ニコライ神学校入校する。1872年、小池詳敬の食客になり、落合直亮に国学を学ぶ。1873年、落合に従い仙台・志波彦神社の権禰宜として随行、1874年、小池と諸国歴訪し、佐賀の乱で誤認により入牢した。獄中で歌人・丸山作楽を知り短歌、国学を学ぶ。博多で鮫島高朗を知り、桐野利秋に身を寄せる。1877年、西南戦争後、陸羯南、大岡育造らを知る。一時帰京した。1878年、山岡鉄舟の勧めで侠客・清水次郎長に預けられる。1879年、写真師・江崎礼二の門下生になり、小田原で写真店を開業した。1881年、次郎長の養子になり、富士裾野の開墾に関わる。1884年、養子を辞し、有栖川宮に奉職した。出家し、京都・清水坂に庵を構えた。1886年、大阪内外新報社に入社、鉄舟の勧めで林丘寺・由利滴水禅師に参禅し、この頃、一乗寺・養源寺の与謝野礼厳を知ったとみられる。1887年、得度を受けて鉄眼と称した。小川亭の女将・テイが得度式に出席した。1892年、産寧坂の草庵「愚庵」に移り、自ら愚庵と号した。1896年、正岡子規を見舞う。1900年、伏見桃山に新庵(桃山江戸町)を建てた。 書、詩歌に優れ、正岡子規と親交があり、子規に影響を与えた。万葉調の民間歌人と評された。『東海遊侠伝』「愚庵全集」51歳。 墓は鹿王院(右京区)にある。 ◆本尊・木像・画像 ◈本堂に本尊の「聖観音菩薩立像」を安置している。平安時代前期の園城寺(三井寺)開祖・円珍(814-891)の作ともいう。その後、大津の池田家に所蔵され、元瑶により当院に遷された。 ◈開山堂に「元遥尼(げんように、朱宮光子内親王)木像」が安置されている。普光院宮、普門院宮の画像が安置されている。 ◆建築 現在、境内には表門、書院、玄関、庫裏、上段地に本堂、開山堂が建つ。 ◈「表門」は、江戸時代前期、1677年に建立の女院御所の切手(きりて)御門を移築している。 ◈「本堂」は、江戸時代前期、1682年に建立された。第108代・後水尾天皇中宮・東福門院(徳川和子)の御所より、奥御対面所、御茶之間が移されている。 ◈近代、1886年の移転の際に、修学院離宮内の旧地に、客殿、楽只軒(らくしけん、方丈)、表総門(林丘寺旧表門)が残された。現在も修学院離宮の中離宮の建物として存在している。 ◆文化財 ◈第108代・後水尾天皇・第112代・霊元天皇の宸翰(しんかん)、後水尾天皇筆「楽只軒」、第109代・明正天皇の扁額、後水尾天皇尊影。 ◈江戸時代の紙本墨書「林丘寺御手鑑」(重文)。 ◈松嶺元秀筆「菊華讃」、照山元瑶筆「観音像」「観音菩薩騎龍図」「達磨図」「法華経」。 ◈光子内親王の抛(な)げ入れの作品を写した「掛花図屏風(投入花の屏風)」六曲一双は、美しい色彩で花が彩られている。生花資料としても貴重という。 ◈「扇面貼交の屏風」。 ◈江戸時代前期、1682年に建てられた鐘楼の「梵鐘」は、万福寺5代住持で中国人僧・高泉性潡(こうせん-しょうとん、1633-1695)の作による。 ◆庭園 池泉鑑賞式の庭園は、書院の東にあり、南北方向に広がる。江戸時代前期に作庭された。東の山裾を利用しており、庭には高低差がつけられている。築山、滝石組、池泉が広がる。水は谷川より引かれ、滝に流れ、池に注ぐ。三尊石組、水落石、添石、鯉魚石も据えられ、燈籠があり、細い切石の石橋が架かる。 築山の上に、朝鮮伝来、加藤清正の寄進という三重石塔(三重塔婆)が立つ。この檜垣塔(ひがき-の-とう)が野趣あふれる。池辺には木賊も植えられている。 茅葺、東屋の「望嵐亭(ぼうらん-てい)」は石垣上に建てられている。かつて、この地より遥か西の嵐山にある桜も遠望できたことからこの名が付けられたという。 ◆三重石塔 本堂奥の裏庭に、安土・桃山時代後期の「三重石塔」がある。外観から「桧垣塔(ひがき-の-とう)」とも呼ばれる。かつて、葉山観音の登口付近にあり、近代に入り現在地に移されたという。武将・加藤清正(1562-1611)が朝鮮より持ち帰ったとも、国内産ともいう。 基礎、方形の軸部があり柱型の刻みがある。屋根は瓦棒、軒裏に二手先の斗栱、高さ2.7m、凝灰岩製(九州産?)。相輪は後補になる。 ◆椿 後水尾天皇の遺愛という白侘助がある。 *非公開 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 『尼門跡寺院の世界』、『京都・山城寺院神社大事典』、『京都古社寺辞典』、『京都の御所と離宮 ② 仙洞御所 修学院離宮』、『桂離宮 修学院離宮』、『修学院離宮』、『京の石造美術めぐり』、『京都大事典』、『京都府の歴史散歩 中』、『続・京都史跡事典』、『おんなの旅路 京・奈良の尼寺』、『名庭 5 京都尼寺の庭』、『京の尼寺 こころの旅』、『古都の尼寺』、『昭和京都名所図会 3 洛北』、『京都の明治文学』、『京都 神社と寺院の森』 、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|