|

|

||||||||

| 真珠庵 〔大徳寺〕 (京都市北区) Shinju-an Temple |

||||||||

| 真珠庵 | 真珠庵 | |||||||

|

|

|||||||

門前の石畳参道         庫裡、三斗虹梁、大瓶津束、海老虹梁    禅宗の方丈(本堂)間取

門前の松  |

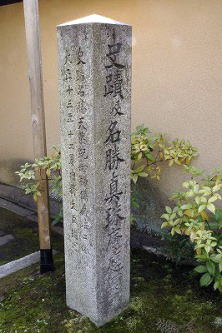

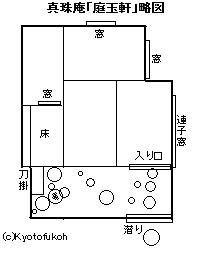

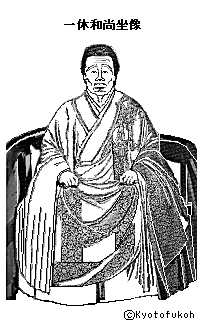

大徳寺境内北東に、塔頭のひとつ真珠庵(しんじゅ-あん)がある。一休宗純(いっきゅう-そうじゅん)の塔所になる。大徳寺四派の真珠派(一休派)の拠点であり、山内随一、特別寺になる。 臨済宗大徳寺派。 真珠庵庭園は、「美しき日本-いちどは訪れたい日本の観光遺産」(日本交通公社、1999年)の一つに認定された。 ◆歴史年表 創建、変遷の詳細は不明。 室町時代、永亨年間(1429-1441)、尾和宗臨(おわ-そうりん)は方丈北に一休の塔を創建したという。(『龍宝山大徳寺誌』) 1440年、一休は、大徳寺山内如意庵に住した。 1452年、一休は真珠庵の前構になる庵室(瞎驢庵、かつろあん)に移る。 永亨年間(1429-1441)、建立されたともいう。 1453年、大徳寺の火災により焼失する。 その後、現在地に移して再興される。この地はかつて、平安時代の歌人・和泉式部夫・藤原保昌(958-1036)邸跡という。 1467年、応仁・文明の乱(1467-1477)により焼失する。 1478年、如意庵が再建される。 1491年、現在地が大徳寺より分譲された。一休没後10年目にその塔所として、一休弟子・墨齋紹等(ぼつりん-ぼくさい)、堺の富商・祖渓宗臨(尾和宗臨)により真珠庵が再興された。数寄者・村田珠光、連歌師・宗長なども寄進した。庵名は一休に由り、宋の楊岐方会(ようぎ-ほうえ、992-1049?)禅師の偈文「楊岐乍住屋壁疎、満床皆敷雪真珠」に因む。一休像が安置され落慶になる。 1553年、一休門徒は大徳寺に対して、一休像を酬恩庵に遷すように求める。(「大徳寺衆連署書状」) 近世(安土・桃山時代-江戸時代)、御朱印配当67石8斗2升9合、所管末寺6があった。 安土・桃山時代、1588年、客殿の屋根が葺替えられる。 1601年、客殿は東に拡張され、長谷川等伯の障壁画が描かれる。 江戸時代、1607年、第一回回答兼刷還使(朝鮮通信使)の随員が大徳寺に定宿する。 1609年、現在の庫裏が建立される。 1636年、法堂が建てられた。南の大用庵が別に移され、真珠庵の一部も削られる。真珠庵客殿を撤去し、客殿(現在の本堂、方丈)を新造した。 1638年、京の豪商・後藤益勝により現在の客殿が寄進され、改築が完成した。 近代、1924年、庭園は、国の名勝・史跡に指定された。 現代、2018年、漫画家ら現代作家の6人の描いた襖絵40面が完成、公開される。障壁画修復の費用調達に、クラウドファンデング(CF)を活用する。 ◆一休 宗純 室町時代前期-後期の臨済宗大徳寺派の僧・一休 宗純(いっきゅう-そうじゅん、1394-1481)。男性。諱は宗純、号は狂雲子、国景、夢閨(むけい)、瞎驢(かつろ)など。京都の生まれ。父・北朝第6代・第100代・後小松天皇の落胤(第一皇子)、母・公卿花山院某娘は後宮を追われ嵯峨野の民家で一休を産んだという。1399年、6歳で京都の安国寺・象外集鑑(ぞうがい-ぜんかん)に随い周建と安名される。嵯峨・宝幢寺の清叟師仁、1406年、建仁寺に移り、霊泉院の慕哲竜攀(ぼてつ-りゅうはん)に詩を学ぶ。1409年、建仁寺を脱する。壬生の清叟に随う。1410年、17歳の時、西金寺・謙翁宗為(けんおう-そうい)の弟子になり宗純と改める。1414年、師を失い自殺未遂の後、1415年、近江・祥瑞庵の華叟宗曇(かそう-そうどん)の弟子になり、1418年、一休の号を授けられた。1420年、大悟し印可を受ける。1422年頃より、風狂と呼ばれた。1428年、師・宗曇没後、近畿一円を放浪する。1440年、請われて大徳寺・如意庵に入るが10日後に去る。1442年、謙(譲)羽山に尸陀寺(しだじ)を創建した。1447年、大徳寺の抗争を嫌い、謙羽山に入り断食により自死をはかる。1448年、売扇庵に寓し、1451年頃、兄弟子・養叟と対立する。1452年、瞎驢庵(かつろあん)に移る。酬恩庵を始める。1456年、山城薪に妙勝庵を復した。1459年、徳禅寺住持、1461年、安井・竜翔寺を興す。1462年、病になり桂林寺に移り、1463年、賀茂・大燈寺、瞎驢庵に移る。応仁・文明の乱(1467-1477)で瞎驢庵が焼失し各所転々とする。1469年、大和、和泉、摂津住吉などに移る。1472年(1470年/1471年とも)、住吉大社薬師堂で見初めた旅芸人の盲目・森女(しんじょ)を1473年より、酬恩庵に引き取り住まわせた。1474年、第103代・後土御門天皇の勅命により、81歳で大徳寺第48代として再興した。1478年、妙勝庵に再住する。1481年、酬恩庵で亡くなり、寿塔「慈楊塔」に葬られた。1491年、大徳寺・真珠庵にも分塔される。著『自戒集』、詩集『狂雲集』など。88歳。 一休は権威を嫌い「風狂の聖」と呼ばれた。弟子に岐翁紹禎(ぎおう-しょうてい)などあり一休派と呼ばれた。村田珠光、宗長、金春禅竹、曽我蛇足らが帰依した。一休は、詩人としても知られた。後世、江戸時代以降に、史実ではない「一休噺」などの頓智話が作られている。 一休は大徳寺の仏殿、客殿、庫裏、如意庵、大用庵(だいゆうあん)を再建した。 ◆森女 室町時代後期の森女(しんじょ、?-?)。詳細不明。女性。森侍者(しんじしゃ)、森盲女。住吉の薬師堂で鼓を打つ盲目の旅芸人だったという。1472年/1470年/1471年、住吉大社薬師堂で一休と出会う。1473年より、酬恩庵隠寮で一休とともに暮らした。森女は30歳前後、一休は70歳後半より最晩年の期間になる。 大徳寺・真珠庵の一休十三回忌、三十三回忌の「奉加帳」に、「森侍者慈栢」の名があるという。森女は500文、100文の香典を捧げており、80歳頃まで存命だったと見られている。一休の詩集『狂雲集』には、森女への愛情が詠まれている。森女の歌「おもひねのうきねのとこにうきしづむなみだならではなぐ さみもなし」。 ◆墨齋 室町時代後期の臨済宗の僧・墨齋(ぼくさい、?-1492)。詳細不明。男性。墨齋紹等(ぼつりん-ぼくさい)。一休宗純の弟子で酬恩庵の住持になる。一休没後、大徳寺塔頭真珠庵の塔主。一休墨跡の代筆をし、水墨画を描いた。自賛の「山水図」(真珠庵蔵)がある。没倫紹などの画号がある。 ◆観阿弥 南北朝時代の能役者・能作者・観阿弥(かんあみ/かんなみ、1333-1384)。男性。実名は結崎清次(ゆうざき-きよつぐ)、通称は三郎、芸名は観世、出家号は観阿弥陀仏、観阿弥。伊賀(三重県)の生まれ。父・大和国(奈良県)の山田猿楽・美濃大夫の養子。観阿弥はその3男、子に世阿弥。伊賀国小波多(おばた)で座を結成した。大和結崎(ゆうさき)に出て、興福寺・春日神社に奉仕した。大和猿楽四座の一つ結崎座(後の観世座)を率いる。興福寺の庇護を受けた。応安年間(1368-1375)、猿楽に曲舞節を取り入れる。1370年頃、観阿弥・世阿弥の父子は、醍醐寺での7日間の猿楽行い名声を得る。1371年、須磨寺で勧進能を催した。1374年頃、観阿弥・世阿弥の父子は京都・今熊野で演じ、以後、将軍・足利義満の庇護を得る。駿河に巡業中に客死した。52歳。 初代大夫(たゆう)、観世流の始祖、世阿弥と2代にわたり能を大成した。物まね本位の大和猿楽に、近江猿楽、田楽、流行していた曲舞(くせまい)の要素を取り入れる。歌舞主体の幽玄能を得意とし、音楽上の改革も行った。作品に「卒都婆(そとば)小町」「自然居士(じねんこじ)」「通(かよい)小町」など。世阿弥の著『風姿花伝』に教えが記された。 供養塔は大徳寺・真珠庵(北区)にある。 ◆世阿弥 南北朝時代-室町時代中期の能役者・能作者・世阿弥(ぜあみ、1363/1364?-1443?)。男性。本名は観世三郎元清(かんぜ-さぶろう-もときよ)、幼名は鬼夜叉(おにやしゃ)、観世元清、世阿弥陀仏、世阿、世に観世三郎、秦氏を称した。法名は至翁善芳(しおう-ぜんぽう)。父・観阿弥(かんあみ)の長男、2代目観世大夫郎。娘婿は金春禅竹(こんぱる-ぜんちく)。1370年頃、観阿弥・世阿弥父子は醍醐寺清滝宮での7日間の猿楽行う。1374年頃、父子は今熊野神社で演じた。世阿弥は美童であり、和歌、連歌、蹴鞠なども嗜み、3代将軍・足利義満の寵愛を受けた。二条良基、婆娑羅大名・佐々木道誉らの庇護を受ける。1384年、父・観阿弥の没後、観世座の新大夫を継ぐ。1399年、一条竹鼻で、義満後援により3日間の勧進猿楽を興行した。1401年頃、良基から藤若(ふじわか)の名を賜り、以後、名乗る。1408年、義満没後、義持は増阿弥、義教は甥・音阿弥(おんあみ)を寵愛し田楽に座を奪われる。1422年、世阿弥は、観世大夫の座を長男・元雅に譲り出家し、至翁善芳と称した。1424年、醍醐寺清滝宮祭礼で猿楽を演じる楽頭職に任じられたという。1430年、次男・元能が出家する。1432年、元雅は急逝した。1434年、観世座大夫継承をめぐり(理由は不明とも)、将軍・義教の怒りにふれ72歳で佐渡に流された。1441年、義教暗殺に伴い、赦されて京に戻り亡くなったともいう。 猿楽能に田楽能の歌舞の要素を取り入れ歌舞能を完成させた。観阿弥の伝書『風姿花伝』(1400)では「幽玄」、「闌位(らんい)」を説く。『花鏡』『至花道』など20冊ほどを著した。作品に「高砂」「井筒」「班女(はんじょ)」「老松(おいまつ)」など50曲ほどある。供養塔は大徳寺・真珠庵(北区)にある。 ◆曽我 蛇足 室町時代後期の画家・曽我 蛇足(そが-じゃそく/だそく、?-1483?)。詳細不明。男性。曽我派の祖。明人李秀文の子ともいう。ただ、実在不明ともいう。「蛇足」は曾我派が代々用いた号という。本越前朝倉家に仕え、一休宗純に従い禅を修めたとされる。大徳寺・真珠庵に住し、一休和尚に画を教えた。真珠庵襖絵などの作品がある。 真珠庵の画を手掛けたのは、越前朝倉家家臣の初代・兵部墨渓(ぼっけい)、その子・曾我派2代の式部(夫泉)宗丈(そうじょう)ともいう。なお、蛇足について、実在した宗丈(別号・赤蠅)の軒号とするもの。人名として確認できない。一人に確定することはできないとする説もある。 ◆村田 珠光 室町時代前期-後期の茶人・村田 珠光(むらた-じゅこう/しゅこう、1423-1502)。男性。幼名は茂吉、別号は香楽庵、珠光庵、独盧(どくろ)軒など。父・奈良・杢市検校という。11歳で奈良・称名寺の了海の徒弟になり、出家する。法林庵を預かる。20歳の頃、還俗、放浪し、連歌師、闘茶の判者などをした。上京し茶人になり、六条左女牛(さめうし)に住んだという。大徳寺・一休宗純に参禅し、茶の湯に点茶を会得した。能阿弥に立花と唐物目利きを学ぶ。能阿弥の推薦で足利義政の茶道師範になったともいう。和漢の混融を説いた。武野紹鷗、古岳宗亘、大林宗套らとも親交があった。庶民向きの数寄茶を創案し、侘び茶の創始者、茶道の開山とされる。「珠光名物」と呼ばれる名物道具を所持した。弟子・宗珠(そうしゅ)を後嗣とした。80歳。 墓は大徳寺・真珠庵(北区)にある。 ◆祖渓 宗臨(尾和 宗臨) 室町時代後期の堺の豪商・祖渓 宗臨(そけい-そうりん、?-1501)。男性。通称は四郎左衛門、号は祖渓、 尾和(おわ)宗臨。貿易商で、明貿易で富を得た。大徳寺の一休宗純に参禅した。応仁・文明の乱(1467-1477)後の大徳寺の再建を助けた。文明年間(1469-1487)、仏殿、方丈、大厨、塔頭・大用庵、如意庵や徳禅寺などを再建した。方丈の再建では、西域諸国の貿易に従事した持ち船の帆柱を厨庫の棟梁にあて、船板は腰板に使用したという。一休没後、1491年、一休のために真珠庵を創建した。 墓は大徳寺・真珠庵(北区)にある。遺言により資産は、代々にわたり当庵の修復に当てられた。 ◆長谷川 等伯 室町時代後期-江戸時代前期の画家で長谷川派の祖・長谷川 等伯(はせがわ-とうはく、1539-1610)。男性。能登(石川県)の生まれ。父・畠山家家臣・奥村文之丞。染め物屋を営む長谷川道浄(宗清)の養子になる。義父から絵を教わる。雪舟門弟・等春の弟子・宗清に学び、信春(しんしゅん)と称し、熱心な法華信徒として仏画を描いた。等伯が自らを雪舟五代と名乗ったのは、養祖父、養父が雪舟弟子・等春に学んだことに由る。1571年、本法寺を頼り妻子と共に上洛、狩野永徳に入門するが後に出る。千利休、本法寺10世・日通、大徳寺・春屋宗園らと親交を結んだ。大徳寺塔頭・三玄院事件により世に認められ、長谷川派は狩野派に拮抗した。1590年、仙洞御所対屋障壁画を前田玄以は、等伯に描かせようとする。だが、永徳は勧修寺晴豊によりこれを覆す。1590年、永徳は急逝した。1591年、等伯は秀吉が愛息を弔うために建てた祥雲寺の障壁画を手掛け、長谷川派を確立した。法眼の位につき、徳川家康に招かれて江戸に着いた日に亡くなる。72歳。 水墨画の最高傑作といわれる「松林図屏風」(東京国立博物館蔵)は、子・久蔵の死を乗り越えて描いたという。祥雲禅寺の一連の障壁画(智積院蔵)などがある。 ◆半井 明親 室町時代後期の医師・半井 明親(なからい-あきちか、?-1547)。詳細不明。男性。父・半井利長(としなが)。永正年間(1504-1520)、明に渡り武宗(ぶそう)の病を治した。銅硯、驢馬2頭を贈られ、帰国後、朝廷に驢馬1頭を献上し驢庵の号を贈られた。宮内大輔。 大徳寺・真珠庵(北区)に肖像、贈られた扁額、墓がある。 ◆半井 瑞策 室町時代後期の医師・半井瑞策(なからい-ずいさく、1522-1596)。男性。名は光成、通称は瑞策、のち剃髪して驢庵(ろあん)(2代)。父・半井明親(あきちか)、弟は半井明英(あきふさ)。代々の医業を継ぎ、織田・豊臣氏に厚遇された。第106代・正親町天皇皇后の病を治し、通仙院の号、『医心方』30巻を与えられた。宮内大輔(たいふ)、典薬頭(てんやくのかみ)になった。京都で没した。75歳。 法印に叙せられ、深黒の素絹を着ることを許され、医官の最上席に着座を許されたという。御殿一式を拝領し、書院1棟(現・通遷院)を大徳寺真珠庵に寄進した。 墓は大徳寺・真珠庵(北区)にある。 ◆河井 寛次郎 近現代の陶芸作家・河井 寛次郎(かわい-かんじろう、1890-1966)。男性。父・島根県安来(やすぎ)町の大工・河井大三郎、母・ユキの次男。1894年、母没後、里親・山崎家の世話になる。松江中学卒業後、1910年、東京高等工業学校(現東京工業大学)窯業科入学。陶芸家・板谷波山の指導を受けた。1911年、バーナード・リーチを知る。1913年、病により休学、郷里で静養する。濱田庄司を知る。1914年、東京高等工業学校卒業後、京都市陶磁器試験場に入所、平野耕輔、小森忍の指導を受けた。後輩・濱田と釉薬の研究などを行う。1917年、5代・清水六兵衛の工房顧問になり、釉薬を提供する。濱田と沖縄、九州の窯を巡る。1919年、濱田と朝鮮、満州を旅行した。1920年、5代・清水六兵衛の窯を譲り受け、「鐘渓窯」と名付けた。住居、工房を設ける。京都の宮大工の娘・三上やす(つね)と結婚する。この頃、細川護立、岩崎小弥太を知る。1921年、「第一回創作陶磁展」を東京、大阪で開催した。高島屋の川勝堅一、柳宗悦を知る。以来、大阪、東京の高島屋で作品を発表した。1923年、黒田勝美、岩井武俊を知る。1924年、黒田辰秋を知る。1925年、柳、濱田らと紀州へ木喰上人の遺跡を訪ねた。この時、「民藝(民衆の手による工芸)」を造語する。1926年、柳、濱田、富本とともに高野山西禅院で「日本民藝美術館設立趣意書」を発表。黒板勝美、内藤湖南により「河井氏後援会」が発足する。1928年、上野の東京博覧会に柳、濱田らと「日本民藝館」を出品する。1929年、高島屋の個展を開く。ロンドンで個展を開く。1931年、柳、濱田らと同人誌『工藝』発刊。柳と鳥取、島根旅行。1932年、ロンドンで個展を開く。1933年、柳、濱田と中国、九州の窯を巡る。1935年、柳と東北、柳、濱田らと中国、朝鮮、柳らと四国を旅する。この頃、硯に興味を持つ。1936年、柳、濱田と朝鮮半島を旅した。棟方志功を知る。1937年、自宅兼仕事場を自ら設計し完成させた。川勝が独断で出品した「鉄辰砂草花図壷」がパリ万国博覧会でグラン・プリを受賞する。「日本民藝館」の理事就任。1938年、娘・須也子が生まれた。1939年日本民藝協会理事と沖縄旅行。1944年、戦争により作陶できず文筆に専念する。1947年、寛次郎の詞「火の誓い」を棟方志功は板画で制作。随筆「いのちの窓」を陶土に刻んだ陶板を完成させる。1950年、松下宗琳の下彫りで手の木彫を始める。1954年、泥刷毛目の手法を産む。1955年、文化勲章を辞退。この頃、真鍮煙管の意匠を試み、安来工人手金田勝造が制作した。1957年、川勝が独断で出品した「白地草花絵扁壷」が、ミラノ・トリエンナーレ国際工芸展グラン・プリを受賞。1959年、面に興味を持つ。1960年、緑釉試作、陶彫を作る。67歳。 墓は大徳寺・真珠庵(北区)にある。 ◆木像 「一休和尚坐像」(85.2/128㎝)(重文)を方丈仏間に安置している。室町時代後期、1491年前後/15世紀後半作になる。庵の再興の頃とみられている。 曲彔(きょくろく)に坐した写実的な頂相であり、額には四筋の横皺、八の字眉、頰骨高く、鼻は上向き、鼻下長く、唇を強く結ぶ。頭髪・眉毛・髭鬚に獣毛を植える。 木造、彩色、玉眼嵌入。 ◆建築 ◈現在の「方丈(本堂)」(重文)は、江戸時代前期、1638年に後藤益勝により再建された。江戸時代初期の塔頭方丈の典型という。 6室あり、南面中央に室中、その奥に仏間(真室、しんしつ)、さらに奥(北面)に眠蔵、南東に檀那の間(東の間)、その奥(北面)に衣鉢の間、南面西に礼の間(西の間)、その奥(北面)に大書院がある。庫裏が西にあるため、上間(檀那の間)、下間(礼の間、大書院)が逆になっている。仏間(真室)には、一休の木像を安置する。玄関は折曲廊(おりまがりろう)、待合は扉口南にある。前面に広縁、濡縁、落縁、側面、背面にも廻る。 玄関の屋根の前後に唐破風、両端に蟇股、虹梁太瓶束。天井なし化粧屋根裏。桁行19m、梁間14.1m、7間6面、単層、入母屋造、西面廊下附属、桧皮葺、付玄関。 ◈書院の「通僊院(つうせんいん)」(重文)は、江戸時代前期、1615-1660年/1638に建てられた。戦国時代-安土・桃山時代の第106代・正親町天皇の女御化粧殿(けわいどの/けはいどの)を移築したともいう。医師・半井(なからい)瑞策が、号「通僊院」ともども贈られたものを移築した。また、第108代・後水尾天皇中宮・東福門院(徳川和子、1607-1678)の旧殿を移築したともいう。 書院の一の間、二の間、納戸の間がある。桁行12.2m、梁間12.1m、単層、入母屋造、南面入母屋造、北面切妻造、北面、西面庇付、杮葺。 ◈「庫裡」(重文)は当山で最も古く、江戸時代前期、1609年に建立された。1638年に現在地に移されている。 大徳寺塔頭のうちで、方丈と庫裏の配置を完全に残す唯一例になる。南東に茶室、広庭があり、庫裏には典座寮、納所寮、六畳間などがある。なお、戸障子に紙が張られておらず、桟のみであることを茶道研究家・井口海仙、作家・司馬遼太郎が指摘している。 桁行13.5m、梁間12.2m、一重、切妻造、妻入、南面、北面、西面庇附属、桟瓦葺、現代、1979年に杮葺に葺替えられた。 ◆茶室 茶室「庭玉軒(ていぎょくけん)」(重文)は、通僊院の北東にある。江戸時代初期の茶匠・金森宗和(1584-1656)の好みになる。内蹲踞の席として知られ、蹲踞のある露地に屋根が付けられ室内にある。宗和の生まれた雪深い飛騨高山の雪国の防寒法様式(雪国造)を取り入れたともいう。 躙口(潜り)から土間(内坪、1.5m×2.5m)に入る。三和土(たたき)に飛石、蹲踞が配され、刀掛がある。潜り口上に連子窓、屋根に天窓、左の壁に下地窓が開けられている。土間より茶室へは2本の建て込んだ障子より入る。左に床、奥に点前座がある。天井は三段、床の前が蒲の平天井、点前座上はやや低く、ほかは化粧屋根裏になる。床脇に襖があり、点前座に接した方が茶道口、床に近い方は給仕口に使う。二畳台目下座床。杮葺。 かつて茶室は真珠庵の後方にあり、金森の菩提所金龍院の茶室だったともいう。また、没倫紹等(墨齋)が建立し、通僊院移築に伴い取払われたため、額のみを移し掛けたともいう。 二畳台目茶室、水屋の間、土間がある。杮葺。 ◆庭園 庭園は、方丈の南庭、東庭(史跡・名勝)、通僊院庭園(史跡・名勝)のほか方丈西にもある。 方丈庭園は、かつて一休の庵室「瞎臚軒」の庭園にかかっていたという。室町時代後期、応仁・文明の乱(1467-1477)後の眞珠庵の建立、江戸時代前期、1638年の再建の際にも、多少の改変があった。当初の様式が残る苔庭になる。 通僊院庭園は、江戸時代前期、寛永年間(1624-1645)作庭の茶庭になる。正親町天皇女御ノ粧殿だった通遷院の移築時に作庭された。 これら、二種の庭園により構成された庭の例は少ないという。 ◈「南庭」は、杉苔に中央に小さな松と刈込が配されている。村田珠光(1422/1423 -1502)、また連歌師・柴屋軒宗(1448-1532、宗長)の作庭ともいう。 ◈「東庭」は、枯山水式の平庭になる。室町時代、15世紀後半(16世紀前半とも)、村田珠光(1422/1423-1502)の作庭とされている。また、連歌師・柴屋軒宗の作ともいう。 低い築地塀、二重刈込の籬(まがき)を背にし、50㎡(70㎡とも)の南北の細長い長形の苔地に、南から七、五、三の小さな立石15個の石組を配し、「七五三の庭」と呼ばれる。苔はもうせん苔などを用いた。かつて、東に鴨川の松並木、比叡山の借景があった。いまは、林と宅地に隠されている。なお、大徳寺本坊方丈東庭は、この庭を模している。 ◈玄関の飛石(飛石道)も七五三に配置されている。中門前にあり、手前より三石、五石、七石に飛石が敷かれている。それぞれの数の境に、三と七を構成する長形の石(大柄の平石)が仕切り代わりに横に敷かれ、各々の数を隔てる。露地には室町時代の四角燈籠が据えられている。 ◈北側の書院、通僊院と茶室・庭玉軒の間にも、江戸時代初期/中期の庭がある。金森宗和(1584-1657)作ともいう。この前庭(庭玉軒露地)は、茶室への露地を兼ねる。苔に飛石があり、潜り口にあたる。数個の石と灯籠が配されている。左にマキ、右にモッコクが植えられている。内蹲踞は茶室の土間にあり、土間にも飛石がある。 ◆七五三配石 定型の「七五三配石」とは、陰陽五行思想では七五三の和である一五が、自然界を構成する象徴の数とされ、陰陽和合し生命を生む天地自然の法理とされる。 石庭には二、五、五、三と並べられている。「二」とは「地」、「三」とは「天地の和合」、「五」とは「天地の間に気が通じ万物生成のこと」、「七」とは「天地の間に気が通じて大地に物が萌芽すること」を表すという。 なお、五行説で七石は「五石+二石の成数」、五は「三石+二石の生数」、「三石の組み合わせ」になる。「生数」とは、事物の発生を象徴する一から五まで、「成数」とは事物の形成を象徴する六から十までをいう。 ◆障壁画 ◈方丈、西の間(礼の間)に、曽我蛇足(?-1483)筆の室町時代後期、1491年の「四季真山山水図(四季山水図)」8面(重文)がある。大襖4面、春(草庵)、夏(楼閣)、小襖4面、秋(東屋)、冬(雪山)になる。中国湖南湖沼、一艘の小舟、遠景の山が真体で描かれる。余白が生かされ、南宋画の影響がある。 ◈室中に蛇足筆の「四季花鳥図」16面(重文)がある。行体であり、東より左回りに四季が移る。春「梅に叭々鳥」「竹林に鶴」、夏「柳に飛燕」「水辺に鷺」、秋「蘆雁」、冬「松に白鵞」などが描かれている。山水は墨斎(?-1492)説、花鳥は曽我派の祖・墨谿(?-1473)説、長谷川等伯補筆説(室中右側4面、礼の間正面右から3面とも)もある。 大書院にも蛇足筆「山水図(草山山水図)」5面(重文)が描かれている。 ◈東の間の「商山四皓図(しょうざんしこうず)」8面は、安土・桃山時代、1602年/1601年の長谷川等伯(1539-1610)筆になる。松、岩、太い線で隠士が描かれる。鋭く直線的な描法が見られる。 ◈衣鉢の間の紙本墨画「蜆子猪頭(けんすちょとう)図」4面も等伯筆とみられる。安土・桃山時代、1601年作になる。 坐した二和尚が描かれている。唐末の禅僧・蜆子は蝦(えび)、蜆(しじみ)を、猪頭は猪の頭を食したという。牧谿(もっけい)の影響があり、筆数も極力減じている。ただ、墨谿説、梁楷説もある。 仏間に「竹図」2面がある。 ◈書院の間に、曽我蛇足筆の「破墨山水」4面などがある。 ◈通僊院(つうせんいん)の書院一の間、二の間の「水墨四季山水襖」8面は相阿弥(?-1525)筆。東北の間の西湖の図」8面は狩野元信(1476?-1559)筆による。土佐光起筆「金碧花鳥図」などがある。 ◈現代、2018年、現代作家6人の描いた襖絵が完成し、公開される。 礼の間に映画監督・上国料勇筆「Purus Terrae 浄土」8面、檀那の間にイラストレーター・ アートディレクター・山賀博之筆「かろうじて生きている」8面、大書院にイラストレーター・伊野孝行筆「おとなの一休さん」5面、衣鉢の間に日本画家 ・僧侶・濱地創宗 筆「寒山拾得」4面、室中に漫画家・北見けんいち筆「楽園」16面は、与論島での宴会の様が描かれ、漫画「釣りバカ日誌」の「ハマちゃん」も登場する。仏間に美術家・山口和也筆の作品。 ◆文化財 ◈南北朝時代、1334年「大燈国師墨蹟(看読真詮榜)」(国宝)」。 ◈画像の「一休朱太刀像」2幅がある。室町時代中期、1453年は曲椂(きょくろく、曲彔、椅子)に、長尺の朱太刀(長剣)を立てかける。賛に「吹毛三尺、発動煙塵之句」とある。一休は日頃より木剣を持ち歩いていたという。その理由を人に聞かれた。「贋知識(禅僧)」とはこの木剣のようなものであるという。室内にあると真剣に見えるが、これを外に出て見ると木片に過ぎない。これでは、人を殺すこともまた人を活かすこともできない」と答えた。当時の宗教界を痛烈に揶揄したという。 ◈「臨済義玄像」(重文)、一休宗純の賛、伝・蛇足筆。 ◈15世紀、一休宗純の一行書紙本墨書「書悪莫作 衆善奉行」双幅(重文)(133.3×41.8㎝)は、楷書より草書風に移る。「七仏通誡偈」より「悪いことはするな良いことをせよ」の意。 ◈紙本著色「苦行釈迦像」、室町時代中期、1465年、一休の弟子という墨渓筆の紙本墨画「達磨像」(重文)(110..6×58.2㎝)は、半身像であり後に数多く模写された。 ◈「真珠庵文書」 (重文)は、鎌倉時代- 江戸時代の文書群になる。 量的にまとまった禅宗の塔頭文書として貴重とされている。一休宗純の死去記録、一休の遠忌、弟子への置文所領、一休周辺の文化の担い手に関するもの、寺内の決まりを定めた壁書などがある。 81巻、43冊、10帖、45幅、1339通/927通、38枚。 ◈15世紀後半-16世紀初頭の狩野派による「竹石白鶴図屏風」六曲一隻(重文)(155×353㎝)は、正信筆ともいう。画面の左に鶴、竹林、岩などを集め、右手の余白を生かす。牧谿に倣う。 ◈半井家ゆかりの狩野元信筆「半井明親像」、「半井瑞寿夫妻像」「半井江庵法眼像」「半井友竹院像」。 ◈通仙院の扁額「海不揚波」は、明親が明の熊宗立より贈られたという。 ◈仏堂には、室町時代のものという天井から真珠を連ねた天蓋が下がる。堺の豪商・尾和宗臨(?-1501)の寄進という。 ◈「百鬼夜行図」は、室町時代後期の土佐光信(?-1521/1522頃)筆とされる。現存する百鬼夜行図の中では最古になる。 「付喪神(つくもがみ)」が描かれている。長年愛用された楽器の琵琶、琴、傘などが妖怪化した。赤鬼、青鬼も登場する。 ◈「源氏物語図屏風」は、江戸時代に描かれた。 ◆真珠 庵名は、一休により命名された。日本臨済宗の祖の一人・中国・北宋代の禅僧楊岐方会(ようぎ-ほうえ、992-1049)禅師の偈文「楊岐乍住屋壁疎、満床皆敷雪真珠」に由来する。 楊岐方会は、雪の夜に中国の楊岐山(ようぎさん)の寺で座禅をしていた。風が舞い、部屋の中に雪が降り込んできた。床に積もった雪が月に照らされ、真珠のように輝いたという。この故事に因み一休が名づけた。 ◆寮舎 ◈寮舎の「滴凍軒」は室町時代中期、永亨年間(1429-1441)に済嶽紹派座元により創建、寛永年間(1624-1644)に再興、1789年に廃絶した。 ◈「庭玉軒」は、室町時代中期、永亨年間(1429-1440)に没倫紹等(もつりん-じょうとう)座元による。 ◈「梅屋軒」は、室町時代中期、永亨年間(1429-1440)に尾和宗臨による。 ◈「東雲庵」は、室町時代中期、長禄年間(1457-1460)に睦室宗陳(ぼくしつ-しょうぼく)座元による。 ◆名水 ◈方丈北庭、廊下の傍らに井戸聖泉があり、かつて「紫式部の井(産湯の井)」といわれた。 ◈この地は、和泉式部の夫・藤原保昌(ふじわらの-やすまさ、958-1036)の宅地跡ともいう。和泉式部の「産湯の井」ともいう。井戸はいまも使われている。 ◈村田珠光遺愛の手水鉢が傍らにある。板碑であり、弥陀三尊の種子を刻む。緑泥片岩製。 ◆朝鮮通信使 安土・桃山時代、1592年-1598年、豊臣秀吉(1537-1598)による文禄・慶長の役(壬辰・丁酉倭乱)後、初めての使節団として、江戸時代前期、1607年に、第一回回答兼刷還使(朝鮮通信使)の500人が大徳寺に定宿する。徳川家康(1543-1616)の国書に対し朝鮮国王の回答国書を携帯し、文禄・慶長の役の際の朝鮮人民間の被虜人を連れ帰る目的があった。 通信使の正使らは天瑞院、随員は総見院・真珠庵・聚光院、大仙院などに宿泊した。京都所司代は、蹴鞠・猿回しなどを呼び一行を歓待した。 ◆文学 近代、1897年、詩人・小説家・島崎藤村(1872-1943)は当庵を訪れている。『京都日記』の中で庭園について、「わたしたちは昔の人の意匠を前にして、心静かに時を送ることもかなわなかった。というのは余りに深く蒸した庭の苔は胸に迫って来て、わたしたちの凝視を妨げもしたからであった。‥」などと記している。 ◆墓 ◈典薬頭・半井家(和気氏後裔)の菩提寺であり春蘭軒明親(澄玄)、通僊院瑞策(光成)、成信、宋閑、成近、成忠、達時、成明、成康などの墓がある。 ◈尾和宗臨、茶道の祖・村田珠光(1422/1423-1502)。 ◈猿楽師・観阿弥(1333-1384)、世阿弥(1363?-1443?)、能楽観世流の祖・観世清次(1727-1782)の墓がある。 ◈陶芸作家・河井寛次郎(1890-1966)の墓がある。 *大部分の建物、建物内、庭園は撮影禁止。通常非公開。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 『古寺巡礼 京都 17 大徳寺』、『紫野大徳寺の歴史と文化』、『京都・紫野大徳寺僧の略歴』、『別冊愛蔵版 淡交 大徳寺と茶道 その歴史と大徳寺僧の書』、『障壁画全集 大徳寺真珠庵・聚光院』、『図解 日本の庭 石組に見る日本庭園史』、『京都・山城寺院神社大事典』、『京都古社寺辞典』、『日本の美をめぐる 34 竜安寺石庭と禅の文化』、『昭和京都名所図会 5 洛中』、『京都で建築に出会う』、『仏像を旅する 京都』、『おんなの史跡を歩く』、『原色日本の美術15 桂離宮と茶室』、『京都紫式部のまち』、『京都の寺社505を歩く 下』、『紫式部と平安の都』、『拝観の手引』、『障壁画の見方』、『日本の名僧』、『事典 日本の名僧』、『増補版 京の医史跡探訪』、『文学散歩 作家が歩いた京の道』、『週刊 日本庭園をゆく 13 京都洛北の名庭 2 大徳寺』『週刊 仏教新発見 28 大徳寺 妙心寺』、朝鮮通信使ゆかりの地の駒札、ウェブサイト「文化史17 朝鮮通信使 -京都市」、ウェブサイト「文化庁 文化財データベース」、ウェブサイト「コトバンク」  |

|||||||

|

|

|||||||

| |

||||||||