|

|

|

| 河井寛次郎記念館 (京都市東山区) Kawai, Kanjiro Memorial Museum |

|

| 河井寛次郎記念館 | 河井寛次郎記念館 |

|

|

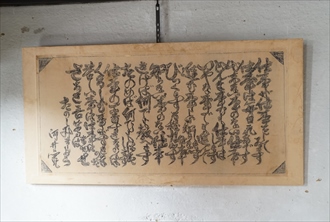

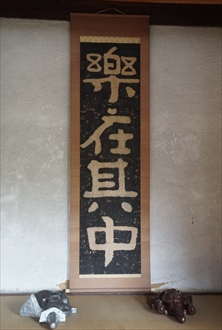

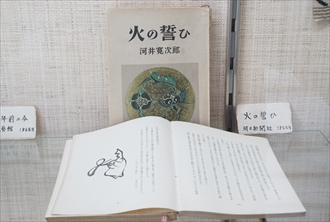

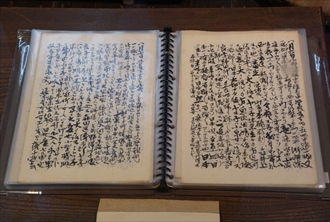

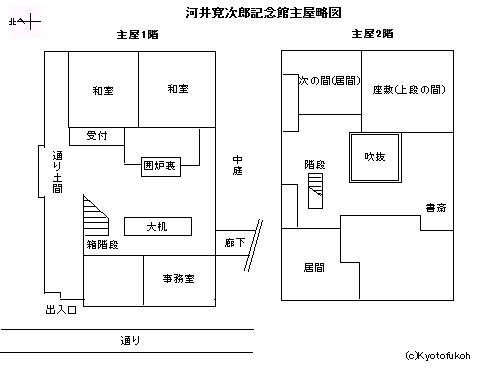

「河井寛次郎記念館」の表札、棟方志功の書、黒田辰秋制作  主屋、竹矢来  主屋  主屋、板の間、囲炉裏、臼の椅子  主屋、囲炉裏  主屋、囲炉裏  主屋  主屋、天井  主屋、南東の和室  主屋、電灯笠  主屋1階、北東の和室  主屋1階、神棚のある家具、その右に額「民族造形研蒐点」  主屋1階  主屋、吹抜天井  主屋1階、北西の和室  主屋1階、箱階段  主屋1階  主屋2階、北西の居間  主屋2階、書斎  主屋2階、書斎  主屋2階、書斎、河井寛次郎の言葉「仕事のうた」   主屋2階、書斎、椅子と机  主屋2階、中庭、陳列室  主屋2階  主屋2階  主屋2階、1955年頃の木彫像のブロンズ  主屋2階、ブロンズ  主屋2階、木彫像  主屋2階、上段の間  主屋2階、猫の木彫像、1927年頃  廊下   廊下、陶製洗面台  陳列室(右)、茶室  陳列室  陳列室、真鍮煙管  陳列室、河井寛次郎の下絵  陳列室、河井寛次郎著『火の誓ひ』  陳列室、1956年の「練上鉢」  中庭  中庭、丸石  茶室(左)、陳列室  茶室   井戸  素焼窯   陶房  陶房、作品展示室  陶房、河井寛次郎の作品  陶房、板の間  陶房、けろくろ  陶房、道具類  陶房、1945年頃の河井寛次郎の「毛筆日記」  登り窯  登り窯、側面、傾斜地を利用して窯が造られている。  登り窯、2つの焚き口  登り窯、燃成室内  登り窯、燃成室内  鐘鋳町(かねい-ちょう)の地名 |

五条坂の南、鐘鋳町(かねい-ちょう)に河井寛次郎記念館(かわい-かんじろう-きねんかん)が建つ。陶芸作家・河井寛次郎は「土と炎の詩人」と称された。寛次郎が長年暮らし創作活動を行った住居が保存公開されている。 寛次郎は建物の設計を自ら手がけた。寛次郎の陶芸作品、家具、調度品、蒐集品、窯跡、関連の史資料なども公開展示されている。 「ミシュラン・グリーンガイド・ジャポン 1つ星観光地」に選ばれている。 ◆歴史年表 近代、1920年、河井寛次郎は五条坂の現在地にあった陶芸家・5代・清水六兵衛の持ち窯を譲り受け、住居も得て独立する。山岡千太郎の資金支援があった。窯は「鐘渓窯(しょうけいよう)」と名付けられた。 1924年、濱田が一時、河井家に滞在する。 1929年頃、陶房が完成する。 1934年、室戸台風により家屋が倒壊した。 1937年、寛次郎自らの設計により自宅(現在の記念館)の主屋、小間、廊下などが建てられた。 現代、1966年、寛次郎は亡くなる。 1970年、鐘渓窯の廃止が決定した。 1973年、河井寛次郎記念館が開館した。 ◆河井 寛次郎 近現代の陶芸作家・河井 寛次郎(かわい-かんじろう、1890-1966)。男性。父・島根県安来(やすぎ)町の大工・河井大三郎、母・ユキの次男。1894年、母没後、里親・山崎家の世話になる。松江中学卒業後、1910年、東京高等工業学校(現東京工業大学)窯業科入学。陶芸家・板谷波山の指導を受けた。1911年、バーナード・リーチを知る。1913年、病により休学、郷里で静養する。濱田庄司を知る。1914年、東京高等工業学校卒業後、京都市陶磁器試験場に入所、平野耕輔、小森忍の指導を受けた。後輩・濱田と釉薬の研究などを行う。1917年、5代・清水六兵衛の工房顧問になり、釉薬を提供する。濱田と沖縄、九州の窯を巡る。1919年、濱田と朝鮮、満州を旅行した。1920年、5代・清水六兵衛の窯を譲り受け、「鐘渓窯」と名付けた。住居、工房を設ける。京都の宮大工の娘・三上やす(つね)と結婚する。この頃、細川護立、岩崎小弥太を知る。1921年、「第一回創作陶磁展」を東京、大阪で開催した。高島屋の川勝堅一、柳宗悦を知る。以来、大阪、東京の高島屋で作品を発表した。1923年、黒田勝美、岩井武俊を知る。1924年、黒田辰秋を知る。1925年、柳、濱田らと紀州へ木喰上人の遺跡を訪ねた。この時、「民藝(民衆の手による工芸)」を造語する。1926年、柳、濱田、富本とともに高野山西禅院で「日本民藝美術館設立趣意書」を発表。黒板勝美、内藤湖南により「河井氏後援会」が発足する。1928年、上野の東京博覧会に柳、濱田らと「日本民藝館」を出品する。1929年、高島屋の個展を開く。ロンドンで個展を開く。1931年、柳、濱田らと同人誌『工藝』発刊。柳と鳥取、島根旅行。1932年、ロンドンで個展を開く。1933年、柳、濱田と中国、九州の窯を巡る。1935年、柳と東北、柳、濱田らと中国、朝鮮、柳らと四国を旅する。この頃、硯に興味を持つ。1936年、柳、濱田と朝鮮半島を旅した。棟方志功を知る。1937年、自宅兼仕事場を自ら設計し完成させた。川勝が独断で出品した「鉄辰砂草花図壷」がパリ万国博覧会でグラン・プリを受賞する。「日本民藝館」の理事就任。1938年、娘・須也子が生まれた。1939年日本民藝協会理事と沖縄旅行。1944年、戦争により作陶できず文筆に専念する。1947年、寛次郎の詞「火の誓い」を棟方志功は板画で制作。随筆「いのちの窓」を陶土に刻んだ陶板を完成させる。1950年、松下宗琳の下彫りで手の木彫を始める。1954年、泥刷毛目の手法を産む。1955年、文化勲章を辞退。この頃、真鍮煙管の意匠を試み、安来工人手金田勝造が制作した。1957年、川勝が独断で出品した「白地草花絵扁壷」が、ミラノ・トリエンナーレ国際工芸展グラン・プリを受賞。1959年、面に興味を持つ。1960年、緑釉試作、陶彫を作る。67歳。墓は大徳寺・真珠庵(北区)にある。 釉薬を駆使し、晩年は形にも拘った。作風は三期に分けられる。前期は中国・朝鮮古陶磁を範とした時期、「中期(1927-1940)は民芸」傾注の時期、後期は民芸を脱した「造形」の時期になる。陶芸、彫刻、建築、意匠、書、詩・詞・随筆などでも作品を残した。美を単にモノだけではなく、空間、生き方も含めて捉えていた。作品の多くに銘を入れなかった。梅棹忠夫は寛次郎を「アミニズム的神像作家」と名付けた。著『いのちの窓』『火の誓い』。 ◆清水 六兵衛 近現代の陶芸家・5代・清水 六兵衛(きよみず-ろくべえ、1875-1959)。男性。幼名は栗太郎、号は祥嶺、六和(ろくわ)。父・4代・清水六兵衛の長男。1887年、幸野楳嶺に師事し、京都府立画学校を中退した。陶法を父に学ぶ。1895年、楳嶺没後、谷口香嶠(たにぐち-こうきょう)に師事する。1903年、京都市立陶磁器試験場設立により科学的釉薬、製陶法を研究した。1907年、神坂雪佳らと「佳津美会」結成する。1912年、京都遊陶園を結成し東京で展覧会を開く。1913年、5代・六兵衛を襲名した。1917年、農展出品作「青華烏瓜花瓶」一等賞を受賞する。1922年、フランス・サロン会員、1927年、帝展審査委員、1928年、マヨリカ焼(音羽焼)焼成の功により緑綬褒章受章した。1930年、帝国美術院会員、1931年、フランスのエトワール・ノワール勲章授与、1937年、帝国芸術院会員、1945年、六和と改名する。長男に6代・六兵衛を譲る。1937年、日本芸術院会員になる。1958年、日展の顧問を務めた。84歳。 ◆河井 つね 近代の女性・河井 つね(?-?)。女性。三上やす。京都の生まれ。父・宮大工棟梁。堀川高女を卒業した。1920年、河井寛次郎と結婚する。1924年、一人娘の良(須也子)を産む。河井寛次郎の所定鑑定人だった。 ◆河井 善左衛門 近代の大工・河井 善左衛門(?-1938)。男性。河井寛次郎の兄。1937年、棟梁として寛次郎住居の施工を行う。完成の翌年、安来で亡くなる。 ◆山岡 千太郎 近代の実業家・山岡 千太郎(やまおか-せんたろう、1871-1943)。男性。号は山岡山泉(さんせん)。1916年、河井寛次郎と知り合う。以後、河井の支援者になる。中国古陶磁の研究、蒐集を行う。陶芸を学び、雪舟の水墨画を模写した。久原鉱業監査役。72歳。 ◆河井 須也子 近現代の歌人・河井 須也子(かわい-すやこ、1924-2012)。女性。河井良、号は紅葩。京都の生まれ。父・河井寛次郎、母・つねの長女。1936年、同志社女学校に入学した。1946年、荒川(河井)博次と結婚する。箏曲、三弦を教えた。1989年、河井寛次郎記念館2代目館長に就任した。歌人として『風日』『紅しだれ』の同人。河井寛次郎の所定鑑定人だった。88歳。 ◆河井 博次 近現代の陶芸家・河井 博次(かわい-ひろつぐ、1919-1993)。男性。荒川博。父・京都西陣の繊維問屋・荒川傳七、母・ハルの次男。1942年、東京商科大学を卒業した。1946年、河井良(須也子)と結婚する。河井寛次郎の養嗣子になり、寛次郎とともに陶業した。1979年、信楽に仕事場を移した。日本民芸藝協会賞を受賞した。73歳。 ◆川勝 堅一 近現代の実業家・川勝 堅一(1892-1979)。男性。亀岡市の生まれ。1907年、高等小学校卒。1908年、京都高島屋に入る。1919年、高島屋東京支店宣伝部長。1921年、河井寛次郎と知り合う。1933年高島屋総支配人、1936年、高島屋取締役・支配人。1942年、常務取締役、1957年、横浜高島屋専務取締役。78歳。 1937年、パリ万国博覧会出品に寛次郎が応じず、堅一は独断で所蔵品より出品し、作品はグラン・プリを獲得した。1957年、ミラノトリエンタナーレでも同様の経緯があり、グラン・プリを獲得した。寛次郎、民芸作家の作品蒐集で知られる。京都国立近代美術館に寄贈し「川勝コレクション」(425点)と呼ばれている。 ◆濱田 庄司 近現代の陶芸家・濱田 庄司(はまだ-しょうじ、1894-1978)。男性。象二。神奈川県の生まれ。東京府立一中を経て、1913年、東京高等工業学校窯業科に入学、板谷波山に師事し、窯業の基礎科学面を学ぶ。1916年、同校卒業後、先輩・河井寛次郎と京都市立陶芸試験場で釉薬の研究を行う。柳宗悦、富本憲吉、バーナード・リーチを知る。1920年、イギリスに帰国したリーチに同行、共同しコーンウォール州セント・アイヴスに窯を開く。1923年、ロンドンで個展開催。1924年、帰国後、河井寛次郎宅に一時滞在、柳と河井の間を取り持つ。後に沖縄に移る。栃木県益子町に移る。1955年、第1回重要無形文化財保持者(人間国宝)に認定。1961年、日本民藝館第2代館長に就任。1964年紫綬褒章、1968年、文化勲章受章。1977年、益子参考館を開館した。83歳。 ◆筑紫 哲也 近現代のジャーナリスト・筑紫 哲也(ちくし-てつや、1935-2008)。男性。大分県の生まれ。早大卒。1934年、朝日新聞社入社。政治部記者、ワシントン特派員、編集委員。1959年、「朝日ジャーナル」編集長。1989年、TBSテレビ「ニュース23」のキャスター。2008年、日本記者クラブ賞を受賞した。73歳。 京都、寛次郎の作品、当館を愛し、年に数度訪れた。請われた色紙には、寛次郎の言葉から「手考足思」と書いた。最後は、亡くなる8カ月ほど前に訪れる。いつもの椅子に腰掛け、無言のまま1時間ほど過ごして帰った。 ◆民芸 民芸(民藝)とは、「民衆の手による工芸(Folk Craft)」を意味した。それまで、市(いち)での俗語として「上手物(じょうてもの)」に対して「下手物(げてもの)」と見下され、無視されていた日用雑器、手仕事の「用即美」に初めて光を当てた。 民芸品の定義として、身近な日常の実用性があること、機能美を持ち堅牢であること。民衆性、名もない無銘工人の手仕事であること。美を意識しない土地に根ざした地方性、多数で低価格であること。天然材料によることなどがあげられた。後年、民芸作品は工人に荷われるのではなく、個人作家の貴族趣味要素が拡大し、萌芽に見られた定義の曖昧さが露呈し混乱した。 近代、1923年、民芸運動の中心になった柳宗悦は、関東大震災後に京都に移る。その後、9年間を京都に暮らした。柳は、当初、河井の作品を「模倣」と酷評したため互いに反目する。後に、濱田庄司を介し、木喰仏を通して意気投合した。 1925年、柳、河井、濱田らは、紀州に木喰上人の遺跡を訪ねる。この時、「民芸」の用語を造語した。1926年、柳らは「日本民藝美術館設立趣意書」を発表し、民芸運動が始動する。民芸品は、雑誌『工芸』(1931-1951)に紹介された。朝鮮王朝時代の工芸品、沖縄、日本各地の江戸時代-近代の工芸品が対象になった。運動は、思想、陶芸、染織、漆器、版画、木竹工、建築分野にも広がった。1936年、東京・駒場に、拠点になる日本民藝館が設立される。民芸運動は海外にも広がりを見せている。 京都には一時期、柳、河井のほかに、富本憲吉、石黒宗麿らも移住し、これら京都以外の人々により京焼の高揚にもつながった。なお、河井の民芸運動の傾倒は、1927年-1940年頃になる。晩年の河井は民族造形を訴え、民芸に距離を置いた。 ◆建築 北側の主屋、東の陶房、南の小間(茶室)、渡り廊下、陳列室、庭などからなり、設計は河井寛二郎、施工は郷里の兄・河井善左衛門を棟梁とする大工による。大工、建具師らは泊り込んで8カ月をかけて作業を行った。 ◈「主屋」は、近代、1937年に建てられた。様式は京風町屋ではなく、飛騨、故郷の安来、朝鮮などの建築様式も取り入れられている。京都町家意匠としては、表(西面)に千本格子、矢来などを取り入れている。玄関は式台となる。2階が1階よりも張り出した「出桁造(だしけたづくり)」になり、庇は見られない。1階は、北西の出入り口より「通り土間」が通じている。現在の上がり口付近は、かつて台所になっていた。西側に和室2室、南に広間、東に2室ある。北東の一室(居間、掘り炬燵の間)には、掘り炬燵があり、食事の際などに利用された。 ◈「広間」は重厚な朝鮮張り風の板の間であり、南側は中庭に接する。2本の大黒柱が立つ。この大黒柱と梁だけは京都の木材を用い、ほかはすべて安来より運ばれた。室内床を高低の二段構成にしている。南よりに囲炉裏には自在鉤(上下左右にも移動可能)が掛る。三方を朝鮮風の床板張りの畳敷(高さ22cm)。この付近の天井は根太天井になる。柱は墨を混ぜたベンガラ塗の古色仕上げであり、一部にチョウナ仕上げを施す。部屋の各所に漆塗りの建具などが配置されている。 吹き抜けであり、吹き抜けの2階の障子窓の腰壁は立ち上がり少ない。吹き抜けの天井には滑車が付けられ、2階への資材、調度品などの搬入に用いられた。 広間の北西隅に箱階段がある。近代、1937年に濱田庄司の寄贈による。2階は、廊下、書斎、東側南に座敷(上段の間)、北に次の間(居間、下段の間、寝室)、西側にも居間がある。木造二階建、妻入の寄棟造、瓦葺。建築面積148㎡。 ◈主屋の東にある「陶房」は、近代、1929年頃に建てられたという。南の土間(現在は休憩所)、北に板の間があり、椅子式生活用の低床部、座敷生活用の高床部があり、西よりの高床部に2つの「けろくろ」を置いた。現在は、展示施設も併設されている。木造平屋建、瓦葺。建築面積54㎡。土間(現休憩室)と板間の2室からなる平屋。 板間は椅子式生活用の低床部と、座敷生活用の高床部とに分かれ、高床部に轆轤(ろくろ)を置いていた。主屋新築に先立って建設されたと伝える。室内床を二段構成とする手法は主屋の広間とも共通する。 ◈中庭を挟んで主屋の南にある「小間(茶室)」は、和室(2畳)になる。民家風の太い材料を用いている。すのこ天井、腰壁、障子戸が立てられている。北側は中庭に接している。当初は茶室として使われ、後に思索の場になった。水屋は現在は撤去されている。木造平屋建、瓦葺。建築面積11㎡。 主屋より、廊下を経て南の陳列室に繋がる。 ◆登り窯 敷地内に2つの「窯」(国・登録有形文化財)が残されている。 近代、1920年、寛次郎は5代・清水六兵衛(六和)の登り窯を買い入れ、町名「鐘鋳町」より「鐘」の一字を採り「鐘渓窯(しょうけいよう)」と名付けた。登り窯は五条坂では何軒かで用いた共同窯(寄り合い窯)になる。傾斜地を利用しており、西より東に階段状に上る形で造られている。最下部(西)に焚き口、最上部には煙出しが設けられた。第1燃成室の余熱は各室に伝わり、上に行くほど余熱効果により早く焼成できた。登り窯は、中国・朝鮮で開発され、日本では唐津焼が初めて用いた。 鐘渓窯は当初、9室の燃成室があった。現代、昭和30年代(1955-1964)半ば、燃成室の下1室を潰し、焚口を一段上げた。焚口は地面より深く掘り下げられた処にあり上下二段ある。上部は半円形(半径1.8m)、下部は長方形(縦60cm、横30cm)をしている。その間は耐火煉瓦(10cm)により仕切られている。焚口の上には、横に6つの色見孔が開けられている。8つの各燃成室の両側に、通常時の出入り口とともに、それぞれに色見孔(直径10cm)が空けられている。 素焼された作品は釉薬をかけた上で、鐘渓窯に入れられ1350度で燃成された。火は二昼夜にわたり焚かれ、2000束の松割木が投じられた。松割木は日頃は建物の表に積み上げられており、北側の細い通りより窯に運び込まれていた。寛次郎の作品は第2燃成室より多く生み出されたという。ここでは、高温により還元焼成が可能になった。現代、1971年、京都府公害防止条例が施行され、登り窯に対して届出義務・排出規制が課された。このため、1970年に窯廃止が決定している。五条坂での数少ない現存する登り窯になる。木造平屋建の上屋が架かる。制作年代は不明。耐火煉瓦造、長さ13.1m、幅4.7m。 小型の「素焼窯」は、茶室の傍に造られている。1937年頃、寛次郎が自ら考案、製作した。窯築職人が築造したともいう。焚口は北側に4つ開き、上部で煙突に繋ぐ。この窯では、乾燥後の粘土作品に対して松割木が投じられた。600-700度で8時間前後をかけて素焼していた。煉瓦造。奥行き1.8m、幅1.6m。 ◆文化財 寛次郎作品、意匠作品、遺愛品、関連の史資料、蒐集品、寄贈品などが、各室、展示室に数多く展示されている。 ◈寛次郎作として近代、1915年「誕生歓喜壷」、1936年「白釉筒描菱型水注」、1939年「草紋扁壷」、現代、1951年「黄釉魚文扁壷」、1953年「鉄釉筒描花文隅切鉢」、1953年「押型黄碗」、1955年「呉洲泥刷毛目皿」、1959年「辰砂文扁壷」、1961年「呉洲貼文扁壷」、1963年「三色扁壷」、1965年「魚手絵丸喰籠」、1965年「緑釉貼文喰籠」、1966年「緑釉扁壷」。 ◈現代、1955年陶板「献空青煙」、1955年陶板「手読足解」、1955年陶板「独坐萬行」。 ◈現代、1960年陶彫「面」、1960年陶彫「魚」。 ◈近代、1937年木彫「少女」、1937木彫「犬」、1937年木彫「猫」、現代、1957年木彫「合掌」、1957年木彫「像」、1958年木彫面「母と子」、1959年木彫・面「獅子」、1960年木彫面「からくりの手」。 ◈寛次郎作として1階広間の囲炉裏の「自在」、「木彫二面像」、意匠としては「円形椅子、「木製ベンチ」、「竹製家具」、複製の「民族造型研蒐点」、近代、1937年に柳宗悦寄贈の「柱時計」、1937年に濱田庄司寄贈の「箱階段」がある。 ◈1階東の和室に寛次郎作の脇息「こま犬」は、古い家具の柱を利用した。意匠の額・自筆「翻」、黒田辰秋作の「飾り棚」。 ◈2階東の居間に「ブロンズ」(木彫写)、上段の間に作の「木彫像」「木彫面」。居間に意匠「折りたたみ式文机」。居間脇に河井博次の作品。 2階書斎に意匠の「椅子」。「机・椅子」、「拓本綴」、現代、1948年に川勝堅一寄贈の「大臼」。 ◈陶房西の中庭に「釉薬壷」、「猫石像」。 ◈主屋の表に架かる黒田辰秋作・棟方志功筆「記念館大看板」。 ◈各室の竹製の「電灯笠」、竹製の家具類は、寛次郎の意匠による。戦時中に台湾の職人に作らせた。木材不足を補うためのものだった。 ◈漆芸家・黒田辰秋の作品として、近代、1927年「拭漆欅真鍮金具三段棚」、1937年「拭漆欅真鍮金具印箪笥」、1927-1929年「卍文状差し」、1930年頃「根来鉄金具手箱」、昭和10年代(1935-1944)「赤漆彫花文帯留」「組み立て式弁当箱」。 ◈近代、1927年に結成された「上加茂民芸協団」の作品、黒田辰秋の「関連図面」9枚などの資料が保管されている。寛次郎は河井邸で、柳宗悦、黒田辰秋、青田五郎を引き合わせている。協団の存続のために尽力し、解散には関わったと見られている。その後、河井は黒田を物心面で支えた。 ◆仕事のうた 主屋2階の書斎に、河井寛次郎の言葉「仕事のうた」が掲げられている。 「仕事が仕事をしてゐます/仕事は毎日元気です/出来ない事のない仕事/どんな事でも仕事はします/いやな事でも進んでします/進む事しか知らない仕事/びっくりする程力出す/知らない事のない仕事/きけば何でも教へます/たのめば何でもはたします/仕事の一番すきなのは/くるしむ事がすきなのだ/苦しい事は仕事にまかせ/さあさ吾等はたのしみましょう」 ◆庭 建物に囲まれた中庭がある。笹などの植栽がある。 丸石が一つ据えられている。安来の知人より贈られた。当初は石燈籠が予定されていた。寛次郎はあえて丸石を希望したという。寛次郎は石を庭の各所に移動させ、最終的に茶室近くの現在の場所に落ち着いた。 陶房の西に藤棚がある。 ◆映画 映画「男はつらいよ 寅次郎あじさいの恋 」(監督・山田洋次、第29作、1982年、松竹)では、「神馬堂」で寅(渥美清)と陶芸家(13世・片岡仁左衛門)が一服する場面がある。葵祭の場面も紹介されている。 河井寛次郎記念館は、陶芸家の家として劇中に登場し、酔っ払った寅さんを連れて帰る場面がある。 ◆鐘鋳町 鐘鋳町(かねい-ちょう)の地は、江戸時代には妙法院の寺領だった。江戸時代前期、1614年旧4月には、京都三条釜座の工人、下野国佐野郷天明の工人らが、方広寺・大仏殿の巨鐘を鋳造した鋳物場があったという。現在の当館の登り窯が釣鐘の蹈鞴場(たたら-ば)、炉鍛場だったという。当時の鐘鋳池も民家に残るという。以来、鐘鋳町の地名の由来になった。 寛次郎は登り窯を「鐘渓窯」と名付けた。鐘鋳町の「鐘」と、「渓」は清水の音羽川が近くを流れていたことに因むという。窯を譲った清水六兵衛への思いも含まれているという。 *参考文献・資料 河井寛次郎記念館案内書、『川勝コレクション 河井寛次郎作品集』、『京都の近代化遺産』、『京都窯芸史』、『柳宗悦と民藝運動』、『陶工 河井寛次郎』、『河井寛次郎の宇宙』、『日本のやきもの 京都』、『黒田辰秋の世界』、「京都産業大学日本文化研究所紀要 第20号 民藝運動の展開と上加茂民芸協團の結成」、『京都市の地名』、『昭和京都名所図会 1 洛東 上』、『京都大事典』、『シネマの京都をたどる』 、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|

|

|

| |

|