|

|

|

| 瑞春院 〔相国寺〕 (京都市上京区) Zuishun-in Temple |

|

| 瑞春院 | 瑞春院 |

|

|

山門     庫裏       玄関   蹲踞、玄関前   南庭  方丈  南庭「雲頂庭」  水琴窟、南庭の東端にある。近年の作という。  東庭、境内東。  書院の「雲泉軒」  「雲泉軒」  茶室「久昌庵」、さび壁  「久昌庵」  茶室傍の蹲踞、水琴窟  北庭、心字池には蓮が植えられている。  サルスベリ    |

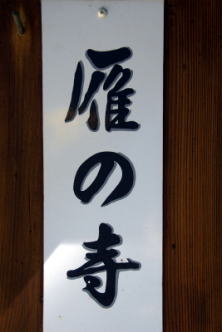

相国寺塔頭の瑞春院(ずいしゅん-いん)は、境内の南西に位置している。作家・水上勉の小説『雁(がん)の寺』(1961)の舞台になり、以来、「雁の寺」とも呼ばれている。百日紅、水琴窟の寺として知られている。 臨済宗相国寺派。本尊は阿弥陀三尊仏。 ◆歴史年表 室町時代、室町幕府第3代将軍・足利義満(在職1368-1394)は、太清宗渭(たいせい-そうい)を相国寺に迎えるため、その禅室として雲頂院を創設した。 雲頂院はその後、兵火で罹災し、後に瑞春軒と併合した。 江戸時代、1848年/1849年、瑞春軒は亀泉集證(きせん-しゅうしょう)が開く。 1788年、天明年間(1781-1788)とも、天明の大火により焼失している。 弘化-嘉永年間(1845-1849/1844-1854)、再建された。その後、客殿を棄却している。 近代、1898年、客殿が再興され瑞春院となる。 ◆太清 宗渭 鎌倉時代後期-南北朝時代の臨済宗の僧・太清 宗渭(たいせい-そうい、1321-1391)。男性。別号は絶清。相模(神奈川県)の生まれ。一山一寧(いっさん-いちねい)の法を嗣ぐ。丹波・西禅院の雪村友梅の印可を受けた。美濃・竜門寺、鎌倉・浄智寺、京都・天竜寺、南禅寺の住持を歴任した。相国寺4世になる。著『太清録』。71歳。 ◆亀泉 集證 室町時代前期-後期の臨済宗の僧・亀泉 集證(きせん-しゅうしょう、1424-1493)。男性。俗姓は後藤、別号は松泉、松岳。美作国(岡山県)の生まれ。季瓊真蘂(きけい-しんずい)の法嗣(一山派)になる。1467年、応仁・文明の乱(1467-1477)で季瓊と共に近江へ逃れた。益之宗箴の後任で蔭涼職につき五山を統轄する。足利義政の信を得る。諸山西禅寺、十刹聖福寺、天竜寺の坐公文(住持の称号)を受ける。詩文を瑞渓周鳳らに学ぶ。能書家として知られた。70歳。 日記『蔭涼軒日録』は、室町時代中期、相国寺、鹿苑院内の「蔭涼(いんりょう)軒」主による公用日記をいう。亀泉はその大部分を記した。蔭涼職(いんりょうしき)は、僧録と幕府の連絡役だった。日記には、五山の内状、幕府の動静、文芸などについても書かれている。 ◆水上 勉 近現代の小説家・水上 勉(みずかみ/みなかみ-つとむ、1919-2004)。男性。福井県の生まれ。父・宮大工職・覚治、母・かんの次男(5男1女)。1924年、本郷村小学校野尻分教場に入学し、1925年、本郷小学校本校に転入する。1929年、10歳で口減らしのため、京都の相国寺・瑞春院に入る。1カ月ほど修業し帰郷した。1930年、瑞春院に入り山盛松庵の許で修業した。1931年、得度し沙弥になり、大猶集英と称した。室町第一小学校に転入し、禅門立紫野中学校に入学する。1932年、2月、瑞春院を脱走し引き戻され、相国寺・玉龍庵に入る。11月、天龍寺派別格地衣笠山等持院の徒弟になり、承弁に改める。1934年、私立花園中学校3年に編入学した。1936年、私立花園中学校を卒業後、還俗する。伯父の下駄屋(下京区八条坊城)で働き、後にむぎわら膏薬の西村才天堂で行商をした。1937年、立命館大学文学部国文学科に入学し、12月、退学する。1938年、染物屋(堀川上長者町)に転居し、京都小型自動車組合の集金人をした。後に京都府満州開拓青少年義勇軍応募係になり、府下を巡回する。8月、満州に渡り、奉天の国際運輸会社で苦力監督見習いになる。11月、喀血して石川病院に入院した。1939年、 2月、帰国し生家で病気療養し、文学に目覚める。8月、徴兵検査を受け丙種合格になる。9月、『月刊文章』に『日記抄』を投稿し、小説家・高見順の選で選外佳作になる。1940年、小説家・丸山義二の紹介で日本農林新聞社に勤めた。1941年、報知新聞社校閲部、学芸社、三笠書房に移る。雑誌『新文学』の同人になり、高橋義孝、福田恒存、梅崎春生、野口富士男らを知る。加瀬益子と同棲し、長男が生まれた。1942年、守谷製綱衡所工場に移る。1943年、映画配給公社に 転職した。松守敏子と結婚する。後に日本電気新聞社に移る。1944年、 戦時のため郷里に疎開し、福井県大飯群青郷国民学校高野分校に助教として赴任した。5月、召集を受け、第十六師団中部第四十三部隊輜重輓馬隊に入隊する。7月、除隊になり、高野分校で教鞭をとる。1945年、終戦を迎え上京した。虹書房を興した。1946年、『新文芸』の編集員になり、小説家・宇野浩二の原稿を疎開中の信州松本に貰いに行き、以後、師と仰ぐ。1947年、虹書房は倒産し、文潮社に移る。1948年、浦和市に転居した。7月、宇野の推薦で処女作『フライパンの歌』がベストセラーになる。1949年、 妻は長女を残し家出した。東京に転居する。1951年、 離婚し、1952年、子を郷里に預け、雑誌社・業界新聞社に勤務した。1956年、西方叡子と再婚し、子を呼び寄せる。1957年、松戸に転居し、洋服行商で生計を立てた。1959年、 松本清張の『点と線』に刺激され、『霧と影』で文壇に戻る。新社会派推理小説として評判を得た。東京に転居する。1961年、『海の牙』で日本探偵作家クラブ賞を受賞した。瑞春院の体験を題材に『雁の寺』で、直木賞受賞を受賞した。 1963年、身体障害児問題について問題提議する。1965年、リハビリ施設「太陽の家」を設立し理事になる。1966年、『城』で文藝春秋読者賞を受賞した。1971年、『宇野浩二伝』により菊池寛賞を受賞する。1973年、『北国の女の物語』『兵卒の鬣(たてがみ)』で吉川英治文学賞を受賞する。1975年、『一休』で谷崎潤一郎賞を受賞した。1977年、『寺泊』で川端康成文学賞を受賞する。1980年、『あひるの靴』で斉田喬戯曲賞を受賞した。1984年、『良寛』で毎日芸術賞を受賞する。1985年、郷里に「若州一滴文庫」を設立した。1986年、日本芸術院賞恩賜賞を受賞した。1992年、東京都文化賞を受賞した。1998年、文化功労者に選ばれる。2002年、『虚竹の笛』で親鸞賞を受賞した。2004年、長野県で亡くなった。85歳。 ほかの作品に『五番町夕霧楼』(1963) 、『越前竹人形』 (1963) 、『飢餓海峡』(1964) など。映像化・舞台化された作品も多い。 瑞春院では、子守などの雑用をこなした。境内の百日紅に触れては、故郷の村、母を慕っていたという。 ◆仏像 ◈方丈仏間に安置の藤原時代の本尊「阿弥陀三尊仏(木像雲上来迎仏)」は、室町時代中期、1439年に第6代・足利義教(1394-1441)より贈られた。 ◈「阿弥陀如来像」(35.2㎝)は来迎印を結び、踏割(ふみわり)蓮華座に立つ。これは、蓮華座の異形で、一足に一つの蓮華座を乗せる。面相は定朝様の影響があり、髪型は小粒の螺髪(らはつ)、衣紋の線も藤原時代(平安時代中後期)中頃とみられる。 ◈脇侍は、阿弥陀如来以降に造られたとみられ、「観音菩薩」(20.1㎝)は蓮台を捧げ持ち、「勢至菩薩」(20.6㎝)は合掌する。 「阿弥陀如来」は頭に水晶製の肉髪珠(にくはつしゅ)・白毫(びゃくごう)を嵌め込む。両脇侍は金属製の宝冠・瓔珞(ようらく、玉の装身具の首飾り)を付ける。光背・台座は江戸時代前期の作という。 ◆建築 客殿は、近代、1898年の再建による。 書院の「雲泉軒」は、近年建立された。直径2mの千年の台湾檜を使い、天井は碁天の中に小碁を組んだ。北に開けられたガラスの火頭窓を通し、庭に据えられた柚木灯籠が見える。 ◆茶室 茶室「久昌庵(きゅうしょうあん)」は、現代の数寄屋建築の諸富厚士により建てられた。表千家の「不審庵」を模している。濡額の書は千宗左(而妙斎)筆による。 ◆庭園 方丈三方に三つの庭がある。 ◈南の南庭は「雲頂庭(うんちょうてい)」といわれ、室町時代の禅院風の枯山水庭園になる。山内でも最古といわれ、当時の石組が残るという。苔地に坐禅石など9つの石が配され、アカマツ、モミジなどの植栽が配されている。縁先に水琴窟が設えられている。 ◈北庭は「雲泉庭(うんせんてい)」といわれ、現代、1988年に村岡正(庭園文化研究所)作庭による。相国寺開山の夢窓国師風の池泉観賞式庭園になる。低い苔の築山に石組がある。敷石があり、その先は飛石、石橋へと続き、待合、茶室へと向う。池には東の滝組より流れ込み、池中に船泊石が組まれている。サンシュユ、シダレザクラなどが植えられている。 ◈東庭は、33個の赤石が三十三観音(西国33カ所とも)を表す。方丈内のガラス張りの格狭間(こうざま)を模した窓を通して眺める趣向になる。 百日紅が植えられている。小僧時代の水上勉が故郷を思い触れていたという。小説『雁の寺』にも登場する。 ◆文化財 ◈ 江戸時代の狩野探幽(1602-1674)筆の掛軸「陶渕明 春秋山水図」三幅対。 ◈ 江戸時代前期の狩野安信(1614-1685)の掛軸「鐘馗 牡丹 竹に虎」三幅対。 ◈ 江戸時代の「朱衣達磨」、今尾景年(1845-1924)の襖絵「孔雀」、鈴木松年(1848-1918)の襖絵「古松」、梅村景山(1866-1934)の筆の襖絵「八方睨みの龍」、上田萬秋(1869-1952)の筆襖絵「雁」など。 ◈ 書院「雲泉軒」襖絵の古松は、寺に寄宿していた画家・鈴木松年(1848-1918)の作で、題材となった松は心字池脇にある。 ◈ 「大茶碗」の抹茶碗「水琴」は、現代の陶芸家・加藤和宏(1956-)作、直径49cm、重さ7㎏、日本一の伊羅保釉大茶碗とされ、大碗茶席に用いられている。 ◆水琴窟 二つの水琴窟がある。茶室「久昌庵」東の外待合脇にある水琴窟(蹲踞)は、近年作で、小堀遠州の影響を受けた配下が伏見屋敷の庭に造った洞水門の手法を取り入れているという。 南庭「雲頂庭」東の水琴窟も近年作になる。 ◆雁の寺 水上勉の小説『雁の寺』は、若狭の寒村から口減らしのために、京都の禅寺「孤峯庵」に出された小僧が、住持の退廃を垣間見て師を殺める。寺には画壇重鎮の描いた雁の絵があり、その囲女が棲んでいた。襖絵の「松の葉蔭の子ども雁と餌をふくませている母親雁」に慰められていた主人公は、母親雁の絵を引き剥がして寺を出る。 瑞春院には、実際に2つの鳥を描いた襖絵が残されている。一つは、仏間の襖絵である今尾景年(1845-1924)筆の「孔雀」、もう一つはその隣室、上間の間(雁の間)にある上田萬秋(1869-1952)筆の「雁」になる。 作中の主人公と寺修行時代の水上自身が見ていた雁の母子鳥の絵は、雁ではなく仏間の孔雀の絵だった。インドでは、孔雀は煩悩を食らうといわれている。だが、当院には雁の絵もあった。隣の住職の部屋に描かれていた8面の襖絵に8羽が描かれている。この絵は、小僧時代の水上が実際に目にすることはなかった。 現代、1981年、作家となった水上が寺を訪ねた。40数年の時間を経てその事実を初めて知る。水上は、長年の自らの思い違いとともに、雁という偶然の一致に背筋が凍る思いがしたという。 ◆歯髪塚 安土・桃山時代-江戸時代の第108代・後水尾天皇(1596-1680)の歯髪塚が法堂の西にある。 ◆サルスベリ かつて百日紅(サルスベリ)の寺として知られた。いまも何本か植えられている。 *普段は非公開、室内は撮影禁止。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 『京都・山城寺院神社大事典』、『京都の禅寺散歩』、『京都秘蔵の庭』、『文学散歩 作家が歩いた京の道』、『洛西探訪』、『京都大事典』、『古都歩きの愉しみ』、 『週刊 京都を歩く 38 御室』 、『水上勉の時代』、ウェブサイト「ネットミュージアム兵庫文学館」、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|

| |

|