|

|

|

| * | |

| 等持院・衣笠山 (京都市北区) Toji-in Temple |

|

| 等持院 | 等持院 |

|

|

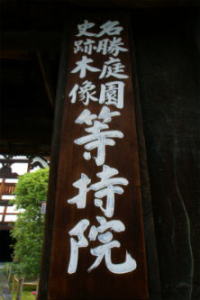

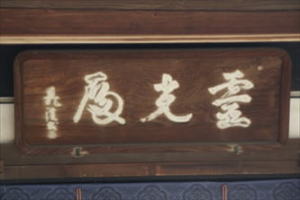

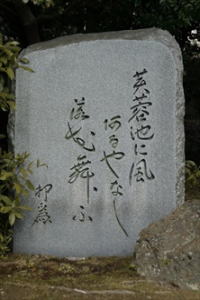

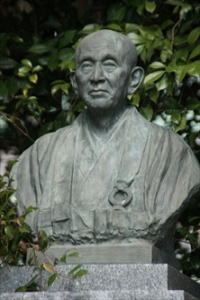

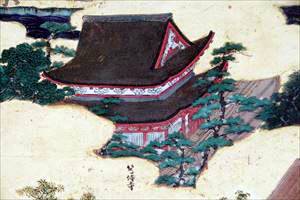

山門    表門   唐門     庫裏  庫裏、三重虹梁蟇股、大瓶束、海老虹梁  庫裏、足利家紋の「丸に二つ引き両紋」   庫裏、屋根に煙出し櫓がある。  玄関   方丈  方丈  方丈  方丈内、本尊、釈迦如来坐像を安置する。   方丈南の庭園      霊光殿  霊光殿  書院  書院        方丈北の庭園  清漣亭  清漣亭  清漣亭  清漣亭  清漣亭  清漣亭  清漣亭、上段一畳貴人床、武家床  清漣亭      足利尊氏の墓と伝える室町時代の宝筐印塔   十三重塔、足利十五代供養塔  茶室にある手水鉢、司馬温公型  等持院形石灯籠  赤松柳史の句碑「煩悩はたえず 南瓜を両断す」  青山柳為の句碑 「芙蓉池に風あるやなし 落花舞ふ」   「中興天龍牧翁和尚大禅師」(関牧翁、1903-1991)の碑  有楽椿(ワビスケ)、樹齢は400年以上という。秀頼の再建時に植えられ、早春から4月まで花を付ける。  有楽椿(ワビスケ)    蓬莱島  蓬莱島     鐘楼  牧野(マキノ)省三の銅像  境内から見える衣笠山(201m)  冠雪した衣笠山  衣笠山遠景 衣笠山遠景 【参照】室町時代後期の「上杉本洛中洛外図屏風」に描かれた等持寺、鴨川二条大橋の説明板より 【参照】室町時代後期の「上杉本洛中洛外図屏風」に描かれた等持寺、鴨川二条大橋の説明板より 【参照】「等持寺町」(中京区)の町名 |

等持院(とうじ-いん)は、衣笠山の南麓に位置する。山号は万年山(まんねん-ざん)という。足利将軍家累代の菩提寺であり、将軍家の葬礼の寺だった。 臨済宗天龍寺派。本尊は釈迦牟尼仏。 ◆歴史年表 創建、変遷の詳細不明。 平安時代、衣笠山山上、真如寺西に真言宗・仁和寺の一院があったともいう。(『雍州府志』『都名所図会』) 鎌倉時代、1286年、衣笠山上に無学祖元の遺髪を納める塔所・正脈庵(しょうみゃくあん)が建立されている。庵は、現在地の東に隣接する真如寺に引き継がれた。 南北朝時代、1338年頃、この地には、鳳凰山等持院があり、足利直義は幕府邸隣地の浄土宗の浄華院跡に移し、古先印元を1世にする。 1339年以前、足利尊氏は京屋敷(三条坊門邸、二条第)(二条大路高倉東南、中京区等持寺町)に、禅宗寺院、等持寺を建立したという。尊氏には京都に三カ寺の菩提寺建立の計画があり、等持寺の寺号には、各字にも「寺」が含まれ、その意図を表すともいう。 また、1339年、尊氏は自らの居館北近く、中京区二条高倉に、足利氏の菩提寺、官寺の等持寺(南寺、南等持寺、洛中等持寺)を建立したという。御所八幡宮はその鎮守社になった。等持寺別院とし、夢窓国師を開山とし、山号は鳳凰山だったともいう。 また、1341年/暦応年間(1338-1342)、尊氏は衣笠山麓に、元弘の乱(1331)以来の戦没将兵の追善供養のためとして、臨済宗の禅僧・夢窓国師を開山として中興した。等持寺(南等持寺)の別院(北寺、北等持寺)とした。この時、禅宗に改宗したという。仁和寺の一子院を前身にしたともいう。以後、足利家の菩提所になる。 1342年頃、鳳凰山等持院は院号を寺号に改め、諸山官刹とした。 1354年、足利尊氏は等持院に献じていた『一切経』を園城寺(三井寺)に移し奉納する。同年、尊氏は、この地にあった仁和寺の一院を再興したともいう。等持寺の別院にした。 1358年、尊氏の没後、北等持寺で葬儀が催され、導師は、住持で元の僧・東陵永璵(とうりょう-えいよ )が務める。北等持寺は尊氏の墓所になり、その法名「仁山妙義 等持院殿」より等持院に改められた。(『太平記』『愚管記』)。その後、本寺である等持寺(南等持寺)を統合する。また、足利義詮(1330-1367)の時、天龍寺末寺になったともいう。以来、住持は天龍寺の疎石門流より選ばれた。(「天龍寺文書」)。当時は26もの伽藍を配していたという。以後、歴代の足利将軍の葬送が執り行われた。足利家の菩提寺になり、歴代は毎年旧7月15日に参拝したという。 1367年、足利義詮の遺体は当院で荼毘に付された。(『愚管記』) 1377年、足利義満は十刹の首位にする。夢窓国師を開山にする。以後、相国寺創建に至るまで幕府公事、仏事を執り行う。 1379年、義堂周信が等持院に住した。 1382年、旧7月19日、足利義満は等持院で日野宣子の「尽七忌」を営む。 1385年、絶海中津は足利義満に京洛に呼び戻され等持寺に住した。 1391年、絶海中津が等持院に転住した。 室町時代、1408年、3代将軍・足利義満が没し、等持院で荼毘に伏され、相国寺鹿苑院に葬られた。(『鹿苑院殿薨葬記』) 1443年、7代将軍・足利義勝が10歳で夭逝し、等持院に葬られた。 1446年、等持寺(南等持寺)は焼失している。 1457年、尊氏百年祭を機に、8代将軍・足利義政により再興される。伽藍の再建と共に、功運院など塔頭9院(8院とも)が創設され、最盛期を迎える。 長禄年間(1457-1460)以降、焼失が相次ぐ。 1458年、所領は幕府御料所に準じ、守護不入りの特権を得ていた。 1466年、焼失する。 応仁・文明の乱(1467-1477)により等持寺(南等持寺)は荒廃する、 1477年、本寺の等持寺(南等持寺)は等持院に吸収された。 1486年、足利義政が参詣する。(『蔭涼軒日録』) 1489年、足利義尚が荼毘に付される。 1520年、等持院の戦いでは、細川高国と三好之長の軍が対立している。 1572年、院領は幕府御料所に準じ、14カ所あった。(「等持院領所々目録」) 安土・桃山時代、1583年以前、等持院管轄になるともいう。 1585年、指出(耕地関係書類)は316石7斗1升8合ある。豊臣秀吉の朱印状286石余が下付された。 江戸時代、朱印寺領326石を得る。 1606年に、豊臣秀吉の遺命により豊臣秀頼が再建した。(棟札)。造営奉行に片桐且元が任じられた。 1608年、焼失した。 1808年、焼失している。足利13代将軍木像の泥棒が現れる。 1818年、再興された。現在の方丈が移築され竣工する。 1843年、一条家は御霊屋を寄付する。 1845年、総門、中門が建立された。 1863年、足利将軍三代の三像梟首事件が起こる。(『若山要助日記』「大日本維新史料」) 近代、1868年、神仏分離令後の廃仏毀釈分が起こる。寺運衰微し、以後、塔頭9院のうち1院のみが残る。庭園も荒廃した。 1872年、霊屋、書院は破却された。 1874年、天龍寺住職の輪番住持制から一人永住になる。 1882年、石清水八幡宮豊蔵坊が廃されたため、徳川家康木像が当院に委託、後に寄進される。 1896年、青漣亭の西の席が付設される。 1921年、境内南に牧野省三により牧野教育映画製作所撮影スタジオが開かれた。 1925年、3月、等持院撮影所が火事になる。 1933年、撮影所が廃された。 1939年、境内北に立命館高等工科学校(後の立命館大学)が移転する。移転は1981年に終わる。 現代、1950年、庭園蓬莱島の妙音閣(楼閣)がジェーン台風により倒壊した。 1970年、マキノ省三の銅像が太秦から境内に移設されている。 ◆足利 尊氏 鎌倉時代後期-南北朝時代の室町幕府初代将軍・足利 尊氏(あしかが-たかうじ、1305-1358)。男性。初名は高氏、院号は等持院、法名は等持寺殿仁山妙義、長寿寺殿。源頼朝同族の家に生まれた。父・貞氏、母・上杉清子。第96代・後醍醐天皇の鎌倉幕府倒幕の元弘の乱(1331-1333)に対し、初めは幕府軍に付く。その後、倒幕に転じた。1333年、六波羅探題を急襲し幕府を滅ぼした。第96代・後に南朝初代・後醍醐天皇自ら政治を行った建武新政により厚遇される。従三位、武蔵守に叙任され、天皇の諱(尊治)の一字を与えられ尊氏に改名する。1335年、関東で北条時行の反乱(中先代の乱)を鎮め、天皇と対立した。後醍醐軍との攻防の後、持明院統の豊仁親王(北朝第2代・光明天皇)への譲位で天皇と和睦した。1336年、建武式目を制定し新幕府(室町幕府)を開く。吉野に移った後醍醐天皇は、南朝を建てた。1338年-1358年、征夷大将軍になる。1339年、後醍醐天皇が吉野で死去し、尊氏は弟・直義(ただよし)とともに天皇のために盛大な法要を営む。1341年、後醍醐天皇追善のために、暦応資聖禅寺(天龍寺)を建立した。1352年、当初は直義と二元政治を執り、観応の擾乱で殺した。京都二条万里小路邸で死去した。夢窓疎石に帰依する。 54歳。 墓所は等持院(北区)にある。 ◆足利 義満 南北朝時代-室町時代前期の室町幕府第3代将軍・足利 義満(あしかが-よしみつ、1358-1408)。男性。幼名は春王、法名は道有、道義、法号は鹿苑院。父・2代将軍・義詮、母・紀良子(石清水八幡宮検校善法寺通信の娘、第84代・順徳天皇の玄孫)。1366年、後光厳院(北朝第4代)より義満の名を賜り改名した。従五位下に叙する。1367年、10歳で将軍職を継ぎ、朝廷内で権力を振い、天皇祭祀の形骸化を謀る。地方の有力守護大名を弾圧し権力を掌握、公武権力共に手にする。1377年より、「花の御所」の築造を始める。夫人・日野素子が女児を産む。その後、亡くす。1378年、室町の「花の御所」に幕府を移す。権大納言に任じた。従二位。1380年、従五位。1381年、内大臣。1382年、左大臣、相国寺を建てた。1383年、源氏長者になる。奨学院、淳和院別当。准三后の宣下を受けた。1384年、右大臣を辞した。1390年、土岐康行の乱により土岐を滅ぼした。1391年、明徳の乱で幕府への反乱を撃破する。1392年、勢力の衰えた南朝を吸収し南北朝を合一、全国統一した。相国寺を建立している。1394年、義持に将軍職を譲り隠居する。実際には太政大臣として政治上の実権を握り続ける。義教が誕生する。1395年、出家して東大寺で受戒し、道義と号した。1398年、北山第を立柱する。1399年、大内義弘の謀反を鎮圧した。1401年、北山文化が盛んになり、明の倭寇を取締る。1402年、明の使僧を北山第に引見する。1403年、明帝より朝貢貿易上の「日本国王源道義」の詔書を受け取る。 1404年より、明との勘合貿易を再開した。北山に大塔建立を計画する。1405年、日野業子が亡くなる。1407年、日野康子を北朝第6代・第100代・後小松天皇の准母となす。1408年、北山第に後小松天皇を迎え、子・義嗣を親王とした。自らの上皇位を目前に急死した。病死とも、暗殺ともされる。49歳。 臨川院の位牌には「鹿苑院太上(だいじょう)法皇」、相国寺過去帳には「鹿苑院太上天皇」と記されている。義満の、君主の地位を奪取する皇位簒奪(こういさんだつ)とする見方もある。没後、朝廷は「太上天皇」の称号を贈る。だが、幕臣会議で辞退になり一日太上天皇に終わる。等持院(北区)で火葬され、鹿苑院(北区)に葬られた。 ◆夢窓 疎石 鎌倉時代中期-南北朝時代の臨済宗僧・夢窓 疎石(むそう-そせき、1275-1351)。男性。初名は智曤(ちかく)、諡号は夢窓国師、正覚国師など。伊勢国(三重県)の生まれ。父・佐々木朝綱、母・平政村(北条政村? )の娘。1283年、市川・天台宗の平塩山寺・空阿大徳に師事し、後に剃髪した。1292年、奈良・東大寺の慈観につき受戒する。平塩山寺・明真没後、建仁寺・無隠円範に禅宗を学ぶ。1295年、鎌倉に下向し、東勝寺・無及徳栓、建長寺・韋航道然、1296年、円覚寺・桃渓徳悟、建長寺・痴鈍空性に参じた。1297年、建仁寺・無隠円範、1299年、建長寺・一山一寧のもとで首座、1303年、鎌倉・万寿寺の高峰顕日に禅を学び、1305年、浄智寺で印可を受ける。浄居寺開山。1311年、甲斐国牧丘の龍山庵、浄居寺に一時隠棲する。美濃国・虎渓山永保寺(古谿庵)を開き、北山、土佐、鎌倉、三浦、上総と移り、1325年、第96代・南朝初代・後醍醐天皇の請により上洛、南禅寺住持になる。1326年、北条高時に鎌倉・寿福寺の請を避け伊勢国・善応寺を開く。鎌倉・南芳庵に居し、1327年、瑞泉寺を開く。1329年、円覚寺に入り高時、北条貞顕の信を得る。1330年、甲斐・恵林寺を開き、1331年、瑞泉寺、1332年、恵林寺に移り、播磨・瑞光寺を開く。1333年、鎌倉幕府が滅亡し、建武の新政を開始した後醍醐天皇に招かれ、1334年、南禅寺に再住、1336年、臨川寺・西芳寺開山に迎えられた。足利家の内紛の観応の擾乱で調停し、北朝方の公家や武士が帰依する。尊氏は後醍醐天皇らの菩提を弔うため、疎石の勧めで全国に安国寺を建立し、利生塔を設置した。1339年、天龍寺開山になる。1342年、建設資金調達のため天龍寺船の派遣を献策した。1346年、雲居庵に退隠する。1351年、天龍寺再住。最晩年は臨川寺・三会院(さんねいん)に移り亡くなった。著『夢中問答集』など。77歳。 夢窓国師・正覚国師など、歴代天皇より7度国師号を賜与され七朝帝師と称された。北条高時、後醍醐天皇、足利尊氏らの帰依を受け外護を得た。夢窓派としては、無極志玄、春屋妙葩など門下は13000人にのぼる。多くの作庭も行う。能書家としても知られた。 ◆東陵 永璵 鎌倉時代中期-南北朝時代の渡来僧・東陵 永璵(とうりょう/とうりん-えいよ、1285-1365)。男性。諡号は妙応光国慧海慈済禅師。中国四明(浙江省)の生まれ。父・無学祖元(むがく-そげん)の甥。金陵保寧寺の古林清茂(くりん-せいむ)に参じ、その後、曹洞宗宏智(わんし)派・雲外雲岫(うんがい-うんしゅう)の法を嗣ぐ。四明・天寧寺に住した。1351年、足利直義の招きで来日した。京都・西芳寺、天龍寺、南禅寺、鎌倉・建長寺、円覚寺の住持、肥後・雲巌禅寺開山という。語録『東陵永璵禅師語録』。81歳。 法嗣に中叟善庸(ちゅうそう-ぜんよう)などがいる。 ◆義堂 周信 鎌倉時代後期-南北朝時代の僧・義堂 周信(ぎどう-しゅうしん、1325-1388)。男性。号は空華道人。土佐(高知県)の生まれ。7歳で松園寺・浄義に学び、14歳で剃髪、翌年、比叡山に上り受戒した。1341年、禅宗に帰依し臨川寺の夢窓疎石に師事し、周信と称した。後に法嗣になる。法兄・方外宏遠に学ぶ。1351年、師没後、建仁寺の臨済宗黄竜派・竜山徳見に参じた。1359年、法兄・春屋妙葩の命により、関東公方・足利基氏の招請に応じ鎌倉に下り、基氏、氏満父子の教育係、上杉朝房、能憲の帰依を受ける。石室善玖、中巌円月、不聞契聞を知り、常陸・勝楽寺、鎌倉・善福寺、瑞泉寺、円覚寺・黄梅院などの住持、報恩寺を開山した。1380年、3代将軍・足利義満の召還により帰京し、義満庇護により相国寺建立を進言し、建仁寺、等持寺に住した。1385年、南禅寺、南禅寺・慈氏院、上生院、常在光院などに住した。南禅寺・慈氏院(左京区)に退隠し、塔された。日記『空華(くうげ)日用工夫略集』、編『重編貞和類聚祖苑聯芳集』。64歳。 中国文化に通じ、中巌円月、絶海中津と並び五山文学の代表とされ、絶海とは双璧とされた。 ◆絶海 中津 南北朝時代-室町時代前期の臨済宗の僧・絶海 中津(ぜっかい-ちゅうしん、1336-1405)。男性。字は要関、蕉堅道人、諱は中津仏智広照国師、浄印翊聖国師。土佐(高知県)の津野氏の出身。1348年、天竜寺の僧堂になる。西芳寺の夢窓疎石に師事し剃髪し、1350年、春屋妙葩に従う。1351年、具足戒を受け大僧になる。1388年、春屋の没後、1353年、建仁寺・竜山徳見、大林善育、放牛光林参じ、1364年、報恩寺・義堂周信、建長寺・青山慈永、大喜法忻に参じた。1368年、入明し、杭州・中天竺山・季潭宗泐などに参じ、1376年、皇帝・洪武帝に謁した。1378年、帰国、1379年、天竜寺・性海霊見に参じ前堂首座、1380年、甲斐・恵林寺、1383年、相国寺・鹿苑院、1384年、摂津に隠棲する。1385年、有馬・牛隠庵、阿波・普済院に住し、大雄山宝冠寺を開く。足利義満に呼び戻され等持寺に住した。1391年、等持院、相国寺、1397年、相国寺再住し、1441年、相国寺三住した。五山文学者、詩僧といわれ、詩文集『蕉堅稿』、『絶海和尚語録』など。70歳。 足利義満の帰依を受けた。僧録に就く。義満の明との勘合貿易に際し国書を起草、義満が明の冊封を受けた文書を起草する。 ◆足利 義昭 室町時代後期-安土・桃山時代の室町幕府第15代将軍・足利 義昭(あしかが-よしあき、1537-1597)。男性。初名は義秋、法名は覚慶、昌山、法号は霊陽院。父・足利義晴、母・慶寿院(前関白・近衛尚通の娘)の次男。義輝の弟。1542年、母の兄・近衛稙家の猶子になり、興福寺一乗院に入室した。同院門跡・権少僧都に就任し、覚慶と号した。1562年、一乗院門跡になる。1565年、兄・13代将軍・義輝が松永久秀らに暗殺された。(永禄の変)。同院内に軟禁され、朝倉義景・細川藤孝(幽斎)らの援助で逃れ、近江甲賀の和田惟政を頼る。1566年、矢島に移り還俗し義秋と称した。若狭武田氏、越前・朝倉義景を頼る。1568年、旧4月、元服し義昭と改名した。旧7月、美濃・織田信長に迎えられ擁立された。旧9月、入洛し、旧10月、15代将軍に就任した。参議、左近衛権中将になり、従四位下に叙せられて室町幕府を再興する。信長は副将軍・管領就任を拒絶する。1569年、信長により二条城が築城される。その後、義昭は親裁権を主張し信長と対立した。1570年、信長が呈出した条書で、政治行動を規制され、武田晴信(信玄)と盟約を結ぶ。1572年、信玄・上杉輝虎(謙信)らと結び、浅井長政・朝倉義景・本願寺による信長包囲を結んだ。1573年、旧2月、信長を討つため長政・義景・信玄らと近江で挙兵した。旧4月、第106代・正親町天皇の調停で信長と一時和し、旧7月、再度宇治槇島城で挙兵した。信長に攻められ、子・義尋を質として降伏した。河内若江城に退去し室町幕府は滅んだ。以後、紀伊由良・興国寺、1576年、備後鞆(びんごとも、福山市)に逃れ、毛利氏を頼り再起を図る。毛利氏は、本願寺・信玄・謙信らと結び信長にあたり、石山本願寺も挙兵した。1580年、本願寺は降伏する。1582年、本能寺の変で信長の没後、羽柴(豊臣)秀吉に帰京を要請し、秀吉は義昭の養子になり、征夷大将軍を望むが拒否される。1588年、帰京した。出家し、昌山道休と号した。1592年、文禄の役で秀吉に従い名護屋に出陣した。1597年、大坂で死去する。59歳。 准三后。室町幕府最後の将軍になった。相国寺・霊陽院(上京区)に葬られる。等持院(北区)に木像が安置されている。 ◆河田 小龍 江戸時代後期-近代の画家・知識人・河田 小龍(かわだ-しょうりょう/ しょうりゅう、1824-1898)。男性。通称は篤太郎、本名は維鶴(これたず)、小梁など。父・土佐国高の軽格の藩士・土生玉助維恒の長男。祖父・川田金衛門の生家河田家を継ぎ川田姓を名乗る。島本蘭渓に画を学び、16歳頃、藩儒学者岡本寧浦の門下に入る。1844年、吉田東洋に従い京都に遊学し、京狩野家9代・狩野永岳に師事した。1848年、二条城襖絵修復の際に師と従事する。1852年、米国より帰国した漁師・中浜万次郎(ジョン万次郎)の取り調べに際し、万次郎に読み書きを教え小龍は英語、米国の現状を学ぶ。話に挿絵を加え「漂巽紀畧」5巻を藩主に献上し、万次郎は幕府直参として取り立てられる。坂本龍馬に貿易の大切さを説き、海援隊発足の契機になる。私塾で後進の志士を育て、龍馬の支援を続けた。1889年、京都府疏水事務所の庶務付属として、琵琶湖疏水工事記録画の作成に当る。1893年、内国勤業博覧会外展覧会で賞を受ける。75歳。 墓は等持院(北区)にある。 ◆賀川 満郷 江戸時代中期-後期の産科医・賀川 満郷(1734-1793)。詳細不明。男性。有斎。父・賀川玄悦の長男。1769年、門人を持つ。以後、多くの門弟を育てた。59歳。 墓は等持院(北区)にある。 ◆牧野 省三 近代の映画監督・牧野 省三(まきの-しょうぞう、1878-1929)。男性。映画監督、映画製作者、脚本家、実業家。京都府北桑田郡山国村の生まれ。父・漢方医・山国隊の藤野齋、母・娘義太夫師・竹本弥奈吉(牧野彌奈)。1901年、劇場「千本座」を母とともに買収し開場した。後に千本座の経営を任された。1908年、横田商会の依頼により、真如堂の境内で映画「本能寺合戦」を初めて撮影した。1912年、合併した日活で関西撮影所の所長に就任する。1919年、日活在籍のままミカド商会を設立し、1920年、ミカド商会は横田商会により日活に吸収され、省三は日活に戻る。1921年、等持院境内に牧野教育映画製作所、等持院撮影所を開設した。1922年、映画「実録忠臣蔵」を撮り大ヒットする。1923年、マキノ映画製作所に改組、1924年、東亜キネマに吸収合併され、東亜キネマ甲陽撮影所・等持院撮影所の所長に就任した。1925年、主演・澤田正二郎の映画「国定忠治」で大ヒットした。独立しマキノ・プロダクションを設立した。1929年、国産ディスク式トーキー映画「戻橋」を完成した。52歳。 300本以上の時代劇映画を製作し、尾上松之助ら多くの映画人を育て「日本映画の父」と呼ばれた。 墓は等持院(北区)にある。 ◆衣笠 貞之助 近現代の俳優・映画監督・衣笠 貞之助(きぬがさ-ていのすけ、1896-1982)。男性。本名は小亀貞之助。 三重県の生まれ。1914年、藤田芳美一座、後に関西新派の静間小次郎一座で女形になる。1917年、日活向島撮影所専属になり、1918年、映画「七色指環」で初主演する。1920年、脚本・監督・主演「妹の死」、1922年、映画「噫小西巡査」で内田吐夢と共同監督になる。1923年、マキノ映画製作所で映画「二羽の小鳥」。1925年、直木三十五が設立、マキノと提携した連合映画芸術家協会で沢田正二郎主演の映画「月形半平太」を監督し、大ヒットした。映画「日輪」は不敬罪告訴により上映禁止になる。1926年、責を取りマキノを退社し独立する。1926年、作家・横光利一、川端康成らと新感覚派映画聯盟を、杉山公平らと衣笠映画聯盟を結成し、映画「狂った一頁」を製作した。1928年、映画「十字路」は日本映画初の欧州輸出の作品になる。1930年、帰国し、1932年、トーキー映画「忠臣蔵」が大ヒットする。1935年、弟・衣笠十四三が監督した映画「初祝鼠小僧」などで脚本を執筆した。1936年、衣笠映画聯盟で監督し、1939年、東宝へ移籍する。1950年、大映の専属になる。1953年、映画「地獄門」(カンヌ国際映画祭グランプリ、米アカデミー賞名誉賞・衣裳デザイン賞、ニューヨーク映画批評家賞外国語映画賞を受賞)により世界的な名声を得た。86歳。 時代劇、泉鏡花の明治物なども手がけた。 墓は等持院(北区)にある。 ◆マキノ 雅弘 近現代の映画監督・脚本家・マキノ 雅弘(まきの-まさひろ、1908-1993)。男性。正博、雅裕、雅広。京都市の生まれ。映画プロデューサー、録音技師、俳優、実業家。父・牧野省三。日活で子役になり、京都市立第一商業学校の退学後、父が所長を務める東亜キネマ等持院撮影所で助監督した。マキノ・プロダクションで富沢進郎と共同監督の映画「青い眼の人形」が初監督になる。1928年、キネマ旬報ベストテン第1位に映画「浪人街 第一話 美しき獲物」、1929年、第1位に映画「首の座」がなった。1929年、日本初のディスク式トーキーによる監督作の映画「戻橋」を撮った。父没後、プロダクションを継ぐが経営危機などにより解散し、1932年、日活に入社後、トーキー(録音技術)に関わる。1935年、嵐寛寿郎プロダクションで映画「春霞八百八町」を監督し、同年、マキノトーキー製作所を設立した。1937年、解散し日活へ移る。1939年、和製オペレッタ映画「鴛鴦歌合戦」を監督し、1940年、日活を去る。1941年、東宝で映画「男の花道」を監督しヒットする。1944年、松竹太秦撮影所長に就任した。1947年、弟・光雄の東横映画に参加し、仁侠映画「日本侠客伝」などを生む。85歳。 俳優・高倉健、藤純子らを育てた。 墓は等持院(北区)にある。 ◆水上 勉 近現代の小説家・水上 勉(みずかみ/みなかみ-つとむ、1919-2004)。男性。福井県の生まれ。父・宮大工職・覚治、母・かんの次男(5男1女)。1924年、本郷村小学校野尻分教場に入学し、1925年、本郷小学校本校に転入する。1929年、10歳で口減らしのため、京都の相国寺・瑞春院に入る。1カ月ほど修業し帰郷した。1930年、瑞春院に入り山盛松庵の許で修業した。1931年、得度し沙弥になり、大猶集英と称した。室町第一小学校に転入し、禅門立紫野中学校に入学する。1932年、2月、瑞春院を脱走し引き戻され、相国寺・玉龍庵に入る。11月、天龍寺派別格地衣笠山等持院の徒弟になり、承弁に改める。1934年、私立花園中学校3年に編入学した。1936年、私立花園中学校を卒業後、還俗する。伯父の下駄屋(下京区八条坊城)で働き、後にむぎわら膏薬の西村才天堂で行商をした。1937年、立命館大学文学部国文学科に入学し、12月、退学する。1938年、染物屋(堀川上長者町)に転居し、京都小型自動車組合の集金人をした。後に京都府満州開拓青少年義勇軍応募係になり、府下を巡回する。8月、満州に渡り、奉天の国際運輸会社で苦力監督見習いになる。11月、喀血して石川病院に入院した。1939年、 2月、帰国し生家で病気療養し、文学に目覚める。8月、徴兵検査を受け丙種合格になる。9月、『月刊文章』に『日記抄』を投稿し、小説家・高見順の選で選外佳作になる。1940年、小説家・丸山義二の紹介で日本農林新聞社に勤めた。1941年、報知新聞社校閲部、学芸社、三笠書房に移る。雑誌『新文学』の同人になり、高橋義孝、福田恒存、梅崎春生、野口富士男らを知る。加瀬益子と同棲し、長男が生まれた。1942年、守谷製綱衡所工場に移る。1943年、映画配給公社に 転職した。松守敏子と結婚する。後に日本電気新聞社に移る。1944年、 戦時のため郷里に疎開し、福井県大飯群青郷国民学校高野分校に助教として赴任した。5月、召集を受け、第十六師団中部第四十三部隊輜重輓馬隊に入隊する。7月、除隊になり、高野分校で教鞭をとる。1945年、終戦を迎え上京した。虹書房を興した。1946年、『新文芸』の編集員になり、小説家・宇野浩二の原稿を疎開中の信州松本に貰いに行き、以後、師と仰ぐ。1947年、虹書房は倒産し、文潮社に移る。1948年、浦和市に転居した。7月、宇野の推薦で処女作『フライパンの歌』がベストセラーになる。1949年、 妻は長女を残し家出した。東京に転居する。1951年、 離婚し、1952年、子を郷里に預け、雑誌社・業界新聞社に勤務した。1956年、西方叡子と再婚し、子を呼び寄せる。1957年、松戸に転居し、洋服行商で生計を立てた。1959年、 松本清張の『点と線』に刺激され、『霧と影』で文壇に戻る。新社会派推理小説として評判を得た。東京に転居する。1961年、『海の牙』で日本探偵作家クラブ賞を受賞した。瑞春院の体験を題材に『雁の寺』で、直木賞受賞を受賞した。 1963年、身体障害児問題について問題提議する。1965年、リハビリ施設「太陽の家」を設立し理事になる。1966年、『城』で文藝春秋読者賞を受賞した。1971年、『宇野浩二伝』により菊池寛賞を受賞する。1973年、『北国の女の物語』『兵卒の鬣(たてがみ)』で吉川英治文学賞を受賞する。1975年、『一休』で谷崎潤一郎賞を受賞した。1977年、『寺泊』で川端康成文学賞を受賞する。1980年、『あひるの靴』で斉田喬戯曲賞を受賞した。1984年、『良寛』で毎日芸術賞を受賞する。1985年、郷里に「若州一滴文庫」を設立した。1986年、日本芸術院賞恩賜賞を受賞した。1992年、東京都文化賞を受賞した。1998年、文化功労者に選ばれる。2002年、『虚竹の笛』で親鸞賞を受賞した。2004年、長野県で亡くなった。85歳。 ほかの作品に『五番町夕霧楼』(1963) 、『越前竹人形』 (1963) 、『飢餓海峡』(1964) など。映像化・舞台化された作品も多い。 1932年-1938年、小僧として等持院で修業していた。 ◆仏像・木像 ◈「釈迦如来坐像」は、方丈の室中仏間に安置する。平安時代作。定印を結ぶ。寄木造、漆箔、彫眼。 ◈「大聖歓喜天像(聖天)」は、方丈仏間の室町時代作の厨子内に納められている。鎌倉時代作による。かつて、境内の池の祠(聖天堂)に安置されていたという。古く、衣笠山にあった仁和寺の一院に安置されていた遺仏ともいう。近代、1934年の室戸台風で堂が倒壊し、遷された。日本に現存する聖天像としては最古になるという。 象頭人身の二神立像であり、男女神が抱擁し、手を相手の腰下にまわす。頭は各々正面を向き、目は細く大きく下がる。牙は片方3本、全部で6本が見えている。一木彫、像高150.6㎝。 ◈方丈右に江戸時代作の開山「夢窓国師坐像」がある。定印、寄木造、玉眼嵌入。 ◈霊光殿内陣、中央奥厨子内に「利運(りうん)地蔵菩薩立像」が安置されている。平安時代、伝・弘法大師(774-835)作という。足利尊氏(1305-1358)の念持仏だった。左手に宝珠を捧げ、右手は垂下する。衣笠山の一院に祀られていたともいう。 左に江戸時代作の「達磨大師坐像」、右に江戸時代の「夢窓疎石像」を安置する。 ◈霊光殿内陣に足利家歴代の木像と共に「徳川家康木像」も祀られている。木像は、近代、1868年の神仏分離令後の廃仏毀釈分離令により、石清水八幡宮豊蔵坊(ほうぞうぼう)から遷された。家康(1543-1616)が42歳の時、厄除けの霊願を受けたものという。また、天下泰平国土豊饒祈念とされ、家光(1604-1651)が寄進したという。 ◆足利将軍歴代木像 霊光殿脇殿に、5代・足利義量(よしかず、1407-1425)と14代・義栄(よしひで、1538-1568)を除く、足利将軍の俗体の木像13体と徳川家康像も安置されている。それぞれ衣冠姿で手に勺を持つ。いずれも江戸時代作になる。 左奥の初代・足利尊氏(1305-1358)、2代・義詮(よしあきら、1330-1367)、3代・義満(1358-1408)、4代・義持(1386-1428)、6代・義教(よしのり、1394-1441)、7代・義勝(よしかつ、1434-1443)、8代・義政(1436-1490)、右奥より徳川家康(1542-1616)、9代・義尚(よしひさ、1465-1489)、10代・義稙(よしたね、1466-1523)、11代・義澄(よしずみ、1481-1511)、12代・義晴(1511-1550)、13代・義輝(1536-1565)、15代・義昭(よしあき、1537-1597)の14体になる。 徳川家康像は、かつて、石清水八幡宮宝蔵坊にあり、家康42歳の厄落としのために造らせという。その後、遷された。江戸時代前期、1691年作、檜材、寄木造、玉眼嵌入。 ◆建築 山門、庫裡、勅使門、方丈、霊光殿、書院、茶室「清漣亭(せいれんてい)」などが建つ。 ◈「山門」は、江戸時代に建てられた。一間一戸、薬医門、切妻造、本瓦葺。 ◈「表門」は、江戸時代に建てられた。一間一戸、薬医門、切妻造、本瓦葺。 ◈「方丈」は、江戸時代前期、1616年頃、武将大名・福島正則(1561-1624)により、妙心寺塔頭・海福院(かいふくいん)客殿(方丈)として建立された。江戸時代後期、1812年に当院に移築され、1818年に竣工した。内部は六間間取り方丈形式、棹縁天井、竹の節欄間。南の広縁は鶯張、両側面に入側縁、双折両開桟唐戸。桁行19m、梁間12m。一重、入母屋造、桟瓦葺。 ◈「庫裏」は、江戸時代に建てられた。三重虹梁蟇股、大瓶束、海老虹梁が見られる。切妻造、本瓦葺。 ◈「妙音閣」という楼閣は、庭園の東の島(蓬莱島)に建てられていた。現代、、1950年のジェーン台風により損壊し、現在は礎石だけが残されている。 ◆障壁画 方丈の襖絵は、江戸時代前期の狩野興以(かのう-こうい、?-1636)筆による。妙心寺塔頭・海福院より建物とともに移された。「水墨山水図」、「百年図」、「二十四孝図」、著色「花鳥図」などによる。 近代以降、一部損壊された。また、マキノ省三により等持院撮影所(1921-1924)が境内に建てられた際に、ロケに使用され破損した。その後修復されている。 ◆庭園 方丈の北庭は、高低差があり立体的な構成になっている。かつて、北にある衣笠山を借景としていた。その後、北に隣接する立命館大学の学舎建設に伴い失われた。いまは植栽により覆われている。池泉回遊式の心字池の東の庭と芙蓉池の西の庭がある。 ◈「東の庭(東庭)」は、鎌倉時代中期-南北朝時代の夢窓疎石(1275-1351)の作庭ともいう。「国師三大庭園」の一つという。西芳寺の黄金池に見られる南北朝時代の様式を残すともいう。ただ、改修されており当初の様式は残されていない。かつて東隣にあった真如寺の庭が原型になっているともいう。 石組はほとんどなく、自然的な造形をによる。心字池を中心にして蓬莱島、2つの亀島など3島があり、三神仙島を模る。起伏した丘も穏やかで、岩島などの曲線を強調した。 蓬莱島には戦前まで妙音閣という楼閣が建てられていた。現代、1950年の台風で倒壊した。また、中ノ島には観音閣、聖天堂が建てられていたという。東の庭には、夏至の頃、ドクダミ科の半夏草(三白草)が花咲く。 ◈「西の庭(西庭)」は、室町時代、夢窓疎石(1275-1351)の作庭によるという。池は、室町時代中期、1457年の復興の際に足利義政(1436-1490)が手を加えたともいう。また、江戸時代中期の改造が行われている。真如寺の庭石が転用されたともいう。 書院の東にあり、北の衣笠山を借景する。ほぼ方形の200坪(661㎡)あり、芙蓉池は、蓮の花の形(芙蓉とも)をしており、中島の蓬莱島が造られている。立体的な造形をしており、石橋が架かり、庭石を配し、枯滝石組、刈込植栽も見られる。江戸時代の『都林泉名所図会』(1799)にもほぼ変わらない挿画がある。 西の庭の有楽椿(侘助椿)は、樹齢は400年以上という。秀頼(1593-1615)の再建時に植えられ、早春2月-4月まで薄紅色の花を付け、落花も愛でる。春の馬酔木、初夏の緑紅葉、皐月、夏の梔子、秋の芙蓉、また紅葉も早く色づくといわれている。 ◈「方丈南庭」は、臨済宗天龍寺派管長・関牧翁(1903-1991)の作庭・整備による。 ◆茶室 庭の北の丘に、足利義政(1436-1490)が建てたという茶室「清漣亭(せいれんてい)」がある。室町時代中期、1457年/1458年に建立された。ただ、現在の庵は、江戸時代初期に再建されている。近代、1896年の修復の際に遺材により西席が付け加えられた。 武家床、二畳台目。長四畳、右手奥の上段一畳を貴人床、下に一畳の客座、台目手前座、上段西一畳に間中幅の床、北に連子窓がある。左手水屋入口に土間がある。茅葺、桟瓦葺。 「手水鉢」は、茶室前にある。司馬温公型であり、江戸時代作になる。中国北宋代の儒学者・歴史家・政治家の司馬温公(司馬光、1019-1086)は、『資治通鑑(しじつがん)』の編纂に傾注した。子どもの時、友が高価な水瓶にはまり溺死しかけた。温公は水瓶を石で割り助けたという逸話が残る。 「等持院型(清漣亭型)石灯籠」は、茶室近くに立つ。江戸時代作。竿は四角形、中台は六角形、火袋は、日月と四角に穿つ。笠は四方寄棟。 ◆文化財 ◈南北朝時代、1339年の紙本淡彩「等持寺絵図」1幅(重文)は、洛中の等持寺を描いており、尊氏以下歴代8顆の花押が記されている。 ◈南北朝時代、1351年の足利尊氏自画賛「蘆葉達磨図」。 ◈安土・桃山時代、1598年の長谷川等伯筆「豊臣秀吉像」(京都市指定文化財)。 ◈江戸時代の狩野興以筆の障壁画「二十四孝図」、「柳下牛図」、「大黒天・唐子図」(いずれも京都市指定文化財)。 ◈狩野探幽筆「観音と蝦蟇鉄拐仙人図」3幅対。 ◈三代義満筆「等持院額」。 ◈夢窓国師関連では、南北朝時代の「夢窓国師像自賛」、「夢窓国師像書状 四月一日」(重要美術品)、「夢窓国師像墨蹟」などがある。 ◆石造物 ◈「宝筐印塔」は、霊光殿の北に立つ。室町時代作(江戸時代とも)であり、足利尊氏(1305-1358)の墓と伝えられている。下に4重の基壇が重ねられている。別石の台座は、鎌倉時代のものという。四面に格狭間が彫られている。銘文は南北朝時代、「延文三年(1358年)四月□□日 等持院殿贈太相国一品仁山大居士」とある。宝瓶には、蓮花供花の紋様が浮彫されている。高さ1.5m。 江戸時代の勤王志士・高山彦九郎(1747-1793)は、尊氏の罪状を数えながらこの墓を鞭で打ったという。 ◈「十三重塔(足利十五代供養塔)」は、東庭に立つ。室町時代作になる。足利歴代将軍の遺髪を納めるという。下から基壇、方形の基礎石、一重の笠石、さらに方形の基礎、12重の笠石、その上に相輪が載る。高さ5m。 ◆等持寺 かつて等持寺(南等持寺)があった。創建年代は不明という。南北朝時代、1339年以前にはすでに建立されている。 建武の頃(1334-1336)、足利尊氏(1305-1358)は二条南、柳馬場高倉(中京区)に宿所を設けていた。その後、菩提寺として等持寺になる。開山は夢窓疎石(1275-4351)であり、初代住持は古先印元(1294-1374)だったという。 山号の逸話として、尊氏は天下取りの開運のために、3寺建立を将軍地蔵に誓った。だが、資材の調達ができない。そこで、「寺」の字をいずれも含む「等」「持」「寺」の3文字が山号として選ばれたともいう。(「翰林葫蘆(かんりんころ)集」)。なお、尊氏の院号は「等持院」だった。3代・義満(1358- 1408)の頃、1337年に夢窓派の拠点として十刹の一つとされる。 南北朝時代、1380年、足利義詮(1330- 1367)追善の法華八講が、管領・斯波義将(1350-1410)、義堂周信(1325-1388)のすすめにより等持寺で行われ、以後慣例になる。 室町時代には、二条南、三条坊門北、万里小路西、高倉東の現在の中京区等持寺町付近に東西一町、南北二町に境内域があった。官寺として幕府の公的な仏事を修した。 室町時代中期、1446年に焼失し、室町時代後期、応仁・文明の乱(1467-1477)でも焼失する。その後、再建される。等持院(北寺、北等持寺)に統合された。等持寺町(中京区)の町名が残る。 ◆真如寺 現在の東の庭付近には、かつて真如寺という寺が建てられていたという。現在の東庭はその名残の庭になる。山号は等持院と同じく万年山と称した。 無学祖元(1226-1286)の塔所として弟子・無著(むじゃく)如大尼(?-?、無外如大尼とは別人)が開いた正脈庵を前身とした。南北朝時代、1342年(1340年とも)、足利尊氏側近・高師直(こう-の-もろなお、?-1351)は、夢窓疎石(1275-1351)を開山として建立した。夢窓は、無学祖元を勧請開山とし、自らは2世になる。 ◆梟首事件 江戸時代末期、1863年旧2月22日夜(旧23日未明)、等持院安置の足利尊氏、義詮、義昭の三体の木像の首が盗まれた。首は、三条河原(縄手通車道之辺とも)に晒された。目は刳りぬかれ、首には位牌が掛けられ、「逆賊」の宣告文の立札が添えられていた。 立札によると、鎌倉幕府を開いた源頼朝(1147-1199)以来、武家政権は、朝廷への不忠を続けている。その生首を刎ねる代わりに、木像の首を抜いたとされた。この「梟首(きょうしゅ)事件」は、実際には当時の徳川将軍を朝的として揶揄しており、上洛予定だった14代将軍・家茂(いえもち、1846-1866)に抗議したものだった。 犯人は、伊予・三輪田綱一郎(元網、1828-1879)、水戸・師岡節斎(正胤、1829-1899)、信濃・角田由三郎(忠行、1834-1918)ら平田派国学者であり、薩摩、長州、土佐の10数人の志士を中心としていた。彼らは当初、15体の像の首を落とす計画だったという。宣告文は会津・大庭恭平(1830-1902)による。大庭の自首により犯人は逮捕される。だが、朝廷、長州藩の介入により軽い処分で済んだ。長尾郁三郎(武雄、1837-1864)は獄死している。木像の首はすぐに寺に戻されたという。 ◆衣笠山 境内の北に衣笠山(きぬがさやま、201m)が見える。衣笠岡、絹笠山、絹掛山ともいう。かつて等持院の借景になっていた。 平安時代中期、1005年、『日本紀略』に「衣笠山」が初見される。山の周囲には御陵、火葬場、寺院が集まり、絹笠岳(衣笠山)では御霊会も行われていた。 衣笠山の名の由来については諸説がある。 1.平安時代、仁和寺の第59代・宇多天皇(867-931)は、真夏に雪景色が見たいと、山の峰、麓にも白絹をかけさせたという。以来、「絹掛け山」「衣笠山」と呼ばれたという。 (『山州名跡志』)。 なお、龍安寺に向かう道も近年では、故事に因み「きぬかけの路」といわれている。 2.山の形が絹張り、織物張りの長柄の笠「衣笠(絹傘)」に似ているためともいう。貴人の外出に際して、笠を後ろから差した。 3.葬送の際の遺骸を蔽う、布の絹掛(布帛、ふはく)によるともいう。上代の頃の風葬の遺風に因むという。 4.樹の蓋(かさ)に因むともいう。 5.衣笠貝、衣笠草などの形に似ているためともいう。 歌枕にもなっている。「もみぢ葉を干しほに染めて山ひめのきかさねたりし衣笠の山」(『為忠集』、143)。「この春はきぬがさ岡に芹つみて神にたむくる若菜ともせん」 (『拾玉集』、慈円)。 ◆文学者 ◈近現代の作家・谷崎潤一郎(たにざき-じゅんいろう、1886-1965)は、近代、1923年の関東大震災後、京都に移り住む。入洛当初は等持院門前に仮住まいしていた。 谷崎は、近代、1920年に「大正活映株式会社」設立の際に脚本部顧問に迎えられた。その縁により、映画人らがマキノキネマのお膝元で住まいを探したという。 ◈近代、1923年頃に、詩人・金子光春(1895-1975 )は、茶室「清漣亭」に滞在し『こがね虫』の推敲をしている。 その前には、詩人・英文学者・日夏耿之介(ひなつ-こうのすけ、1890-1971)、歌人・詩人・富田砕花(とみた-さいか、1890-1984)も逗留していた。 ◈近代、1932年-1938年に、小説家・水上勉(1919-2004)は、小僧として等持院で修業していた。 ◆撮影所 近代、1921年に、日活を去った牧野省三(1878-1929)は、境内南に「牧野教育映画製作所撮影スタジオ」を開いた。京都唯一の寺内撮影所だった。 当初、等持院山門を潜り参道西側にステージ1棟、倉庫、俳優部屋、事務所があった。日活との約束で、興行映画は制作しないことになっていた。その後、「マキノ映画製作所」、「マキノシネマ株式会社」と名称変更する。1924年、資金難により「東亜シネマ」に併合になり、名称は「東亜シネマ等持院撮影所」と変わる。 1925年、牧野は東亜キネマから再び独立し、花園天授ヶ丘に移る。等持院の撮影所は「東亜キネマ京都撮影所」と名を変えた。この頃、ダーク・ステージ4棟、オープン・ステージ2棟が建てられていた。1929年に、嵐寛寿郎(1902-1980)が入っている。以降、1933年まで撮影所は存続した。 マキノ時代の俳優には、阪東妻三郎(1901-1953)、高木新平(1902-1967)、月形龍之介(1902-1970)、森静子(1909-2004)、監督に衣笠貞之助(1896-1982)、脚本家に寿々喜多呂九平(すすきた-ろくへい、1899 -1960)がいる。東亜時代の俳優としては、団徳麿(1902-1987)、原駒子(1910-1968)、嵐寛寿郎らを輩出した。 当時、等持院の小僧だった作家・水上勉(1919- 2004)は、経を読んで衣笠貞之助(1896-1982)監督の「忠臣蔵」(1932)に声の出演をしたという。石田民三(1901-1972)監督の「おせん」(1934)では、映画撮影を手伝い、レフ板(銀紙)を持ったこともあったという。(『京都物語』『わが六道の闇夜』) 現代、1957年10月に「マキノ先生顕彰会」が結成された。11月に会は太秦開町のバス停前に、銅像「マキノ省三先生像」を立てた。その後、1970年に等持院境内に移されている。 ◆映画 現代劇映画「雁の寺」(監督・川島雄三、1962年、大映京都)は水上勉の原作になる。撮影は等持院の「精漣亭」で行われた。桐原里子(若尾文子)と堀之内慈念(高見国一)のやりとりがある。 ◆墓など ◈尊氏の墓と伝える高さ五尺の宝筐印塔(室町時代)には、「延文三年(1358年)四月」と刻まれている。台座は鎌倉時代作、ほかは江戸時代作とされる。武士・尊皇思想家・高山彦九郎(1747-1793)が塔を鞭打ったという逸話が残る。 ◈室町時代の歴代将軍遺髪塔の十三石塔(十三重塔)も立つ。 ◈京都賀川家、分家の墓がある。賀川玄悦の長男・満郷(有斎、1732-1793)を家祖とする。2代・満定(1772-1835)、3代・満崇(1795-1864)、4代・満載(1834-1894)、北賀川家、押小路賀川家、大坂賀川家、東京賀川家。 ◈江戸時代-近代の日本画家の円山四条派の山元春挙(1871-1933) 。江戸時代の浮世絵画家・速水春暁齊(1767-1823)。江戸時代-近代の日本画家・河田小龍(1824-1898)。近代の四条派日本画家・木島桜谷(このしま-おうこく、1877- 1938)。 ◈映画監督・実業家・牧野省三(1878-1929)、映画監督・実業家・マキノ雅広(1908-1993)、俳優・映画監督・衣笠貞之助(1896-1982)の墓がある。映画監督・脚本家・俳優の池田富保(1892-1968)、カメラ・映画監督・小林弥六(1878-1943)、時代劇俳優・尾上松之助(小亀家之墓、1875-1926)などの墓がある。 ◆花暦 サツキ・ツツジ、アセビ(3-5月)、サルスベリ・フヨウ(6-8月)、ツバキ(織田信長弟・織田有楽が茶花に用いたという有楽椿、侘助)(12-2月)。 ◆年間行事 秋の寺宝展(10月初旬)。 *霊光殿内は撮影禁止。 *年間行事の中止、日時変更、拝観時間変更の場合があります。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 『京都・山城寺院神社大事典』、『京都古社寺辞典』、『京都歴史案内』、『事典 日本の名僧』、『京都府の歴史散歩 上』、『洛西探訪』、『京都大事典』、『昭和京都名所図会 4 洛西』、『京都の地名検証』、『京都の地名検証 3』、『京都の寺社505を歩く 下』、『足利義満と京都』 、『増補版 京の医史跡探訪』、『京都・美のこころ』、『庭を読み解く』、『新選組と幕末の京都』、『文藝遠近』、『水上勉の時代』、『京都歩きの愉しみ』、『シネマの京都をたどる』、『京都シネマップ 映画ロマン紀行』、『京都絵になる風景』、『京都 神社と寺院の森』 、ウェブサイト「京都映像文化デジタル・アーカイヴ マキノ・プロジェクト- 立命館大学アートリサーチセンター」、ウェブサイト「ネットミュージアム兵庫文学館」 、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|

| |

|