|

|

|

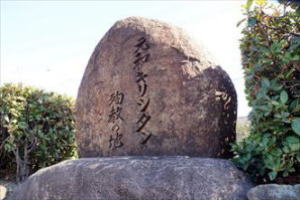

| 「元和(げんな)キリシタン殉教の地」の碑 (京都市東山区) Place of Great Genna Martyrdom |

|

| 「元和キリシタン殉教の地」の碑 | 「元和キリシタン殉教の地」の碑 |

|

|

「元和キリシタン殉教の地」、正面橋東詰、川端通の西側に鞍馬石の碑が立てられている。   正面橋  かつての六条河原辺り、正面橋  【参照】下京区菊屋町付近、かつてだいうす町があり、キリシタン信者が住んでいた。 |

鴨川に架かる正面橋の東詰南、川端通に面して「元和キリシタン殉教の地(げんなきりしたん-じゅんきょうの-ち)」の碑が立つ。 江戸時代前期、1619年旧10月6日、京都のキリシタン52人は、この地で27本の十字架に掛けられ火刑になった ◆歴史年表 江戸時代、1613年、徳川幕府2代将軍・徳川秀忠は、2度目の「キリシタン禁令」を布告した。 1618年、当初、京都所司代・板倉勝重は、捕えていたキリシタン牢内の信者を、比較的自由にさせ、その釈放も考えていたという。だが、秀忠はそのことを聞き知り、すでに釈放した者まで含めて、すべての信者の処刑を命じその方法まで指示した。 1619年、京都が大弾圧の地になる。下京区菊屋町(だいうす町(丁)、ゼウス、デウスの意)には、多くの信者が住んでいた。役人は彼らに棄教を言い渡す。マルタと呼ばれる7歳の少女は、信仰を棄てないと叫んだという。63人の信者が捕らえられ、小川通牢屋敷に投獄される。そのうちの8人は、劣悪な牢内環境のために獄死している。 1619年、旧10月6日、52人の信者は9台の荷車に乗せられ、市中引き回しの刑を受けた。その後、方広寺と鴨川の間付近(六条河原西岸)で、27本の十字架にかけられる。1本の十字架に複数の信者が括り付けられた。十字架は方広寺の大仏と対峙する形になっており、十字架の周りには薪が高く積み上げられていた。河原の刑場には、入洛した秀忠をはじめ、全国の家臣、都人ら見物人も大勢集まっていた。 京都の古くからの信者である橋本太兵衛ジョアン、その身重の妻テクラと5人の子どもも火あぶりの犠牲になる。ジョアンは十字架に縛られた。テクラは子どもたちと別の十字架に架けられた。テクラは3歳の幼い男の子・ルチアを腕に抱き、右手には12歳の息子・トマスが吊るされていたという。8歳の息子・フランシスコは左に縛られた。13歳の娘・カタリナ、6歳の息子・ペトロも括られていた。父と母は、子どもたちを最期の時まで励まし続けたと伝えられている。夕刻、火が付けられた。激しい炎の中に子の顔をさすり、涙を拭いてやる親の姿が見えたという。子どもたちは「ゼウス、マリア」と叫んだという。テクラは、最期まで息子のルチアをしっかりと腕に抱いていたため、遺骸の2人を引き離すことができなかったという。2歳から13歳までの子どもの犠牲者は11人(10人とも)にのぼる。胎児も含めて53人の殉教者説もある。 1619年、旧10月6日日、伏見奉行は、捕えていたキリシタン・イグナチオ七右衛門を火刑に処している。 現代、1994年、現在地に「元和キリシタン殉教の地」の碑に立てられた。 2007年、ローマ法王庁は、日本の殉教者188人に「福者」(ふくしゃ、聖人に次ぐ地位で徳と聖性が認められた人)の称号を与えた。このなかに、京都の殉教者の名も初めて加えられた。 2008年、11月24日、ローマ法王庁の「列福式」が、日本で初めて長崎県の県営野球場で催され、信徒ら3万人が集った。列福の儀で、東京、新潟、京都などの殉教者ゆかりの9各教区司教が、188人の略歴をそれぞれ紹介した。この日、日本人殉教者は正式に福者の列に加えられている。 ◆橋本太兵衛ジョアン 安土・桃山時代-江戸時代前期のキリシタン武士・橋本太兵衛ジョアン(?-1619)。如庵、桔梗屋。父はウィレラ神父により洗礼を受けた。少年時代にポルトガル語を学ぶ。織田信長の孫・秀信に仕えた。信者の娘・テクラと結婚し、6人の子どもを授かる。江戸時代前期、1619年、一家で朝の祈りをしている最中に捕縛され、小川通座敷牢に投獄された。座敷牢で棄教を強いられるが拒否、家族6人(長男以外)とともに火炙り刑に処せられた。元和キリシタン殉教の中心的な人物になる。 ◆イグナチオ七右衛門 安土・桃山時代-江戸時代前期のキリシタン・イグナチオ七右衛門(? -1619)。詳細不明。近江(滋賀県)の生まれ。信仰上の理由により祭りに参加せず、住民に排斥された。京都より伏見に移る。1619年旧1月、伏見奉行に捕われる。棄教に応じず、旧10月6日、伏見で火刑に処せられた。30歳位。 ◆三大殉教 近世以降のキリシタン弾圧史のなかで「日本の三大殉教」としては、55人の信者が犠牲になった「長崎の大殉教」(1622年)、51人が犠牲になった「江戸の大殉教」(1623年)、そしてこの「京都の大殉教」(京都大殉教、元和キリシタン殉教)が挙げられる。 これらに先立ち、京都の信者が犠牲になった「日本二十六聖人殉教」(1597年)がある。また、1614年、京都で日本初のベアタス修道女会(1603年)を創設したジュリア内藤ら148人の信者が、マニラ、マカオ、津軽などに追放されている。1614年、二条河原では残された修道女ら15人が、裸か薄い衣をまとっただけで藁に簀巻きにされ、拷問を受けた後、処刑されている。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 『京のキリシタン史跡を巡る 風は都から』、『京都の監獄史』、『伏見学ことはじめ』  |

|

|

| |

|