|

|

|

| 大谷祖廟 (東大谷) (京都市東山区) Otani-sobyo(Mausoleum) |

|

| 大谷祖廟 | 大谷祖廟 |

|

|

参道   総門(唐門)  総門(唐門) 総門(唐門) 総門(唐門)  総門(唐門)  太鼓堂(鼓楼) 太鼓堂(鼓楼)  門     クスノキ   ボダイジュ  手水舎  手水舎  庫裡  玄関   本堂  本堂 本堂 本堂、説明板より     瀬田虎石    御廟  御廟  御廟  御廟  御廟、拝所    御廟、拝所  御廟、拝所  旧御廟、拝所  虎石  御廟  御廟  御廟 御廟 御廟  御廟  御廟  覚心尼公おん文の碑  事務所  鐘楼  鐘楼      東大谷墓地  東大谷墓地、御堂  東大谷墓地、御堂、親鸞像  東大谷墓地  東大谷墓地  東大谷墓地、万灯会  |

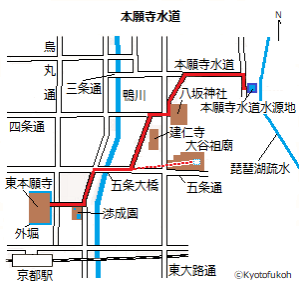

円山公園の南、東山の中腹にある大谷祖廟(おおたに-そびょう)は、「東大谷(ひがし-おおたに)」、正式には「大谷別院」という。 真宗大谷派(東本願寺)の宗祖・親鸞の廟所(墓所)がある。歴代宗主、門徒の遺骨も納められる。 ◆歴史年表 鎌倉時代、1263年、親鸞)は、弟・尋有僧都(じんう-そうづ)の住坊「善法坊」で亡くなった。親鸞の入滅地、荼毘地については諸説ある。大谷派では、「善法院」を虎石町付近(現在の京都御池中学校)とし、荼毘地は、延仁寺(東山区今熊野)としている。遺骨は鳥辺野北辺の都の三昧所(共同墓地)「大谷」の地に葬られた。 親鸞の末娘・覚信(1224-1283)は、門弟の協力を得て、吉水の北辺(現在の崇泰院付近、元大谷)に改葬し、六角の堂宇である廟所(大谷廟堂、おんはかどころ)を建て影像を安置した。 3世・覚如(1271-1351)により、廟堂は寺院化され、当初は「専修寺(せんじゅじ)」と号し、「本願寺」と改称した。 室町時代、1465年、比叡山衆徒による「寛政の破却」が起こる。 安土・桃山時代、1602年、教如は本願寺を別立とし、境内南西隅に祖廟(御墓町)を建てたことに始まる。 江戸時代、1603年、徳川家康の知恩院の寺域拡張により、廟堂は五条坂(大谷本廟、西大谷)に移転された。独立後間もない東本願寺は、寺内の阿弥陀堂西南の廟所に納めていた。 1653年、徳川家綱の寄進により現在地に移る。「東大谷」と称した。 1670年、現在地の東大谷に三基一廟(親鸞、教如、宣如)が遷された。移徒供養を遂げた。 1701年、廟墓を改葬し仏殿を落成した。 1704年、本堂が建立される。 1745年、8代将軍・徳川吉宗より1万坪の寄進を受け、祖廟が完成した。 近代、1871年の上地令により、現在の東大谷墓地の土地は明治政府により上地された。墓地の管理・運営権は京都市に移管される。それ以降、宗旨・宗派を問わない公営墓地として運営された。「大谷別院 大谷本廟」に改められる。 1892年、東大谷墓地の運営権は京都市に残したまま、真宗大谷派が管理のみを代行する。 現代、1963年、東大谷墓地は、京都市内の東本願寺所有地と東大谷墓地との交換成立により、真宗大谷派よる明確な管理主体が整う。 1981年、「大谷祖廟」に改められる。親鸞・歴代・門徒の遺骨が納められている。 ◆親鸞 平安時代後期-鎌倉時代中期の僧・親鸞(しんらん、1173-1263)。男性。法名は範宴、綽空、善信、諡は見真大師。京都の日野(伏見区)生まれ。父・藤原北家の流れをくむ日野有範、母・源氏の出身。幼くして両親を失う。1181年、叔父・日野範綱に連れられ、1181年、9歳で青蓮院・慈円のもとで出家得度し、範宴(はんねん)と称した。以後、比叡山横川首楞厳院の堂僧として20年間修行を続けた。東塔無動寺谷の大乗院で修業する。1201年、29歳の時、比叡山を下り、六角堂に参籠、師・源空(法然)の導きにより、浄土教に帰依した。1204年、法然が定めた「七箇条制誡」弟子の一人として連署する。1205年、法然は『選択本願念仏集』の書写、法然肖像を描くことを許す。1207年、承元(じょうげん)の法難により、専修(せんじゅ)念仏停止(ちょうじ)にともない、35歳で越後に流罪になり、僧籍剥奪される。禿釈親鸞と自称する。1211年、赦免され、1214年、42歳で妻・恵信尼、子らとともに関東での布教を行った。晩年、1235年頃、恵信尼らと別れ、末娘・覚信尼と京都に戻る。1256年、長男・善鸞を義絶した。1263年、弟・尋有の善法坊で亡くなったという。浄土真宗の祖。90歳。 浄土真宗の教義が体系化された6巻からなる『教行信証』(1224)などを著した。この年に立教開宗し、「非僧非俗」を宣言した。罪深い身である者は、阿弥陀仏の本願力を信じ、念仏を唱えることが基本であるとした。絶対他力の自然法爾、悪人こそが本願により救われるという悪人正機を唱えた。 ◆加藤 嘉明 安土・桃山時代-江戸時代前期の武将・加藤 嘉明(かとう-よしあき/よしあきら、1562-1631)。男性。幼名は孫六、茂勝、左馬之助。三河国(愛知県)の生まれ。13歳で羽柴秀吉に仕え、秀勝に付き、後に秀吉の直属になる。1583年、賤ヶ岳の戦いで七本槍の一人として戦功ある。1584年、淡路・石志智城主になる。1585年、従五位下左馬助に叙される。1586年-1587年、船手の将として九州征討、1590年、小田原攻め、1592年-1593年・1597年-1598年、文禄・慶長の役に水軍の将として戦功ある。1595年、伊予松前に転封になった。1598年、秀吉没後、石田三成らと対立し、徳川家康に従う。加増された。1600年、関ヶ原の戦いで東軍・徳川方につき、1602年、伊予松山を加増され、松山城の築造に着手した。1614年、大坂冬の陣で江戸城留守居、1615年、夏の陣に参陣した。1622年、3代将軍・徳川家光の鎧着初(よろいきはじめ)の介添役を務めた。1623年、従四位下に叙せられる。1626年、徳川秀忠・家光の上洛に供奉し、侍従に任じられた。1627年、加増され、会津を領し若松城に入部する。領内白河街道滝沢峠を開削した。病になり、江戸に移り会津藩江戸屋敷で亡くなる。69歳。 徳川政権下で、江戸城・駿府城・篠山城・名古屋城などの修築を担う。軍法、民政にも優れた。茶道をよくし、桂離宮の松琴亭前の石橋を寄進した。 墓は当初は善福寺(江戸麻布)にあった。大谷祖廟(東山区)に改められた。専念寺(左京区)にもある。 ◆一如 江戸時代前期の浄土真宗の僧・一如(いちにょ、1649-1700)。男性。幼名は利与麿、初め院号は恩光院、法名は琢性、諱は克海、後に法名は琢亭、諱は瑛含、更に院号は無礙光院、諱は光海、雅号は愚山。父・東本願寺第14代法主・琢如。福井別院本瑞寺の住職を務めた。後に八尾別院大信寺 (八尾市) の住職に転任する。1678年、長兄・常如の法嗣(法主後継者)になる。1679年、第16代法主を継承した。元禄年間(1688-1704)、大谷祖廟の大規模な整備を行う。52歳。 ◆島田 魁 江戸時代後期-近代の島田 魁(しまだ-かい、1828-1900)。男性。美濃国(岐阜県)の生まれ。新撰選組二番組伍長。守衛新撰組隊長。名古屋城内の御前試合で優勝し、大垣藩・嶋田才に見初められ養子になる。江戸の心形刀流・坪内主馬道場で修行する。1863年、新撰組に入隊したといい、諸士調役兼監察、伍長などの任に就く。1867年、油小路事件、近藤勇襲撃事件では護衛として近藤の命を救った。1868年、鳥羽・伏見の戦い、その後の戊辰戦争に参戦した。1869年に降伏、1886年、西本願寺の夜間警備員になる。 近代に帰依し、太鼓楼の太鼓番を務めたという。身長180cm近くもあり、怪力の持ち主だったという。73歳。 墓は当初、大谷本廟(東山区)にあった。その後、大谷祖廟(東山区)に納骨されている。 ◆仏像 本堂に「阿弥陀仏像」を安置している。「片山仏」と呼ばれている。安阿弥(快慶)作という。 ◆建築 16代・一如は、元禄年間(1688-1704)に祖廟の大規模な整備を行った。現在の唐門、南北透塀、惣門(北門)、本堂になる。 現在は、総門(唐門)、鼓楼、玄関、庫裡、本堂、拝所、祖廟、鐘楼、事務所などが建つ。 ◈「総門(唐門)」は、江戸時代後期、1862年に建立されている。総檜造、檜皮葺、四脚門。高さ8.7m、幅5.2m、奥行き4.3m。 ◈「本堂」は、江戸時代前期、1704年正月に上棟された。現存する本廟・祖廟境内最古の建物になる。東本願寺の門跡大工・笠井若狹・宮川八郎兵衛(河内)、田辺八兵衛(備後)が棟梁として造営した最古の遺構になる。 本堂は小規模であり内陣とともに円柱を用いている。虹梁に施された絵様の線は細く彫りも浅い。荘厳の特徴は、宮殿(くうでん)ではなく、羅網(宝珠を連ねた網)になっている。内陣床は朱漆で塗られており珍しい。 桁7間半(13.6m)、梁7間(12.7m)、ケヤキ造。 ◈「御廟唐門」は、江戸時代前期、1699年頃から始まった境内整備の一環として建てられたとみられている。豪華で精巧な彫刻が施されている。 ◈「南北透塀」も、江戸時代前期、1699年頃に建てられたとみられる。小壁に水鳥の彫刻が施されている。過去に幾度か修復が行われている。 ◆御廟 御廟は、境内東の石段上にある。南北5間、東西3間半の御影石の重畳式の長方形墳墓になっている。親鸞遺愛の虎石が祀られている。歴代・信徒の遺骨が納められている。 ◆虎石 御廟には、石墳上に親鸞遺愛という「虎石(とら-いし)」を置く。形が虎に似ており、虎のような模様があることから名付けられた。 虎石は、滋賀県大津市淀川水系瀬田川産の、黄色の硬いチャート質と黒の軟質の粘板岩質とが交互に重なっている。このため、川の浸食により表面に凹凸ができる。断面には虎模様が現れるため虎石といわれる。 かつて、善法坊(中京区馬場押小路下ル虎石町、真宗大谷派・法泉寺)境内には法泉があったという。親鸞が坊に止宿した際に、井戸を掘ると清水が湧いた。水底に不思議な石がある。石を引き揚げると、虎が臥した形に似ており、雌雄の文も鮮明だった。親鸞は「虎石」と名付け、深く愛した。親鸞が亡くなった時、石は哀しい声を出した。また、涙を流したという。人々は奇異に思い、虎石の名が広まり、町名も虎石町(中京区)に改められる。 後に虎石は、豊臣秀吉により伏見城(伏見区)に移され、さらに深草の宝塔寺(伏見区)を経て、東大谷祖廟(東山区)に移されたという。(『法泉寺略縁起』『拾遺都名所図会』) ◆東大谷墓地 東大谷墓地には、現在8000基の墓が立つ。 江戸時代中期、1745年に徳川幕府8代将軍・徳川吉宗より、現在の上参道にあたる土地1万坪の寄進を受ける。この際に、東本願寺は幾度も幕府に拝領を申し出ていた。 近代、1871年の上地令により、現在の東大谷墓地の土地は明治政府により上地された。墓地の管理・運営権は京都市に移管される。それ以降、宗旨・宗派を問わない公営墓地として運営された。 1892年に、運営権は京都市に残したまま、真宗大谷派が管理のみを代行する形になる。 現代、1963年に京都市内の東本願寺所有地と東大谷墓地との交換成立により、真宗大谷派よる明確な管理主体が整備される。 ◆本住寺・東漸寺 この地には、かつて、日蓮宗の本住寺、東漸寺(とうぜん-じ)という二寺があった。 東漸寺は、平安時代の公卿・藤原成範(なりのり、1135-1187)の山荘跡に建てられたという。「泰山府君」という名桜で知られた。銘は、桜が咲き続けることを願い、泰山府君の法を修したことに因んでいる。二寺は、近代、1868年に廃寺になる。 東漸寺跡地には、秋山自雲霊神祠(しゅうざん-じうん-れいしん-ほこら)が残る。痔疾治癒の信仰篤い。 ◆本願寺水道 近代、1880年頃より東本願寺の再建が始まる。これを契機に、防火設備の導入が検討された。1890年に、京都府技師・田邊朔郎(1861-1944)は、東本願寺側から琵琶湖疏水を利用した防火施設構想の相談を受けた。 1894年7月に防火用水として「本願寺水道」工事は着工される。蹴上(左京区)の琵琶湖疏水を水源とし、西の水源地(貯水池)より東本願寺まで送水する設備だった。設計・総監督は田邊、工事監督は技師・竹内忠三(?-?)による。 本願寺水道は防火設備であり、日本初の設計になった。自然水利を用い、 動力に頼らず高低差による高水圧を活かした。1894年7月-1895年3月の第1期工事(水源池-市街地-東本願寺間の配管工事)に続き、1895年4月-1897年8月に第2期工事(東本願寺境内地の配管工事)は完成した。東本願寺は、当時の京都府年間予算の25%にも相当する工費を独力負担している。 水源地は、蹴上(左京区)の旧琵琶湖疏水事務所跡に設置されている。周辺は御影石で築造され、貯水池(長さ18m、幅9m、深さ3m)はセメントで固められた。東の疏水からトンネル(長さ54m、幅0.9m、高さ1.35m)により引水され、貯水池の東に鋳鉄管(口径30㎝)が設置されていた。 1895年1月-3月、送水本管(総延長4.665㎞)の鉄管埋設工事が行われている。導管はフランス製の鋳鉄管(口径30㎝)を埋設した。蹴上より市街地の三条通西、白川西岸を南下し、小堀通(東大路通八坂神社の石段下-白川)、祇園町南の花見小路、建仁寺前、大黒通(大和大路西)、五条通、五条大橋の桁で鴨川を渡り、渉成園(枳殻邸)北を経て、東本願寺(下京区)北の貯水池(現在の境内東北隅、3960㎡)まで通じていた。 ◈ 1895年2月-1896年6月頃、大谷祖廟(東山区)への引水工事が行われた。境内は高台にあり飲料水も乏しく、防火用水の確保も容易ではなかった。さらに、蹴上の水源地より12mほど高所にあった。このため、本願寺水道管から分岐し、鉄管(口径10㎝)を境内まで483m敷設した。直高18mには「ハイドロリックラム(自動揚水機、わずかに流れる水をより高い位置の貯水池に移動するために、その水の運動エネルギーを使う揚水ポンプ)」を設置した。これは、日本初の揚水の導入になった。さらに、境内には貯水池の余地もなく、北東の山腹(30m余高)に溜池を設けている。 ◈ 現代、2008年に老朽化、漏水のために、本願寺水道の送水が停止されている。2025年に本願寺水道は、国の重要文化財に指定された。 ◆墓 ◈武将・加藤嘉明(1562-1631)・歴代墓は、御廟北隣の武家墓内にある。新しい法名は「三明院釈宣興」になる。 当初、嘉明の墓は江戸麻布の善福寺にあった。2代・明成は石見国(島根県)に葬られる。3代・明友は近江国(滋賀県)水口に移封され、4代・明英は下野国(栃木県)、6代・嘉矩(よしのり)は近江国水口に戻された。以後、水口藩主として明治維新を迎える。 4代か6代次に、各所に点在している歴代墓を、上洛機会が多い京都の、徳川家ゆかりの寺・大谷祖廟に集めて移したという。 ◈島田魁(1828-1900)の遺骨も納骨されている。西本願寺で没し、当初は東大谷墓地に葬られた。現代、2002年に墓石が撤去され、大谷祖廟に納骨された。 ◆万灯会 お盆の「東大谷万灯会」(8月14日-16日)では、1万個の提灯に火が灯されることで知られている。 万灯会の起源は、夏の暑い時期に、参拝者が夜間の涼しい時のお盆参りができるようにした。その際に、足元を照らす提灯を灯したことに由来する。 ◆年間行事 修正会(1月1日-7日)、春季彼岸会(3月18日-24日、17日-23日)、盂蘭盆会(7月14日-15日)、暁天講座(8月1日-5日)、万灯会(8月14日-16日)、秋季彼岸会(9月20日-26日)、報恩講(9月27日-28日)。 *年間行事(拝観)などは、中止・日時・内容変更の場合があります。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 『京都・山城寺院神社大事典』、『日本の名僧』、『京都古社寺辞典』、『昭和京都名所図会 1 洛東 上』、『京都の寺社505を歩く 上』 、大谷祖廟の説明板、『京都戦国武将の寺をゆく』、「東本願寺と環境を考える市民プロジェクト」の説明板、ウェブサイト「本願寺水道を歩こう-東本願寺と環境を考える市民プロジェクト」、『琵琶湖疏水の100年-叙述編』、琵琶湖疏水記念館、ウェブサイト「NIKKEI STYLE 2012年6月26日」ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|

| |

|