|

|

|

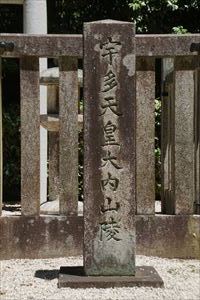

| 宇多天皇 大内山陵 (京都市北区) Imperial mausoleum of Emperor Uda |

|

| 宇多天皇 大内山陵 | 宇多天皇 大内山陵 |

|

|

「宇多天皇大内山稜参道」の石標  参拝道石段  参拝道の入口  参拝道     「宇多天皇 大内山陵」の石標    陵よりの南西、京都市街地の眺望  ヤマツツジ  【参照】陵に隣接の成就山  【参照】宮石標、「宮」の刻字  【参照】図根点、「図根」、「山」の刻字  【参照】図根点、「Ⅵ484」の刻字  【参照】図根点、「公共」の刻字  【参照】別の宮石標  【参照】別の図根点 |

鳴滝宇多野谷(なるたき-うだのたに)の大内山山頂近く東に、大内山陵(おおうちやま-の-みささぎ)がある。 平安時代前期-中期の第59代・宇多天皇(うだ-てんのう) が葬られている。陵は山中の急な参拝道を登りきった地点にあり、南に京都市内を一望できる。 ◆歴史年表 平安時代、931年、7月、宇多法皇は仁和寺御室で亡くなる。(『日本紀略』)。遺骸は境内北の大内山の魂殿(たまどの)に遷された。9月、同地で火葬にされる。(『帝王編年記』)。拾骨はされず、土を覆い大内山陵に改葬されたともいう。(『日本紀略』) 中世(鎌倉時代-室町時代)、陵の所在地は不明になった。 近世(安土・桃山時代-江戸時代)、陵所の地について諸説が出された。 江戸時代、1862年、文久の修陵で、現在地が陵として修補された。 ◆宇多天皇 平安時代前期-中期の第59代・宇多天皇(うだ-てんのう、867-931) 。男性。定省(さだみ)、亭子院帝(ていじいんの-みかど)、寛平(かんぴょう)法皇。京都の生まれ。父・第58代・光孝天皇、母・尊称皇太后・班子(はんし)女王(式部卿・仲野親王の娘、第50代・桓武天皇の孫)の第7皇子。884年、源姓により臣籍に下り、官人になる。887年、病の父・光孝天皇の希望、太政大臣・藤原基経の推挙により親王に復した。その初例になる。皇太子、践祚(せんそ、皇嗣が天皇の地位を受け継ぐ)、即位した。その後、基経との間に権力争いが起こる。勅書中、橘広相が起草した「阿衡の任」の解釈をめぐり、基経は「実権のない礼遇」として天皇に抗し政務を怠業する。半年後、天皇が譲歩し勅書を改めた。(「阿衡(あこう)事件」)。891年、基経の没後、関白を置かず、基経に諫言した菅原道真、基経の子・藤原時平を起用する。897 年、13歳の皇太子・敦仁(あつひと/あつぎみ)親王(第60代・醍醐天皇)に譲位し、帝王学の訓戒「寛平御遺誡(ごゆいかい)」を与え、道真の重用を求めた。太上天皇と称せられる。899 年、仁和寺で出家(空理、後に金剛覚)、仁和寺1世になる。太政法皇になり、出家した上皇を「法皇(太上法皇)」と称した初例になる。仁和寺内の御所が「御室」と尊称された。東大寺で菩薩戒、901年、東寺で伝法灌頂を受ける。道真は時平の讒言(ざんげん)により太宰府へ左遷になる。宇多法皇は内裏宮門に座り込み抗議した。913年、詩宴「亭子院歌合」を開く。沈滞していた詠歌への意欲を刺激した。918年、仁和寺1世になる。大覚寺で寛空に灌頂を授けた。 基経の死後は藤原氏を抑え、菅原道真を起用した。摂関政治の弊害を改める親政を行う。律令の原則に立ち返る。(「寛平(かんぴょう)の治」)。仁和寺内に御所を営み、亭子院、六条院にも住む。和歌、音楽を好み、琵琶の名手として知られた。歌集『亭子院御集』、『古今集』などにも収められた。天皇日記の初例『宇多天皇日記』を著す。寺家宝蔵目録『仁和寺御物実録』がある。京都で没した。65歳。 仁和寺御室で没し、境内北の大内山陵(北区)に葬られた。 ◆陵墓 陵は方丘であり、陵地は、参拝道より一段低い地にある。南面している。空堀がある。 平安時代中期、931年旧7月、宇多法皇は仁和寺で亡くなる。(『日本紀略』)。遺骸は境内裏の大内山の魂殿に遷された。旧9月、同地で火葬にされた。(『帝王編年記』)。拾骨はされず、土を覆い大内山陵に改葬されたともいう。(『日本紀略』)。中世(鎌倉時代-室町時代)、陵の所在地は不明になった。その後、陵の所在地は不明になる。近世(安土・桃山時代-江戸時代)、陵所について諸説が出された。江戸時代後期、1862年の文久の修陵で、現在地が陵として修補される。この時も、丘陵の形は見られず、平坦な山地の四周に堀跡があったという。 ◆宮石標 ◈角柱標石の「宮石標(みや-せきひょう)」は、参道途中に立てられている。境界杭であり側面に、独特の丸みを帯びた意匠の「宮」の刻印がある。旧御料局の印しで、皇室所有地の御料林を意味した。角柱の上面は隅切りされ「×」の刻印が入る。一辺12㎝。 近代、1885年に宮内省内に御料局が設置され、皇室所有地の御料林を管理経営した。1889年に佐渡・生野鉱山が皇室へ移譲される。1889年-1890年には府県・北海道の山林原野(350万町歩)が皇室財産に編入されている。このうち、御料財産の一部(101万歩)は皇室典範第45条により、世伝御料として皇室の世襲財産になった。1908年に御料局は帝室林野管理局に改称され、この時、境界杭の石標も当初の「御料局三角点(點)」から「宮三角点(點)」に変更されている。 御料局の三角点標石は、近代、1894年に定められた御料地測量規程(御料局長達第一217号)により寸法・形状が決められていた。角柱(一辺12-15㎝、高さ75㎝)の上面は隅切りされ「×」の刻印が入る。石標の5分の4を地下に埋めた。また、主要な三角点には盤石状の地中標(一辺36㎝、厚さ15㎝)を設けた。その後、宮三角点に変更されている。なお、それ以前にも「宮」の字が刻印された境界標石はあったという。 1924年に帝室林野管理局は帝室林野局に改称され、1947年、戦後になり廃止された。 ◈付近には別の「宮石標」がある。側面には「宮内省」と刻まれ、上面は隅切りされ「×」の刻印が入る。一辺13×14㎝。 ◆図根点 ◈角柱標石の「図根点(ずこん-てん)」も参道途中に立つ。境界標であり、側面に「図根」、「山」、「公共」、「Ⅵ484」、上面には「十」字が彫られている。「山」の刻印があり、山の地籍図作成のために旧営林署(現・森林管理署)が設置したとみられる。一辺12㎝、花崗岩製。 近代、1925年に農商務省は廃止され、林野行政は農林省山林局が行った。第二次大戦中に農商省になり、1945年には農林省が再設置されている。戦後、1947年に旧御料林は国有林へ併合され、御料林を所管した帝室林野局は農林省山林局に統合され、山林局は農林省の外局に昇格し林野局と改称される。1949年にさらに林野庁に改組された。 営林署は林野庁の地方行政機関として置かれ、1999年に廃止され、現在は森林管理署に改組されている。 林野庁は、1952年頃より、米軍撮影の空中写真を基に地貌図(地性線図)を作成した。1955年より、大規模な空中写真測量を実施し、国有林全域の5年毎の撮影を計画した。1962年より空中写真基に地形図(五千分一、等高線間隔10m)を作成した。 地形測量を行うための基準点(座標・標高)を図根点と称した。地形図作成には三角点だけでは足りず、精度を高めるために多数の図根点が設けられた。図根測量は、国土地理院の四等三角測量と同等で、地籍測量のため平地に設置されることが多かった。既存の三角点が利用できない場合には図根点が設置された。 ◈付近に別の「図根点」がある。小ぶりで、側面に「山」と深く太く刻まれている。一辺8㎝。 58 光孝天皇 (在位:884-887)→59 宇多天皇 (在位: 887-897) →60 醍醐天皇 (在位:897-930) *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 『検証 天皇陵』、『天皇陵 謎解き完全ガイド』、『歴代天皇125代総覧』、『京都市の地名』、『歴代天皇年号事典』、ウェブサイト「日本の測量史」、ウェブサイト「駒ヶ岳ファンクラブ」、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|