|

|

|

| 真乗院 〔南禅寺〕 (京都市左京区) Shinjo-in Temple |

|

| 真乗院 | 真乗院 |

|

|

「山名宗全公之墓 在真乗院」    |

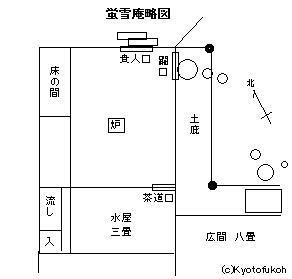

南禅寺境内、三門の南西に塔頭・真乗院(しんじょう-いん)がある。 臨済宗大徳寺派。 ◆歴史年表 室町時代、1412年、香林宗簡(こうりん-そうかん)は、師・月庵宗光より深草の末寺・栄松寺、大圓庵と所領も譲られている。後に、真乗院の創建以来、末寺になり江戸時代初期まで続いた。末寺としてはほかに摂津・禅昌寺がある。 1450年/1463年、真乗院は、南禅寺第139世・香林宗簡により創建されたという。大応派の基礎が固まる。武将・山名宗全は深草郷を寄進する。(「真乗院文書」)。 1453年、香林が亡くなる。第102代・後花園天皇は、真乗院の創建を聞召(許可)している。真乗院は香林の塔所とし、南禅寺の塔頭になる。その後は、華屋宗厳(1428-1486?)が引き継ぐ。 1467年、応仁・文明の乱(1467-1477)後、現在地に再建される。 1535年、梅屋宗香は、真乗院より南禅寺住持に移る。 近代、1878年、壽光院が真乗院に合併される。 ◆香林宗簡 室町時代中期の臨済宗の僧・香林宗簡(こうりん-そうかん、?-1453)。詳細不明。男性。大応派下、月庵宗光(げつあん-そうこう、1326-1389)の法嗣になる。美濃・大圓寺、京都・万寿寺、大徳寺、1434年、大光明寺、1436年、南禅寺139世になる。1437年、南禅寺を退く。 山名氏の帰依を受けた。門下に259世・梅屋宗香がある。 ◆月庵宗光 鎌倉時代後期-南北朝時代の臨済宗の僧・月庵宗光(げつあん-そうこう、1326-1389)。男性。俗姓は大江、諡号は正続大祖禅師。美濃(岐阜県)の生まれ。峰翁祖一(ほうおう-そいち)、孤峰覚明(こほう-かくみょう)らに師事した。伊予・宗昌寺の大虫宗岑(だいちゅう-そうしん)の法嗣になる。帰依した山名時熙のために但馬・大明寺を創建した。摂津・禅昌寺の開山になる。守護山名氏の帰依を受け但馬・円通寺などを開く。著『月庵和尚仮名法語』。64歳。 大応派。 ◆華屋宗厳 室町時代前期-中期の臨済宗の僧・華屋宗厳(かおく-そうごん、1428-1486?)。詳細不明。男性。紙衣道人(しい- どうじん)。摂津・禅昌寺の住持になった。58歳。 ◆梅屋宗香 室町時代後期の臨済宗の僧・梅屋宗香(ばいおく-しゅこう、?-1545)。詳細不明。男性。摂津国(大阪府・兵庫県)の生まれ。香林宗簡の門下になる。華屋宗厳の法嗣になった。真如、臨川住持、1535年、南禅寺139世に就く。建仁寺・月舟寿桂に学ぶ。近世法語の模範とされた。著『梅屋和尚文集』。 ◆山名持豊 室町時代前期-中期の武将・守護大名・山名持豊(やまな-もちとよ、1404-1473)。男性。幼名は小次郎、法名は宗峰、宗全(そうぜん)、崇峰、号は遠碧院、俗称は、赤ら顔だったため赤入道。右衛門佐(うえもんのすけ)、弾正少弼(だんじょうのしょうひつ)。父・時煕(ときひろ、常熙[じようき])、母・山名師義の娘の次男。持煕の弟。1413年、正月に元服し、4代将軍・足利義持から偏諱を与えられ持豊と改名した。1421年-1422年、初陣で備後国人を討伐した。1431年、兄・持煕は6代将軍・足利義教に疎んじられ廃嫡になる。1433年、父・時煕から家督を譲られ、但馬・備後・安芸・因幡の4カ国の守護に就任した。1437年、家督相続に不満を持つ持熙が備後で挙兵し、鎮圧する。惣領権を確立する。1439年、正四位下左衛門佐に任じられ、1440年以前、侍所頭人・山城守護を兼任し、幕閣では細川・畠山両氏に次ぐ地位を占めた。1441年、赤松満祐が将軍・義教を殺した嘉吉(かきつ)の変で、持豊は追討軍総大将に指名された。播磨(兵庫県)白旗城に籠城した満祐・義雅を自殺に追い一族を滅ぼした。その功により、山名氏は播磨守護を兼帯し9カ国を領した。明徳の乱(1391)で失った領地を回復する。1442年、出家し宗峯と称した。東播磨3郡を得て赤松満政が不満を抱き、持豊は播磨へ下向する。1445年、満政を討つ。1450年、入道して宗全と号した。南禅寺に塔頭 ・真乗院を創建する。遠碧軒・棲真軒・柳月軒などを開いた。1454年、畠山持国を失脚させ、娘婿・管領・細川勝元と共に幕政の頂点に立つ。赤松遺族の則尚を討とうとして、8代将軍・足利義政と対立した。隠居し家督を嫡子・教豊に譲り但馬へ下国した。一族の実権は握り続ける。1455年、則尚が播磨で山名政豊を攻め、これを駆逐する。1458年、赤松政則が三種の神器の一つ、神璽(しんじ)奪回の功により赦免され幕政に復した。勝元との対立は決定的になる。1465年、足利義政正室・日野富子は、実子・義尚の将軍職を望み宗全に接近する。1467年、将軍家、管領・斯波(しば)・畠山家の家督争いで、当初、勝元と組み畠山氏の内紛に介入した。勝元が赤松氏再興を助けたため対立する。勝元・伊勢貞親が政長を、持豊は畠山義就(よしなり)を支持した。斯波家内紛では、勝元らが斯波義敏(よしとし)、持豊は斯波義廉(よしかど)を支持した。1月、持豊は義政に迫り、勝元の政長支援を止めさせた。義視(よしみ)を奉じた挙兵を恐れ義視を京都に移した。5月、持豊は西軍総帥(西陣・山名邸)、勝元は東軍総帥(東陣・花の御所)になり、応仁・文明の乱(1467-1477)が勃発した。西軍には大内政弘が加わる。出石此隅山城に集結し挙兵し、京都へ進軍する。東軍は禁裏・幕府を擁し優勢だった。山名一族も対立し、持豊の子・是豊(これとよ)は東軍に加わる。足利将軍家後継問題では、持豊は義政の弟・義視を嫌う富子、富子の実子・足利義尚を支持した。晩年、和平に傾く。1473年、大乱の最中に自邸・西陣陣中で病没した。70歳。 墓所は南禅寺・真乗院(左京区)にある。 山名氏一族の菩提所として南禅寺・栖真院に月庵門下の大蔭宗松を住させた。惟肖得厳、仲方円伊らと交流した。但馬・円通寺、大同寺、楞厳寺、南禅寺・真乗院、大和・達磨寺などを外護した。 ◆茶室・庭 茶室「蛍雪庵(けいせつあん)」は、近代、1914年、昭憲皇太后の大葬の際に伏見桃山に建てられた皇室の休憩所を前身にする。後、堀川女学院に移された。裏千家・円能斎宗匠により、1915年に茶室になり、「芝蘭亭(しらんてい)」と名付けられた。1937年、当院に移され増築されている。 四畳半の席、床の間の左に地板、天井は躙口上に半間通りが掛込天井、ほかは網代の平天井、水屋よりの茶道口、庭、庇より躙口・貴人口が開く。水屋(3畳)、広間(8畳)、次の間がある。土庇は茶室の東、広間の北に付けられている。 露地庭は縁側近くまで水が流され、植栽、蹲踞、燈籠が立てられている。 1947年、作家・谷崎潤一郎(1886-1965)は、南禅寺の自宅からこの茶室に半年間通い、小説『細雪』を執筆したという。 ◆墓 山名宗全の墓がある。 *非公開 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 『旧版 古寺巡礼京都 12 南禅寺』、『南禅寺史 上』、『南禅寺史 下』、『昭和京都名所図会 2 洛東 下』、『京の茶室 東山編』 、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|

| |

|