|

|

|

| 実相院(岩倉実相院) (京都市左京区岩倉) Jisso-in Temple |

|

| 実相院 | 実相院 |

|

|

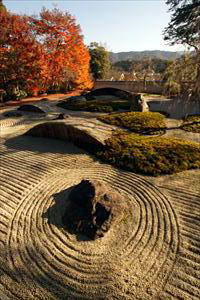

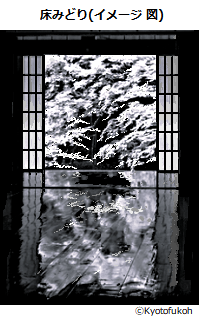

枯山水式新庭園    枯山水式新庭園  枯山水式新庭園  枯山水式旧庭園  枯山水式旧庭園              「緑(えん)みどり」   池泉回遊式の庭          【参照】モリアオガエルの卵  【参照】モリアオガエル  【参照】寺の近くを流れている岩倉川、高野川の支流であり、鴨川源流の一つ。  【参照】実相院宮墓地、義延法親王御墓  【参照】実相院宮墓地、義延法親王御墓  【参照】実相院宮墓地 |

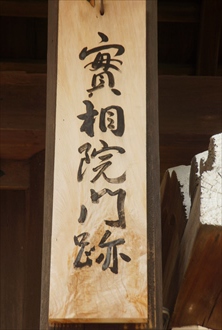

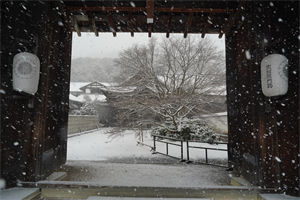

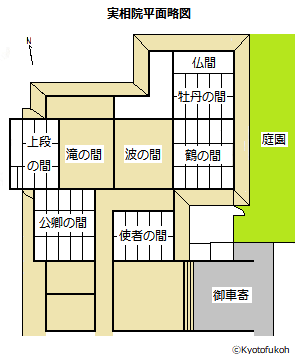

実相院(じっそう-いん)は、京都の洛北岩倉にある。 かつて天台宗の門跡寺院(寺門派三門跡の一つ)で、「実相院門跡」「岩倉門跡」「岩倉御殿」とも呼ばれた。山号は岩倉山という。 現在は天台系単立。本尊は不動明王を安置する。 かつて天台宗寺門系門跡寺院、園城寺院家の一つ。京都洛北・森と水の会。 ◆歴史年表 鎌倉時代、1229年、静基(じょうき)権僧正が、園城寺に入り受法し、実相院と号したことに始まるという。当初は、紫野(北区紫野上野町)にあった。天台宗寺門派に属し、門跡に準じられていた。(寺伝) 1397年頃、足利義満が北山に移った頃、紫野今宮上野(北区紫野上野町付近)にあった。 その後、御所近く、今出川小川(五辻通小川、上京区実相院町)に移る。 室町時代、応永年間(1394-1428)/1411年、兼務寺院の岩倉大雲寺の塔頭・成金剛院(じょうこんごういん)の地(目無川[岩倉川] の西)へ移る。 応仁・文明の乱(1467-1477)により、今出川小川の旧地の里坊は西軍に押収され、焼失する。 1546年、兵乱により焼失した。その後、衰微した。 江戸時代、寛永年間(1624-1644)、成金剛院は現在地に移る。義尊(ぎそん)により、当院は兼帯した大雲寺とともに再興される。 後水尾上皇(第108代、1596-1680)の庇護を受け寺運隆盛になる。 第111代・後西天皇皇子の義延入道親王(?-1705)の入寺後、皇孫の門主が続いた。 1720年、義周入道親王の時、現在の本堂が第113代・東山天皇中宮・承秋門院の旧殿を移して建てられる。この頃、門跡領612石余が与えられた。(「京都御役所向大概覚書」) 1721年、旧9月、移築工事が完了した。 1746年、増賞入道親王が入寺する。 1816年、地震被害があった。 1854年、旧3月、隣接する石座(いわくら)神社の奉納狂言が、境内が狭いため実相院の客殿で行われた。(『実相院日記』)。旧6月、地震被害があり、旧8月、修復工事が行われる。 近代、1871年以後、上知により寺領を失い、敷地・建物の多くを京都府立療病院に「献納」した。同年、幕府の定めた三門跡制(宮門跡、摂家門跡、准門跡)は廃止になり、門跡の称号も廃された。 1879年、総本山園城寺住職は必らず管長になり、聖護院、円満院、実相院三室住職輪次兼帯し、三室住職は末寺の意見により、園城寺において評決することになる。 1885年、旧門跡は復称を許された。 現代、1952年、園城寺天台寺門宗より独立した。 2013年-2014年、「こころのお庭プロジェクト実行委員会」は、「植治」の小川勝章の協力により、客殿前の石庭「こころのお庭」の大改修を行った。 2022年、「実相院修復支援文化プロジェクト」を立ち上げる。 ◆静基 鎌倉時代中期の僧・静基(じょうき、1214-1259)。詳細不明。男性。父・藤原(鷹司)兼基。関白・藤原(近衛)基通の孫。叔父・聖護院静忠に入室し、1229年、青龍院覚朝僧正から伝法灌頂を受け、実相院と号した。静忠が相伝した近衛家所領を譲り受け、実相院を開山したという。権僧正。46歳。 ◆増忠 鎌倉時代中期-後期の僧・増忠(1234-1298)。詳細不明。男性。父・藤原(近衛)家実。聖護院静忠に入室し、1250年、伝法灌頂を受けた。静基の次に実相院を継承する。1285年、園城寺長吏になった。65歳。 ◆義尊 江戸時代前期の天台宗の僧・義尊(ぎそん、?-1661)。詳細不明。男性。号は法厳院。父・准三后・源義助。母・清原胤子(法誓院三位局)。足利義昭の孫。舜雄に灌頂を受けた。第107代・後陽成天皇の寵愛を受ける。実相院門跡になり、寛永年間(1654-1663)、同院を中興した。准三后、大僧正。60歳?。 失われた古文書・古記録を書写した。 ◆清原 胤子 安土・桃山時代-江戸時代前期の女官・清原 胤子(きよはら-たねこ、1583-1658)。女性。古市(ふるいち)、本性は清原、幼名は御茶茶(おちゃちゃ)、三位局(さんみのつぼね)。父・古市胤栄、母・近衛前久妹(桂光院殿)。初め、義尋(高山、義広、室町幕府15代将軍・義昭の子)に嫁し、1601年、義尊(実相院門跡)、1604年、常尊を産む。1605年、夫・義尋の没後、第107代・後陽成天皇の召人になり院の中﨟になる。1611年、 冷雲院宮、1612年、道晃法親王、1613年、空華院宮を産んだ。1638年、岩倉に閑居し宮中を退く。1646年、岩倉に日蓮宗の證光寺を創建した。76歳。 ◆義延 入道親王 江戸時代前期-中期の僧・義延 入道親王(ぎえん-にゅうどう-しんのう、1662-1705/1706)。詳細不明。男性。俗名は幸嘉、幼称は五宮(ごのみや)、法号は十如院。実相院宮義延親王。実相院門跡。父・第111代・後西天皇の第4皇子。母・清閑寺共子(ともこ)。実相院に入り得度、門跡になる。二品に叙し、園城寺の長吏に補せられる。辞任し、1706年、寺務に戻る。45歳。 ◆狩野 永敬 江戸時代前期の画家・狩野 永敬(かのう-えいけい、1662-1702)。詳細不明。男性。通称は縫殿助、号は仲簡子、幽賞軒。父・狩野永納の長男。京狩野家を継ぐ。41歳。 ◆承秋 門院 江戸時代前期-中期の承秋 門院( しょうしゅう-もんいん、1681-1720)。詳細不明。女性。名は幸子。父・有栖川宮幸仁親王の王女。1697年、入内し、女御になる。1700年、秋子(しゅうし)内親王を産む。1708年、第113代・東山天皇の中宮になる。1710年、院号をおくられた。40歳。 ◆義周 入道親王 江戸時代中期の僧・義周 入道 親王(ぎしゅう-にゅうどう-しんのう、1713-1740)。詳細不明。男性。法号は得不退院。父・邦永親王の第5王子。第112代・霊元天皇の養子になる。1725年、親王になり、実相院に入り門跡になる。1728年、園城寺長吏になった。 ◆増賞 入道親王 江戸時代中期の僧・増賞 入道親王(ぞうしょう-にゅうどう-しんのう、1734-1770)。詳細不明。男性。俗名は種徳(たねのり)、法号は至誠心寺。父・職仁(よりひと)親王の王子。第115代・桜町天皇の養子。1746年、親王になり、実相院に入り出家した。1752年、聖護院に移る。園城寺長吏、護持僧に就く。37歳。 ◆岸駒 江戸時代中-後期の画家・岸駒(がんく、1749/1756-1838)。男性。字は賁然(ひぜん)、号は同功館、可観堂、号は蘭斎など。加賀(石川県)金沢の生まれ。金沢の紺屋で加賀染に従事した。狩野派を学ぶ。1780年、京都に上り、蘭斎と号した。1784年、有栖川宮家の侍臣になる。1790年、禁裡造営の際に、円山応挙らと障壁画の御用を務めた。のち宮廷に仕える。1809年、加賀金沢藩主前田家12代・前田斉広の招きにより、子・岱 (たい)と金沢城の障壁画を制作した。1836年、越前守に上る。蔵人所衆、従五位下。晩年、洛北岩倉の天開窟に隠棲した。 明清画、清の沈南蘋(しん/ちん-なんぴん)の花鳥画、狩野派、円山派、洋風画にも学び、独自の写生的画風を完成した。鳥獣、虎を得意にする。四条派に対抗し、岸派の祖になる。作品に「虎に波図屏風」など。門人は多く、子・岸岱、養子・岸良、義子・岸連山、河村文鳳、横山華山、岸竹堂、望月玉川、白井華陽らがいる。83歳。 墓は本禅寺(上京区)にある。 ◆岩倉 具視 江戸時代後期-近代の公卿、政治家・岩倉 具視(いわくら-ともみ、1825-1883)。男性。幼名は周丸(かねまる)、号は華竜、対岳、法名は友山。京都の生まれ。父・前権中納言、参議正三位・堀河康親(やすちか)の次男。1838年、公卿・岩倉具慶(ともやす)の養子になり具視と称した。従五位下に叙せられ、昇殿を許された。1853年、関白・鷹司政通により歌道を学ぶ。1854年、第121代・孝明天皇の侍従、従四位下。1857年、天皇近習になる。1858年、日米修好通商条約締結に反対し、維新公卿88人で参内して抗議した。(「廷臣八十八卿列参事件」)。意見書「神州万歳堅策」を孝明天皇に内奏する。1860年、公武合体派として、天皇の妹・和宮の将軍家降嫁の上申書を提出する。1861年、正四位下、和宮に随行し江戸へ向かう。1862年、朝廷内攘夷派の台頭により具視は佐幕派と見なされる。「四奸二嬪」とされ弾劾により辞官、落髪、蟄居、霊源寺、西芳寺、岡崎・永陽庵(井窪寺)を経て、洛中よりの追放令で岩倉村に移る。1865年、公卿・中御門経之、薩摩・水戸・土佐藩士と交流した。1866年、近衛忠煕の復職に働き、幕命により桑名藩に監視下に置かれる。1867年、洛中帰洛を許され、王政復古に尽力した。1868年、明治新政府の議定兼輔相に就く。1871年、外務卿、右大臣、特命全権大使として欧米歴訪(岩倉使節団)した。1873年、太政大臣代理になり、西郷隆盛の征韓論を排した。1874年、赤坂喰違坂で暴漢に襲われ負傷する。1880年、伊藤博文は大隈重信解任と国会開設の勅諭了承を具視に求め、具視は大隈を罷免する(明治十四年の政変)。1883年、京都御所保存の計画を立てたが、病により東京で没した。日本初の国葬が執り行われた。正一位太政大臣を追贈。「維新十傑」に数えられた。59歳。 具視は幼少の頃、岩倉の農家に里子として出され、岩倉とはゆかりが深い。1863年から5年間、皇女和宮の降嫁を謀ったとして倒幕派から批判を受けたため、岩倉に身を潜めていた。実相院の裏山に具視が身を隠したとされ、碑が立てられている。近くに岩倉具視幽棲旧宅、関連資料を集めた対岳文庫もある。 ◆小川 勝章 現代の作庭家・小川勝章(おがわ-かつあき、1973-)。父・11代・小川治兵衞(雅史)の長男。1989年、父に師事する。1996年、立命館大学法学部卒業後、造園植治に入社した。2013-2014年、岩倉・実相院の「こころの庭」を市民参加により作庭・監修した。2015年、「御庭植治株式会社」を設立する。2023年、北野天満宮「風月の庭」を作庭した。著『技と美の庭-京都・滋賀』など。 京都精華大学、名古屋工業大学、名城大学などで非常勤講師を歴任する。 ◆仏像など ◈客殿(本堂)の本尊「不動明王立像」は、鎌倉時代前期-中期(1220年代後半-1240年代)作による。当寺の創建年代に重なるという。腰を左右に捻り、左足を前に出す珍しい姿勢をとる。木造。 ◈「馬郎婦(めろうふ)観音像」は、江戸時代作による。詳細不明。三十三観音のうちの一観音であり、仏教を広めるために、美女に姿を化して現世に登場した。 ◈客殿(本堂)中央に円珍像、右に歴代天皇位牌、左に歴代門主位牌が祀られている。 ◆建築 かつて実相院には、丸木造の粗末な持仏堂一宇のみがあったという。手狭なため門跡寺院としての諸行事も行えなかった。 江戸時代中期、1720年旧2月に、第113代・東山天皇中宮・承秋門院(じょうしゅうもんいん)幸子女王(1680-1720)は逝去する。承秋門院の大宮御所(承秋門院御所の内向御殿)は、江戸時代前期、1708年の京都大火で罹災後、1709年に解体され再建されている。 実相院より建物下賜の願いが出され、1周忌後の1721年に、御車寄・公卿之間・武家伺公之間、北面所・御内玄関・侍講所までの1棟が実相院に移設された。旧9月に移築工事は完了している。その後、江戸時代後期、1816年に地震被害があり、1854年旧6月にも地震により被災した。その後、旧8月に修復工事が行われた。 実相院に移築後に、一部は撤去・改変されている。後に、御文庫・御書院・護摩堂・寝殿・庫裡、数寄屋などは失われた。近代、1871年以後は、上知により寺領を失い、敷地・建物の多くを京都府立療病院に「献納」している。 建物は、18世紀初めの貴族邸宅として貴重とされ、数少ない現存する女院御所の遺構になっている。 ◈「表門」は、江戸時代中期、1721年に承秋門院御所の内向御殿の一部を移築している。10段の石段上に建ち東面している。2本の円形身柱の前後に各2本の角柱を立てる。切妻造、本瓦葺。四脚門(四足門)。 ◈「玄関(御車寄[おんくるまよせ])」(国登録)は、客殿南東隅にある。かつて北向きだった。現在は、入母屋造、桟瓦葺の妻を東正面向け、銅板吹きの唐破風が付く。玄関土間は切石四半敷になる。 ◈玄関から「室」(18畳大)があり、かつて畳敷だった。北に「使者の間」(10畳)が続く。2室の天井は格天井になっている。使者の間の西には、廊下を挟み「公卿の間」(15畳)がある。 ◈「客殿(本堂)」(国登録)は、江戸時代前期、1721年に承秋門院御所の内向御殿の一部を移築した。西より「上段の間」(9畳・床・違棚)、「滝の間」(15畳)、「波の間」(15畳)、「鶴の間」(15畳)の4室が一列に並んでいる。滝の間・波の間の2室は、かつては畳敷きだった。現在は拭板敷であり、拭板が敷居と同面(づら)に敷き込まれている。滝の間・波の間の室境上部に竹の節欄間、波の間・鶴の間に菱格子欄間がある。滝の間は、床が庭に植栽された楓(青もみじ、紅葉)を映し出し、「床みどり」「床もみじ」、冬の雪は「雪化床(ゆきげしょう)」として知られている。 上段の間(9畳)は、江戸時代中期、1721年に新設されている。一室全体が框一段分上がり、正面に框床(間口2間)、西楼棚形式の違棚(間口1間)を備えている。床・棚廻の張付壁に「帝鑑図」が描かれている。天井は小組格天井、次室の滝の間との室境上部に筬(おさ)欄間があり、かつて対面の場になっていた。 「牡丹の間」(10畳)は、鶴の間の北に突出し、近世初期書院造の中門廊になっている。その北に「仏間」(5畳大)があり、縁になっている。かつては畳廊下だった。角柱、長押を2段に廻し、菊花紋の六葉釘隠金具を打つ。 客殿は桟瓦葺、かつては杮葺きだったとみられ、江戸時代中期、1780年時点ですでに桟瓦葺に葺替えられていた。微かに起(むく)り、東・北に妻。 ◈ 「書院」には、歴代の門跡が住んだ。平屋。 ◆茶室・露地 書院東に茶室がある。金森宗和好みで移された。 露地に岸駒筆「寒山拾得図」を刻む石燈籠が立つ。 ◆庭園 ◈ 本堂東に比叡山を借景とした枯山水式庭園がある。かつては、「一仏八僧の庭」、それ以前は「蹴鞠の庭」といわれていた。 現代、2013年-2014年、「こころのお庭プロジェクト実行委員会」は、「植治」の作庭家・小川勝章の協力により、客殿前の石庭「こころのお庭」の大改修を行った。白砂と石、桜、楓のなどの植栽により構成される。 日本国を表しており、4島は白砂の海に囲まれている。海に立つ木製のオブジェは白波を表す。表は杉皮、背後に盛土され、白砂で覆われている。 ◈ 西の客殿前には、池泉回遊式の庭がある。近代、1877年に作庭された。寺伝では又三郎の作庭によるとされていた。 ◆障壁画など ◈ 御車寄、使者の間に、狩野永敬(1662-1702)筆の「七仙人図(群仙図)」「紅梅図」がある。岩・枯木の描写などに野太く強い筆墨遣いが見られる。 ◈ 客殿一の間(滝の間)に狩野派の「高士図(唐人物図)」が飾られている。中国の高士人を描いている。二の間(波の間)に狩野派の「山水図」がある。三の間(鶴の間)の狩野派の「群鶴図」は、初春の松・梅・芦に群れ舞う鶴を描いている。ほかの画家とは別の画人作ともいう。 ◈「琴棋書画図」2面は詳細不明。4つの芸を女性・子どもらが交わり愉しんでいる。唐美人など描かれている。 ◈ 杉戸絵に狩野派の「竹に虎」「松に藤」がある。詳細不明。鶴の間の群鶴図のうち、西面の波の間側になる。 ◈ 書院に岸駒(1749/1756-1838)筆の戸棚の地袋絵がある。 江戸時代前期、1646年に、清原胤子(1583-1658、法誓院三位局)は日蓮宗の信者であり、北岩倉に證光寺を創建した。幕末-近代の廃寺にともない、実相院に合併された。江戸時代末期、岸駒は證光寺に隠棲していた。岸駒作の燈籠「寒山拾得の図」が実相院に遺されている。 ◆文化財 和歌、香道の典籍など数多い。 ◈ 中世-近世の古文書4000点を所蔵している。戦乱の被害を受けていない貴重な史資料になる。整理・解読は現在も続けられている。かつて支配下にあった「大雲寺関連資料」も含まれている。 ◈ 「実相院文書」(京都市有形文化財)。 ◈『古今和歌集』は、室町時代作、義運僧正(?-?)の直筆による。鎌倉時代前期、1223年に歌人・藤原定家(1162-1241)が書写し二条家に伝わった写本の系統の一つとみられている。 ◈『竹林抄 上中下』は、安土・桃山時代、1591年に書写された。原本は室町時代後期、1476年に、連歌師・宗祇(1421-1502)が書いている。3冊目は注釈書『雪の郷』で1476年の奥書を記している。 ◈ 安土・桃山時代、1597年、第107代・後陽成天皇宸筆の紙本墨書「仮名文字遣(かなもじつかい)」(重文)。 ◈『壬生二品集 上下』は江戸時代作、独自異本とみられる。 ◈『本朝皇胤紹運録』は江戸時代前期、1629年作による。南北朝時代の公卿・洞院満季(1390-?)が編んだ皇室系図になる。 ◈ 第108代・後水尾天皇(1596-1680)の掛軸「忍」。 ◈ 日次(ひなみ)日記の『実相院日記』は、現代、1998年に発見された。実相院歴代門跡の家司(坊官)らによる江戸時代前期-近代・明治期までの記録が残されている。 徳川家定正室・天璋院篤姫(1836-1883)の記述も残る。岩倉具視(1825-1883)は、当寺境内に偽名で住むことを願い出たと記されている。 ◈木造「三位局(清原胤子)」は江戸時代作による。胤子と親しかった東福門院の娘・三宮(1629-1675)が、胤子の没後に造らせた彫像という。 ◈大衝立「獅子の子落とし図」は詳細不明。 ◈客殿内庭の「銅鐘」(国宝)は、かつて大雲寺の鐘楼にあった。内面の左文銘の陽刻によれば、平安時代前期、858年に比叡山西塔の宝幢院より移された。縦に細長く、撞座の位置が高い。乳は5行4列あり、素朴な形状をしている。現在は、佐川美術館に移されている。 高さ1.16m、口径55㎝。 ◆岩倉 岩倉の地名は、神の降臨地・磐座(いわくら)に因る。また、平安京遷都の際に、第50代・桓武天皇により、都の四方の山を鎮護するための大乗経が納められ、その岩蔵が置かれたことに因むともいう。 岩倉は、古代より、小野郷、来栖野(くるすの)郷が置かれ、狩猟地になっていた。 ◆石仏 書院の内庭に石仏の「阿弥陀坐像」がある。かつて客殿前庭にあった。舟形石に定印を結ぶ。82㎝、花崗岩製。 ◆モリアオガエル 境内の「ひょうたん池」などは、モリアオガエルの産卵地として知られている。モリアオガエルは日本の固有種の両生類で、近年生息数を減らしている。 非繁殖期はおもに森林に生息している。繁殖期には、湖沼の上の木の枝などで、一匹のメスに数匹のオスが取り付き、泡状の卵塊を産みつける。卵は1週間から2週間ほどで孵化し、オタマジャクシは雨を待って、池へ落ちる。 寺での産卵期は5月初中旬-6月末まで。6月頃-7月末に、書院の池を一般公開している。 ◆桜楓 桜、楓の緑紅葉・紅葉が愉しめる。 ◆年間行事 春の特別公開(4月1日-25日)、紅葉石庭ライトアップ(11月18日-27日)。 *年間行事は中止・日時・内容変更の場合があります。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *室内の写真撮影は禁止。 *参考文献・資料 『京都古社寺辞典』、『京都・山城寺院神社大事典』、『洛北岩倉誌』、『京都大事典』、『京都府の歴史散歩 中』、『昭和京都名所図会 3 洛北』、『続・京都史跡事典』、『大雲寺堂社旧跡纂要』、『京都 実相院門跡』、『京都の寺社505を歩く 上』 、ウェブサイト「一四世紀における武家祈薦と寺門派門跡-学習院大学学術成果リポジトリ」、ウェブサイト「后妃・女房きろくどころ」、ウェブサイト「御庭植治株式会社」、ウェブサイト「国際日本文化センター」、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|

| |

|