|

|

|

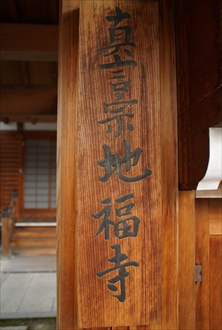

| 地福寺(日限薬師) (京都市上京区) Chifuku-ji Temple |

|

| 地福寺(日限薬師) | 地福寺(日限薬師) |

|

|

「耳の仏様 日限薬師」  「地福寺 明静院 慈雲光尊者説法霊場」の石標が建っている。    本堂  本堂  本堂    耳に関するお守り |

地福寺(ちふく-じ/じふく-じ)は、山号を寶(宝)珠山という。耳の不自由を治すとの信仰がある耳の仏様、薬師如来(日限薬師、ひぎり-やくし)で知られている。 真言宗醍醐派、本尊は薬師如来(日限薬師)。 京都十二薬師霊場会第5番札所、札所本尊は薬師如来(日限薬師)。 ◆歴史年表 平安時代、弘仁年間(810-824)、真済が第52代・嵯峨天皇の勅許により太秦安井(右京区)に創建する。(寺伝) 江戸時代、1727年、享保年間(1716-1735)、道空和上が関白鷹司の北政所の病平癒に効験あったことから、太秦の地より現在地に移転したという。以来、道空和上の念持仏・薬師如来が本尊になる。(寺伝) 現代、2012年、平安時代に始まったという京都十二薬師霊場めぐりが復活する。 ◆真済 平安時代前期の真言宗の僧・真済(しんぜい、800-860)。男性。京都の生まれ。高雄僧正、紀僧正、柿本僧正とも称された。父は巡察弾正・紀御園。814年、15歳で出家し空海弟子になる。824年、空海は両部大法を授け伝法阿闍梨となる。824年-835年(836年とも)、高雄山寺(神護寺)に篭り12か年修行する。832年、空海から高雄山を託されたという。835年頃(840年とも)、内供奉十禅師に抜擢される。836年、入唐請益僧として遣唐使船に乗るが船が難破し、真済と真然のみが生き残る。帰国後、神護寺再興に尽力。837年、嵯峨上皇皇子・源鎮の出家、神護寺入寺により真済の弟子になる。840年、神護寺別当、843年、権律師、東寺二長者。847年、律師、東寺一長者になる。851年、少僧都。853年、神護寺に真言宗年分度者を6人とすることが認められ、増加分3人は神護寺で得度した。権大僧都。856年、僧官最高位の僧正に任じられたが、師・空海に僧正位を譲るとして上表し辞退。以後、再三、辞退を繰り返す。857年、第55代・文徳天皇は真済の師への敬慕を称え空海に大僧正位を追贈、真済を僧正とする。858年、天皇逝去に伴い隠居、藤原氏の圧力があったともいう。 空海十大弟子の一人。空海の詩文を集めた『性霊集』を編纂する。 ◆日限薬師 本堂安置の本尊・薬師如来(日限薬師、ひぎり-やくし)は、穴の空いた石に五色の紐を通し奉納する。後日、日を決め祈願すると耳の不自由を治すとされる。日を限って願うことから日限薬師といわれている。「出水(でみず)七不思議」の一つとされている。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 『京都・山城寺院神社大事典』、『事典 日本の名僧』、『京都歴史案内』、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|

| |

|