|

|

|

| 嵯峨薬師寺 (京都市右京区) Sagayakushi-ji Temple |

|

| 嵯峨薬師寺 | 嵯峨薬師寺 |

|

|

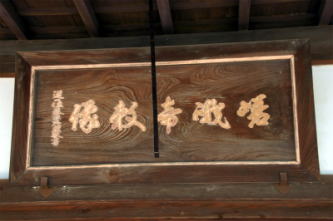

山門日月門  山門、日月門扁額  「龍蟠山 薬師寺」の山号寺号板  「三地蔵 生六道地蔵菩薩、瑠璃光地蔵菩薩像、夕霧地蔵菩薩像」の石標    三地蔵尊、右より瑠璃光地蔵菩薩像、生六道地蔵菩薩の分身、夕霧地蔵菩薩像。   本堂  本堂       本尊・薬師如来  船上阿弥陀三尊像  船上阿弥陀三尊像、阿弥陀如来  生六道地蔵菩薩像    嵯峨天皇     真蓮社成誉上人   生御膳  生御膳   「生の六道 小野篁遺跡」の石標 |

嵯峨薬師寺(さが-やくし-じ)は、清凉寺境内北西にある。清凉寺の境内塔頭になる。「療病院」とも称された。山号は竜蟠山(りゅうばん-ざん)という。 かつて嵯峨六道町に福生寺という寺があり、小野篁(802-852)が冥界から娑婆に戻る際には、寺の井戸を使っていたとされる。六道珍皇寺(東山区)の六道の辻を「死の六道」と称し、この地は「生(しょう)の六道」と呼ばれていた。 浄土宗知恩院派、本尊は心経秘鍵薬師如来像。 水子供養、安産祈願の信仰を集め、腹帯が授与される。 ◆歴史年表 平安時代初期、819年/818年、疫病の流行を憂慮した第52代・嵯峨天皇は、弘法大師(空海)に薬師如来像を刻ませ、開眼供養を行った。天皇自らも般若心経を写経し、病魔退散を祈念した。以後、薬師寺は、嵯峨天皇の勅願寺として大覚寺(嵯峨御所)の保護を受けた。当初は真言宗だった。 2代・高岳親王(真如親王、799-865?)の時、焼失している。 鎌倉時代、北条時頼(1227-1263) の帰依により復興し、顕意を住職に迎えた。 江戸時代初期、寛永年間(1624-1645)、焼失している。 その後、大覚寺宮尊性親王(1602-1651)により再建され、本堂として残る。 近代以前、大覚寺の下にあり、嵯峨御所御寺務所が置かれていた。 近代、1868年頃、大覚寺を離れ、浄土宗知恩院派に属した。 1880年、福正寺は薬師寺に合併され、地蔵菩薩像、仏像が当寺に遷されている。 ◆真如 法親王 平安時代前期の皇族・僧侶・真如 法親王(しんにょ-ほうしんのう、799-865)。男性。高岳親王(たかおか-しんのう)。父・第51代・平城天皇の第3皇子。809年、第52代・嵯峨天皇即位により皇太子になる。だが、810年、薬子の変で皇太子を廃された。822年、出家し、奈良の宗叡・修円、弘法大師の十大弟子の一人になり、高野山に親王院を開いた。862年、明州に渡り、865年、天竺を目指し、その後消息を絶った。羅越国(シンガホール)で亡くなったともいう。61歳。 ◆嵯峨 天皇 奈良時代-平安時代前期の第52代・嵯峨 天皇(さが-てんのう、786-842)。男性。諱は神野(賀美能)。父・第50代・桓武天皇、母・皇后藤原乙牟漏の第2皇子。同母兄に第51代・平城天皇、異母弟に第53代・淳和天皇。皇后は橘嘉智子(檀林皇后)。806年、兄・平城天皇の皇太弟、809年、即位した。810年、平城太上天皇の変(薬子の変)で平城上皇と対立し、これを抑え上皇が出家して決着する。蔵人頭を任じ、戦勝を祈願し賀茂斎王を置く。上皇御所として冷泉院と朱雀院を設けた。漢詩文を好み、唐風文化を取り入れた。書は空海、橘逸勢と共に三筆の一人とされた。華道嵯峨御流の開祖。没後2日後に承和の変が起きた。 天皇と弘法大師(空海)の出会いは、809年のことで、空海は前年に唐より帰国していた。天皇は、文人、書家としての見解を尋ねたという。嵯峨の地名は、唐の文化に憧れていた天皇が、唐の都・長安北方の景勝地、嵯峨山になぞらえたことに因む。57歳。 天皇は、自らの陵墓について、草木が生えるままにと遺し、遺骸は人知れない山中に葬られた。近代、嵯峨天皇山上陵が、大覚寺の北西、朝原山山頂に造営されている。 ◆小野 篁 平安時代前期の公卿・文人・小野 篁(おの-の-たかむら、802-853)。男性。野狂、野相公(やしょうこう)、野宰相(やさいしょう)。父・岑守(みねもり)。小野妹子の子孫、孫は小野道風。若い頃、弓馬に熱中し学問を顧みず、第52代・嵯峨天皇を嘆かせた。以後、学問に専心した。822年、文章生、その後、巡察弾正、弾正少忠、大内記、蔵人、式部少丞、大宰少弐などを歴任した。833年、東宮学士になる。『令義解(りょうのぎげ)』の序を書く。834年、遣唐副使に任命される。838年、3度目の出発に際し、大使・藤原常嗣が篁の船を求めて対立した。篁は病気と偽り乗船を拒否し『西海謡』を作り風刺する。嵯峨上皇により隠岐に配流された。840年、召還され、陸奥守などを経て、847年、参議になる。51歳。 従三位、左大弁。漢詩、歌に優れ、『経国集』以下に詩文、『古今和歌集』以下に和歌が残る。百人一首に「わたの原八十島かけて漕ぎ出でぬと人には告げよあまのつりね」がある。 伝承として、篁は昼は朝廷に仕え、毎夜、冥土へ入り、閻魔庁第二冥官として大王のもとで死者に対する裁判に立会っていたという。藤原高藤、藤原良相らを蘇生させたともいう。これらの篁の冥官説は平安時代より、また室町時代に始まったともいう。江戸時代には六道珍皇寺より篁が冥土に行き来したとする話が定着した。(『江談抄』『今昔物語』『元亨釈書』)。後人作に『篁物語』がある。 紫式部の墓(北区)の隣に墓がある。 ◆顕意 鎌倉時代中期-後期の僧・顕意(けんい、1239-1304)。男性。俗姓は伊集院、字は道教。薩摩(鹿児島県)の生まれ。浄土宗の聖達(しょうたつ)、西山派深草流の祖・立信(りゅうしん)に師事、嵯峨・竹林寺で教えた。深草・真宗院に移る。著『観無量寿経四帖疏楷定記』など。66歳。 ◆尊性 法親王 安土・桃山時代-江戸時代前期の皇族・尊性 法親王(そんしょう-ほうしんのう、1602-1651)。男性。名は毎敦、謚号は仏母心寺、大覚寺の宮。父・第107代・後陽成天皇、母・日野輝子の第5皇子。1607年、大覚寺に 入室し、1613年、親王宣下(毎敦)になる。1615年、得度し、尊性と称した。1621年、二品、1635年、東寺長者に就く。50歳。 墓は大覚寺宮墓地にある。 ◆薬師如来 本堂の中央厨子内に本尊の「薬師如来(心経秘鍵薬師如来像)」が安置されている。伝承が残る。 平安時代初期、819年、都に疫病が流行した際に、第52代・嵯峨天皇は、弘法大師(空海)(774-835)に薬師如来像の彫刻を命じた。自らも般若心経を写経し、病魔の退散と招福を祈念した。 高尾・神護寺に住していた空海は、一刀三礼し薬師如来像を自刻したという。開眼供養を営んだところ霊験が顕れ、万民は病の苦しみから救われたという。(『薬師堂縁起』)。この時、写経された天皇の般若心経は、大覚寺・心経殿に移された。 薬師如来像は勅封の秘仏とされ、薬師寺の御簾内に納められた。勅命により封印され、御厨子の開閉は大覚寺の手で管理された。当山の住職も開くことを許されなかったという。 ◆仏像・地蔵・石仏 ◈空海自刻という「薬師如来(心経秘鍵薬師如来像)」、恵心僧都(源信)にまつわる「船上阿弥陀三尊像」、伝・恵心僧都作の「阿弥陀三尊像」、「阿弥陀如来像(京都市指定文化財)、「観音菩薩像」、「勢至菩薩像」(京都市指定文化財)がある。 ◈「嵯峨天皇坐像」は、室町時代作。 ◈「地蔵菩薩半跏像」(京都市指定文化財)が安置されている。鎌倉時代初期以前に作られたとみられている。伝・小野篁作という。旧福生寺の遺仏という。鎌倉時代「慶長八年(1256)」、江戸時代前期、「慶長十二年(1605)」の2度修理されたという銘が胎内に納められていた。岩上に左足を下げた半趺坐で、右手に錫状、左手に宝珠を掲げている。円形頭光の光背、像高80cm。 ◈「小野篁像」も、旧福生寺の遺仏という。 ◈ほかに「厩戸王(聖徳太子)像」(京都市指定文化財)がある。 ◈境内の石仏に「三地蔵尊(生六道地蔵菩薩の分身」、「夕霧地蔵菩薩像」、「瑠璃光地蔵菩薩像)」がある。 ◆船上阿弥陀三尊像 「船上阿弥陀三尊像」には、恵心僧都(源信)(942-1017)にまつわる伝承が残されている。 源信は、生身の阿弥陀仏を拝むために、7日の間、清凉寺(釈迦堂)に籠もり祈願した。7日目の暁、高貴な尼僧が現れ、その導きに従うと紫雲の中に船に乗った阿弥陀三尊が現れた。観音勢至菩薩が櫓、櫂で雲間を漕ぎ、西の空へと去るのを拝した。 源信は後世に伝えるために、阿弥陀三尊の姿を彫み当山に残したという。(『薬師堂縁起』) 後年、堂宇修理の際に、江戸時代の版木が発見された。それには、船に乗った阿弥陀三尊像が描かれていた。船上阿弥陀三尊像は、かつては船に乗っていたとみられている。 ◆文化財 ◈ 「伝 嵯峨天皇像」(京都市登録文化財)。 ◈ 『薬師堂縁起』、江戸時代の詞書は大覚寺宮空性法親王(陽光院誠仁親王・第2王子、?-1650)の『薬師如来絵伝』2巻。 ◆生六道地蔵菩薩像・福生寺・井戸 生六道地蔵菩薩像は、小野篁にまつわる。 篁は、毎夜、六道珍皇寺(東山区)の空井戸「死六道」より、冥土へ出かけた。閻魔王を助け、朝になると、福生寺(ふくしょうじ、嵯峨六道町)の空井戸である「生六道(しょうろくどう)」より、この世へ戻っていたという。ある時、地獄に赴いた篁は、猛火の中で苦しむ亡者を救い、その身代わりになって自ら焼かれる地蔵菩薩を見た。篁は、その地蔵菩薩の姿に心打たれ、姿を彫み、福生寺に安置したという。(『地蔵尊縁起』)。 本来の六道の辻(北嵯峨六道)は、現在地の西に広がり、葬送地の入口に当たっていたという。化野(あだしの)葬場へ至る道筋には地蔵堂があり、それを生六道と称したともいう。二尊院の北付近であり、諍息院(じょうそくいん)跡、蓮華清淨寺跡、福生寺跡付近になる。通称「大聖寺竹薮」と呼ばれる竹薮が残され、地蔵尊が祀られていた。 生六道とは、諍息院(静息院)の地蔵堂を指すともいう。(『山州名跡志』)。諍息院は、室町時代より存在し、境内には閻魔堂、小野篁塔、六道の堂があり、入口が六道の辻と呼ばれていた。後に諍願寺と合併したという。 蓮華清淨寺は、鎌倉時代の姈子内親王(れいし-ないしんのう 、1270-1307)、第89代・後深草天皇の皇女で、第91代・後宇多天皇の后のために建てられた尼寺だった。近代に廃寺になる。 福生寺(嵯峨大覚寺門前六道町)は、山号は招金山で、真言宗大覚寺派だった。江戸時代中期-末期に創建されたとも、江戸時代に廃絶したともいう。周辺には小寺が複数存在した。近代以後、それらの多くは廃寺になる。諍息院の小野篁像、篁作という地蔵菩薩は、福生寺に遷されたという。福生寺は、冥土からこの世への出口に当たるとされ、生六道と呼ばれた。地蔵菩薩像(生六道地蔵菩薩)が安置されていたという。近代、1880年に廃寺になり、薬師寺(右京区)に合併吸収される。地蔵尊、小野篁像も薬師寺に遷された。 かつて福生寺にあり、小野篁が冥途より戻っていたという空井戸「生六道」は現存しない。近年、「六道の辻(生の六道延命地蔵)」が嵯峨大覚寺門前六道町に整備された。 ◆花暦 5月に庭園にサツキが咲く。 ◆年間行事 地蔵盆・本堂一般公開(8月24日、10時-3時)は、生六道地蔵菩薩の祭りであり、法要では生御膳(なまごぜん)を地蔵尊に供する。7種の野菜を使い帆掛け舟(かぼちゃの舟に湯葉の帆)の形にしたお供で、精霊が帰る際の乗り物とみられている。 法要後、本堂前で一年間に回向した経木(水塔婆)を梵き、精霊を送る送り火を行う。 *年間行事は中止・日時・内容変更の場合があります。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 『京都・山城寺院神社大事典』、『昭和京都名所図会 4 洛西』、『京都の地名検証 3』、『新版 京のお地蔵さん』 、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|

| |

|