|

|

|

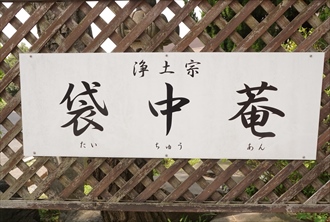

| 袋中菴(袋中庵) (京都市右京区) Taichu-an Temple |

|

| 袋中菴 | 袋中菴 |

|

|

花園御堂      仏石跡 |

袋中菴(たいちゅう-あん)は、御室仁和寺の御室小学校東隣にある。山号は菊渓山という。 浄土宗、本尊は阿弥陀如来。 ◆歴史年表 江戸時代、1619年、浄土宗の聖僧・袋中によりその隠棲のため、東山菊渓(きくだに)に草庵が結ばれた。その後、大仏瓦町に移る。 1621年、東山(東山区五条橋6丁目)に移され、袋中菴と称した。 1652年、従兄妹の清信尼が2世となる。以後、「五条坂の袋中菴」と呼ばれ、尼僧の念仏道場になる。 以後、不断念仏の道場になり、公家、貴族の子弟が身だしなみや作法を学ぶために集い、宮家の位牌を祀る香華所になる。尼僧所としては京都随一の伽藍を誇った。 近代、1868年、神仏分離令後の廃仏毀釈に遭う。 1873年、長野の善光寺大本願誓圓尼により、袋中菴内に尼僧や女性のための道場として女教院が定められた。 1944年、太平洋戦争末期に、戦時建物の強制疎開により伽藍を失う。 戦後、男性の住持が入る。 現代、1975年/1974年、八瀬別院(左京区八瀬野瀬町)が建立される。 1999年、花園御堂(右京区)が建立された。 ◆袋中 室町時代後期-江戸時代前期の浄土宗の僧・袋中(たいちゅう、1552-1639)。男性。俗姓は佐藤、字は良定(りょうじょう)、号は弁蓮社入観。陸奥国菊多郡(福島県いわき市)の生まれ。父・佐藤定衡(さだひら)/賀茂杢兵衛。14歳で陸奥・能満寺の叔父・存洞(ぞんとう)により出家した。如来寺、専称寺、円通寺・名越檀林で浄土教学を学ぶ。1577年、江戸・増上寺で浄土宗白旗派に学び、足利学校で禅学も修めた。1581年、故郷の成徳寺13世になる。1599年、平城主・岩城貞隆の帰依により城内に称名道場を開く。1603年、入明を試み上陸を許されず、琉球に漂着した。琉球・尚寧王の帰依を得て、城外に桂林寺を開く。琉球に初めて浄土宗を布教した。1605年、帰国し、道光の旧跡望西楼を復興した。1611年、京都・檀王法林寺を再興する。1619年、氷室谷、東山五条(菊ヶ谷)に袋中菴を建立する。1622年、奈良・念仏寺を建て移る。1624年、瓶原(木津川市)に心光庵を建てた。1637年、綴喜郡飯岡(京田辺市)の西方寺に住み、終焉の地になった。著『大原談義聞書鈔端書』『琉球神道記』など。88歳。 諸国を遍歴し天文、地理、神道、兵法などを学び、教化した。20余寺を建立したという。古記録、書写本の収集・整理に努め、一部は名越派檀林円通寺(大沢文庫)に寄贈された。袋中生誕の霊異として、母の口中に月輪が入り、胎内揺動し身籠ったという。門下より学匠を輩出した。 ◆誓圓尼 江戸時代後期-近代の尼僧・誓圓尼(1828-1910)。女性。久我誓円尼(こが-せいえんに)。邦家親王(伏見宮家19代)の第3王女。前内大臣・久我通明の養女。1868年、廃仏毀釈後、仏門にあった皇族に還俗が強要される中で拒否した一人だった。信濃・善光寺大本願の住職になり、寺を神社に改めようとする動きに抗した。1895年、京都に大本願別院の得浄明院を開く。83歳。 ◆山階御流 山階御流は、「幻の花」といわれる。袋中菴歴代の尼僧により伝承されてきた作法の一つの「挿華」をいう。 1868年、伏見宮邦家親王第1王子・山階宮晃親王(1816-1898)により山階御流と命名された。 「万物一体」とされ、花は御仏の相に重ねられる。 ◆文化財 袋中自筆の『琉球神道記』上下(重文、1608)、「袋中上人書状」(1637)、「袋中菴軌則」(1668)、「袋中上人絵詞伝」など。 *非公開 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 『京都・山城寺院神社大事典』、『事典 日本の名僧』、『京都大事典』、「特別展 南山城の寺社縁起」 、ウェブサイト「新纂浄土宗大辞典」、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|

| |

|