|

|

|

| 玉林院 〔大徳寺〕 (京都市北区) Gyokurin-in Temple |

|

| 玉林院 | 玉林院 |

|

|

本堂   本堂前庭  本堂西  茶室  南明庵  アカマツの巨木 |

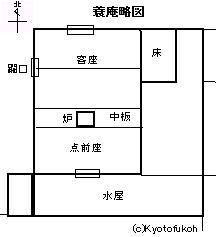

大徳寺境内の南西にある塔頭の玉林院(ぎょくりん-いん)は、武将・山中鹿之助の菩提所として知られている。境内には、大徳寺保育園(1955-)が開かれている。 臨済宗大徳寺派。 ◆歴史年表 安土・桃山時代、1598年/1603年/慶長年間(1596-1615)初め、医者・曲直瀬正琳(まなせ-しょうりん)が、曲直瀬家初代・道三(正盛)を供養するために、大徳寺142世・月岑宗印(げっしん-そういん)を開基として建立した。当初は、開基の名より「正琳庵」と称した。 江戸時代、1609年、焼失している。月岑が片桐且元の寄進を得て再興する。 また、元和年間(1615-1624)、且元、茶人・桑山貞晴(1560-1632)などの寄進により復興された。 1615年、旧6月4日、且元の葬儀が大徳寺で行われ、玉林院に葬られた。 1621年、焼失する。玉林院に院号を改めた。正琳院の「琳」を、「玉」と「林」に分け、「玉林院」にした。 寛文年間(1661-1673)、仙溪宗春(せんけい-そうしゅん)の時、筑後久留米の大名・有馬氏が檀越になる。 享保年間(1716-1736)、鴻池(こうのいけ)家が大竜(龍)宗丈(だいりゅう-そうじょう)に帰依した。 1742年、8世・大竜の時、大坂の豪商・鴻池(山内)了瑛が帰依した。鴻池の祖・山中鹿之介の牌堂である南明庵(なんめいあん)が建てられた。茶室「蓑庵(さあん)」、「霞床席(かすみどこのせき)」も付属し建てられている。 近代、1868年、神仏分離令後の廃仏毀釈により、多くの建物を失う。 1942年、茶室「洞雲庵」が再興された。 現代、2003年、本堂復元が始まる。 2008年、本堂修復が完成する。 ◆月岑 宗印 室町時代後期-江戸時代前期の僧・月岑 宗印(げっしん-そういん、1560-1622)。男性。片庵。京都の生まれ。1591年、古溪宗陳より印可を得て法嗣になる。1598年、大徳寺142世。1600年、大徳寺に再住した。1603年、大徳寺・玉林院の開山になる。慶長年間(1596-1615)、洞雲庵の開祖。諡号は1620年、大興円光禅師。大仙門下大光派。62歳。 ◆曲直瀬 正琳 室町時代後期-江戸時代前期の医者・曲直瀬 正琳(まなせ-しょうりん、1565-1611)。男性。姓は一柳。曲直瀬正盛(初代・道三)に学ぶ。2代道三(玄朔)家に仕え医術を学び、婿入りし曲直瀬を名乗った。第106代・正親町天皇、1600年、第107代・後陽成天皇の病を治療し、養安院の院号を与えられた。豊臣秀吉、秀次に仕えた。月岑宗印に帰依し、1603年、正琳庵の開基になる。1605年、徳川家康の命で江戸に赴き、秀忠に仕えた。 加藤清正、浮田秀家に朝鮮の『医方類聚』『大観本草』『政和本草』を贈られている。沢庵と親交があった。47歳。 大徳寺・玉林院(北区)に葬られる。 ◆曲直瀬 正盛 室町時代後期-安土・桃山時代の医師・曲直瀬 正盛(まなせ-しょうせい、1507-1594)。男性。京都の生まれ。仏門に入り、足利学校で医学を学ぶ。還俗し、京都で施療院を開き、医者をしながら学舎「啓迪(けいてき)院」を開いた。和歌、茶湯にも通じ、室町時代幕府13代将軍・足利義輝、織田信長、豊臣秀吉らにも厚遇された。88歳。 大徳寺・玉林院(北区)に葬られる。 ◆山中 幸盛 室町時代後期-安土・桃山時代の武将・山中 幸盛(やまなか-ゆきもり、1545-1578)。男性。鹿介(しかのすけ)。父・尼子経久の家臣・山中三河守満幸、母・立原佐渡守綱重の娘という。一時、亀井氏の養子、後、山中家の家督を継ぐ。1562年、毛利氏の出雲侵入後、尼子氏の武将になる。1566年、出雲・富田城が開城後、浪人となり上洛。1568年、東福寺の尼子勝久を還俗させ擁立、隠岐から出雲に入り新山城で、豊後・大友氏と連携し回復した。毛利氏の反攻により、1570年、出雲布部山、1571年、伯耆・末吉城で敗れる。吉川元春に捕らえられ、尾高・泉山城に幽閉された。脱走し上洛、織田信長を頼る。1573年、信長の援助を得て因幡に侵入、吉川勢と戦い鳥取城を落とす。1576年、若桜鬼城を落とされ京都に逃れた。1577年、羽柴秀吉の中国経略に従い、勝久らと播磨・上月城を守る。1578年、毛利軍の攻撃により落城、勝久は自刃、鹿介は捕らえられ、安芸毛利輝元のもとに送られる途中で備中阿井の渡で殺された。33歳。 墓は本満寺(上京区)、黒谷(金戒光明寺)(左京区)、南禅寺(左京区)、大徳寺(北区)にもある。 ◆片桐 且元 安土・桃山時代-江戸時代前期の武将・片桐 且元(かたぎり-かつもと、1556-1615)。男性。初名は直盛、直倫、且盛、通称は助作 (助佐) 、市正。近江(滋賀県)の生まれ。父・浅井長政の家臣・片桐直貞。幼くして荒小姓として豊臣秀吉に仕えた。1584年、小牧・長久手の戦い、1587年、九州征伐、1590小田原の役に従う。1598年、秀吉の死の直前にその子・秀頼付きの家臣を監察する地位につく。1583年、賤ヶ岳の戦いで「七本槍」の一人として戦功をあげ加増され、 東市正(ひがしいちのかみ)に叙任された。1592年、文禄の役に従軍し、秀吉の没後は秀頼の後見になる。1595年、加増され、1万石の大名になった。1600年、関ヶ原の戦い後、徳川家康に秀頼の罪がないと説く。1601年、家康からの加増を受け、大和竜田の城主になり、大坂城中の筆頭人になった。家康の信任を得て、東西交渉を担う。1604年、旧太閤蔵入地の算用状を発給した。1613年、秀頼から加増を受けた。1614年、大仏鐘銘事件で大坂開城策をとり、以後、淀君から退けられる。大坂城を退き、居城茨木に移る。大坂冬の陣で、徳川方として参陣し、1615年、夏の陣で、大坂城落城に際して淀君・秀頼の助命を家康に懇願した。山城・大和・河内・和泉を領有し、まもなく病死した。60歳。 太閤検地、方広寺大仏殿などの作事奉行、伏見城普請などに活躍した。墓は大徳寺・玉林院(北区)にある。 ◆佐竹 義宣 室町時代後期-江戸時代前期の武将・佐竹 義宣(さたけ-よしのぶ、1570-1633)。男性。幼名は徳寿丸、字は次郎。常陸国太田城(茨城県)の生まれ。父・義重、母・伊達晴宗の娘。伊達政宗は従兄弟。父とともに早くから豊臣秀吉に仕え、常陸統一に成功した。1586年/1588年頃、家督を継ぎ、北条氏直・伊達政宗と争う。1590年、秀吉の小田原攻めに参陣し、秀吉から領地安堵された。その間江戸重通を追い、1591年、太田から水戸に本拠を移した。1592年、文禄の役に従軍し、その後、常陸・陸奥・下野を領した。石田三成と親交があり、1599年、三成が福島正則らに謀殺されようとした時に救助する。1600年、関ヶ原の戦いに西軍・豊臣方に加担し、1602年、出羽国秋田に移され減封された。藩内で2度の領内総検地を実施し、藩政の基礎確立に尽力した。1614年、大坂冬の陣に、徳川方として軍功をあげ、左中将になった。63歳。 右京大夫。兵法家として知られ、文芸・茶道にも通じた。墓は大徳寺・玉林院(北区)にある。 ◆有馬 豊氏 安土・桃山時代-江戸時代前期の武将・大名・有馬 豊氏(ありま-とようじ、1569/1567-1642)。男性。幼名万助、通称は玄蕃頭。播磨国(兵庫県)の生まれ。父・有馬則頼(のりより)、母・お振(別所志摩守忠治の娘)の次男。初め豊臣秀吉に仕え、遠江(とおとうみ)(静岡県)横須賀城主になる。1598年、秀吉の没後、徳川家康に仕えた。1600年、家康の養女・連姫(松平康直の娘)を妻とし、関ヶ原の戦では父とともに東軍につき功をたて、丹波国福知山を得る。1602年、父の遺領・摂津国有馬を加えられる。1614年-1615年、大坂の陣の活躍により加増転封(され1620年、筑後国久留米に移封され藩主有馬家初代になった。74歳。 従五位下玄蕃頭、従四位下侍従。茶人としても知られ、利休七哲の一人になる。墓は大徳寺・玉林院(北区)にある。 ◆有馬 頼利 江戸時代前期の武将・有馬 頼利(ありま-よりとし、1652-1668)。男性。父・有馬忠頼(ただより)の3男。1655年、父の急死により4歳で筑後久留米藩主有馬家3代になる。大石・長野水道などの灌漑施設が着工・完成した。17歳。 墓は大徳寺・玉林院(北区)にある。 ◆仙渓 宗春 江戸時代前期の臨済宗の僧・仙渓 宗春(せんけい-そうしゅん、?-1684)。詳細不明。男性。大徳寺189世、80歳。 ◆狩野 探幽 江戸時代前期の画家・狩野 探幽(かのう-たんゆう、1602-1674)。男性。幼名は釆女、通称は守信、別号に白蓮子など。京都の生まれ。父・孝信の長男。幼少より絵を描き、1616年、江戸城家康霊廟天画の絵師、1617年、江戸幕府御用絵師になる。1623年、弟・安信に狩野宗家を譲る。1626年、二条城、1627年、大坂城の障壁画、1632年、徳川秀忠霊廟、1633年、名古屋城本丸障壁画などを手掛ける。1638年、法眼に叙される。1641年、「東照宮縁起絵巻」、1642年、大徳寺本坊方丈、1647年、江戸城の障壁画、1662年、法印に叙される。73歳。 ◆狩野 益信 江戸時代前期の画家・狩野 益信(かのう-ますのぶ、1625-1694)。男性。幼名は山三郎、名は益信、通称は采女、号は洞雲、宗深道人、松陰子(しょういんし)など。父・彫金家・後藤立乗。幼時より松花堂昭乗に書を学び、好んで画を描いた。1635年、狩野探幽の養子になる。1659年、江戸城本丸御殿障壁画制作に参加した。探幽の実子・狩野探信守政、探雪が各7歳、5歳になり、益信は35歳で別家し、駿河台家の祖になる。1665年、隠元隆埼(いんげん-りゅうき)より洞雲の号を与えられる。1667年、江戸屋敷を拝領した。1682年度の贈朝屏風を制作し、二十人扶持を拝領する。内裏造営の寛永度(1641-1642)、承応度(1654-1655)、寛文度(1662)、延宝度(1674-1675)に参加し、探幽、狩野安信とともに活躍した。1691年、徳川家光に好まれ法眼に叙される。代表作として、「獅子図・虎図・花島図襖絵」(妙心寺大方丈)、「琴棋書画・四愛図襖絵」(大徳寺玉林院)など。69歳。 駿河台狩野家の祖。探幽以後を担った主要画家だった。探幽、安信、常信らとの合作も多い。 ◆大龍 宗丈 江戸時代中期の臨済宗の僧・大龍 宗丈(だいりゅう-そうじょう、?-1751)。詳細不明。男性。京都の生まれ。大徳寺341世。自号は蓑庵。奉勅により入寺し、玉林院に南明庵を創る。58歳。 ◆建築 ◈「本堂(客殿)」(重文)は、江戸時代前期、1621年の再建時の建物になる。山内の塔頭遺構の中で最大規模を誇る。近年の大修復工事(2003-2008)により、創建当時に復原され、屋根は桧皮葺になった。通常の六間取り平面の上手に二室を加え八間取りにしている。座敷飾りが少く、古い様式の間取りになる。全体に木割も太い 方丈型本堂、桁行23.1m、梁間15.0m、一重、入母屋造、桟瓦葺。 ◈「南明庵」(重文)は、江戸時代中期、1742年に、大坂の豪商・鴻池了瑛により、鴻池の祖・山中鹿介の牌堂(仏堂、昭堂)として建てられた。 内部は六畳敷きの仏間からなり、上部に火頭窓があり、北斗妙見菩薩、山中鹿之助の位牌を祀る。床は赤楽焼の敷き瓦、南と東に濡れ縁を廻らせる。 南明庵を中心として、西に茶室「蓑庵」、東に茶室「霞床席」が続く。棟札によると、それぞれ「本堂」「数奇屋」「鎖之間」と呼んでいた。 単層、入母屋造、杮葺、庇屋根はローソク桟瓦葺。 ◆茶室 江戸時代中期、1742年、鴻池了英によって建てられた表千家5世・如心斎好みの「南明庵」(重文)は、西の茶席「蓑庵(さあん)」(重文)、東の「霞床席(かすみどこせき)」から成る。造りに、侘び茶の神髄があるといわれている。ここでは、茶事に基づいた仏事を行う。 ◈「簑庵(さ-あん)」は、壁の「藁ずさ」が浮き出ており、蓑のようであることから名づけられた。「すさ壁」は、赤土、油、長すさを混ぜて塗られている。本来は壁の亀裂を防ぐ目的がある。また、当時の玉林院の和尚・大龍の号を「簑庵」したことから、その意味も込められている。 三畳中板台目切。中板は客座(2畳)と点前座(1畳)の間にある。中板(1尺4寸、42cm)を挟み、ここに出炉を切る。中柱は赤松皮付のゆがみ柱(曲柱)、躙口正面に台目畳の広さの床、脇南に火打構の給仕口の下座床になる。点前座に風呂先下地窓、二重の隅棚、南東隅に茶道口。天井は床前半通を白竹竿縁の長杉板張、窓側掛込み天井、点前座は蒲天井になる。了瑛、茶人・妙心斎好みという。単層、切妻造、杮葺。 ◈四畳半の「霞床席(かすみどこせき)」(重文)は、床中央の筆返しの二重棚に、富士の大幅のみが掛けられる。違棚が、あたかも霞たなびくように配置されていることから、霞床席と名付けられた。格天井、内法下に張付壁などは書院風、床は板床、框に煤竹、面皮の床柱、吹寄桟の欄間障子。草庵と書院風が融合している。 いずれの茶室の基坦にも、楽焼の赤楽の色瓦が敷いてあるという。楽当主の作という。見えない細部にも贅を尽くしている。妙心斎好みという。単層、切妻造、杮葺。 ◈「洞雲庵(とううん-あん)」は、桑山左近好み、即中斎好みの三畳、八畳。 ◆子庵 ◈「常楽庵」は、安土・桃山時代、天正年間(1573-1591)に洛北の市原村に創建された。古溪宗陳が一時隠棲した。その後、大徳寺・高桐院南西に移される。江戸時代前期、1676年に、肥後・細川綱利が大徳寺235世・天岸宗玄(てんがん-そうげん)のために玉林院東に移した。以後、北派、玉林院子院になり、肥後・妙解寺の宿坊になる。 ◈「洞雲庵」は、安土・桃山時代-江戸時代前期、慶長年間(1596-1615)に、桑山左近が建立した。月岑宗印を開祖にした。江戸時代前期、寛文年間(1661-1673)に再興される。江戸時代後期、天保年間(1831-1845に)、修復される。北派兼帯で護持された。 ◆文化財 ◈元の絹本著色「釈迦如来像」1幅(重文)。 ◈安土・桃山時代、1591年の「古溪宗陳印可状」。 ◈本堂に月岑宗印(げっしん-そういん)賛の「曲直瀬正琳画像」、正琳位牌が安置されている。 ◆障壁画 本堂の襖絵は、狩野探幽(1602-1674)筆「山水図」16面、狩野常信(?-1685)筆「竹林七賢・四愛図」12面、狩野益信(1625-1694)筆「琴棋図」20面、狩野探雪(1655-1714)筆「鶴図」13面など、全73面ありいずれも狩野派による。 ◆墓 ◈安土桃山時代-江戸時代前期の武将・片桐且元(1556-1615)以下、長男・孝利(1601-1638)、次男・為元(1611-1654)、為元の長男ら4代の墓がある。 ◈ 安土・桃山時代-江戸時代前期の武将・ 佐竹義宣(1570-1633)、室町時代後期-江戸時代前期の武将・有馬豊氏(1569-1642)、江戸時代前期の大名・有馬頼利(1652-1668)、曲直瀬正琳(1565-1611)、2代・曲直瀬正円(1588-1616)、山中鹿之助(?-1578)の墓がある。 *普段は非公開、建物、建物内の一部は撮影禁止。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 『拝観の手引』、『京都・山城寺院神社大事典』、『別冊愛蔵版 淡交 大徳寺と茶道 その歴史と大徳寺僧の書』、『京都古社寺辞典』、『紫野大徳寺の歴史と文化』、『京都・紫野大徳寺僧の略歴』、『昭和京都名所図会 5 洛中』、『京都大事典』、『京都戦国武将の寺をゆく』、『京都で建築に出会う』、『原色日本の美術15 桂離宮と茶室』、『増補版 京の医史跡探訪』 『京の医学』、ウェブサイト「文化庁 文化財データベース」、ウェブサイト「静岡県立博物館デジタルアーカイブ」、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|

| |

|