|

|

|

| 綺原神社 (京都府木津川市) Kambara-jinja Shrine |

|

| 綺原神社 | 綺原神社 |

|

|

拝殿  本殿  本殿  天神社?、八王子神社? |

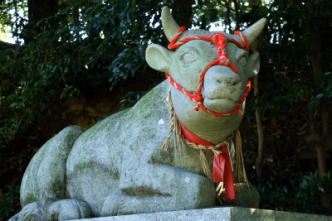

木津川市山城町の綺田(かばた)、天神川の南に、綺原神社(かんばら じんじゃ)はある。蟹満寺と山背(やませ)古道を隔て隣接する。 かつて、綺原座健伊那太比賣(かにはらにいます たけいなだひめ)神社と呼ばれた。 祭神は、健伊那太比賣命(たけいなだひめのみこと)を祀る。 ◆歴史年表 創建の詳細不明。 平安時代中期、927年、『延喜式』に相楽郡六社のひとつとして、綺原坐健伊那太比賣(かんばらにますたけいなだひめ)神社として記されている。伝承では、かつて、神に献ずる衣服を織る技術者集団・養蚕技術者を祀った社という。秦氏の機織の守護神を祀ったともいう。 近代、1890年、蟹満寺の南西より現在地に遷されたという。 ◆綺原神社 奈良時代の『日本書紀』、江戸時代の『大日本史』にも記述されている。 ◆綺田 飛鳥時代、701年の大宝律令により、現在の山城町域は蟹幡(かむはた)郷と大狛郷に分割されている。一帯は相楽郡蟹幡郷と呼ばれた。その範囲は、北は井手町の玉川周辺から南は町内の鳴子川周辺に及ぶ広大なものだった。 地名の綺田(かばた)の「綺」も「かむはた/かにはた/かんはた」と呼ばれた。この綺は、錦に似た薄い絹織物を意味した。「かむはた」は、神の美称(かむ)と織物(はた)に由来し、渡来系豪族の秦氏がこの地に住していたともいう。 また、紙織(かむはた/かわはた)、神織(かむはた)とも呼ばれ、神に献ずる衣服を織る人々か、養蚕に携わった綺(かば)氏(秦氏)が住していたともいう。 また、「蟹のいるような河庭原(かにははら)」の意味であり、天井川の天神川出水に因んだものともいう。 蟹幡は綺幡、加波多、紙幡、蟹満多とも記された。後に、地名は綺田、寺は蟹満寺と記されるようになる。 『古事記』には苅羽田(かりはた)、『日本書紀』には綺(かまはた)、苅幡(かりはた)などの字が当てられているという。 そのほかにも、蟹機(かにのはた/かむはた)、加幡、綺原(かにはら)、樺原(かむはら)、樺井(かばい)、樺田(かばた)などの表記もある。 ◆綺氏 伝承では、この地の氏族・綺(かば)氏は、機織、養蚕技術をもたらした渡来系豪族・秦氏の創起(先祖)ともいう。山城国には、北部秦氏に対しこの付近には、南部高麗(狛)氏が勢力を誇っていた。 ◆末社 天神社に菅原道真、八王子社。 ◆年間行事 祈年祭(春祭)(2月16日)、秋季例祭(10月15日)、秋季例祭(神幸祭)(10月17日)など。 *年間行事(拝観)などは、中止・日時・内容変更の場合があります。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 『京都・山城寺院神社大事典』、『京都の地名 検証2』、『古代地名を歩くⅡ』 |

天神社?、八王子神社? |

右より天照皇太神宮、蛭子神社 |

右より、春日神社、倉稲魂神社、天神社 九元神社、市杵嶋姫神社、春日神社 *春日神社が2座ある。 |

遥拝所 |

|

|

| |

|