|

|

|

| 鹿王院 (京都市右京区) Rokuou-in Temple |

|

| 鹿王院 | 鹿王院 |

|

|

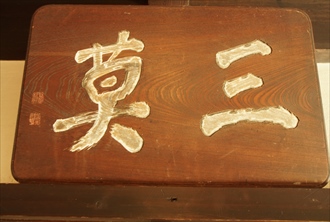

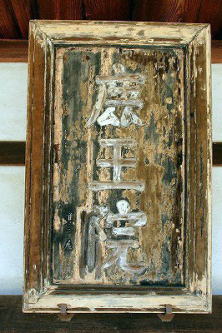

山門  山門、扁額「覚雄山」   延段の参道、楓、椿、天台烏薬などの植栽が見られる。   山門の塀  中門     客殿  客殿の扁額「鹿王院」  瓦敷きの歩廊  舎利殿  舎利殿  本堂   茶室「芥室」   客殿前庭、中央は舎利殿  舎利殿西の苔庭    茶庭  鎮守社  鎮守社  借景の嵐山  竹林 |

鹿王院 (ろくおう-いん)は、正式には大福田宝幢(ほうどう)禅寺という。山号を覚雄山(かくゆうざん)という。 臨済宗の単立寺院、本尊は釈迦如来。 ◆歴史年表 創建、変遷の詳細は不明。 南北朝時代、1379年/1380年、室町幕府3代将軍・足利義満が、春屋妙葩(しゅんおく-みょうは)を開山として建立した。寺名は「宝幢禅寺(宝幢寺)」といい、宝幢菩薩が安置された。義満は臨済禅に帰依し、「宝幢菩薩を祀る一伽藍を建立せば寿命が増長す」との夢告に従い建立したという。(『宝幢開山知覚普明国師行業実録』『山州名跡志』)。開山堂が建てられる。開山・春屋の塔所とし、同時に鹿王院が建立されたという。野鹿が群れを成して現れたため、鹿王院と称された。(『鹿王院記』)。以後、春屋一派の拠点寺院になる。 1380年、正月、義満によって宝幢寺(鹿王院)は凖十刹に列せられた。 また、1384年、義満は「宝幢寺」に改めたという。当初は、「興聖(こうしょう)禅寺」という寺名だったともいう。(『鹿王院記』) 1386年、旧7月/1385年、五山十刹の京都十刹に数えられる。後に、第五位の官寺になる。天龍寺と宝幢寺を繋ぐ大道は「天下竜門の道」と呼ばれ、多くの塔頭寺院が建てられていた。 1387年、春屋の開山塔所として鹿王院が建立された。開山堂に野鹿が群れをなして現れ、鹿王院の院号になったともいう。 室町時代、1420年、義満十三回忌が天皇の行う法事(済会)に倣い、宝幢寺で行われた。義持と扈従(こしょう)の公卿らは、20数台の牛車を連ね参詣したという。 室町時代前期、寺は最も栄えた。4代将軍・足利義持(1386-1428)、6代将軍・義教(1394-1441)、8代将軍・義政(1436-1490)ら歴代の御成りがあった。臨済宗大徳寺派の禅僧・一休宗純(1394-1481)が少年の頃、当院で維摩経の提唱を聴いたという。 1468年、応仁・文明の乱(1467-1477)により、天龍寺とともに宝幢寺は全焼した。 その後、本寺・宝幢寺は衰微し、塔頭の鹿王院だけが残った。また、宝幢寺は鹿王院に合併されたともいう。宝幢寺の全国30カ所の荘園は、守護・地頭の押領により次第に失われる。以後、宝幢寺は再建されなかった。 安土・桃山時代、1596年、伏見大地震により鹿王院は倒壊している。 安土・桃山時代、天龍寺の山外塔頭になる。 江戸時代、寛文年間(1661-1673)、酒井忠知の援助により、子・虎岑(こしん)が再興し鹿王院とする。 1667年、虎岑が、出羽の本家鶴岡藩の外護により堂舎を修復した。 1676年、昭堂が再建された。天龍寺の塔頭になる。春屋門派末寺63カ寺とともに宝幢派を形成し、近代まで維持した。 1763年、14世・南叟昌瑠により、舎利殿が客殿東北より現在地に移された。 1788年、御朱印配当96石2斗8升7合を得る。「實幢寺(宝幢寺?)」の名がある。(「天竜寺末寺帳」) 近代、1936年、映画俳優・大河内傳次郎が寄進し、住持の隠寮になった茶席「芥室(かいしつ)」がある。 現代、1968年、単立になる。 ◆足利 義満 南北朝時代-室町時代前期の室町幕府第3代将軍・足利 義満(あしかが-よしみつ、 1358-1408)。男性。父・2代将軍・義詮、母・紀良子(石清水八幡宮検校善法寺通信の娘)。第84代・順徳天皇の玄孫に当たる。1366年、後光厳院より義満の名を賜り改名した。従五位下に叙する。1367 年、10歳で将軍職を継ぎ、朝廷内で権力を振い、天皇祭祀の形骸化を謀る。地方の有力守護大名を弾圧し権力を掌握、公武権力共に手にする。1377年よ り、「花の御所」の築造を始めた。夫人・日野素子が女児を産む。その後、亡くす。1378年、室町の「花の御所」に幕府を移す。権大納言に任ず。従二位。 1380年、従五位。1381年、内大臣。1382年、左大臣、相国寺を建てた。1383年、源氏長者になる。奨学院、淳和院別当。准三后の宣下を受けた。1384年、右大臣を辞した。1390年、土岐康行の乱により土岐を滅ぼす。1391年、明徳の乱で幕府への反乱を撃破する。1392年、勢力の衰えた南朝を吸収し南北朝を合一、全国統一した。1394年、義持に将軍職を譲り隠居する。実際には太政大臣として政治上の実権を握り続ける。義教誕生。1395年、出家して東大寺で受戒、道義と号した。1398年、北山第を立柱、1399年、大内義弘の謀反を鎮圧した。1401年、北山文化が盛んになり、明の倭寇取締。1402年、明の使僧を北山第に引見する。1403年、明帝より朝貢貿易上の「日本国王源道義」の詔書を受け取る。 1404年より、明との勘合貿易を再開した。北山に大塔建立を計画する。1405年、日野業子が亡くなる。1407年、日野康子を北朝第6代・第100 代・後小松天皇の准母となす。1408年、北山第に後小松天皇を迎え、子・義嗣を親王とした。自らの上皇位を目前に急死した。病死とも、暗殺ともされる。 臨川院の位牌には「鹿苑院太上(だいじょう)法皇」、相国寺過去帳には「鹿苑院太上天皇」と記されている。義満の、君主の地位を奪取する皇位簒奪(こういさんだつ)とする見方もある。没後、朝廷は「太上天皇」の称号を贈る。だが、幕臣会議で辞退になり一日太上天皇に終わる。等持院で火葬され、鹿苑院に葬られた。49/51歳。 ◆春屋 妙葩 鎌倉時代後期-南北朝時代の臨済宗の僧・春屋 妙葩 (しゅんおく-みょうは、1311-1388)。男性。国師号は知覚普明など。七朝の国師と称され、7代の天皇に国師号を贈られた。甲斐(山梨県)の生まれ。武士の子。夢窓疎石の甥、1322年、甲斐・慧林寺の道満につく。1325年、得度、1326年、南禅寺住持の夢窓のもとで登壇受戒した。夢窓に従い鎌倉の浄智寺・瑞泉院(後の瑞泉寺)に移る。1327年より、鎌倉・浄智寺の元の渡来僧・竺仙梵僊(じくせん-ぼんせん)に師事、鎌倉・円覚寺に赴く。1334年より、竺仙の書状侍者、1335年、京都の夢窓に参じた。1336年、南禅寺・元の渡来僧・清拙正澄(せいせつ-しょうちょう)に梵唄(声明)を学んだ。1345年、天龍寺・雲居庵主、夢窓により春屋の号を受け印可を得た。1357年、等持寺に住する。1351年、夢窓没後、無極志玄(むきょく-しげん)につき、1359年、その没後は同派領袖の一人になる。1363年、天龍寺に住した。1367年、高麗の訪日使節団(代表・金竜)を天龍寺で接待する。1368年、南禅寺山門破却事件で延暦寺と対立、管領・細川頼之の裁定に反発し、強硬派の春屋一派は朝廷、幕府に抗議したため、春屋らは丹後・雲門寺に10年間隠棲する。1379年、頼之失脚後、天龍寺・雲居庵、南禅寺住持に戻り、足利義満の外護により禅宗最高要職・天下僧録司に任じられた。宝幢寺住持、寿塔を建て鹿王院と名付ける。1382年、天龍寺再住。1384年、義満創建の相国寺勧請開山を夢窓とし、自らは2世に就く。鹿王院で亡くなり、当院に葬られる。相国寺・大智院にも分葬された。 『夢窓国師年譜』などを著す。五山版の祖録、外典など出版事業に業績を残した。鹿王院には春屋関連の文書、絵画が多数残されている。78歳。 ◆玉畹 梵芳 南北朝時代-室町時代前期の臨済宗の僧・玉畹 梵芳(ぎょくえん-ぼんぽう、1348?-1420?)。男性。春屋妙葩(しゅんおく-みょうは)の法を嗣ぐ。義堂周信(ぎどう-しゅうしん)に詩文を学ぶ。建仁寺、南禅寺の住持になる。将軍・足利義持に重用された。1420年、義持の怒りにふれ投老庵を構え、近江に隠棲した。元代の画僧・雪窓風の墨蘭図、詩画軸への著賛水墨画を描く。作品に鹿王院の「蘭石図」「蘭蕙(らんけい)同芳図」など。 ◆虎岑 玄竹 江戸時代の僧・虎岑 玄竹(こしん-げんちく、?-?)。詳細不明。男性。直参旗本・酒井忠知5男。鹿王院12世住持になる。寛文年間(1660年代)、虎岑は本家鶴岡藩の外護を得て鹿王院を再興した。 ◆天田 愚庵 江戸時代後期-近代の武士・歌人・天田 愚庵(あまだ-ぐあん、1854-1904)。男性。磐城国(宮城県・福島県)生まれ。父・藩士・甘田平太夫、母・浪(藩医の娘)の5男。1868年、戊辰戦争で籠城戦に加わり、敗れ仙台へ落ち延びる。両親らが行方不明になり、以後、肉親探しが始まる。1869年、藩校・佑賢堂に入校、1871年、神田・ニコライ神学校入校。1872年、小池詳敬の食客になり、落合直亮に国学を学ぶ。1873年、落合に従い仙台・志波彦神社の権禰宜として随行、1874年、小池と諸国歴訪し、佐賀の乱で誤認により入牢。獄中で歌人・丸山作楽を知り短歌、国学を学ぶ。博多で鮫島高朗と出会い、桐野利秋に身を寄せる。1877年、西南戦争後、陸羯南、大岡育造らを知る。帰京した。1878年、山岡鉄舟の勧めで侠客・清水次郎長に預けられた。1879年、写真師・江崎礼二の門下生になり、小田原で写真店を開業。1881年、次郎長の養子になり、富士裾野の開墾に関わる。1884年、養子を辞し、有栖川宮に奉職。1886年、大阪内外新報社に入社、林丘寺・由利滴水禅師に参禅し、1887年、得度を受け鉄眼と称した。1892年、産寧坂の草庵「愚庵」移り、自ら愚庵と号した。1896年、正岡子規を病床に見舞う。1900年、伏見桃山に新庵(桃山江戸町、上野町とも)を建てた。万葉調の民間歌人と評された。51歳。 遺言により墓は立てられなかった。その後、1936年に有志により法弟・実堂が住持をした鹿王院にある。墓石に辞世和歌、両親、妹の諱(いみな)が刻まれている。「大和田に島もあらなくに梶緒(かじお)たえ 漂ふ船の行方知らずも」。 ◆秦 宗巴 室町時代後期-江戸時代前期の医師・秦 宗巴(はた-そうは、1550-1608/1607)。丹波の生まれ。男性。医師・曲直瀬道三(まなせ-どうさん)に学ぶ。その高弟になる。名医とされ豊臣秀次に仕え、法印、寿命院の号を授かる。のち徳川家康の侍医になる。連歌、香道に詳しく、仮名草子『犬枕』、『医学的要方』などを著す。 墓は鹿王院にある。58歳。 ◆創建の逸話 南北朝時代、1379年、22歳の足利義満(1358-1408)の夢中に、毘沙門天と地蔵菩薩が現れたという。時の将軍は福も官位も意のままに十分満ち足りているが、一寺を建立すれば寿命を延ばすことは間違いないと語り合ったという。 義満は夢告に従い、帰依していた春屋妙葩を開山とし、自らの延命祈願のために禅刹を建立したという。 ◆鹿王院 鹿王院は、宝幢寺開山の春屋の塔所として宝幢寺内に建立された。「鹿王」の名の由来は、伽藍建造中に、境内に野鹿の群れが現われたことによるという。 ◆仏像・木像 本堂に安置されている本尊「釈迦如来」、「十大弟子像」は、平安時代末-鎌倉時代初めの仏師・運慶(?-1224)作という。阿難、舎利弗(しゃりほつ)以外は特定されていない。 後壇右に開山「普明国師(春屋妙葩)像」、その下に宝筐塔がある。 左に開祖「足利義満像」が祀られている。衣冠束帯姿であり、江戸時代、1675年以前に造立された。 ◆舎利殿・仏牙舎利 舎利殿(駄都殿)の中央に、宮殿風の大厨子がある。その中に納められている銅製鍍金の多宝塔内に、水晶に蔽われた天下泰平の霊仏という「仏牙舎利(ぶつげしゃり)」が安置されている。 仏牙(釈迦の歯、釈迦の教えの象徴)は、鎌倉幕府3代将軍・源実朝が、宋の臨安・能仁寺から招来したという。仏牙は、当初、鎌倉・円覚寺にあり、北朝初代・光厳天皇の命により京都に遷された。南北朝時代、1374年、普明国師が北朝第4代・後光厳天皇に贈る。後光厳天皇が普明国師に贈ったともいう。第105代・後奈良天皇、第106代・正親町天皇、第108代・後水尾天皇も礼拝供養したという。その後、鹿王院に遷された。 涅槃図が掲げられ、周囲の壁には十六羅漢画像が描かれている。 仏牙が博多に着船したのは旧10月15日とされる。現在でもこの日は「舎利会」と定められ、当院で供養開帳されている。 ◆建築 総門、唐門、庫裏、客殿、舎利殿、本堂(開山堂)、土蔵などが建つ。 ◈「山門」は、切妻造、本瓦葺。 ◈「総門」は、南北朝時代に建てられた。足利義満筆の扁額「覚雄山」が掛かる。切妻造、本瓦葺。 ◈「本堂(開山堂)」は、江戸時代、延宝年間(1673-1681)に虎岑により再建された。開山堂、仏殿を兼ねる。前面に庇、吹き放しの廊下が客殿、舎利殿と繋ぐ。方3間、寄棟造、桟瓦葺。 ◈「舎利殿」は、江戸時代初期に建てられた。当初は客殿東北にあった。江戸時代中期、宝暦年間(1751-1764)、現在地に移されている。内陣に小組格天井、源実朝が宋より招来したという仏舎利を納めた多宝塔が安置されている。方3間、唐様、宝形造、単層、裳階付、桟瓦葺。 ◈「客殿」は、近代、明治期(1868-1912)初期に再建された。扁額「鹿王院」は、足利義満の真筆という。単層、入母屋造、桟瓦葺。 ◆茶室 茶席「芥室(かいしつ)」がある。1936年、映画俳優・大河内傳次郎(おおこうち-でんじろう、1898- 1962)が寄進し、住持の隠寮になる。普明国師(春屋妙葩)の号「芥室」に因む。取るに足りない小さなものの意味がある。茶庭の後庭がある。非公開。 ◆庭園 山門より中門まで、参道は「く」の字形の楓並木道になっており、秋の紅葉が知られる。 創建の頃の鹿王院には、8代将軍・足利義教(1436-1490)の命により、僧・任庵主により作庭された池泉式の庭園があったという。その後、再建の際に新たに築造されたとみられている。名庭として知られた。義政、醍醐寺三宝院の作庭をした真言宗の僧・義演(1558-1626)なども訪れている。 ◈現在は、室町時代作庭の浄土庭園、枯山水式の南庭(前庭)がある。ただ、江戸時代初期、1763年頃に作庭されたともいう。『拾遺都名所図会』(1787)には現在と同じ配石が見られる。江戸時代、宝暦年間(1751-1764)の作庭ともいう。廃絶後に作庭し直されたともいう。 平庭式、枯山水式の苔庭(京都市指定名勝)は、舎利殿基壇北東隅に「三尊石(釈迦如来、文殊菩薩、普賢菩薩)」を配し、その手前に「礼拝石(坐禅石)」がある。組石は20数個ある。嵐山を借景にしている。樹齢400年というツバキ科常緑高木の木斛(もっこく)が植えられている。ほかに松、楓、ヒバ、榊、荒樫、躑躅、沙羅双樹などの植栽がある。初夏、苔に沙羅双樹の白い花が散る。 ◆文化財 ◈山門の扁額「覚雄山」は、足利義満の22歳の真筆とされる。 ◈客殿の扁額「鹿王院」は、足利義満の真筆という。「天山」の道号が印にあり、出家した38歳以後の揮毫とみられている。義満の法号は「鹿王院 天山 道義」だった。 ◈紙本墨書「普明国師(春屋妙葩)遺偈」1幅は、南北朝時代、1388年、春屋妙葩の死の2日前に書かれた。字は歪み墨書はかすれている。 ◈絹本著色「夢窓国師像」2幅(重文)、室町時代の画僧・明兆筆の「釈迦三尊」「三十祖画像」、鎌倉時代-南北朝時代の第96代・「後醍醐天皇宸翰御消息」(重文)。 ◈夢窓疎石筆『臨幸私記』(重文)。 ◈夢窓疎石筆の紙本墨書「春屋二字ならびに道号頌」双幅(重文)は、南北朝時代、1346年に、夢窓が春屋妙葩に道号を授けた際に書いた。夢窓の甥に当たる。春屋34.1×77.7㎝、道号頌35.2×74.3㎝。 ◈紙本墨書「鹿王院文書」(重文)。 ◈室町時代の玉畹梵芳(ぎょくえん-ぼんぼう)筆の紙本墨書「梵芳蘭石図(らんせきず)」1幅は、岩陰に蘭、茨、蒲公英などが描かれている。 ◈七律詩「雲門一曲」1巻は、明より来日していた趙秩(ちょうてつ)と春屋妙葩、弟子らの詩の交流、趙秩、朱本の詩、序文などが載せられている。趙秩は、南北朝時代、1373年に山口へ入り、1374年に博多より帰国の途につく。その間、妙葩は弟子を遣り詩の応答をした。 ◆花暦 ツバキ(3-5月)、サラソウジュ(6-8月)、紅葉・モクセイ(11月)、ナンテン(12-2月)。 ◆墓 ◈医師・泰宗巴の墓がある。 ◈峨山禅師、天田愚庵の石造宝塔がある。 ◆宿坊・修行体験 女性に限り宿坊に宿泊できる。夜の庭鑑賞、舎利殿での朝の坐禅、本堂拝観、精進料理など。 ◆年間行事 舎利会(仏舎利開帳)(10月15日)。 *年間行事は中止・日時・内容変更の場合があります。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 『京都・山城寺院神社大事典』、『京都市の指定文化財 第5集』、『昭和京都名所図会 4 洛西』、『平成29年度 春期 京都非公開文化財特別公開 拝観の手引』、『増補版 京都の医史跡探訪』、『京都を歩く 50 嵐山2』、『事典 日本の名僧』、『京都の寺社505を歩く 下』、『京都古社寺辞典』、『京都大事典』、『京都の名園 庭』、『禅僧とめぐる京都の名庭』、『京都 古都の庭をめぐる』 、『京都の明治文学』、『京都隠れた史跡100選』、『週刊 日本の美をめぐる 34 竜安寺石庭と禅の文化』、『こころ美しく京のお寺で修行体験』、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|