|

|

|

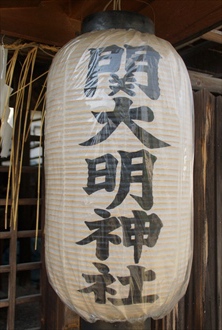

| 関大明神社(関戸明神) (大阪府島本町) Seki-daimyojin-sha Shrine |

|

| 関大明神社 | 関大明神社 |

|

|

本殿覆屋  本殿 本殿 本殿 本殿   手水舎  「十禅師宮」  「従是東山城国」の石標  旧西国街道の街並 |

関大明神社(せきだい-みょうじんじゃ)は、関大明神、関戸明神(せきど-みようじん)、関戸神社とも呼ばれた。 JR山崎駅南西、旧西国街道の宿場町に通じる細い道筋、離宮八幡宮の西に位置している。付近は京都府大山崎町より大阪府島本町の府境に入ったすぐの地点になる。 祭神は大己貴命(おおなむちのみこと)、天児屋根命(あめのこやねのみこと)、また伯耆国大山(ほうきこくだいせん)の大智明神(だいちみょうじん)を祀るともいう。 ◆歴史年表 創建の詳細、変遷は不明。 古代、当社付近、山背国(山城国)と摂津国の間には関所(山崎の関)が置かれた。関守神(せきもりのかみ)、辻神(つじがみ)が祀られていたという。 平安時代初期、第52代・嵯峨天皇(786-842、在位:809-823)の河陽離宮造営の頃に関所が廃されたという。 その後も、疫病流行の際にはこの地で疫神祭が行われていた。関跡には関戸院(せきどいん)という官舎が建てられ、貴人、官人が宿泊所として利用したという。 901年、菅原道真(845-903)は、太宰府左遷の途中、この関戸院で出家したという。 996年、長徳の変で配流途中の藤原伊周(974-1010)が、この地で病になり立ち渋ったという。 1023年、藤原道長(966-1028)が、高野山、四天王寺参詣の帰途に立ち寄り、すべて銀製の器でもてなしを受けたという。 1183年、都落ちした平家一門は第81代・安徳天皇の玉御輿をここに据え、淀川対岸の男山八幡(石清水八幡宮)に都帰りを祈念したという。 江戸時代、1753年、酒解神社が3基の神輿を新造し、そのうちの1基を当社が譲り受けたという。 ◆建築 「本殿」(大阪府指定有形文化財)は、覆屋内にあり、正面の彫刻、頭貫木鼻の若葉彫刻などより、室町時代中期の建立とみられている。和風、唐風を合わせ、鎌倉時代の手法を残す。一間社流造。 ◆文化財 江戸時代中期、1753年に酒解神社が3基の神輿を新造し、そのうちの1基を譲り受けて当社神輿庫に保管するという。 ◆歌 平安時代の官人・歌人、三十六歌仙の一人である平兼盛(?-991)は、「はるかなる 旅の空にも おくれねば 浦山しきは 秋の夜の月」とこの地を詠んだ。 ◆石標 島本町は摂津国と山城国を結ぶ山陽道(後の西国街道)沿いにある。古くより街道は朝廷と大宰府を結んだ。付近は天王山と男山の間、淀川に挟まれた狭路にあり、街道の中で唯一、山越えをせずに往来できた要衝地になる。 当社境内付近は、旧摂津国と旧山城国の国境だった。境内のすぐ東に南北に流れている小川(明神川)が境界になる。境内東(大山崎町)に隣接し、「従是東山城国」の大きな石標が立つ。西は山崎になる。小川は現在も大阪府と京都府の境界になる。 ◆四角四境祭 平安時代、10世紀以降、王城の地である平安京を清浄にするために、陰陽寮の官人により、呪術祭祀の「四角四境(堺)祭(しかく-しきょう-の-まつり、畿内堺十処疫神祭)」が執り行われていた。これは、四方より都に侵入しようとする鬼気(疫神、疱瘡 [天然痘] )を4つの国境で阻止、退散させるための重要な国家による祭祀だった。 四境とは、東海道の「逢坂(大津市大谷町)」、東山道の「和邇(わに、竜華 [りゅうげ] 、大津市途中峠)」、山陰道の「大枝山(亀岡市)」、そして山陽道の「山崎(関戸、大阪府島本町)」にあった。なお、宮城では、同様に四角祭が行われていた。(『延喜式』) ◆年間行事 青山祭(1月19日)、お火たき祭(12月15日)。 *年間行事は中止・日時・内容変更の場合があります。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 「島本町教育委員会・山崎自治会・神社総代」による説明板、「島本町 西国街道史跡案内」、『平安の都』、『京への道』、『昭和京都名所図会 6 洛南』、『北摂歴史散歩』  |

|

|

| |

|