|

|

|

| 昭憲皇太后 伏見桃山東陵 (京都市伏見区) Мausoleum of Empress Shoken |

|

| 昭憲皇太后 伏見桃山東陵 | 昭憲皇太后 伏見桃山東陵 |

|

|

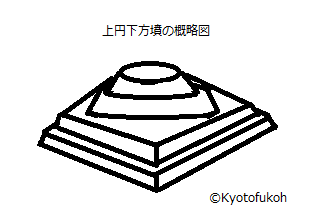

上円下方墳 上円下方墳     南方向の市街地の眺望  明治天皇 伏見桃山陵への参拝道  |

明治天皇伏見桃山陵の東に、伏見桃山東陵(ふしみの-ももやまの-ひがしのみささぎ)がある。 第122代・明治天皇皇后・昭憲皇太后(昭憲皇后)が葬られている。 ◆歴史年表 近代、1914年、3月11日、昭憲皇后は亡くなる。5月9日、追号「皇太后」を治定される。5月24日、大喪儀が行われる。5月25日に遺骸は東京を出発し、5月26日、京都府紀伊郡内村字堀内古城山で斂葬の儀(れんそうのぎ、葬儀)が行われた。 ◆昭憲 皇太后 江戸時代後期-近代の明治天皇皇后・昭憲 皇太后(しょうけん-こうたいごう、1849/1850-1914) 。女性。幼名は勝子(まさこ)、美子(はるこ)、富貴君、寿栄君。京都の生まれ。父・五摂家の一つ、左大臣・一条忠香(ただか)、生母・一条家医師・新畑大膳の娘・民子。1867年、女御に治定される。第122代・明治天皇より4歳年上のため、生年を1850年に改めた。1868年、美子と改名し入内、女御宣下、即日、皇后に立てられた。1887年前後、明治天皇と共に陸軍演習に行啓した。1888年、憲法発布式典に参列する。1912年、明治天皇の死後、皇太后になり青山御所に移る。 宮中で養蚕を始めた。宮中での洋装化などに努める。書道、歌に秀で、和歌集に『昭憲皇太后御集』がある。アメリカ合衆国大統領・フランクリンの教訓を翻案した「十二徳の歌」がある。産業、能楽、美術・工芸を奨励し、維新志士遺族、日清・日露戦争の傷病者慰問、博愛社(後の日本赤十字社)、万国赤十字連合、東京慈恵医院、愛国婦人会などに寄与した。東京女子師範学校の設立、1885年、華族女学校(女子学習院)を創立する。子には恵まれなかった。65歳。 陵墓は伏見桃山東陵(伏見区)になる。 ◆陵墓 陵形は、上円下方墳であり南面している。明治天皇陵と同形になる。歴代天皇陵から要素を取り込んで造られた。墳丘は基壇部を方墳とし、上に円墳がのる。 ◆皇太后 皇太后(こうたいごう)とは、律令制では先天皇の皇后で、天皇の母をいう。 天皇の生母でなく、先天皇の皇后を尊称したこともあった。尊称皇太后として、天皇の生母の皇太子夫人・女御・准后(じゅごう)が宣下を受けた場合がある。 贈皇太后として、皇太子夫人・女御などで、没後に追贈された例がある。歴代の追号としては、英照皇太后と昭憲皇太后の2例がある。 皇族順位としては皇后、太皇太后に次ぐ。三后の一人で摂政になることができる。大宮とも称され、居所を大宮御所という。 ◆伏見城遺構 伏見桃山東陵付近には、豊臣秀吉が築城した伏見城の内郭遺構がある。陵は名護屋丸南側の斜面を利用して築造されている。背後の丘陵地には濠、郭、天守台跡、櫓跡がある。現在の拝所の位置は、秀吉の遊興所の山里丸跡になるという。 ◆断層 ◈桃山断層は、桃山丘陵の西麓を南北に走る。丘陵・段丘・沖積低地との境界付近の数本の断層から形成されている。断層面は湾曲している。北の銀閣寺-南禅寺断層と桃山断層は、蹴上付近で一時途絶している。一連の断層の可能性もあるという。全体の断層の長さ13km。 ◈宇治川断層は、山崎地峡部から宇治川沿いに桃山丘陵南縁に至る。東北東-西南西方向に延びている。地下では撓曲(とうきょく、地層のたわみ)帯が形成されている。さらに、勧修寺断層に繋がる可能性も指摘されている。全体の断層の長さ10km。 *原則として年号は西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 『歴代天皇・皇后総覧』、『京 no.55』、『日本の城 改訂版3号』、『京都の歴史災害』、ウェブサイト「コトバンク」、  |

|

|