|

|

|||||

| 鞍馬寺 (京都市左京区) Kurama-dera Temple |

|||||

| 鞍馬寺 | 鞍馬寺 | ||||

|

|

||||

鞍馬石   仁王門前石段  仁王門(山門)    仁王門  仁王門扁額   仁王門  仁王門、寺紋は天狗の羽団扇ではなく、菊の花を側面から見た意匠となっている。  仁王門  仁王門、1913年造立の阿吽の虎  修行道場  仁王門内   町石  参道  童形六体地蔵尊、保育園の入口にある。  普明殿、鞍馬ケーブルの出発点になっている。  普明殿  普明殿、毘沙門天像  鞍馬山の尊天の図解  鞍馬山ケーブル  放生池  方生池付近、江戸時代の石組が残るという。

吉鞍(よしくら)稲荷  吉鞍稲荷  右より、安行大神 吉鞍叱枳尼天 金龍弁財天 赤長龍神・黒長龍神  白姫龍神、白長龍神  魔王の滝  魔王の滝  魔王の滝  魔王の滝、滝上に魔王尊を祀る。  鬼一法眼社  鬼一法眼社

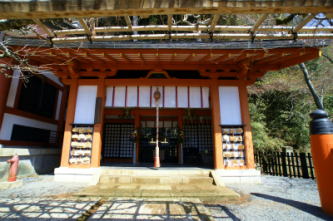

由岐(ゆき)神社拝殿、割拝殿(重文)  由岐神社  由岐神社、ご神木の大杉社(願掛け杉)  由岐(ゆき)神社  由岐(ゆき)神社

川上神社  東光坊跡・源義経供養塔  絵馬より  鞍馬山の谷筋を流れる源流  「箏曲稚児之桜」の碑、五條の橋での牛若丸と弁慶故事を称える。  「いのち」、澤村洋二作  玉杉大黒天  玉杉双福苑、鞍馬山七福神、玉杉大黒天  玉杉双福苑、玉杉恵比須尊  町石  九十九折の参道  参道に句碑もいくつか立てられている。「火祭や鞍馬も奥の鉾の宿」山本青瓢、鞍馬出身。   石清水  中門(勅使門)  中門(勅使門)  九十九折の坂の途中、「貞明皇后御休憩所跡」の石標  九十九折の石段参道   鞍馬山七福神、福寿星神、福禄寿寿老人   弥勒堂  多宝塔、ケーブル終点駅のすぐ近くに建つ。  多宝塔礼堂、ケーブルの終点駅  開運の毘沙門堂、多宝塔建立の際に草むらより顕れた石仏(毘沙門天)という。  6mの石垣は、石英閃緑岩(鞍馬石)により組まれている。   巽の弁財天   「貴船雲珠(うず)」という山桜、杉木立の中に白い桜が点在している。     転法輪堂  石造転法輪   手水舎  手水舎   寝殿       比叡山の山並と京都市街地を望むことが出来る。  翔雲臺(台)、経塚の蓋石     一番上の稜線中央付近に、玉体杉が見える。  眼下に見える鞍馬の門前町  本殿金堂  本殿金堂「尊天」の扁額  本殿金堂、蟇股  本殿金堂   本殿金堂内陣  本殿金堂  本殿金堂前   本殿金堂、阿吽の虎、阿の虎     本殿金堂前、金剛床(こんごうしょう)   閼伽井護法善神社  閼伽井護法善神社  閼伽井護法善神社、閼伽井  閼伽井護法善神社の天井  閼伽井護法善神社、阿吽の虎   光明心殿   光明心殿   金剛寿命院(本坊)  瑞風庭、磐座   宝珠林

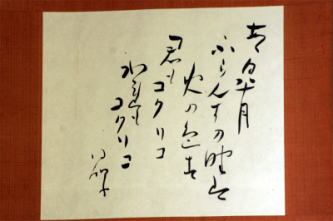

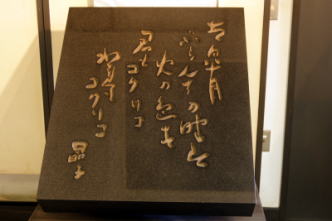

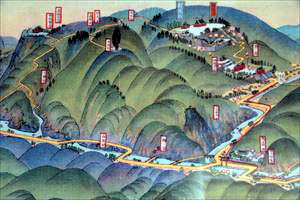

奥の院遥拝所   これより奥の院  鐘楼  鐘楼、床に壺が埋められている。  八所明神  鞍馬寺経塚付近  鞍馬寺経塚、石造四方仏  鞍馬寺経塚、石造宝塔  緑色岩  露岩した緑色岩(ハイアロクラスタイト)  砂岩、中生代ジュラ紀二億年前の白い砂岩、この先の坂には泥岩、珪質頁岩などもある。  革堂地蔵尊、屏風坂にある。付近にかつては一枚岩の屏風を立てたような急坂があったという。  革堂地蔵尊  赤鳴、珪質頁岩、研磨用仕上砥石として使い、梅ヶ畑に産するものは鳴滝石といわれた。  「僧正谷京道」の石標  「遮那王が背くらべ石を山に見てわがこころなほ明日を待つかな」寛(鉄幹)  「何となく君に待たたるここちしていでし花野の夕月夜かな」晶子  与謝野晶子の書斎・冬柏(とうはく)亭     1933年、鉄幹60歳、晶子55歳。説明版より  晶子が病床で使用していたという食器。  「ああ皐月仏蘭西の野は火の色す君も雛罌粟(こくりこ)われも雛罌粟(こくりこ)」晶子。鞍馬寺蔵百首屏風より、「こくりこ」はひなげしのこと。  霊宝殿   奥の院  奥の院  牛若丸息つぎの水  峠への嶮しい石段の参道   背比石の祠  鞍馬山の頂上付近にある義経公背比石   木の根道、砂岩に石英閃光緑岩の岩脉が貫入、マグマ熱により砂岩ホルンフェンズになり、硬化したために木の根が露出している。  木の根道  鞍馬山の極相林  大杉権現社、大魔王の降臨地という。かつて千年杉(天狗杉)が立っていたという。三本の幹による巨木は、台風で途中から折れたという。  大杉権現社  大杉権現社、狛犬  大杉権現社   僧正が(ヶ)谷、眷属社   僧正が谷の湧水  僧正が谷不動堂  僧正が谷不動堂、向背  僧正が谷不動堂 僧正が谷不動堂 義経堂  義経堂  義経堂脇の杉のご神木  木の根道  奥の院魔王殿の手水舎  奥の院魔王殿の手水舎   奥の院魔王殿拝殿(上)、魔王殿(下)「650万年前に金星から地球に降り立った」という護法魔王尊(サナート・クラマ)を祀っている。  魔王殿は岩の上に建てられている。磐座(いわくら)、磐境(いわさか)とも称される。  魔王殿の石灯籠、江戸時代までは、太郎坊社という社がこの付近にあったという。   兵法石  石灰岩  尊天を祀る。この坂を下ると貴船も近い。   西門、鞍馬寺と貴船を結ぶ。   「竹伐(き)り会(え)式」  【参照】「鬼一法眼之古跡」、叡山電車「貴船口駅」の東南、鞍馬小学校近く、ムクの根元にある。  【参照】鞍馬駅前の巨大な天狗  【参照】吉田初次郎筆「洛外交通名所図会」(1928)に描かれた鞍馬山、鞍馬寺、鴨川出雲路橋の説明板より 【参照】吉田初次郎筆「洛外交通名所図会」(1928)に描かれた鞍馬山、鞍馬寺、鴨川出雲路橋の説明板より |

鞍馬寺(くらま-でら)は、若狭街道沿い鞍馬山(570m)の南中腹に建つ。境内は16万坪(52万8000㎡)を有している。京都の北方を守護する毘沙門天の神域で、平安京の北の守り、水源の守護地として平安時代後期以来広く信仰を集めてきた。 「鞍馬蓋寺」ともいう。正式には「松尾山(しょうび-ざん)金剛寿命院」という。 鞍馬弘教(くらまこうきょう)の総本山。奥ノ院魔王殿に、「尊大(そんてん、護法魔王尊)」という独自の本尊を安置する。 神仏霊場会第103番、京都第23番。京都洛北・森と水の会。新西国三十三箇所第19番札所。「美しき日本-いちどは訪れたい日本の観光遺産」(日本交通公社、1999年)の一つに認定された。 開運招福、魔除、勝運(受験、選挙、試合、闘病など)、商売繁盛、スポーツ上達などの信仰がある。 ◆歴史年表 創建の詳細、変遷は不明。 奈良時代、770年、旧正月4日初寅の夜、鑑真の高弟・鑑禎(がんてい/かんちょう)が、山背に霊山があるとの夢を見た。その地で毘沙門天像を得て、草庵を結んだのが始まりとされる。当初は律宗だった。(『鞍馬蓋寺縁起』) 平安時代、796年/弘仁年間(810-814)、第50代・桓武天皇の勅命により、藤原伊勢人(ふじわら-の-いせんど)が堂宇(一私寺)を建立した。定額寺(分寺・国分尼寺次ぐ寺院)になったという。観音菩薩を安置する。当初は東寺末寺だった。(『扶桑略記』)。以後、北方鎮護の道場になる。 寛平年間(889-897)、東寺の僧・峯延(ぶえん)が入寺し別当を任じられ、東寺真言宗になる。峯延は鞍馬山で大蛇を倒したとされ、竹伐り会の始まりになる。 940年、由岐神社が勧請される。 959年、延暦寺西塔末になり、天台宗に改宗したという。(無動寺本『鞍馬縁起』・「氏人別当次第」) 1009年、焼失した。 1012年、歌人・赤染衛門が参詣した。 1018年、摂政・藤原頼通が参詣する。 1091年、白河法皇(第72代)が御教供養のために参詣した。(『中右記』) 1095年、僧兵は賀茂の神人らと乱闘になる。 1099年、関白・藤原師通が参詣する。(『後二条師通記』) 天永年間(1110-1113)、天台座主・忠尋により、比叡山延暦寺の末寺になり天台密教になったともいう。 1120年、清原重怡は、鞍馬山での10日間の写経を行い、如法写経会の始まりになる。(銅経筒銘) 1124年、良忍が勧進した融通念仏名帳に、鞍馬毘沙門天の入帳があるという。 1125年、融通念仏の良忍は、通夜念仏を行い参籠し、「融通念仏神名帳」を授かる。この時、本尊の毘沙門天が融通念仏守護を告げ、諸仏、神祇、閻魔王、冥途の衆にいたるまで念仏衆に加えた名帳を差し出したという。この頃、毘沙門天像、善賦師童子像が造立される。 1126年/1091年-1127年、焼失する。 1127年、再建される。吉祥天像、兜跋毘沙門天立像が造立される。この頃、経塚が造られた。重怡は以来13年にわたり念仏12万遍を唱える。 保延年間(1135-1141)/1135年、真言宗より天台宗になる。 1178年、延暦寺宗徒、鞍馬寺僧が大谷を襲ったという。 1183年、木曽義仲の軍が東坂本に迫り、後白河法皇(第77代)は、右馬頭資時とともに法住寺殿を抜け、鞍馬寺を経て比叡山に移った。その後、朝敵だった義仲に平家追討の院宣を与えた。 平安時代後期、貴族は弥勒・浄土信仰から埋経を行うようになる。多くの僧兵を擁し、精鋭揃いで恐れられた。 鎌倉時代、1195年、源頼朝は剣を奉納する。 1226年、仏師・肥後定慶は聖観世音像を造立する。 1229年、青蓮院門跡座主は当寺検校職になる。 1239年/1238年、焼失した。 1248年、再建される。 南北朝時代(1333-1392)、賀茂社の神人との抗争、延暦寺の僧との対立などがある。名和長年、新田義貞によって出兵が促された。 1336年、足利直義は鞍馬寺に制札を発し、軍勢の駐留を禁じた。 室町時代、1407年、足利義満は当寺で花見をしている。(『教言卿記』) 1439年、足利義教が看花に訪れた。(『蔭涼軒日録』) 1443年、足利義教が看花に訪れた。(『蔭涼軒日録』) 1447年、焼失する。 1458年、焼失している。 1464年、鴨川糺の森で、鞍馬寺再興のための勧進猿楽が催される。再建された。 1469年、足利義政は当寺、山の木をみだりに伐らないようにという教書を出す。 1492年、亀泉集証(きせん-しゅうしょう)、赤松政則が看花に訪れた。(『蔭涼軒日録』) 1513年、細川高国は「鞍馬寺縁起絵巻」を寄進する。 1554年、洪水により大門が流出した。 1572年、武田信玄より戦勝の礼状が届く。 安土・桃山時代、1580年、織田信長の代官より安堵状が届く。 1585年、豊臣秀吉より徴祖課役免除の朱印状が届く。 1588年、秀吉は母の病気平癒祈願を行い、2000石を奉納する。 江戸時代、1609年、徳川秀忠より徴祖課役の一切を免除する黒印状を受ける。以後、歴代将軍に継承される。 1610年、豊臣秀頼は由岐神社を再興する。 1615年、京都所司代より山林竹木乱伐を禁ずる書状が届く。以後、継承される。 1658年、佐渡守・牧野親成が花の制札を出し、花の枝をみだりに折ることを禁ずる。以後、継承される。 1662年、旧5月、寛文近江・若狭大地震(寛文京都地震)により被災し、堂舎が大破した。街道は通行不能になる。(『殿中日記』『元延実録』) 1670年、現在の梵鐘が完成する。 1689年、参道に町石が立てられた。 1701年、本堂が造営される。 1716年、鞍馬寺融通念仏会、如法写経会を再興する。 1806年、本堂が焼失した。 1812年、焼失する。 1814年、焼失している。義経着用という緋威の鎧も焼失する。以後、荒廃する。 1850年、洪水により参道が崩れる。 1855年、日光輪王寺門跡の配下になる。 近代、1868年、1月、鞍馬騒動が起こる。鞍馬寺の別当3人が殺害される。神仏分離令後の廃仏毀釈により、10院9房はすべてが廃され、鎮守社は独立した。以後、荒廃する。青蓮院門跡の配下に戻る。 1870年、寺領は上知される。 1872年、現在の本殿が再建された。延暦寺末寺になる。 1878年、経塚遺物が発掘された。 1891年、仁王門、観喜院が焼失する。 1919年、信楽真純の入寺により復興が行われる。 1923年、経塚遺物が発掘される。 1924年、寝殿が完成した。 1931年、本堂増築の際に経塚遺物が発掘される。 現代、1945年、魔王殿、本殿、護摩堂、本坊などが相次いで焼失した。 1947年、鞍馬弘教を開宗する。 1949年、天台宗から独立し、鞍馬弘教の総本山になる。 1950年、初代管長に信楽真純(香雲)が就く。 1956年/1957年、12月23日、ケーブルが開通する。(「中外日報」) 1959年、多宝塔が再建された。 1969年、転法輪堂、宝珠林が建てられる。 1971年、本殿金堂が再建になる。 1976年、与謝野晶子の書斎「冬柏亭」が移築された。 2018年、台風21号により拝殿が倒壊、倒木被害があった。 ◆鑑禎 奈良時代-平安時代前期の唐の僧・鑑禎(がんてい/かんちょう/がんちょう/がんじょう、722-809)。男性。思託(したく)、俗姓は王。沂州(ぎしゅう)の生まれ。開元寺に住し、天台山に入る。玄宗の勅により仏門に入る。鑑真に師事し律・天台を学ぶ。753年、師・鑑真とともに来日した。754年、平城京の東大寺で、聖武上皇(第45代)などの授戒にも鑑真を助けた。戒壇院での授戒にも従事した。僧に四分律の本旨を説く。大安寺唐院で天台学、律蔵、禅を教授したという。759年、唐招提寺の創建後、師とともに移る。鑑真の伝記『大唐伝戒師僧名記大和上鑑真伝』、日本最初の僧伝「延暦僧録」を著した。87歳。 拳杖術を伝えたともいわれ、僧兵の鞍馬流、その後各流武術に引き継がれたともいう。 ◆藤原 伊勢人 奈良時代末期-平安時代前期の廷臣・藤原 伊勢人(ふじわら-の-いせんど、759-827)。男性。伊勢戸。父・藤原南家で参議・藤原巨勢麻呂の第7子。796年、鞍馬寺の起源になる堂宇を建立した。第50代・桓武天皇により造東寺(ぞうとうじ)長官(司)に任命され、東寺を建立したという。阿波守。803年、従五位下。806年、安芸守、809年、斎宮頭、従五位上に昇叙、812年、右中弁。813年、因幡守、820年、正五位下、822年、散位従四位下。治部大輔。69歳。 信仰心篤く、観音菩薩を崇敬した。 ◆峯延 平安時代前期-中期の僧・峯(逢)延(ぶえん、841-920)。詳細不明。男性。逢延。東寺の僧で、知徳に優れた10人の僧・十禅師の一人だったという。寛平年間(889-897)、鞍馬寺に入り、初代別当となった。伊勢人の孫・峰直の帰依を受けた。以後、真言宗に改宗させた。80歳。 「竹切り会式」の行事は、峯延が修行中に現れた大蛇を法力で退治した故事に因むという。 ◆壱演 平安時代前期の真言宗僧・壱演(いちえん、803-867)。男性。俗名は大中臣(おおなかとみの)正棟、諡は慈済。京都の生まれ。父・治麿(智治麿)(右大臣大中臣朝臣清麿の孫)。かつて第52代・嵯峨天皇の内舎人(うどねり)。835年/836年、薬師寺の戒明により出家し、836年、真如(しんにょ)に灌頂を受けた。860年、皇太后・藤原順子の看病にあたる。864年、藤原良房の病の平癒に功があり、865年、権僧正、奈良・超昇寺の座主。866年、相応寺を建立したという。薬師寺で供養が行われた。65歳。 ◆赤染衛門 平安時代中期の歌人・赤染衛門(あかぞめ-えもん、960頃?-1040頃?)。女性。夫婦仲よく匡衡(まさひら)衛門と呼ばれる。父・大隅守・赤染時用(ときもち)、母親の前夫・平兼盛(かねもり)の子ともいう。大江為基(おおえ-の-ためもと)との恋愛を経て、976年/貞元年間(976-978)、為基の従弟の文章博士・大江匡衡と結婚する。挙周 (たかちか) 、江侍従 (ごうのじじゅう) を産み「良妻賢母の鑑」といわれた。1001年・1009年、夫とともに任国の尾張に下向した。源雅信邸に出仕し、藤原道長の正妻・源倫子(りんし)、その娘・上東門院彰子(しょうし)に仕えた。紫式部、和泉式部、清少納言、伊勢大輔らとも親交があった。子・挙周の和泉守への任官に尽力する。1012年、夫の没後、鞍馬寺・法輪寺などを参詣し、後に仏門に入る。1035年、関白左大臣頼通歌合に出詠した。1041年、弘徽殿女御生子歌合に出詠する。『拾遺和歌集』などの勅撰和歌集に入集。家集『赤染衛門集』、紀行文『尾張紀行』。80余歳。 中古三十六歌仙・女房三十六歌仙の一人。和泉式部に並ぶ。『栄華物語』の作者ともいう。 鞍馬寺に参詣した際の歌「消えはてぬ雪かとぞ見る谷川の岩間をわける水の白波」がある。 ◆忠尋 平安時代後期の天台宗僧・忠尋(ちゅうじん、1065-1138)。男性。俗姓は源、通称は大谷座主、号は東陽房。佐渡(新潟県)の生まれ。父・源忠季。比叡山の覚尋について出家し、顕密を長豪、良祐に学んだ。曼殊院、比叡山北谷東陽院、1115年、東山大谷に十楽院を開く。1118年、権律師、1124年、権少僧都、1130年、天台座主、1131年、「延暦寺起請六箇条事」を定めて修学と山内規律を守らせる。鞍馬寺を東寺末から西塔末寺とした。1137年、大僧正になる。東陽院流の始祖。74歳。 ◆重怡 平安時代後期の僧・重怡(じゅうい、1075-1140)。詳細不明。男性。伯耆(ほうき、鳥取県)の生まれ。比叡山で、顕教、密教を修めた。40歳で鞍馬寺に移る。転法輪堂の阿弥陀如来坐像の前で、小豆で回数を数え、日夜12万遍、13年にわたり念仏を唱え続け、「鞍馬寺の大徳」といわれた。66歳。 ◆良忍 平安時代後期の融通念仏宗開祖・良忍(りょうにん、1073-1132)。男性。俗姓は秦、若い頃は良仁、号は光乗(静)房、諡号は聖応(しょうおう)大師、本願上人。尾張国(愛知県)の生まれ。父・富田荘領主。1083年、比叡山に入る。比叡山の東塔檀那院実報房辺に住した。堂僧になり、実兄・良賀に師事し出家する。無動寺明王堂に1000日間はだし参りを行う。不断念仏を修め、良仁の名を与えられる。園城寺・禅仁から戒法、観勢から円頓戒脈を相承する。仁和寺・永意から秘密灌頂を受けた。山門派(延暦寺)と寺門派(三井寺・園城寺)との対立を嫌い、山を下りる。1094年、大原に隠棲し、名も良忍に改める。大原・勝林院の永縁らに従い、声明梵唄を学ぶ。その後、常行三昧堂から念仏と読経(声明)を切り離して独立させ、天台声明を統一し大原声明を完成させた。1109年、大原に来迎院・浄蓮華院の2院を建てる。1117年、阿弥陀仏の霊告を感得し、自他融通の念仏を創始した。1124年、宮中で融通念仏会をいとなむ。1125年、鞍馬寺に詣で通夜をし、本尊・毘沙門天が現れて融通念仏を守護すると告げたという。1127年、鳥羽上皇(第74代)の勅願により、河内平野に修楽寺の別院(大念仏寺の前身、日本初の念仏道場)を開く。1132年、来迎院で没したという。60歳。 融通念仏宗の開祖、円仁の請来した声明を習得・大成し、天台大原魚山声明中興の祖になる。融通念仏は阿弥陀仏の夢告により、「一人の念仏が万人の念仏に通じる」とした。念仏唱える者は自分だけではなく万人のためにも唱え、万人が一人のために唱えることで念仏の功徳が高まると説いた。1773年、聖応大師の号を追諡された。 ◆源 義経 平安時代後期-鎌倉時代前期の武士・源 義経(みなもとの-よしつね、1159-1189)。男性。幼名は牛若丸、九郎、九郎御曹子、九郎判官、遮那王。父・義朝、母・常盤御前。1159年、父が平治の乱で敗死する。1160年、母は牛若ら3人の幼子とともに平氏の手より大和に逃げる。だが、母子は捕えられ、3人の子が寺に入ることを条件に命を許される。牛若は4歳で母と別れ、公卿の藤原長成の援助により鞍馬寺・東光坊阿闍梨蓮忍に預けられた。後、禅林坊の覚日のもとへ移る。金商人・吉次にとともに奥州に移る。1180年、兄・頼朝の挙兵し呼応、1183年、兄の代官として畿内近国に派遣される。1185年、壇の浦で平氏を滅ぼした。だが、三種の神器の宝剣を回収できず兄と対立、畿内近国の支配権を奪われる。後白河法皇による頼朝追討宣旨を得て挙兵するが失敗し、愛妾・静御前と共に吉野に、さらに奥州藤原秀衡を頼り逃れた。だが、その没後、藤原泰衡により衣川の館で討たれ自刃した。31歳。 鞍馬寺境内に義経の伝承に基づく史跡も多い。7歳の牛若は、鞍馬寺東光坊の僧・覚日のもとに預けられ10年を過ごしたという。僧正が谷では、牛若丸と天狗が出会い、武芸の修練を行ったという。付近に、「息つぎの水」「源義経公背比石」「兵法石」「硯石」などがある。『義経記』、謡曲『鞍馬天狗』などの題材にもなった。 ◆湛慶 平安時代後期-鎌倉時代中期の慶派仏師・湛慶(たんけい、1173-1256)。男性。父・運慶の長男。甥に仏師・康円(運慶2男康運の子)、康清(運慶4男康勝の子)がいる。建久年間 (1190-1199)、父とともに東大寺、興福寺の復興造仏に関わる。1213年、法勝寺塔の造仏により最高の僧綱位の法印を授かる。1223年、快慶と共に醍醐寺・閻魔堂で造立した。1224年、父没後、七条仏所を率い、一門の棟梁として活躍した。平岡・善妙寺、1248年、後嵯峨院、雪蹊寺の善膩師童子像、高山寺の狛犬・仔犬を手掛ける。1249年、蓮華王院の仏像修理直後の火災後、1251年-1254年、蓮華王院の主宰仏師になり諸派の仏師を率いた。自らも千手観音坐像、数体を手掛ける。法印。84歳。 主な作品に東大寺東塔の仏像(1218)、醍醐寺の泰山府君像・五道大臣(1224)、高山寺の善妙神像(1224)、父・運慶の菩提の浄蓮華院の阿弥陀像(1226)、高野山大門の仁王像(1237)など。 ◆定慶 鎌倉時代前期-中期の仏師・定慶(じょうけい、1184-?)。男性。肥後法眼定慶。康慶の弟子。1224年、京都・大報恩寺・准胝(じゅんでい)観音像など六観音像、毘沙門天像(東京芸術大学)を造立した。1226年/1227年、鞍馬寺・聖観音像、1242年、兵庫・石龕寺(せきがん-じ)・金剛力士像、1256年、岐阜・横蔵寺・金剛力士像などの作がある。鎌倉へも下向したという。 慶派一門であり、銘文に「坪坂住」、「南方派」と肩書した。宋風の影響が強い。 なお、鎌倉時代に同名の大仏師法師定慶、肥後法眼定慶、越前法橋定慶の3人がいたという。 ◆狩野 元信 室町時代後期の画家・狩野 元信(かのう-もとのぶ、1476-1559)。男性。幼名は四郎二郎、法名は永仙。大炊助(おおいのすけ)と称した。後に「古法眼」と呼ばれた。山城国(京都府)の生まれ。父・狩野派始祖・正信の長男/次男。土佐光信の娘を妻にしたともいう。子・祐雪(ゆうせつ)、松栄(直信)、秀頼?、孫・真笑(しんしょう)ともいう。父の跡を継ぎ幕府の御用絵師になった。1486年、足利義政に仕え、その後も足利義澄・義稙・義晴に用いられた。永正年間(1504-1521)、父に代わり活躍した。1507年、「細川澄元像」、1513年、細川高国の命により「鞍馬寺縁起絵巻」を制作する。同年頃、大徳寺大仙院客殿障壁画「四季花鳥図屏風」(真体)を一門・相阿弥とともに制作した。構成・手法は、後の安土・桃山時代の花鳥図障壁画の原型になる。1535年、内裏に水墨の屏風を納める。1539年-1553年、石山本願寺(大坂本願寺)障壁画、1541年、大内義隆(よしたか)より明に贈る金屏風・金扇の注文を受けた。1543年、妙心寺霊雲院蔵旧方丈障壁画「山水花鳥図」(行体)は、元信自身が手がけた。1546年、記録所の障子絵を描く。83歳。 狩野家2代目。大炊助と称し、越前守・法眼になる。父・正信の画風を発展させ、宋・元・明画・漢画・阿弥派の水墨画に土佐派の技法を折衷した。狩野派の筆法による真・行・草の三画体を考案する。狩野派の基礎を築く。工房を組織し、多数の門人を率いた分業による制作を確立した。障壁画・屏風絵巻・絵馬・扇面画など多方面で制作する。武家・宮廷・寺院・堺町衆まで幅広い層の支持を得る。ほか代表作に、「禅宗祖師図」、「瀟湘(しょうしょう)八景図」(妙心寺東海庵)、大和絵手法の「清凉寺縁起絵巻」(清凉寺)、「禅宗祖師図」、「神馬図扁額」 (室津賀茂神社)、「琴棋書画図屏風」などがある。 ◆信楽 真純 近現代の僧・信楽 真純(しがらき-しんじゅん、?-?)。男性。香雲(こううん)。1919年、25歳で鞍馬寺に晋山、神智学の影響を受け、1947年、鞍馬弘教を開宗した。1949年、天台宗から独立した。1950年、鞍馬寺初代管長に就く。与謝野門下の歌人だった。 ◆与謝野 晶子 近代の歌人・作家・思想家・与謝野 晶子(よさの-あきこ、1878-1942)。女性。鳳志よう(ほう-しよう)。大阪府堺の生まれ。父・老舗和菓子屋「駿河屋」の宗七、母・津祢の3女。店番をしながら文芸・歴史書・古典を独習した。9歳で漢学塾に入り、琴・三味線も習う。1888年、宿院尋常小学校を卒業し、宿院尋常小学校高等科、のち新設の堺女学校へ転校した。1892年、 堺女学校卒業し、同校補習科に入学し、1894年、卒業する。1895年頃より、歌を雑誌に投稿し始めた。1896年、堺敷島会尋常会員になる。1899年、浪華青年文学会(関西青年文学会)堺支会に入会する。機関誌「よしあし草」に鳳小舟の名で新体詩『春月』を発表する。1900年、浜寺公園の旅館での歌会で、歌人・与謝野鉄幹を知る。鉄幹、山川登美子とともに永観堂を訪れた。鉄幹が創立した新詩社の機関誌『明星』に短歌を発表する。1901年、東京に移り、官能の処女歌集『みだれ髪』を、鳳晶子の名で刊行し評判になる。実家の反対を押し切り、離婚した鉄幹と結婚し、子ども六男六女を出産した。1904年、日露戦争に出征した弟を思う長編詩『君死にたまふことなかれ』を『明星』に発表する。大町桂月が批判し反論した。1905年、歌集『恋衣』を山川登美子、増田雅子と合著で刊行する。1907年、選歌集『黒髪』刊行する。閨秀文学会の講師になった。1906年、歌集『舞姫』を刊行した。1911年、女性解放を唱えた文芸誌『青鞜』創刊号に「山の動く日きたる」の詩を寄稿した。1912年、『新訳源氏物語』4冊本の刊行を開始する。夫を追い渡欧し、単身帰国した。1918年、自選歌集『明星抄』を刊行する。国家による母性保護を主張する平塚らいてうと、女権主義を提唱して母性保護論争をする。1921年、建築家・西村伊作、画家・石井柏亭、夫らと文化学院(お茶の水駿河台)を創設し、学監に就任した。『源氏物語』を講義する。1923年、関東大震災により『源氏物語』完訳原稿数千枚が文化学院とともに焼失した。1924年、婦人参政権獲得期成同盟会の創立委員の1人になる。1928年、夫と満州、満蒙(現・中国東北部)へ旅行した。1930年、文化学院女学部長に就任した。1935年、夫・寛が亡くなる。1939年、『新新訳源氏物語』を完成させた。1940年、右半身不随の病床生活になる。65歳。 歌は5万首、歌集は『舞姫』など20数冊、詩作、現代語訳『源氏物語』、『栄花物語』、『和泉式部日記』、『定本与謝野晶子全集』全20巻、『与謝野晶子評論集』など。『日本古 典全集』の編集に加わる。自由主義を理念として政治・教育・社会などの評論活動、女性解放思想家としても活躍した。 墓は多磨霊園(東京都)にある。 晶子は鞍馬寺とかかわり深い。鞍馬寺初代管長・信楽香雲は晶子の短歌の弟子だったことから、晶子と鉄幹夫妻はこの地を度々訪れた。晶子の書斎「冬柏(とうはく)亭」が境内に移築された。鉄幹の告別式導師は香雲が務めた。鞍馬寺霊宝殿2階には与謝野晶子記念室がある。近くに歌碑も立つ。 ◆尊天 「尊大(そんてん、魔王尊天、護法魔王尊、宇宙の大霊、サナートクマラ)」という独自の本尊がある。鞍馬山で古くから信仰されてきた山神であり、これは、毘沙門天、千手観音、護法魔王尊の合体したものとされる。宇宙の大活動体として、毘沙門天は太陽・光を表し、千手観音は月・愛を表し、魔王尊は地球・力を表すという。 尊天とは、この世に生命を授かるものすべてを産み出す、宇宙エネルギーのことを意味する。この三身の霊気により、生命を輝かせることができるという。 護法摩王尊は、大地の霊王といわれ、天狗の総帥とされる。今から650万年前、人類救済のために金星から降臨したという。摩王尊は、北方守護の浄域の地、鞍馬に降り、王城の地平安京を見護ったという。 ◆仏像 ◈霊宝殿に安置の「毘沙門天立像」(国宝)(175.7/176㎝)は、平安時代前期(11世紀、後期とも)作の武神になる。「王城鎮護の毘沙門天」として知られる。四天王の内、北を守護するのは多聞天であり、鬼門中の鬼門である北を単独で守護する際には毘沙門天と呼ばれた。三尊(毘沙門天、吉祥天立、善膩師童子)としては最古例になる。 表情は威厳を見せ、体躯も重量感にあふれている。右手に戟(げき)、左手は宝塔を持たず、代わりに額に当て望遠し、眉をしかめ睨む。本来は左手に戟、右手は腰に当てた。左足は外に向け前に出すという特異な姿をしている。足で邪鬼を踏まない。「鞍馬型」といわれ、北方より王城(平安京)を見渡し鎮護する意味を持った。両手は後補であり、改変されたという。かつての姿は、後に三尊を写したとされる当寺の、鎌倉時代中期、1258年銘の銅燈籠(重文)鋳出像に残されている。背刳内に、銅造聖観音像、『仏名経』『毘沙門天真言』各1巻を納入していた。 木造、橡材、一木造、素地。 ◈「吉祥天立像」(100.3/100㎝)(国宝)は、毘沙門天左脇侍(向かって右)になる。平安時代後期、1126年に焼失し、1127年再作された。胎内に同年の奥書経巻が納められていた。ほかの2体に先立ち造立されたとみられている。 毘沙門天の配偶神ともいう。ふくよかな体、穏やかな表情をしている。瞼を伏せる。衣文は規則正しい。 木造、一木造、ヒノキ材(橡材とも)。 ◈「善膩師(ぜんにし)童子立像」(95.4/95㎝)(国宝)は、毘沙門天右脇侍(向かって左)になる。平安時代前期、毘沙門天と同時期に制作されたとみられている。毘沙門と吉祥天の子、毘沙門天の眷属ともいう。少年の姿をしており、美豆良(みずら)の髪型に、左手に経典を納めた箱の宝篋を載せる。 宝木造、一木造、毘沙門天像と同じ橡材(右手のみは別の橡材で接ぐ)、素地。 ◈霊宝殿の「毘沙門天立像」(167.3/167㎝)(重文)は、平安時代後期作になる。「兜跋(とばつ)毘沙門天立像」、「鎮守夜叉毘沙門天」ともいわれる。平安京遷都の際に、羅城門楼上に安置されていた兜跋毘沙門天像(現在は東寺に安置)を模したという。かつて、不動堂に安置されていた。牛若丸も帰依したといわれている。 表情は東寺の像に比べ、より東洋的な顔立ちに表現されている。山形の兜(宝冠)を被り、外套のような鎧を身に着ける。腕に海老籠手(えびこて)の右手に宝棒、左手に宝塔を載せる鞍馬様になる。かざした手は後補ともいう。地天女の差し出す掌上に立つ。これらは、唐代に流行した兜跋毘沙門天像の典型とされている。尼藍婆・毘藍婆の二鬼に支えられる。 木造、寄木造、彩色。 ほか、2体の毘沙門天立像がある。 ◈霊宝殿に美仏「聖観音菩薩立像」(176.7/177㎝)(重文)がある。鎌倉時代前期、1226年に、名仏師の肥後別当・定慶作による。足枘(ほぞ)に墨書銘があった。作風は快慶に強い影響を受けている。女性的な容姿から「山の乙女」とも呼ばれている。 体躯・顔は細く、切れ長吊り上がり気味の目を持つ。頭は高く結い上げた髻(けい、宝髻)、装飾なども宋風であり、快慶由来の作風を継承している。左手に蕾の蓮・未敷蓮華(みふのれんげ)を持つ。右手は腕を屈して蓮の蕾に触れるような仕草をする。衣文は複雑に襞が重なり合う。右肩が天衣から露出している。截金文様が施されている。彩色痕がある。 木造、ヒノキ材、寄木造、粉溜、玉眼入、截金、彩色。 ◈普明殿内陣に「鞍馬山尊天」、「毘沙門天尊像」が安置されている。 ◈本殿金堂の内内陣中央に「尊天」という三身一体(三気一体)の仏が安置されている。中央の「護法魔王尊立像」は、60年に一度、丙寅の年のみ開帳される。右に「毘沙門天」、左に「千手観世音菩薩」を祀る。 鞍馬弘教では、それぞれ、地輪・大地の霊王・力の権化象徴であり「金気」、日輪・太陽の精霊・光の象徴であり「陽気」、月輪・月の精霊・愛・慈悲の象徴であり「水気」を表すという。この三気が天地万物を構成する元素とされる。この三気一体が「尊天」であり、魔王尊、毘沙門天、観音菩薩は三身合体しているとされる。 各前立像が安置されている。 ◈転法輪堂の丈六「阿弥陀如来」は、重怡(じゅうい)が晩年の13年間、像前で念仏12万遍を唱えた。かつて、鞍馬本町の柏堂(かやどう)にあり、近代、1868年に遷されたという。 ◈仁王門に安置の「仁王像」は湛慶の作という。近代、1911年に丹波より遷された。 ◈光明心殿に「魔王尊」を安置している。 ◈僧正が谷不動堂に「不動明王」が安置されている。伝教大師(最澄)が天台宗開宗の悲願のために彫ったという。 ◈奥の院魔王殿に、「魔王尊(護法魔王尊、サナート・クラマ)」を安置する。650万年前に金星より地球に降臨したという。 伝承として、空海は室戸岬で修行の際に、金星が口から入り、宇宙を感得したという。 ◆建築 仁王門、普明殿、中門(勅使門)、多宝塔、弥勒堂、寝殿、転法輪室、閼伽井護法善神社、本殿金堂、光明心殿、本坊、鐘楼、霊宝殿、僧正が谷不動堂、義経堂、奥の院魔王殿などが建つ。 ◈「仁王門(山門)」は、平安時代後期、寿永年間(1182-1184)に建立された。近代、1891年に焼失し、1911年の再建時に現在地の下より移築された。向かって左の扉一枚は、平安時代後期、寿永年間(1182-1185)のものという。標高250mに建つ。丹塗り、3間1戸、入母屋造、和様楼門、檜皮葺。 ◈「中門(勅使門)」は、四脚門、杮(こけら)葺に銅板。本柱を挟んで袖柱が前後に付き合計6本の柱で支える。 ◈「多宝塔」は、現代、1959年に再建された。かつて本殿東にあり、近代、1814年に焼失した。ケーブル終点駅のすぐ近くに建つ。コンクリート造、高さ15.7m、方2間四方、銅板葺。 ◈「寝殿」は、近代、1924年に建立された。第123代・大正天皇皇后・貞明皇后(1884-1951)の行幸に際して、便殿として建てられた。8月1日-3日に、奉修される如法写経会の道場になる。寝殿造、書院造。 ◈「転法輪堂(てんぽうりんどう)」は、現代、1969年/1965年に建立された。内陣に丈六の阿弥陀如来像を安置する。重怡(じゅうい)が、6万遍の宝号を書いて納めた法輪を安置したことから転法輪堂と呼ばれた。金剛寿命院は本坊になっている。春秋の彼岸に酬徳会(しゅうとくえ)の法要が行われる。方4間、寄棟の宝形造、銅板葺。 ◈「本殿金堂」は、現代、1945年に焼失し、1971年に再建された。標高410mに建つ。本殿金堂、外陣、内陣、三本尊(尊天)を祀る内内陣に分かれている。毘沙門天、右に千手観音菩薩像、左に護法魔王尊像を祀る。また、三尊それぞれの御前立が立つ。本尊の御開帳は60年毎の丙寅の年に限る。「尊天」の扁額が掛かる。地下に宝殿がある。鉄筋コンクリート造、7間7面、一重、入母屋造、正面に3間の向拝、檜皮葺。 ◈「光明心殿」は、護摩供を奉修する。 ◈「霊宝殿(鞍馬山博物館)」は、一階に自然科学展示室で動植物、昆虫、岩石などの標本、資料などを展示している。二階に寺宝展示室、山外には諸仏を保管・展示している。鉄筋コンクリート造、洋風建築、三階建、切妻造。 ◈「僧正が谷不動堂」は、近代、1940年に建立された。3間4面。宝形造、正面に向背付、本瓦葺、四周に縁。伝教大師最澄が天台宗開宗の悲願のために彫ったという不動明王が安置されている。鎌倉様式を取り入れている。宝形造、一重、方3間、本瓦葺。 ◈「奥の院魔王殿」は、現代、1950年に建立された。宝形造、一重、1間四方、正面1間に向拝付き、杮葺に銅板を張る。 拝所は、3間1間、切妻造。 ◆奥の院魔王殿 「奥の院魔王殿」は、「650万年前に金星から地球に降り立った」という護法魔王尊(サナート・クラマ)を祀る。また、魔王尊は、鞍馬寺の護法神であり、永遠に16歳の若さを保ち続け、地球進化を司り、人類がやがで水星に移住する時まで守護し誘導する存在であるという。 石灰岩の上に建ち、かつてはこの磐座で祭祀が行われていたとみられている。 この付近は、謡曲で、牛若丸が天狗僧正坊から兵法を伝授された場所という。 ◆転法輪堂 転法輪堂には、丈六の阿弥陀如来座像が安置されている。江戸時代作になる。 「めぐりつつ鞍馬の山のつづら折り転法輪をわが身もてする」与謝野鉄幹。 石造転法輪が置かれている。南無阿弥陀仏と唱え一回転させれば、念仏6万遍の功徳があるという。平安時代の重怡が6万の弥陀宝号を納めたことに因む。重怡は、阿弥陀仏の前で日夜12万遍、13年間唱え続けた。阿弥陀仏の指に結ばれた五色の糸を持ち、僧の念仏唱和の中で往生し、「鞍馬寺の大徳」といわれた。 ◆弥勒堂 弥勒堂は、釈尊滅後、56億7千万年後に顕れ、人類救済するという弥勒菩薩を祀る。ケーブル終点から続く新参道沿いにある。 ◆鎮守社 ◈「鬼一法眼社」が祀られている。陰陽師・鬼一法眼(きいちほうげん)は、周の太公望が著した鞍馬寺秘蔵の『六韜(りくとう)三略』という兵法書を独習し、兵法の大家になったという。法眼は、一条戻橋に住む陰陽師集団の頭目だったという。義経(牛若丸)は鬼一法眼に兵法書を伝授され、平家打倒の兵法を練った。だが、秘伝の「虎の巻」の閲覧は断られる。そこで、法眼の末娘・幸寿を手なづけ、六韜を写し取ったという。話は『義経記』、浄瑠璃、歌舞伎などにある。 また、義経は「虎の巻」だけを残して消却したという。また、法眼は、鞍馬山の僧兵8人に刀法を伝授し、「京八流」の祖とされる。その末裔が吉岡一門であり、宮本武蔵と対決する。 かつて、勧進聖の高僧の配下に、御師(おし)と呼ばれる集団がおり、彼らは鞍馬寺の勧進のために全国に散り、毘沙門天像や「鬼一法眼兵法虎巻」を頒布して歩いたという。御師は江戸時代には願人(がんにん)と呼ばれるようになる。 ◈「川上神社」には、牛若丸の守り本尊の地蔵尊が祀られている。牛若丸は修行の折に日々参拝したという。 平安時代後期、1159年、平治の乱で、義経の父・源義朝は平清盛に敗れ、逃げ延びた尾張国で殺害される。平清盛に捕えられた母・常盤御前と子らは、美貌の常盤御前が清盛の言いなりになることで生き延びる。義経の異母兄・頼朝は伊豆に流され、7歳の牛若丸は、鞍馬寺東光坊の僧・覚日のもとに預けられた。 義経は16歳の時、奥州平泉へと下り、藤原秀衡の庇護を受ける。義経は、頼朝の平家打倒の兵に加わり、数々の戦功を立てた。平家追討後、頼朝は、許可無く官位を受けたなどの理由で、義経を「朝敵」として追った。頼朝は京の義経邸を襲う。 義経は、叔父の源行家らとともに頼朝打倒の旗を挙げた。後白河法皇は頼朝追討の院宣を下したが、一転して義経追討へと翻した。義経は藤原氏を頼って逃れる。だが、当主・藤原泰衡は、父・秀衡の遺言を破り、義経を慕っていた弟・藤原頼衡を殺害した。兵騎により衣川館を囲まれた義経は、31歳で自害している。 ◈本殿東に「閼伽井護法(あかい ごほう)善神社」が祀られている。 平安時代前期、寛永年間(889-898)、修行していた峯延(ぶえん)上人を2匹の蛇が襲い、雄蛇は討たれ、静原山(竜王嶽)に捨てられた。雌蛇は、魔王尊に捧げるお香水を永遠に絶やさないということを誓う。以来、水が涸れることはなく、雌蛇はこの地に祀られたという。 この上人の大蛇退治伝説に因み、毎年6月20日に行われている「竹伐り会式」(たけきりえし、蓮華会)」が始まったという。当日は、大蛇に見立てた青竹を、僧兵姿の鞍馬法師らが山刀で斬り、その早さを競い、その年の稲作の豊凶を占う。 ◈「吉鞍(よしくら)稲荷」には、吉鞍稲荷大明神、茶枳尼天尊を祀る。寺鎮守、農神水神、福神稲荷になる。五穀豊穣、商売繁盛、産業守護の信仰がある。 ◈「巽の弁財天」は、本殿巽南東にあり、福徳、智慧、財宝、技芸の神になる。 ◈「八所明神」には、宮中賢所の祭神である八柱の神を迎えて祀ったという。鞍馬の火祭(10月22日)では、由岐明神と八所明神の二つの神輿が渡御する。 ◆由岐神社 「由岐(ゆき)神社」は、産土神であり、かつて鞍馬寺の鎮守社だった。「ゆき」の語源は、矢を納める武具の靫(ゆき、靱)を意味している。靫に矢を入れる際には鏃(やじり、ぞく)を上にする。かつては、靫負(ゆげい/ゆきえ)という武人がいたという。また、元来は疫神であり、天皇の病を平癒、世の安泰を祈願した。 平安時代中期、940年に勅命により、御所に祀られていた由岐大明神を、都の北の鎮めとするために遷したのが始まりとされる。祭神は大己貴命(おおなむちのみこと)と少彦名命(すくなひこなのみこと)で医薬の祖神になる。八所明神を合祀する。 大杉社(願掛け杉)は、高さ53m、樹齢800年の巨木が3本立つ。 例祭は鞍馬の火祭(10月22日)、手に松明をかかげ、道筋にかがり火をたいて遷宮の行列を迎えたのに因むという。 ◆阿吽の虎 本殿金堂前に「阿吽の虎」がある。彫刻家・黒岩淡哉(1872-1963)の現代、1951年作になる。毘沙門天の使いという。鞍馬山に毘沙門天が顕れたのは、寅の月、寅の日、寅の刻といわれている。 ◆金剛床 本殿金堂前に、金剛床(こんごうしょう)がある。「宇宙の力を内奥におさめた人間が、宇宙そのものと一体化する」ことを表すという。鞍馬山の教えを具現化しており、近年はパワースポットのひとつとされている。 ◆創建伝承 鞍馬寺創建についての伝承がある。 ◈鑑真没後、奈良時代、770年に、高弟の鑑禎は「山城国北高山に霊地あり」との夢告を受ける。夢中の高僧より、「明朝、東方に瑞祥(吉兆)現出する」といわれる。夜明けに、宝の鞍をつけた巨大な白馬が顕れ、馬に導かれ山に登る。夜、鬼が現れるが、毘沙門天の加護により免れ、この地に草庵を結び毘沙門天像を祀ったという。(『鞍馬蓋寺縁起』) ◈平安時代前期、796年、平安京造寺長官・藤原伊勢人は、日頃より千手観世音菩薩を信仰していた。 ある時、夢中に蓬莱山に似た聖地が現れる。王城北の深山にあり、二つの山の間に水が流れ、山麓にも流れがあった。老翁が現れ、自らは山の鎮守の貴布禰(きぶね)ノ明神という。老翁は「この地の地名を知っているか」と問う。伊勢人が「知らない」と答えると、翁は北に絹笠山、前に松尾山、西に賀茂川があり、この地に観音菩薩を祀るように神託した。 伊勢人が、長年飼っている白馬に鞍を付けてこの山に放った。かつて、仏教が中国(震旦[しんたん])に伝えられた時、白馬は経巻を背負ってきたという故事に因んだ。伊勢人は白馬に導かれ草堂に辿り着く。白檀の毘沙門天が立っていた。他国人が造ったような像だった。だが、観音菩薩ではなかったため、諦めて帰る。 ある時、伊勢人に再び夢告があり、今度は童子が現れた。自らは多聞天(毘沙門天)の侍者である善膩師童子(ぜんにしどうし)と名乗った。童子は、観音とは毘沙門天(多聞天)であり、両者は般若経と法華経のような関係であり根本は同じと諭した。 このため、伊勢人はこの地に三間四面の堂宇を建て、毘沙門天を安置し、鞍馬寺と称したという。(『今昔物語集』巻11、『扶桑略記』) ◆僧兵 武装した鞍馬寺僧兵(鞍馬法師)は、平安時代末期-室町時代に多数存在したという。普段は、樵、寺の雑用をし、鑑禎が伝えたという武術を使ったともいう。村(座)は七つの組で組織されていたという。 なお、「竹切り会式」(6月20日)は、峯延が修行中に現れた大蛇を切り捨てた故事にちなむ。僧兵が青竹を大蛇に見たてて、五段に切り分ける。第二次世界大戦前には思託鑑禎忌で行われていたという。 ◆鞍馬 鞍馬街道は、雍(よう)州路とも呼ばれ、交通の要路だった。 また、鞍馬山は平安時代にはサクラの名所として知られ、浄土信仰が盛んな頃には「洛北浄土」といわれた。 「くらま」の語源については、「魔王尊(さなとくまら)」、「サナートクマラ」の「クマラ」の転訛ともいう。鞍馬の山の形に因るともいう。また、「鞍馬」には山の谷間という意味があり、谷あいにあることから日が短く、「闇部(くらぶ)」と呼ばれたことに起因するという説もある。 ◆ムカデ信仰 毘沙門天は財宝、戦勝の神で、四天王の一人、鬼門に当たる北方守護を司る。眷属・神使のムカデは、鉱業神との関わりがあるとされる。鉱物採掘の坑道の形がムカデを連想させるからともいう。かつて、鞍馬山では銅、希少金属などを産出していた。 また、百足のたとえにより客足がつく吉兆とされ、鞍馬参詣による商いの民間信仰も起きた。 ◆伝承 ◈愛宕山、鞍馬寺は、古くより天狗の住処として知られる。天狗は毘沙門天の化身とされ、都の北方を守護した。 愛宕山は長岡京の北に位置する。鞍馬寺も平安京の北に位置した。愛宕山の天狗は太郎坊、比良山は次郎坊などで、鞍馬の天狗は僧正坊と呼ばれた。 ◈鞍馬山の僧正が谷で、遮那王(牛若丸)に兵法伝授したのは、太郎坊、高雄内供奉だった。(『太平記』)。僧正坊の起源は、僧正が谷に住んだという弘法大師の孫弟子・壱演僧正ともいう。太郎坊は天狗の筆頭にあった。中世末、鞍馬の僧正坊がこれに取って代わる。後に、鞍馬の天狗は魔王大僧正と呼ばれ、毘沙門天の夜の化身、その垂迹とされた。 また、鞍馬山の東谷の僧は、西谷の花見の招きを受け、牛若丸らを連れて出かけた。見知らぬ山伏が来たので、僧は気を悪くして帰る。山伏は、牛若丸の素性を知り憐れみ、諸処の花の名所を案内する。自らは大天狗であり、平家討滅の望みが達せられるように兵法の秘伝を授けるという。翌日より激しい修行が続いた。山伏は兵法を授け、再会を約束して立ち去ったという。(「謡曲鞍馬天狗」) ◈鞍馬寺の修行僧が山中で焚火をしていると、突然女が現れて向かいに座った。僧はすぐに鬼であることを見抜き、火にあぶった鉄の杖で鬼を突いた。鬼は怒り、僧を追いかけて食おうとした。だが、僧が毘沙門天に念じると倒木が鬼を潰し、その難を逃れた。(『今昔物語』) ◈峯雲が山に入り日暮れになる。毘沙門堂の傍で焚火をしていると、やはり鬼が現れ、襲ってきた。毘沙門天の呪文を唱えると倒木し、鬼を潰した。また、勤行中に大蛇が出た。呪文を唱えると、蛇は斬られ、難を逃れる。これは、「竹切り会式」の起源になる。(『拾遺往生伝』) ◈本三位中将貞平と僧正が谷の鬼国の美しい女・こんつ女の悲恋話がある。女を見初めた中将は、四半丈の杖で三寸に縮められ鬼国に入る。だが、大王に中将か女のどちらかを食うと迫られ、女が身代りになり果てる。13年後、中将はおばが産んで捨てた女の子を家に連れ帰る。姫はやがて美しい女に成長した。ある時、姫は、自分がこんつ女の生まれ代わりであり、中将の供養により成仏し、再び甦ったという。二人は晴れて夫婦の契りを結んだという。後に姫は現人神・貴船明神になり、中将は客人神として顕れたという。(「貴船明神の前生」) ◈鬼一法眼の伝承が残る。鞍馬小学校の校庭の斜面ムクの大木の元に、「鬼一法眼の古跡」という碑が立つ。付近は鬼一法眼の屋敷跡ともいう。鞍馬寺境内には、鬼一法眼堂が祀られている。 陰陽師・鬼一法眼は、一条今出川に住んだ。周の太公望が著した鞍馬寺秘蔵の『六韜(りくとう)三略』という兵法書を独習し、兵法の大家になったという。鬼一には6000人もの弟子がいた。 義経は、入洛した際に鎌倉少進を案内として鬼一に会おうとした。鬼一はようやく義経に面会し、兵法書を伝授され、平家打倒の兵法を練る。だが、秘伝の「虎の巻」の閲覧は断る。義経は、鬼一の熊野参りの間に、法眼の末娘・幸寿を手なづけ、六韜(奥殿書42巻)を写し取ったという。鬼一は帰り経緯を知って怒り、二女の夫・堪海に義経の暗殺を命じる。義経はこれを負かし奥州に去った。娘は義経に焦がれて亡くなる。残された鬼一は、娘の野辺送りの後に虎の巻を焼いたという。(『義経記』、浄瑠璃、歌舞伎)。 また、実際には勧進聖の高僧の配下に、御師(おし)と呼ばれる集団がおり、彼らは鞍馬寺の勧進のために全国に散り、毘沙門天像、「鬼一法眼兵法虎巻」を頒布して歩いたという。御師は江戸時代には願人(がんにん)と呼ばれるようになる。 ◈融通念仏宗開祖の良忍(1073-1132)は、念仏布教のため勧進帳を抱えていると、壮年の僧が現れる。僧は記入したいと言い残して去る。良忍が勧進帳を見ると鞍馬寺本尊・毘沙門天の名が記されていた。その後も毘沙門天は、融通念仏を広めるように伝えたという。 ◆文学 ◈平安時代中期の紫式部『源氏物語』第5帖「若紫」巻では、光源氏と紫上の出会った北山「なにがし寺」、つづら折りの下の「なにがし僧都」庵は、鞍馬寺が設定されているともいう。ただ、異説もある。光源氏は「おこりの病」の加持祈祷のために「北山」の聖を訪れた。由岐神社参道脇の小川にある「涙の滝」は、光源氏が「吹き迷ふ 深山おろしに 夢さめて 涙もよほす 滝の音かな」と詠んだ。この歌に因み名付けられたという。また、牛若丸は、平家討伐を祈り、悲憤の涙を流したことに因むともいう。近くにかつて、「衣の滝」もあったという。 ◈平安時代中期の清少納言の『枕草子』に「近くて遠きもの」として「鞍馬のつづらをりといふ道」をあげている。九折坂(つづらおりざか)は、参道の急な坂道のことで、九十九折の石段、坂道が1kmほど続いている。 ◈平安時代中期の『宇津保物語』には、鞍馬で30年の山籠もりをした山伏が登場する。平安時代の『大和物語』105段では、浄蔵法師が平の中興(なかき)の娘と契り、恥じ入り鞍馬に籠る。南北朝時代-室町時代初期の『義経記』にも記されている。 ◈謡曲「鞍馬天狗」では、大天狗が沙那王に平家滅亡を予言し、義経を守護する。狂言に「鞍馬参り」「鈍根草」「毘沙門」がある。 ◈室町時代の『義経記』には、鞍馬寺で修業した牛若が、吉次に連れられ、陸奥平泉の藤原秀衡のもとへ向かう。義経は兄・頼朝に協力し武勲を重ね平家を滅亡させる。その後、二人は対立し、義経は北陸を経て平泉に逃れる。秀衡没後、義経は殺され、藤原氏も滅亡する。 ◈「おぼつかな鞍馬の山の道知らで霞の中にまどふ今日かな」、安法法師「拾遺集」雑春。「これやこの音に聞きつるうずざくら鞍馬の山に咲けるなるべし」、藤原定頼「定頼」。 ◆文化財 ◈「鞍馬寺経塚遺物」(国宝)約200点がある。近代、1878年、1923年、1931年に本殿裏山から大量の経塚遺物が発見された。平安時代の石宝塔、銅宝塔(57.6㎝)、鉄宝塔、金銅経筒、銅経筒(24.9㎝)、金銅三尊像(22.7-24.4㎝)、金銅毘沙門天像懸仏、芦草双鳥文鏡、銅水瓶、奈良時代の金銅板押出菩薩像残闕、宋時代の青磁・白磁合子など、いずれも国宝に指定されている。経筒には平安時代後期の「保安元年(1120年)」などと刻まれ、銘記されている中では最も古い。平安時代、「治承三年(1179年)」の銘がある金銅経筒残闕もある。塚上に置かれていた宝塔は宝物館に展示されている。こうした埋経は鎌倉時代まで続けられた。現在は、本殿裏に石造四方仏、宝塔1基(84㎝)が立てられている。京都国立博物館寄託、鞍馬寺所蔵。 ◈「鞍馬寺文書」のうち南北朝時代、「名和長年書状」(重文)、「新田義貞書状」(重文)、室町時代の「足利義政御教書」(重文)など。 ◈「鞍馬寺蓋寺縁起」は、室町時代後期、1513年、細川高国が寄進した。詞は尊応、絵は狩野元信による。 ◈「黒漆剣(くろうるしのけん)」(重文)は、平安時代作になる。坂上田村麻呂佩(はい、装身具)という。 ◈『鬼一法眼兵法虎の巻』、弁慶所持の鉄扇。 ◈「銅燈籠」(重文)は、本堂前にある。円筒形の火袋は、鎌倉時代中期、1258年に沙弥西蓮が勧進して作った。毘沙門天、吉祥天、善賦師童子、助成者の名などを陽刻している。ほかは、江戸時代前期、1689年、元禄年間(1688-1704)の後補になる。台座に12支の彫刻がある。鉄製、高さ2.31m。 ◆冬柏亭 近代の歌人・与謝野晶子(1878-1942)の書斎・「冬柏(とうはく)亭」が境内に移築されている。鞍馬寺と関わりが深かった。「冬柏」の名は、1900年に創刊の機関誌『明星』が1927年に終刊になり、1930年に復刊された『冬柏』に因む。 1930年に建てられ、かつては東京市外荻窪村(東京都杉並区荻窪2-119)にあった。日本建築の「采花荘」、洋館の「逍青書屋」の間に書斎があった。1929年の、晶子50歳の賀の祝いに弟子たちが贈り、翌年に完成した。1943年、門下生・岩野喜久代により大磯に移された。 現代、1976年に鞍馬寺に再移築される。鞍馬寺初代管長・信楽香雲は晶子の短歌の弟子であり、晶子と鉄幹夫妻はこの地を度々訪れている。鉄幹の告別式導師は、香雲が務めた。 霊宝殿二階には与謝野晶子記念室がある。また近くに歌碑が立つ。近代、1932年、鉄幹は鞍馬寺を訪れ、「遮那王が背くらべ石を山に見てわがこころなほ明日を待つかな」寛(鉄幹)と詠んだ。「何となく君に待たたるここちしていでし花野の夕月夜かな」(晶子)。また、「曙やくらまのお寺さくら咲き比叡にあるなり曼荼羅の雲」(晶子)がある。 なお、霊宝殿二階には与謝野晶子記念室がある。 ◆庭園 ◈本坊前にある「瑞風庭」は、護法魔王尊が650万年前、人類救済の使命により金星より焔の君たちを従え、聖地・鞍馬山に降臨した様を表したという。 ◈「北庭」に白砂盛があり、魔王尊の乗る天車を表すという。 ◈「南庭」は、組井筒と大刈込により鞍馬山を表し、石組みは魔王尊を表すという。また、奥の院の磐座を表すという。 ◆東光坊跡・源義経供養塔 「東光坊跡」・「源義経供養塔」は、近代、1940年に建立された。牛若丸が居た山内子院・東光坊の跡地という。牛若丸は、覚日(かくにち)阿闍梨の弟子になり、遮那王と呼ばれた。仏法修行に励んだという。 『平治物語』『太平記』、謡曲などでは、牛若丸は11歳の時、自らの境遇を知り、僧正が谷まで山中の九十九折道を通い、平氏への仇討ちのために天狗相手に武芸修行を行ったとされる。 ◆翔雲臺(台) 本殿金堂の後方より出土した経塚の蓋石は、「翔雲臺(しょううんだい)」に祀られている。石は、本殿背後の山中より出土した経塚の蓋石だった。経塚からは、金銅の毘沙門天小像が多数見つかっている。 この地は、本尊・魔王尊が降臨した地という。 ◆貞明皇后 九十九折の坂の途中に江戸時代の「貞明皇后御休憩所跡」の石標が立つ。第123代・大正天皇皇后(1884-1951)は、近代、1924年の行幸の際にこの地点で休んだという。 ◆鞍馬騒動 江戸時代末、1868年1月、鞍馬の法師仲間、村人らは、鞍馬寺の別当3人、吉祥院、円光院、妙寿院を殺害した。江戸時代後期、1806年の本堂焼失後の再建を巡る不満が発端になった。 ◆義経伝承史跡 境内には義経(牛若、牛若丸)伝承にまつわるの史跡がある。ただ、史実を裏付ける史料はなく、室町時代の軍記『義経記』、謡曲「鞍馬天狗」で伝説化した。 ◈「牛若丸息つぎの水」は、牛若丸(義経)が毎夜、僧正が谷に通い武術の稽古をしていた。その合間にこの水で喉を潤したという。 ◈「義経公背比石」は、鞍馬山の頂上付近にある。牛若丸が16歳の時に、鞍馬寺を出て奥州平泉に向かう際、この石と背比べをしたという。1.2mの石英閃光緑岩。 ◈「遮那王が背くらべ石を山に見てわがこころなほ明日を待つかな」、寛(鉄幹) ◈「僧正が(ヶ)谷」には、かつて空海弟子・壱演が住し、以来、僧正が谷と呼ばれるようになったともいう。 「鞍馬の奥に僧正が谷といふ所あり。…人住み荒し、偏へに天狗の住家と成りて、夕日西に傾けば、物怪をめきさけぶ。さればおのづから参り寄る人をも取りなやます間、参籠する人なかりけり」(『義経記』) ◈「義経堂」には、遮那王尊(源義経)を祀る。義経は遮那王と名乗り、僧正が谷に通い、剣術の鍛錬を積み平家打倒を誓ったという。 奥州衣川で亡くなった義経の魂は、鞍馬寺に戻り遮那王尊になり、護法魔王尊に供えしているという。 ◈「兵法石」には、刀でつけたような痕がある。牛若丸の剣道修行によるとの伝承を生む。 ◈「鬼一法眼之古跡」は、叡山電車「貴船口駅」の東南、鞍馬小学校近く、ムクの根元にある。 ◆町石 町石は、本殿まで続く石標であり、九十九折の参道8町7曲りに1町(110m)ごとに立てられている。 ◆竜神池 鞍馬山山頂付近に竜神池がある。水源になっている。玄武神を祀り、本殿の北方守護を祈念した。峯延に助けられた雌蛇が棲みついていたともいう。 ◆鞍馬山ケーブル 鞍馬山鋼索鉄道(鞍馬山ケーブル)は、境内で営業している。現代、1957年に開業した。寺の経営により、宗教法人が経営する鉄道としては日本唯一になる。 山門-多宝塔間、距離は207m、標高差120m、最大勾配は499‰(パーミル、勾配が1000m進むと499m上る勾配)を2分で運行する。 4代目の車両「牛若号」1両により、対になるのは、車両ではなくカウンターウェイト(おもり)方式であり、ケーブルカーとしては日本唯一になる。 ◆自然・地質 鞍馬山の極相林は、200年-300年をかけて生まれた陰樹だけの森になる。森の生成史として、裸地は、まず草地になり、マツ、ナラなどの陽樹が育ち、その下に、シイ、カシなどの陰樹が入り込む。やがて陰樹は成長し、陽樹を追いやり、陰樹だけの安定した森が形成される。この極相林は、照葉樹のウラジロガシ、ツクバネガシ、サカキ、カゴノキ、ツバキ、アラカシ、カゴノキ、針葉樹のツガ、モミなどで構成されている。このまま人の手が加わらなければ、やがて原生林に移行する。 木の根道には、背比べ石から不動堂までは地下に閃緑岩の岩脈がある。玉ねぎ状風化により石が球形になり、「天狗の卵」といわれている。さらに、砂岩が天狗の卵の原石、閃緑岩になったマグマの貫入により焼かれ、砂岩ホルンフェルズになる。このため、土壌層が薄くなり木の根が地表を這う。 緑色岩は、鞍馬山の山体の大部分を占めている。ハイアロクラスタイトといわれ、緑を「貴船よもぎ」、赤紫色を「紫貴船石」という。水石では「加茂七石」のひとつに数えられている。 赤鳴は、珪質頁岩であり、研磨用仕上砥石として使われた。梅ヶ畑に産するものは鳴滝石といわれた。 奥の院魔王殿は石灰岩の岩の上に建ち、かつて、この磐座で祭祀が行われていたとみられている。魔王殿を支えている石灰岩は、古代ペルム紀中期(2億数千万年前)の原生動物、サンゴ、ウミウリ、ボウスイチュウ、巻貝、腕足類などの化石を含む。2億8000万年前に古赤道付近の海山上で礁になり、その後、海底プレートの移動により、ジュラ紀(2億1000万年-1億4000万年前)に大陸縁辺にまで運ばれ、後に隆起し、鞍馬山中に露岩したという。石灰岩は、炭酸カルシウムを50%以上含有する。兵法石といわれるのは、刀でつけたような痕があることに因む。牛若丸の剣道修行によるとの伝承を生む。これらの亀裂は、雨水により浸食された溝跡であり「カレン」という。 ◆桜 鞍馬山は平安時代からサクラの名所として知られ、浄土信仰が盛んな頃には「洛北浄土」といわれた。 「貴船雲珠(うず)」という里桜が咲く。この雲珠桜は、特定の品種を指すのではなく、鞍馬・貴船一帯で常緑樹の中に混じって花開いたさまざまな品種の、多様な色の桜の総称になる。紅色重弁であり、花の様が、あたかも平安時代の唐鞍(からくら)の馬具、しりがいの飾金具にある雲珠模様に似ているところから名づけられたという。開花は遅く4月下旬になる。 「これやこの音にききつる雲珠桜鞍馬の山に咲けるなるべし」藤原定頼。 境内には山桜、枝垂れ桜なども植えられている。 ◆野生生物 鞍馬山一帯では、植物1000種、キノコ1000種、野鳥87種、陸貝50種が確認されている。珍しいものも多く、キノコでは、クラマノジャガイモタケ、アカイカタケがある。 シダのクラマゴケ、普明殿にタラヨウ、奥の院道にはツバキ、サカキ。尾根筋にモミ、ツガ、スギなどの原生林がある。霊宝殿への登り口にアサダ、魔王殿登り口にメグスリノキ、普明殿にタラヨウ、唐招提寺より贈られたというボダイジュがある。木の芽道にカヤがある。 昆虫はチョウのスギタニルリシジミ、ムカシトンボ、ガのクラマトガリカが確認されている。 モリアオガエル。ニシキマイマイなど陸産貝も多い。哺乳類としてはリス、キツネ、ムササビ、シカ、クマも生息している。 現代、2001年、14頭のヒナコウモリ(哺乳類、絶滅寸前種)本種が冬眠しているのが発見された。ミゾゴイ(鳥類、絶滅寸前種鳥類)が見られる。2015年現在。 鞍馬寺境内にある鞍馬自然博物苑には、鞍馬山で見られるこれらの鉱物、動植物の標本が展示されている。 ◆畚下し 中世-近世(鎌倉時代-江戸時代)、鞍馬山では、正月には初寅詣、第二寅詣が行われていた。室町時代に、民間信仰として盛んになる。 地元では、この参詣者相手に名産の火打石(燧石、炉材珪石)を、「畚下し(ふごおろし)」という方法により売ったという。街道筋の西山岸、鞍馬川の崖上(現在の京福電鉄貴船口駅付近)の小屋より、畚(ふご、蕢)といわれる編んだ籠を、縄で対岸の小屋に下した。これに参拝客が銭を入れ、一度縄をつり上げる。畚に石を入れて再び下し、客に販売いた。売っていたのは、髻髪(もとどり)を切った地下人であり、「鞍馬坊主」とも称されていたという。(『日次紀事』)。俳句の季語にもなった。宝井其角「花さかば告げよ尾上の畚おろし」がある。 場所は、現在の貴船口駅付近より、やや鞍馬方面に向かった崖上付近で、かつて「蕢下」という地名もあった。ここに山小屋があり、いまは跡地に畚下し不動尊という祠が祀られているという。 ◆祭礼 ◈「五月満月祭(ウエサク祭)」は、5月の満月の夜に行われる。スリランカ、ジャワにも同名の祭りがある。少なくとも、室町時代中期、1450年以来催されている。 ◈「竹伐り会式(たけきり-えしき)」(6月20日)は、「蓮華会(れんげえ)」ともいう。平安時代の中興の祖・峯延(ぶえん)上人の大蛇退治の故事に因む。峯延は、襲いかかった大蛇を打ち負かし、切り刻んで龍ヶ嶽に棄てたという。 近江座と丹波座に分かれた僧兵姿の大惣法師たち8人が登場する。黒素絹、玉襷、五条袈裟の弁慶被り、草鞋履きの井出達をしている。大惣法師は、山刀で青竹(直径約10cm、長さ約5m)4本を、5段に斬りその速さを競う。勝った方の土地がその年は豊作になるという。 祭りの担い手は世襲制の「七仲間」中の大惣法師仲間が行う。竹は、雄大蛇には根がなく、雌大蛇は根付の青竹になっている。根の付いた細竹は儀式の後に植え戻されるという。斬られた際の破竹片は、魔除けの御守りになるといわれ、人々は持ち帰る。 ◆アニメ ◈劇場版アニメーション『名探偵コナン 迷宮の十字路』(原作・青山剛昌、監督・こだま兼嗣、制作・トムス・エンタテインメント、2003年4月)の舞台になった。仁王門、木の根道、僧正が谷不動堂、西門などが登場する。 ◈劇場版アニメーション『ハル』(監督・牧原亮太郎、制作・WIT STUDIO、2013年6月8日)の舞台になった。鞍馬川、周辺が登場する。 ◈アニメーション『京騒戯画』(原作・東堂いづみ、監督・松本理恵、制作・東映アニメーション、2013年10月-12月、全13話)の舞台になった。第1話、3話以降で本殿、仁王門などが登場する。 ◆年間行事 しめのうち詣で(1月1日-15日)、節分追儺式(2月節分)、春の酬徳会(春の彼岸入り)、花供養(4月中旬-15日)、開闢法要・中日法要(花会式、結願法要が行われる。)、五月満月祭(ウエサク祭)(5月の満月の夜)、竹伐り会式(6月20日)、如法写経会(8月1日-3日)、義経祭(9月15日)、秋の酬徳会(秋の彼岸入り)、秋の大祭(10月14日)、由岐神社の鞍馬の火祭(10月22日)、平和の祈り(11月3日)、除夜の鐘(23:30に本殿前で法要、23:45より参拝者も撞くことができる。)(12月31日)。 市場・花街関係者の参拝(毎月1日)。初寅に参詣し、かつて大福帳に商売繁盛の判を押していた。現在は「お富の印のお札」を授けられ、貼る。 *一般的な順路に随って案内しています。一部の建物内の撮影は禁止。 *年間行事の中止・日時変更、拝観中止・時間変更の場合があります。 *仁王門から貴船までの距離は約2.5kmあります。鞍馬から貴船の峠越えの所要時間は、個人差もありますが全行程で1時間半ぐらいです。石段、急峻な坂道も多く、足場はかなり悪いところがあります。鞍馬寺・霊宝館から貴船側の鞍馬寺・西門の間は深い森の峠道になります。仁王門→由岐神社(距離267m・仁王門を0mとして高低差50m)→本殿金堂(791m・高低差160m)→背くらべ石(404m・高低差235m)→魔王殿(460m・高低差185m)→貴船神社(573m・高低差35m) 多宝塔は高低差120m。 *参考文献・資料 『古寺巡礼 京都 14 鞍馬寺』、『旧版 古寺巡礼京都 25 鞍馬寺』、『日本の古代遺跡28 京都Ⅱ』、『京都・山城寺院神社大事典』、『京都古社寺辞典』、『探訪 京都・上賀茂と二つの鞍馬街道 その今昔』、『昭和京都名所図会 3 洛北』、『京都』、『京都の歴史を足元からさぐる 洛北・上京・山科の巻』、『京都府の歴史散歩 中』、『京都の地名検証』、『京都の地名検証 3』、『仏像』、『京都の仏像』、『京都仏像を訪ねる旅』、『京都の仏像 入門』、『絶対に訪ねたい!京都の仏像』、『日本の美仏図鑑』、『京都傑作美仏大全』、『ゆっくり愉しむ 京都仏像巡 りベストガイド』、『稲荷信仰と宗教民俗』、『国宝への旅 2』、『日本の名僧』、『文学散歩 作家が歩いた京の道』、『京都隠れた史跡の100選』、『おんなの史跡を歩く』、『京を彩った女たち』、『女たちの京都』、『源氏物語を歩く旅』、『京都の寺社505を歩く 上』、『今月の寺 昭和58年11月号』、『京都大事典』、『京都のご利益手帖』、『ガイドブック鞍馬山』、『京都ご利益徹底ガイド』、『総合ガイド1 鞍馬山/貴船渓谷』、『京都 神社と寺院の森』、『京のしあわせめぐり55』、『週刊 京都を歩く 13 鞍馬』、『週刊 古寺を巡る 17 鞍馬寺』 、『京都の災害をめぐる』、『京都の歴史10 年表・事典』、ウェブサイト「与謝野晶子倶楽部」、ウェブサイト「ネットミュージアム兵庫文学館」、ウェブサイト「アニメ旅」、ウェブサイト「コトバンク」  |

||||

|

|

||||

| |

|||||