|

|

|

| * | |

| 万寿禅寺(万寿寺) 〔東福寺〕 (京都市東山区) Manju-ji Temple |

|

| 万寿禅寺 | 万寿禅寺 |

| |

|

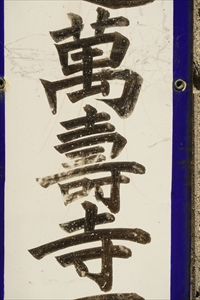

総門(重文)、かつての鐘楼、下の部分が袴腰。  総門の梵鐘  「京都五山 萬壽禅寺」の石標   庫裏

庫裏 方丈   【参照】東福寺境内に移された愛染堂  【参照】仁王門(重文)  【参照】室町時代後期の「上杉本洛中洛外図屏風」に描かれた万寿寺、京都市生涯学習総合センター(京都アスニー)展示物より 【参照】室町時代後期の「上杉本洛中洛外図屏風」に描かれた万寿寺、京都市生涯学習総合センター(京都アスニー)展示物より  【参照】旧地に残る「萬壽寺」の通り名(下京区) |

東福寺の北西に位置する万寿寺(まんじゅ-じ)は、 正式には万寿禅寺という。萬寿寺とも書く。かつて御所内で建立されたことから山号はない。(九重山とも)。東福寺塔頭の一つ。 臨済宗東福寺派。本尊は阿弥陀如来坐像。 ◆歴史年表 平安時代、白河上皇(第72代、1053-1129)は、平安京左京六条四坊三町(東は高倉小路、西は東洞院大路、北は六条坊門小路、南は六条大路)に御所(六条内裏)を営んだ。 1096年、六条内裏内に建立された「六条御堂」を始まりにするともいう。(『京城万寿禅記』)。旧8月、白河上皇の長女・郁芳門院(21歳)が亡くなった。 1097年、白河上皇は、前年に没した長女・郁芳門院の追善のために、血書の願文を納めて弔い、御所(郁芳遺宮)を仏堂「六条御堂」に改める。旧10月14日、供養された。(『百練抄』) 1099年、六条院は焼失する。旧8月12日、再建され供養される。(『百練抄』) 1123年、六条院が再び焼亡した。(『百練抄』) 1159年、因幡堂、河原院、六条御堂が焼失した。(『百練抄』) 12世紀(1101-1200)末、焼失する。 鎌倉時代、1257年/1258年、十地覚空、弟子・慈一宝覚(慈一房湛照)は、六条御堂を「万寿禅寺」に改称する。浄土教とした。 正嘉年間(1257-1259)、十地覚空は、弟子・慈一宝覚とともに、臨済宗の東福寺・円爾(円爾弁円)に帰依したことから、浄土教より禅宗に改宗した。六条院御堂を「萬寿禅寺(万寿寺)」に改めた。開山を東山湛照(宝覚禅師)とした。 1261年、東山湛照が禅堂を開堂する。 1263年、関白・藤原良実は、和泉国の長滝包富荘を寄進し、覚空、湛照を開山にした。 1272年、供養を修した。同年、焼失した。 1273年、焼失したともいう。 1280年、円爾は東福寺、了承天寺、崇福寺、万寿寺の規範8カ条を制する。 1305年、亀山上皇(第90代)に招かれ、博多・崇福寺の南浦紹明(なんぼ-じょうみょう)が住持になる。 1306年、十地上人門弟は、湛照門弟に再び住持職を返すことを奏上する。 1330年、第91代・後宇多天皇の皇女・崇明門院は、万寿禅寺の北に仏寺「報恩寺」を開く。 1332年、紹臨は五条樋ノ口の地に喜捨を受け報恩精舎を建立し、地蔵尊を奉安した。 南北朝時代、1340年、良悦は、後宇多天皇皇女・崇明門院が建立した報恩寺と合併した。旧地琴台も含み、境内は北に一町(樋口高倉、下京区)広がる。以後、郁芳門院、第72代・白河天皇、第91代・後宇多天皇などの追修の道場になる。 1341年、足利尊氏に請われ、雪村友梅(せっそん-ゆうばい)が住持になる。旧8月、尊氏により万寿寺は十刹の一つになる。 1358年、旧9月、足利義詮により官刹の京都五山の第4位に加えられる。(『満斎准后日記』) 1380年、旧正月、義満により万寿寺は十刹の第5位になる。 1386年、京都五山第5位になる。 室町時代、1434年、旧2月14日、京中の大火により類焼、焼失する。(『満斎准后日記』) 1437年、足利義教により大殿、山門、方丈が再建される。その後、法堂、僧堂、庫司、浴室、厠、寮などが整えられる。 1451年、寺十境を選定した。 1459年、土一揆が境内に乱入した。 1461年、開山堂が炎上する。 1462年、再び土一揆が乱入した。以後、衰退する。 1464年、『万寿禅寺記』を作る。 1528年、衰微した。大火によるともいう。法塔のみが残る。 安土・桃山時代、1573年/天正年間(1573-1592)、現在地の東福寺山内の三聖寺(さんしょう-じ)に移した。両寺号を併称する。 また、1591年、豊臣秀吉の都市改造で、東福寺塔頭に格下げになる。東福寺の北へ移転する。また、秀吉は、朱印85石を寄せた。 江戸時代、1748年、鐘楼を修補する。 1788年、御朱印85石4斗余を得る。塔頭、末寺はなかった。(「禅宗澄家五山万寿寺帳」) 近代、1873年、三聖寺が廃され、合され万寿寺と改称する。 1876年、東福寺の所轄になる。 1934年、愛染堂が台風により倒壊する。 1935年、九条通の拡張、市電東山線の立橋築造に伴い、境内の南北が分断され、現在の北の境内のみが残る。 1937年、愛染堂が東福寺境内の現在地に移された。 現代、2007年、旧地の発掘調査(下京消防署跡)により、池跡、庭石、室町時代に焼け落ちた瓦などが見つかった。 ◆郁芳 門院 平安時代後期-鎌倉時代前期の皇族・郁芳 門院(いくほう-もんいん、1076-1096)。女性。媞子(ていし)、通称は六条院。京都の生まれ。父・第72代・白河天皇、母・贈皇太后・藤原賢子(けんし、源顕房の娘、藤原師実の養女)の第1皇女。1076年、生後すぐに内親王になる。1078年、准三宮、伊勢斎宮になる。1084年、母の死で喪により斎宮を退き帰京し、六条院に住む。1091年、弟・第73代・堀河天皇准母(母賢子を失い、母に擬されること)として立后し中宮になった。妻后ではないにもかかわらず后位に登った初例になる。皇后と尊称された。1093年、院号を受ける。歌合わせを多く主催した。21歳。 没後、父・白河上皇は寵愛のあまり出家した。醍醐・無量光院を建立し、六条殿を御堂に改め冥福を祈った。陵墓は上醍醐陵(伏見区)にある。 ◆覚空 鎌倉時代後期の僧・覚空(かくくう、?-1286)。詳細不明。男性。十地覚空。天台を学び、南山律を行じた。のち浄土門に帰依し、湛空から円頓戒を授かる。建仁寺8代・円琳、泉涌寺開山・俊芿の義勢を学ぶ。正嘉年間(1257-1259)、弟子・慈一宝覚(東山湛照)とともに、臨済宗の東福寺・円爾(円爾弁円)に帰依し、浄土教より禅宗に改宗した。六条院御堂を萬寿禅寺(万寿寺)に改める。1280年、覚空は道光に円頓戒を授けた。著『顕揚大戒論抄』『大小律儀各別抄』。 ◆東山 湛照 鎌倉時代中期-後期の臨済宗の僧・東山 湛照(とうざん-たんしょう、1231-1291)。男性。号は十地、慈一宝覚、慈一房湛照、諡号は宝覚禅師。備中(岡山県)の生まれ。正嘉年間(1257-1259)、師・覚空とともに、臨済宗の東福寺・円爾(円爾弁円)に帰依し、浄土教より禅宗に改宗した。六条院御堂を萬寿禅寺(万寿寺)に改め、開山になる。1281年、円爾を継ぎ東福寺2世になる。三聖寺に退隠し、賊により刺殺された。語録『宝覚禅師語録』。61歳。 円爾の法を嗣ぎ、三聖(さんしょう)寺を開き、三聖門派を形成した。第92代・伏見天皇に宮廷で説法した。弟子に虎関師錬(こかん-しれん)がいる。円通寺に葬られる。 ◆南浦 紹明 鎌倉時代中期-後期の臨済宗の僧・南浦 紹明(なんぽ-しょうみょう/じょうみょう/じょうみん、1235-1308)。男性。俗姓は藤原、諡号は円通大応国師。駿河(静岡県)の生まれ。聖一国師 (円爾)の甥。駿河・建穂寺の浄辨に天台宗を学ぶ。1249年、15歳で剃髪受戒し、鎌倉・建長寺の蘭渓道隆(らんけい-どうりゅう)に師事した。1259年、入宋し、杭州・浄慈寺の虚堂智愚(きどう-ちぐ)に学び後に法嗣になる。1265年、虚堂に従い、径山・万寿寺に移る。1267年、帰国し、建長寺の蘭渓に参じ蔵主になる。1270年、筑前・興徳寺、1272年、太宰府・崇福寺に移り、1304年、後宇多法皇(第91代)の詔により上洛し、洛西安井・韜光庵(とうこうあん)に住した。東山・嘉元寺を開く。1305年、東山・万寿寺に入る。法皇による東山・嘉元寺の開山は成らなかった。1307年、北条時貞の帰依により建長寺に入る。著『大応国師語録』。74歳。 臨済宗発展の基礎を築く。法嗣に宗峰妙超(大燈国師)、法孫に関山慧玄など門弟多く、応燈関一流の禅、応燈関門流と称された。臨済禅大応派の祖になる。没後、1309年、後宇多法皇(第91代)に贈られた国師号「円通大応国師」は日本初例になる。 塔所は鎌倉・天源塔、筑前・崇福寺の瑞雲塔、京都安井・龍翔寺にある。 ◆崇明 門院 鎌倉時代後期-南北朝時代の崇明 門院(すうめい-もんいん、?-?)。女性。父・第91代・後宇多天皇の皇女。名は禖子(ばいし)。1319年、内親王になる。第94代・後二条天皇の第1皇子・邦良(くによし)親王の妃になった。1326年、親王が死去し出家する。1331年、北朝初代・光厳天皇より院号を与えられた。1332年、第96代・南朝初代・後醍醐天皇の隠岐からの帰還後、院号を廃される。1338年、北朝第2代・光明天皇により院号を復された。 ◆良悦 南北朝時代の臨済宗の僧・良悦(?-?)。詳細不明。万寿寺の住持になる。1340年、第91代・後宇多天皇皇女・崇明門院が建立した報恩寺と合併した。 ◆雪村 友梅 鎌倉時代後期-南北朝時代の臨済宗の僧・雪村 友梅(せっそん-ゆうばい、1290-1346/1347)。男性。俗姓は一宮。号は宝覚真空、別号は幻空。越後(新潟県)の生まれ。鎌倉・建長寺・一山一寧(いっさん-いちねい)の室に侍童として入る。その法を継ぐ。1306年、18歳で元に渡り、諸山歴訪し叔平和尚に謁した。古林清茂(くりん-せいむ)など多くの禅僧に歴参し、趙子昂(ちょう-すごう)に筆法を学んだ。間諜の嫌疑で投獄され、とう州(とうしゅう)の獄につながれる。斬刑にあうところを助かり西蜀に流された。1328年、文宗の勅により翠微(すいび)寺に住し、宝覚真空(ほうがく-しんくう)禅師の号を賜る。長安、四川など在元24年に及び、人格を崇拝された。1329年、帰国した。信濃(長野県)・慈雲寺に入り、徳雲寺を開く。赤松則祐の帰依により播磨(兵庫県)・法雲寺を開く。宝林寺、京都・西禅寺、万寿寺、建仁寺、南禅寺などの住持になる。著『語録』、在元中の詩文集「岷峨(びんが/みんが)集」など。57歳。 臨済宗一山派。五山文学僧の先駆・代表者で、建仁寺で参禅の余暇に儒書を学び、『荘子』に通じた。弟子に 雲渓支山(うんけい-しざん)、太清宗渭(たいせい-そうい)らがある。 ◆柳 宗黙 近現代の禅宗の僧・柳 宗黙(リュ-ジョンムク、1893-2009)。男性。大韓民国忠清南道天安市の生まれ。江原道・平昌にある月精寺で得度した。慶尚南道・海印寺を経て、1937年、渡日した。京都・東福寺に身を寄せ、花園大学を卒業後、妙心寺で修行をした。1940年頃より、荒廃していた万寿寺に入り、堂守りになる。後に敷地内で寺を開いた。朝鮮人遺骨、無縁仏を供養したという。1948年、宗黙、金星海などが発起人になり、「在日本朝鮮仏教徒連盟」を結成する。宗黙は初代会長になった。1965年、宗黙は万寿寺を尹一山に任せ、民族寺院の東京・国平寺を開山している。国平寺で没した。91歳。 日本各地を歩き収骨し、供養塔も建立した。万寿寺でも朝鮮人の遺骨、各地の無縁仏などを預かった。来日した若い曹渓宗の僧に朝鮮式の儀式、教義を教え、苦学留学生を擁護したという。 ◆仏像 ◈本尊「阿弥陀如来坐像」(281.8㎝)(重文)は、平安時代後期、1097年作になる。伝・恵心僧都作という。平安時代後期、白河上皇が皇女の冥福を祈り建立した六条御堂の本尊だったという。また、1165年作の浄光明院像(藤原忠通の御堂本尊)ともいう。かつて三聖寺仏殿にあった。現在は東福寺・光明宝殿に遷され安置されている。 量感があり、結跏趺坐し弥陀定印を結ぶ。 丈六、定朝様。木造、寄木造、漆箔。非公開。 ◈憤怒相の「金剛二力士立像」2体(重文)は、鎌倉時代初期作になる。運慶(?-1224)作、運慶一門作ともいう。かつて、三聖寺に安置されていたともいう。 「阿形」(203㎝)は、左に顔を向け右手に金剛杵を掲げ、左掌は胸前で開く。「吽形」(207.3㎝)は、逆くの字に構え、左手に金剛杵、右手は目前で開く。東福寺・光明宝殿に安置されている。 木造、古色、玉眼。非公開。 ◆建築 江戸時代の『再撰花洛名勝図絵』(1864)には、万寿寺の境内図が描かれている。南に仁王門、その北に二天門、その北に失われた仏殿、さらに北に客殿(方丈)が一直線上に建てられていた。鐘楼は仏殿の北東に位置し、その北に庫裏らしき建物がある。万寿寺北東に三聖寺が描かれている。 ◈「鐘楼」(重文)が総門(表門)として使われている。江戸時代以来、その位置は変わっていない。袴腰。 ◈ 「表門」は、安土・桃山時代、1597年/安土・桃山時代-江戸時代前期の慶長年間(1596-1615)に建立された。三聖寺、その後、万寿寺境内南にあった。近代、1935年に境内が分断され、取り残される形で、現在は九条通を隔てた南に仁王門(重文)として残されている。 かつて、仁王像が安置されていた。八脚門、切妻造、本瓦葺。 ◈ 「愛染堂(あいぜんどう)」(重文)は、三聖寺の遺構とされている。室町時代前期に建てられた。塔頭・三聖寺(廃寺)にあった。その後、万寿寺境内の仏殿の西端に建てられた。近代、1934年の台風で倒壊したという。1937年に東福寺境内に移され、現存している。愛染明王を祀る。八角円堂。 ◆文化財 ◈絹本著色「聖一国師像」1幅(重文)、鎌倉時代中期、1279年作、京都国立博物館寄託。 ◈絹本著色「八相涅槃図」1幅(重文)、鎌倉時代作。 ◈絹本墨画「淡彩釈迦三尊図」1幅(重文)、南北朝時代作、愚渓筆、京都国立博物館寄託。 ◆五山・十刹 五山(ござん)・十刹(じっさつ)は、朝廷・幕府が定めた禅宗官寺の寺格であり、五山、その下に十刹、諸山(しょざん)の3種があった。 五山は、「京都五山」に、南禅寺・天竜寺・相国寺・建仁寺・東福寺・万寿寺がある。「鎌倉五山」に、建長寺・円覚寺・寿福寺・浄智寺・浄妙寺がある。禅宗(臨済宗)の主要寺院をいう。 五山制度はインドに由来し、中国では南宋代の五山官寺制度があり、五山、その下に十刹、35カ寺の諸山が置かれた。日本では鎌倉時代末に、当初は鎌倉五山として採り入れられた。南北朝時代に京都の寺院も入るようになる。1341年に5カ寺の定めが崩れ、1386年以降は、京都五山が鎌倉五山より優位に立った。室町時代に官寺の制度として確立した。 万寿寺は、南北朝時代、1341年、十刹の一つになる。1358年、新たに京都五山の第4位に加えられる。1380年、十刹の第5位になる。1386年に京都五山第5位になった。 ◆報恩寺 報恩寺は、鎌倉時代後期、1330年、第91代・後宇多天皇皇女・崇明門院が樋口高倉に建立した。1332年、紹臨は五条樋ノ口の地に喜捨を受け報恩精舎を建立し、地蔵尊を奉安した。 鎌倉時代、1340年、良悦は、萬寿禅寺と報恩寺とを合併した。 ◆三聖寺 三聖寺(さんしょう-じ)は、鎌倉時代中期、1261年、十地覚空が、東福寺山内に壇越の行蓮房、両親の墓所として創建した。1267年、湛照が継ぎ、第92代・伏見天皇、北条時宗の帰依を受ける。1283年、時宗は、北条氏祈願所とした。鎌倉時代後期、1326年、虎関師錬が住持になる。南北朝時代、1384年、1391年にも焼失する。足利義満により再建された。 安土・桃山時代、1573年(天正年間[1573-1586]とも)、万寿禅寺が三聖寺に移り、両寺号を併称する。近代、1873年、三聖寺は廃されている。 ◆旧万寿禅寺遺構 平安京左京六条四坊三町(万寿禅寺の旧地)は、下京区間ノ町通五条下ル大津町付近になる。北は樋口小路(六条坊門小路、万寿寺通)、東は高倉小路の西、南は六条大路、西は東洞院の東で囲まれた東西一町(109m)、南北二町(218m)の長方形の寺域だった。 平安時代後期、白河天皇の御所(六条内裏)が営まれる。1096年旧8月、上皇皇女・郁芳門院が亡くなり、1097年旧10月、上皇は内裏を仏寺(六条御堂)とした。1099年、1123年、1159年に相次いで焼失する。鎌倉時代中期、正嘉年間(1257-1259)に、禅寺の万寿禅寺に改められる。1358年、京都五山の五位に列せられた。室町時代中期、1434年旧2月、焼失し、南北朝時代、1437年に再建された。安土・桃山時代、1591年、東福寺の北(現在地)に移転している。 現代、2006年以降に、京都市埋蔵文化財研究所による発掘調査が行われた。旧地の発掘調査(下京消防署跡地)では、江戸時代の町屋跡の下層より、万寿禅寺に関係する園池跡が見つかった。庭は洲濱式浄土庭園で、4期にわたり変遷していた。1期の平安時代と推定される池泉跡(一辺10数m)が出土している。2期は東西方向に 17mにわたり、池の勾配は大変緩やかで、池の北側から東岸にかけて焼け瓦が多量に出土した。室町時代中期、1434年に寺が焼失した痕跡とみられる。池底からは15世紀(1401-1500)中頃の土器も出土した。3期は、2期の池を埋め立てて規模を縮小した池であり、池西岸の位置は2期とほぼ同じだった。4期は万寿禅寺が東福寺の北へ移転する頃であり、3期よりさらに池の規模を縮小し、東西7m、南北13m、深さ50㎝の規模だった。池内には、腐植土が厚く堆積しており、池の北岸にはチャートの庭石が据え付けられていた。 時代とともに池泉は次第に埋まり、室町時代末期には荒廃していたとみられている。なお、庭園には多くの糸桜が植えられていたという。 ◆浮島丸事件 現代、終戦後の1945年8月22日に日本海軍の「浮島丸」は、青森・大湊を出港し釜山に向かった。途中、8月24日に舞鶴港に寄港し、湾内で触雷し爆発沈没したといわれている。 現代、2024年に日本政府は初めて「乗船者名簿」を開示した。乗員(255人のうち25人死亡)・朝鮮人(3735人のうち524人死亡)の犠牲者があったという。なお、爆沈の原因、死者数については諸説ある。 その犠牲者を祀る位牌が万寿禅寺本堂に安置されている。万寿禅寺には当時、僧・柳宗黙が住しており、朝鮮人の遺骨、無縁仏を供養したという。現在ではその数1300 柱になる。 *非公開 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 『京都市の地名』、「京都市埋蔵文化財研究所 平安京左京六条四坊三町(旧万寿禅寺)跡現地説明会資料」、『京都・山城寺院神社大事典』、『旧版 古寺巡礼 京都 18 東福寺』、『史料 京都の歴史』、『仏像』、『京都の仏像』、『日本の古寺大巡礼』、『事典 日本の名僧』、『平安京散策』、『週刊 日本の仏像 第17号 六波羅蜜寺 空也上人像と東山』、『仏像めぐりの旅 4 京都 洛中・東山 、京都市生涯学習総合センター(京都アスニー)、ウェブサイト「東福寺」、ウェブサイト「浄土宗全書データべース」、ウェブサイト「『朝鮮寺』から『在日コリアン寺院』へ-京都大学人文科学研究所『人文学報』第108号 (2015年 12 月)」、ウェブサイト「朝鮮新報 2009年12月14日付」、ウェブサイト「国平寺」、ウェブサイト「平安京左京六条四坊三町(旧万寿禅寺)跡現地説明会資料-京都市埋蔵文化財研究所」、ウェブサイト「コトバンク」  |

| |

|