|

|

|

| 上徳寺 (京都市下京区) Jotoku-ji Temple |

|

| 上徳寺 | 上徳寺 |

|

|

山門    「上徳院殿、霊光院殿 阿茶の局墓所」の碑  「冠翁堀内雲鼓墓所」の碑  本堂  塩竈山の扁額      身代り地蔵堂  地蔵堂   よだれかけ絵馬  はがため地蔵堂  水子地蔵尊  2つの延命地蔵菩薩  庭園  仏足跡  徳川秀忠の宝篋印塔  雲光院殿(上徳院、阿茶の局)墓 |

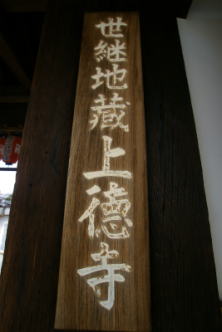

上徳寺(じょうとく-じ)は、「世継地蔵 (よつぎ-じぞう)」「京-の-よつぎさん」とも呼ばれている。本塩竈町(ほんしおがま-ちょう)にあり、山号も塩竈山(えんそう-ざん)という。

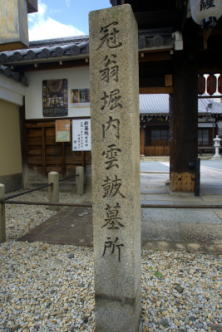

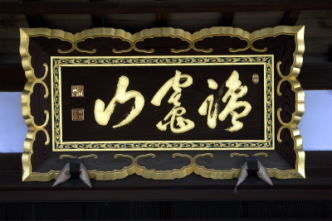

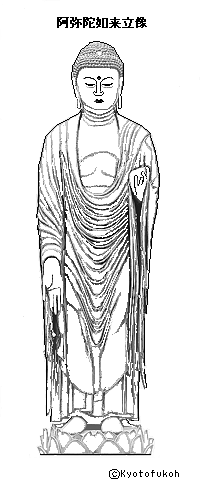

平安時代、この地には、源融の邸宅・六条河原院があり、塩焼の風情を愉しんだという。 浄土宗、本尊は阿弥陀如来。 洛陽三十三所観音巡礼。京の通称寺霊場第19番、世継地蔵。 子授け、安産祈願などの信仰篤い。 ◆歴史年表 平安時代、現在の五条通と正面通の間、柳馬場通と鴨川の間に、源融の別荘があった。陸奥国塩釜の景色を再現し、難波江の塩水を運んで、塩を焼く煙を眺めていたという。 895年、源融没後、子・湛が屋敷を宇多上皇(第59代)に献上し、仙洞御所(東六条院)になる。 991年、仁康は、丈六釈迦仏を造立した。華厳経書写、供養の五時講を行い、天台宗の河原院に改めた。 1000年、釈迦仏を源融の六条別邸の祇陀林寺(ぎだりんじ、上京区)に遷し、河原院は廃寺になる。 江戸時代、1603年、徳川家康の帰依を得て伝誉一阿が開山する。家康の側室・泰誉院(?-1619)は、母・上徳院(阿茶の局)の菩提を弔うために開基として寺域を拡張した。寺名を法名・上徳院殿に因み上徳院に改めた。 1788年、天明の大火により焼失した。 1864年、元治の大火により焼失している。 近代、明治期(1868-1912)末、永観堂の祖師堂を移して、本堂が再建されている。 1913年、境内塔頭・徳林院(とくりん-いん)が大阪府三島郡に移る。 ◆源融 平安時代前期の公卿・源融(みなもと-の-とおる、822-895)。男性。賜姓源氏(嵯峨源氏)、河原院、 河原左大臣。京都の生まれ。父・第52代・嵯峨天皇、母・大原全子(またこ)の第8皇子。元服後、義兄の第54代・ 仁明天皇の皇子になる。838年、内裏で加冠、正四位下に叙せられた。856年、参議、864年、中納言、陸奥出羽按察使になった。870年、大納言、872年、左大臣になる。880年、公卿・藤原基経が摂政になり隠遁生活に入る。884年、陽成天皇が退位し、皇位を望み基経に阻まれ果さなかった。887年、従一位になった。74歳。 鴨川畔に奥州塩竈(しおがま)に模した河原院(東六条院)、宇治(のち平等院)、嵯峨・棲霞観(せいかかん、清凉寺)の別業(別荘)で風流三昧の生涯を送る。『源氏物語』の光源氏、河原院は六条院のモデルとされる。『今昔物語集』、能「融」の題材になる。歌人として勅撰集『古今集』などに入集。「みちのくのしのぶもぢずり誰ゆゑに乱れ初(そ)めにしわれならなくに」(『小倉百人一首』)。枳殻亭(渉成園)内に供養塔がある。 ◆仁康 平安時代中期の天台宗の僧・仁康(にんこう、 ?-?)。男性。父・河原左大臣・源融(とおる)の3男という。比叡山の天台座主・良源の弟子になる。父の別荘「河原院(東六条院)」の跡地に、991年、丈六釈迦仏の造立し華厳経書写を行い、供養の五時講を行う。1000年、仏を祇陀林寺(ぎだりんじ、広幡院)に遷した。1019年、疫病を鎮めるために地蔵信仰を広めた。西向直居し、阿弥陀と地蔵の名号を唱えて没した。80歳。 入唐の時、母のために六波羅蜜寺で法会を行ったという。(『江談抄』) ◆伝誉 江戸時代の僧・伝誉蘇生(でんよ-そせい、 ?-?)。詳細不明。男性。伝誉一阿。阿茶局の叔父に当たる。徳川家康が帰依したという。1603年、上徳寺を開山した。 ◆阿茶局 室町時代後期-江戸時代前期の阿茶局(あちゃ-の-つぼね、1554-1637)。女性。本姓は飯田、名は須和(すわ)、号は雲光院、神尾一位局、一位の尼とも称される。甲州武田氏の家臣・飯田直政の娘。当初、今川氏の家臣・神尾忠重(かんお-ただしげ)の妻になり、守世を産む。1577年、夫没後、1579年、徳川家康に仕え側室になる。阿茶局と称された。馬術、武術、才気も長けた。諸戦に随行し、1584年、小牧・長久手の戦いの陣中で懐妊、流産した。家康との間に子は無かった。1589年、西郷局没後、秀忠、忠吉を養育した。1614年、大坂冬の陣で、淀殿の妹・京極高次の妻・常高院と大坂城に入り、和睦の使者を務め、淀殿・秀頼母子の誓書をとる。1615年、夏の陣で、豊臣方との交渉に当たる。1620年、東福門院(徳川和子)が第108代・後水尾天皇中宮として入内の際に、母代を務め上洛した。1624年、皇女の第109代・明正天皇出産の際に在京する。1626年、後水尾天皇の二条城行幸の際に送迎・饗応などに関与した。1632年、秀忠没後、剃髪し雲光院と称した。京都で亡くなる。83歳。 上徳院(下京区)、雲光院(東京都)が菩提寺になる。 ◆泰誉院 江戸時代前期の泰誉院(?-1619)。詳細は不明。女性。父・徳川家康、母・上徳院(阿茶の局)。上徳院の菩提を弔うために寺域を拡張し、法名・上徳院殿に因み上徳院に改めた。 ◆堀内雲鼓 江戸時代前期-中期の俳人・堀内雲鼓(ほりうち-うんこ、1666-1728)。男性。別号は千百翁、吹簫軒、迎光庵、法号は仏誉助給。大和(奈良県)の生まれ。京都で滝方山に俳句、和歌を有賀長伯(あるが-ちょうはく)に学ぶ。仏道に帰依し、愛宕の里に迎光庵を結ぶ。編著『やとりの松』『夏木立』。64歳。 京都俳壇で最も人気を博した。新しい付合文芸(長句と短句を付け合わせる)の形式「笠付」を確立した。京都俳壇で人気を博し、雑俳(ざっぱい)点者(季語がなく、風刺や滑稽味の五七五)として知られた。 上徳寺(下京区)境内に墓がある。句碑が立つ。「日のめぐみ うれしからずや 夏木立」(冠句)。 ◆面竹正太郎 近現代の人形作家・面竹正太郎(めんたけ-しょうたろう、1895-1980)。男性。本名は岡本正太郎。父・3代・面竹新治郎に学ぶ。1937年、雛人形制作の4代・面竹を襲名した。1953年、代表作「這子(はいこ)」で無形文化財保持者に認定された。1972年、京都府美術工芸功労者に選ばれる。85歳。 御所人形の技術を確立した。 ◆本尊 本尊の「阿弥陀如来像」(京都市登録文化財)は、鎌倉時代前期、13世紀前半に造仏されたとみられる。鎌倉時代前期の快慶(?-?)作という。江戸時代前期、1603年に、徳川家康は八幡宮より遷し、上徳寺に寄進したという。(『塩竈山上徳寺本尊縁起』) 通例の阿弥陀如来立像とは異なるいくつかの技法が用いられている。最も特徴的なのは、唇に水晶を貼る「玉唇(ぎょくしん)」が施されている。これは、東京国立博物館の木造菩薩立像(重文)、京都・仏性寺(ぶっしょう-じ)の木造阿弥陀如来立像の2例にのみ知られている。螺髪(らほつ)は、1粒ずつ金属製の釘で留め、両足は別材で造り、像底に挿し込む。逆手(さかて)の印相は、早くは兵庫・浄土寺木造阿弥陀如来立像(国宝)などに見られ、中国・宋代美術の影響がある。衣の通肩(つうけん)着衣(ちゃくえ)は、善光寺式阿弥陀像にある。衣の表現は,京都・知恩院の「絹本著色阿弥陀浄土図」(重文)など宋代仏画の影響がある。 螺髪・玉唇・両足などの仕様は、平安時代末期-鎌倉時代の生身(しょうじん)信仰に基づく表現と考えられる。 近年のエックス線CTスキャン調査により、像内に納入の経巻状の品が確認された。 ◈両脇侍の「木造観音菩薩立像」・「木造勢至菩薩立像」は、江戸時代の補作とみられる。 ◆本尊の伝承 本尊はかつて、近江国・矢橋(やばせ)の鞭崎(むちざき/むちさき)八幡宮(滋賀県草津市矢橋)の中尊だったという。 伝承が残されている。平安時代末期、1184年、木曽義仲は江州に出陣した。人々は混乱し、疾病・病死が蔓延した。国主・佐々木判官は憂い、八幡宮に参籠し祈念した。八幡宮は顕現する如来を写し、名を称揚するように告げたという。佐々木は、仏師・快慶に造仏を依頼する。快慶が参籠して7日目に、光明の中に阿弥陀如来が顕れ、その姿を刻んだ。御名を称すると人々の心身の病は消えたため、八幡宮の中尊にしたという。 江戸時代前期、1603年に、徳川家康は八幡宮より遷し、上徳寺に寄進したという。(『塩竈山上徳寺本尊縁起』) ◆世継地蔵 地蔵堂に、地蔵菩薩立像が安置されている。「世継地蔵(よつぎ-じぞう)」、「京のよつぎさん」と親しまれている。 像高さ2mの石像であり、江戸時代の火災により、顔も体も斑になっている。像は坐像ではなく、立像であるという。世継が授かるといわれ、子授け祈願・安産祈願の信仰を集めている。 ◈江戸時代前期、1656年に、八幡の清水という人が子を失ったという。本堂本尊に篤く帰依しており、後継が生まれるようにと本堂に参籠する。7日目の夜に地蔵が顕れ、石に刻んで祈るようにと告げた。その姿を写し、等身大の地蔵を祀る堂を建てた。日参して祈ると、子を授かり、子孫繁栄したという。 ◈江戸時代中期、1720年頃 住職が夢の中で地蔵の声を聴く。子授け、子孫繁栄、家運長久のお告げがあった。以来、世継地蔵として信仰されるようになる。 ◈江戸時代後期-近代の第122代・明治天皇(1852-1912)の生母・中山慶子(中山局、1836-1907)も地蔵を篤く崇敬したという。その後、祐宮(さちのみや、明治天皇)の誕生をみた。 ◈戦前までは、子授け安産祈願とともに、自然流産を祈る「お預け」の信仰もあったという。月功徳日とともに、2月8日の大祭には一億日分の功徳を授かることができるという。(一億却日功徳日)。 ◆地蔵 ◈身代り地蔵堂の身代り地蔵は、苦悩、災難、疾病、輪禍などの身代りになって守護する。 ◈はがため地蔵堂に、はがため地蔵が祀られている。「歯固め」として歯を守り、長寿を祈念する。 ◈水子地蔵は、人形作家・面竹(岡本正太郎、1895-1980)作による。 ◆建築 ◈「本堂」は、江戸時代中期、1753年に永観堂の祖師堂が移築された。柱には、極彩色が残る。 ◈「客殿」は、書院造になる。 ◈「地蔵堂」は近代、1871年に再建された。 ◆庭園 客殿前に枯山水式庭園がある。低い築山に石組、植栽、燈籠が立てられる。手前に白砂が敷かれ、小石で川の流れが表現され、中島には2本の板石による橋が架けられている。 ◆文化財 ◈肖像画「阿茶局像」は、局の亡くなった江戸時代前期、「寛永十四年(1637年)正月二十二日」に染筆されている。 ◈肖像画「徳川家康像」「徳川秀忠像」がある。 ◆障壁画 客殿に江戸時代後期、円山派の絵師による襖絵「紅葉図」「桜花図」がある。 ◆石造物 南北朝時代、「観応二年(1351年)」銘の緑泥片石の板卒塔婆がある。 ◆よだれかけ絵馬 「よだれかけ絵馬」は、五角形の絵馬が上下逆さまに吊るされている。これは、赤ん坊の涎(よだれ)掛けの形になっているためという。 ◆柘榴 延命長寿・吉相息災という柘榴(ざくろ)がある。 ◆河原院跡 平安時代、この地には、源融の邸宅・六条河原院があり、塩焼の風情を愉しんだという。墓地付近の窪地は、生姜畠(しょうがばたけ)と呼ばれ河原院の池跡ともいう。 ◆墓 ◈江戸時代の阿茶の局の墓がある。家康の娘・泰栄院の宝筐院塔がある。 ◈俳人・堀内雲鼓(ほりうち-うんこ)の墓がある。 ◈2代将軍・徳川秀忠(1579-1632)の宝篋印塔がある。 ◆年中行事 修正会(1月1日-3日)、世継地蔵尊大祭(乾燥させた漢方薬のほおずきが授与される。元日の大福茶の前に「おんかかかびさまえいそわか」と3回唱えて呑む。流行り病、脚気、眼病除けになるという。)(2月8日)、節分会(2月)、彼岸法要(3月)、盂蘭盆会(8月)、地蔵盆会・厄除け大福ほおずき授与(8月23日-24日)、彼岸法要(9月)、写経菩薩法会・水子総供養(11月23日)。 *年間行事(拝観)などは、中止・日時・内容変更の場合があります。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 『京都・山城寺院神社大事典』、『京都 歴史案内』、『昭和京都名所図会 5 洛中』、『京都大事典』、『京都の寺社505を歩く 上』、『新版 京のお地蔵さん』、『京都のご利益めぐり』、『源氏物語を歩く旅』 、 『拝観の手引 第46回 京都非公開文化財特別公開』、『京の冬の旅2023年-別冊旅の手帳』、ウェブサイト「新指定・登録文化財 第35回京都市文化財」、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|

| |

|