|

|

|

| 双ヶ岡・双ヶ岡古墳群 (京都市右京区) Narabigaoka Hill |

|

| 双ヶ岡・双ヶ岡古墳群 | 双ヶ岡・双ヶ岡古墳群 |

|

|

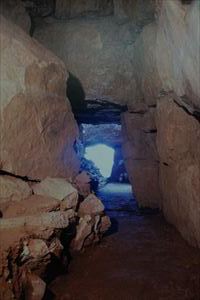

左より一の丘、二の丘、三の丘  一の丘からの北の眺望、御室仁和寺境内が見わたせる。  名勝「雙ヶ岡」の石標 双ヶ岡 、OpenStreetMap Japan  一の丘の頂上  一の丘の南西斜面にある横穴式石室、現在は、崩壊の危険があるため、開口部(羨道)は埋め戻されている。  一号墳横穴式石室羨道部の碑  【参照】一号墳横穴式石室、1980年(京都市考古資料館-京都市埋蔵文化財研究所の説明板より)  二の丘南にある露頭した巨大な磐  一の丘と二の丘の鞍部にある群集墳  三の丘頂上  一の丘南に立つ、右大臣清原真人夏野公墓の碑 |

仁和寺の南に位置する双ヶ岡(ならびが-おか)は、「双岡」、「雙ヶ岡」(国指定名勝)、「雙岡(ならびのおか)」、「雙丘」などとも記された。 地名は、3つの丘陵地が南北に直線に連なる地形に由来する。(『雍州府志』)。平安京遷都の詔(みことのり)の大和三山に準じて「三山が鎮をなす」の文言の一つが双ヶ岡ともされる。近年では「葛野(かどの)三山(ほかに、吉田山、船岡山)」の一つといわれている。 ◆歴史年表 古墳時代後期(6世紀初め-7世紀初頭)、一の丘頂上に一号墳が築造された。 平安時代、830年、第53代・淳和天皇が、完成後まもなくの大納言・清原夏野の双ヶ岡宅を訪れる。(『類聚国史』) 847年、第54代・仁明天皇は、左大臣・源常(みなもと-の-ときわ)の山荘に行幸した。(『続日本後紀』)。山荘は、双ヶ岡の西(南とも)にあった。 南北朝時代、歌人・随筆家・吉田兼好(1283頃-1352頃)は、双ヶ岡二の丘西麓に住んだという。 江戸時代まで、双ヶ岡三の丘東麓に大池があったという。(『続日本後紀』) 1868年、鳥羽・伏見の戦い後、双ヶ岡の南端に射撃訓練場が設けられた。 近代、1912年、清原夏野の末裔・元子爵・清原真人は、双ヶ岡一の丘に「右大臣贈二位清原真人夏野公墓」の石標を立てた。 1941年、国の名勝に指定される。 現代、1980年、双ヶ岡一の丘の発掘調査、保存整備事業により石室の埋め戻しが行われた。 1997年、双ヶ岡は、「京都の自然200選 歴史的自然環境部門」に「雙ヶ岡」として選定された。 ◆清原夏野 奈良時代-平安時代前期の貴族・漢学者・政治家・清原夏野(きよはら-の-なつの、782-837)。男性。初名は繁野(しげの)王、双岡(双ヶ丘)の東南に山荘を営み、通称は比大臣(ならびのおとど)、双岡大臣、北岡大臣、野路大臣。父・舎人(とねり)親王の孫・小倉王、母・右馬頭・小野縄手(綱手)の娘の第5王子。清原春子の父。803年、内舎人、804年、清原真人姓を賜い夏野と改め臣籍に下る。810年、蔵人、811年、従五位下で大伴親王(のちの第53代・淳和天皇)の春宮亮。815年、第52代・嵯峨天皇の近江梵釈寺の行幸に従い、その時の詩は勅撰詩集『経国集』に収められる。823年、参議。825年、従三位中納言・左衛門督、826年、左近衛大将・民部卿を兼ね、830年、大納言、832年、淳和天皇の即位に伴い、従四位下蔵人頭・左近衛中将、参議、右大臣になる。当初、私財を投じて播磨国に魚住泊を建設する。833年、従二位に昇進した。晩年、山荘に淳和天皇、嵯峨上皇を招いて詩会を催した。清原家の祖。56歳。 桓武、平城、嵯峨、淳和、仁明の5代天皇に仕えた。833年、淳和天皇の勅により、菅原清公、小野篁らと『令義解(りょうのぎげ)』を編纂し、日本法制史上に足跡を残す。藤原緒嗣(おつぐ)らと『日本後紀』の編纂に従事した。『内裏式』も修補し、常陸などの親王任国制はその提案による。 没後、正二位を追贈された。法金剛院(右京区)が山荘跡という。 一の丘南には、「右大臣 清原真人夏野公墓」の碑が立つ。江戸時代初期には、一の丘は夏野の墳墓とされていた。(『雍州府志』『扶桑京華志』) ◆源常 平安時代前期の公卿・源常(みなもと-の-ときわ、812-854)。男性。父・第52代・嵯峨天皇、母・飯高宅刀自(いいたか-の-やかとじ)。814年、義兄・信らと源姓になる。賜姓一世源氏(嵯峨源氏)。831年、従三位、832年、参議を経ずに中納言になる。844年、左大臣に昇る。平安京の左京一条一坊に宅地を与えられた。東三条左大臣と呼ばれた。死後、正一位を追贈される。 43歳。 双ヶ岡の西(南とも)に山荘があった。山荘は早く廃れる。付近の地名「常盤(ときわ)」の由来になったという。歌枕にもなる。 ◆菅原孝標女 平安時代中期-後期の歌人・作家・菅原孝標女(すがわら-の-たかすえ-の-むすめ、1008-?)。女性。父・孝標(道真の5代の直系)、母・藤原倫寧(ともやす)の娘(藤原道綱母の異母妹)。1017年、10歳の時、父の上総介赴任に伴われて上総(千葉県)に下国する。継母・後一条院の女房・上総大輔 (たいふ) (大弐三位の姪)、姉の影響で『源氏物語』を耽読した。1020年、帰京する。1039年、第69代・後朱雀天皇の皇女・祐子内親王家に出仕する。1040年、33歳の時、橘俊通と結婚し、長男・仲俊、女子をもうける。この頃より、信仰に熱心になり社寺に物詣(ものもうで)した。34歳の時、夫の下野国(栃木県)赴任に同行しなかった。再出仕し、源資通(すけみち)と和歌で交流した。1058年、夫と死別し、晩年、孤独だった。 著は自伝的な日記文学『更級日記』、ほか『夜の寝覚』、『浜松中納言物語』などともいう。和歌は『新古今集』に入集。 ◆吉田兼好 鎌倉時代後期-南北朝時代の随筆家・歌人・吉田兼好(よしだ-けんこう、1283-1352)。男性。部兼好、兼好法師。父・吉田神社の神職・治部少輔卜部兼顕、母・金沢貞顕の執事倉栖の娘。公家の堀川家の家司になる。1301年、第94代・後二条天皇の即位により、六位の蔵人として仕える。1307年、左兵衛佐になる。鎌倉で歌作し北条氏と関わる。1308年、天皇の死去により退く。1313年以前、政争に嫌気がさして出家、山科小野庄に隠棲し兼好と称した。関東に出て小野庄に戻る。1319年頃、『徒然草』(序-32章)を書いたとみられる。1337年、全段完成した。歌人としても知られ、『続千載集』『続後拾遺集』にも収められ、二条為世に学ぶ、和歌四天王(ほかに頓阿、浄弁、慶雲)の一人にも数えられる。 修学院、木曽、吉田、鎌倉、武蔵野など各所を経て、当時、仁和寺境内だった双ヶ丘に草庵を設け、244章段の随筆集『徒然草』を著したという。晩年は伊賀国に移り亡くなったという。69歳。 その遺志に従い、双ヶ丘の一ノ丘と二ノ丘の間、西麓辺りに葬られたともいう。江戸時代中期、1704年頃、長泉寺境内に墓が移されたともいう。京都では双ヶ丘以外に、修学院、山科小野、横川などに住したという。 ◆双岡 双ヶ岡は、北から一の丘(119/116m)、二の丘(102m)、三の丘(78m)よりなる。渡来系の秦氏により築かれたともいう。 総面積は188.188㎡ある。36種の樹木、野鳥も20数種が確認されている。 ◆古墳 双ヶ岡全体に24基の円墳(直径10-20m)があり、「双ヶ岡古墳群」と呼ばれている。秦氏との関連も指摘されている。 ◈一の丘の南西に最大規模の一号墳(一の丘古墳)1基が開口している。巨石(1辺2m超)による両袖式の横穴式石室を持つ二段築城大型円墳になる。奈良の石舞台古墳に匹敵する規模という。古墳時代後期(6世紀初め-7世紀初頭)の豪族首長級の墓とみられている。かつては、清原夏野の墓といわれていた。 現代、1980年の調査によると、墳丘直径44m、高さ8mある。羨道(せんどう)の長さ8.5m、幅2.4m/2.3m、玄室の長さ8.5m、幅3.6m、高さ5.0mになる。 遺物は、盗掘により少ない。須恵器、土師器、金環(耳飾り)、鉄製品、凝灰岩の石棺破片(竜山石製組合式)などが出土した。 ◈一の丘と二の丘の鞍部(9基)にも、6世紀後半-7世紀初頭の群集墳がある。群集墳とは、小規模な古墳が一定地域に群集して造られたものをいう。これらの古墳は、5世紀末-6世紀初頭に始まり、6世紀後半に最盛期を迎え、7世紀前半に衰退した。被葬者は、一部支配階級ではなく、より広範な階層の人々と見られている。 ◈二の丘頂上に1基ある。 ◈二の丘南裾から南の三の丘頂上にかけて、群集墳(13基)がある。 ◆双池 双ヶ丘の南端三ノ丘の北東、五位山との間付近に、「双池(ならびのいけ)」といわれる池があった。推定では、標高44m、南北80-90m、東西40-50mほどの大きさだったという。(『広隆寺資材交替実録帳』)。 現在、法金剛院境内に残る池泉の前身になる。平安時代初期には、遊猟地であり、天皇の行幸が度々あり、歌枕の地になる。江戸時代までに水が涸れ、田に変わった。 ◆平安京 平安京の縦(南北)の線のうち、北の基点になったのは船岡山といわれている。山の南の正中線が朱雀大路(千本通)にあてられた。 さらに、横(東西)の線は、東が神楽岡(吉田山)、西が双ヶ岡だったともいう。この3つの山、岡を総称して近年では、「葛野三山(かどのさんざん)」という。 ◆射撃場 江戸時代末、1868年、鳥羽・伏見の戦い後、双ヶ岡の南端に射撃訓練場が設けられた。工事には仁和寺の僧侶、花園村の農民が加わった。 その後、仁和寺宮嘉彰親王は鎮撫隊を率いて北越へ出陣した。 ◆文学 ◈双ヶ岡は歌枕になっている。平安時代の貴族・菅原孝標の女(1008-1059∼?)は、『更級日記』に「南はならびの岡の松風」と記している。 ◈鎌倉時代後期-南北朝時代の歌人・随筆家・吉田兼好(1283頃-1352頃)は、南北朝時代、二の丘西麓に住んでいたという。『兼好法師集』に「契りおく花とならびの岡のへにあはれ幾世の春をすぐさむ」と詠った。 ◆自然 丘を巡る「つれづれの道」(600m)があり、四季折々の花と野鳥観察を楽しむことができる。桜、躑躅、楓、椎、椿、松、檜などが見られる。 双ヶ岡は、現代、1997年の「京都の自然200選 歴史的自然環境部門」に「雙ヶ岡」として選定された。森には36種の樹木、野鳥も20数種確認されている。鹿も生息するという。 ◆常盤 双ヶ丘の西(南とも)には、平安時代前期の公卿・源常(みなもと-の-ときわ、812-854)が営んだ山荘があった。山荘は早く廃れる。 付近の地名「常盤(ときわ)」の由来になったという。歌枕にもなる。 ◆寺院遺跡 平安時代-室町時代に双ヶ丘の周囲には、70余りの寺院があった。双ヶ丘の東麓、現在の長泉寺の向かいには浄土院があった。 発掘調査によると、平安時代中期末-鎌倉時代の建物跡、区画溝、井戸跡などが出土した。礎石穴から南北17.6m、東西12.2m、四面に幅1.8mの縁側があった。東側に向拝があり、周囲には石組の雨落ち溝があった。 寺の本堂は東千手堂(池上千手堂)と呼ばれていた。(『仁和寺諸院家記』) *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 説明板、『洛西探訪』、『あなたの知らない京都府の歴史』、『京都の地名検証』、『京都の地名検証 2』、『古代地名を歩くⅡ』、『昭和京都名所図会 4 洛西』、『京都府の歴史散歩 上』、『京都大事典』、『掘り出された京都』、『畿内 古代遺跡ガイド』、京都市考古資料館-京都市埋蔵文化財研究所、ウェブサイト「コトバンク」  |

大きな地図を表示 |

|

|

|

| |

|