|

|

|

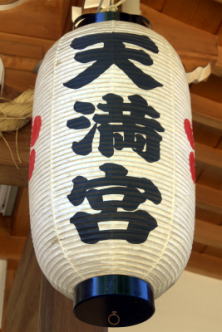

| 吉祥院天満宮 (京都市南区) Kisshoin-temmangu Shrine |

|

| 吉祥院天満宮 | 吉祥院天満宮 |

|

|

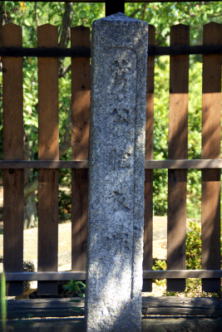

菅原道真の正室「北政所吉祥女住所蹟」の石標     拝殿、2002年に改築。   本殿、菅原道真を祀る。        吉祥天女社、江戸時代中期に再建された。左より孔子、最澄(伝教大師)、菅原是善(道真の父)、薬師如来、吉祥天、観世音菩薩、菅原清公(道真の祖父)を祀る。  吉祥天女社  吉祥天女社  左から白太夫社、松梅社、吉野社、金毘羅社、秋葉山  弁財天社   弁財天社  春房稲荷大明神  春房稲荷大明神  春房稲荷大明神   舞殿  社務所  土蔵  文章院  菅原公胞衣塚(えなづか)  菅原公胞衣塚(えなづか)  菅原公胞衣塚(えなづか)  硯之水(すずりのみず)  鑑(かがみ)の井  鑑の井  「菅公御誕生之地」産湯の井跡  「文章院(もんじょういん)聖堂御跡」の石標  つつじ  楠木の大木  吉祥院六斎念仏  【参照】近くを流れる西高瀬川  【参照】北政所墓所、神社の南にある。 |

西高瀬川の畔にある吉祥院天満宮(きっしょういん-てんまんぐう)は、吉祥院の天神さんとも呼ばれている。正式には天満宮という。 祭神は天満宮に菅原道真を祀り、菅原氏の氏寺にだった。吉祥院(吉祥院天女社)に吉祥天女、菅原清公、菅原是善、伝教大師(最澄)、薬師如来、観世音菩薩、孔子を祀る。 洛陽天満宮二十五社、京都十六社朱印めぐりの一つ、西大路七福社ご利益めぐりの一つ、開運。御霊社。 知恵・能力開発の神として知られ、受験合格、開運招福、旅行安全、交通安全などの信仰を集める。菅公胞衣塚は、子どもの知恵授かり、子どもの発声初め、健康・成長祈願信仰がある。 御朱印(2種類)が授けられる。授与品は厄除天神矢、勝ち矢、開運初幣、合格セット、合格・能力開発御守、キティちゃんお守など。 ◆歴史年表 創建の詳細は不詳。 平安時代、794年、平安京遷都時に、道真の曽祖父・土師古人(はぜ-の-ふるひと)は、第50代・桓武天皇より所領としてこの地を与えられた。当時は白井ノ庄(石原ノ庄)と呼ばれ、ここに本邸を構えたという。菅原院、菅原殿と呼ばれる。 道真の祖父・清公(きよきみ/きよとも、770-842)、父・是善(これよし、812-880)も引き続きこの地に住み、道真もこの地で誕生し成育したという。 804年/808年、清公は、遣唐使判官として唐へ渡る際に嵐に遭い、祈念し吉祥天女の霊験により難を逃れたという。帰国後、自ら吉祥天女像を刻み、邸内に一宇を建立した。吉祥院と名付け、国家鎮護の祈願所、菅原家の氏寺としたのが当宮の起こりともいう。 また、880年/875年、道真の父・是善の追福のために建立されたともいう。(社伝)。仏事「吉祥(天)悔過」、法華会が開催された。(『北野天神御伝』) 894年、菅原一門は、道真の五十賀の法会を行ったという。 901年、道真は、大宰府へ左遷の時、天神川を下り、古川から乗船した。その際に当地を望み、「君が住む宿の梢をゆくゆくと隠るるまでもかへり見しはや」(大鏡)と詠んだという。 934年、日蔵上人のお告げにより、道真を尊崇した第61代・朱雀天皇は、自ら道真の幼少像を刻み、この地に社殿を築いた。道真の霊を祀り、最初の天満宮、吉祥院天満宮と呼ばれたともいう。天皇より神領2000石、加賀2庄、御朱印料、祭料1000石を寄進される。 999年、道真の子孫は、吉祥院聖廟で詩会を催した。(『本朝文枠』巻10) 1066年、天神堂が建てられ、道真の霊を祀る尊廟が移されたともいう。(『扶桑略記』) 1109年、菅公200年忌に、第74代・鳥羽天皇の勅祭が盛大に行われた。以後、毎年2月25日に法華八講料を賜った。その後、歴代の天皇が勅祭を行う。 鎌倉時代、1243年、桂川が氾濫し、大蔵卿・菅原為長が当宮を他所へ遷そうとした。一夜で小松が生え、流失の難を逃れたという。以後、多くの参詣を得る。(『故一品記』『花園院宸記』) 安土・桃山時代、天正期(1573-1592)、衰微する。 1590年/天正期(1573-1592)、豊臣秀吉は神領・八講料などを没収し、以後勅祭も廃止になる。 江戸時代(1603-1868)中期、社殿が再建された。 1699年、社殿修復のために、5日間の相撲興行が赦される。(「京都御役所向大概覚書」) 近代、1895年/1897年、現在の本殿が再建された。 1902年、菅公千年祭以来、復興、拡張整備が行われ、現在の社殿が建立された。 現代、1979年、学業講社が結成になる。 1983年、西大路福社ご利益めぐりが5社で始まる。 1984年、西大路福社ご利益めぐりが7社になりその一つに加わる。 ◆菅原 古人 奈良時代-平安時代前期の貴族・菅原 古人(すがわら-の-ふるひと、750-819)。男性。氏姓は土師宿禰(はじのすくね)。父・阿波守・土師宇庭。道真の曽祖父に当たる。779年、外従五位下、781年、従五位下に叙せられ、居住地の大和国添下郡菅原邑に因み、一族とともに菅原宿禰の氏姓を賜与された。791年、菅原朝臣の賜姓を受ける。802年、遣唐使に随って唐に渡り、805年、帰国した。69歳。 ◆菅原 清公 奈良時代-平安時代前期の貴族・菅原 清公(すがわら-の-きよきみ/きよとも/きよただ、770-842)。男性。父・菅原古人の4男。道真の祖父に当たる。文章博士・大学頭を歴任し、侍読を務めた。784年、第49代・光仁天皇皇子の早良親王に侍し、文章生となった。804年、遣唐判官として入唐、805年、帰国した。第52代・嵯峨天皇の儀式衣服を唐様に改め、殿舎、諸門に唐風名の新額を掲げ、平安京の左京、右京を洛陽城、長安城と呼んだ。72歳。 ◆菅原 道真 平安時代前期-中期の公卿・文章博士・歌人・菅原 道真(すがわら-の-みちざね、845-903)。男性。字は三、通称は菅家、菅公。父・菅原是善、母・伴氏の3男。幼少より漢詩、和歌に優れた。862年、文章生試験に合格、866年、円仁『顕揚大戒論』序文を書く。867年、文章徳業生、870年、方略試に合格、871年、少内記、872年、存問渤海客使に任じるが、母が亡くなり解官、877年、式内少輔、文章博士を兼ねる。第59代・宇多天皇、第60代・醍醐天皇に重用される。879年、従五位上。880年、父没し家塾「菅家廊下」を継承。883年、加賀権守兼任。884年、太政大臣職掌の有無について意見を奏上。888年、阿衡問題について藤原基経に意見書を送る。891年、式部少輔、左中弁兼ねる。892年、従四位下、『三代実録』『類聚国史』を編じる。893年、参議、式部大輔、左大弁、勘解由長菅・東宮亮を兼任。894年、遣唐大使に任命されるが、大使の中止を建議し、中止になる。侍従兼任。895年、近江守兼任、中納言、従三位、春宮権大夫兼任。897年、正三位、中宮大夫兼。899年、右大臣となる。900年、三善清行は道真に辞職勧告する。901年、従二位、左大臣・藤原時平の讒言(ざんげん、告げ口)により、大宰権帥に左遷される。903年、大宰府で没した。著『菅家文集』、歴史書『三代実録』など。59歳。 遺言により太宰府・安楽寺に葬られた。 道真没後約50年間に、都では旱、疫病(疱瘡)、月食、大彗星、地震、天候不順などが続いた。道真の政敵・藤原菅根、藤原時平の死(909)、左遷を命じた醍醐天皇の皇太子保明親王の死(923)、清涼殿落雷(930)による藤原清貴、平希世の死、醍醐天皇自身の死(930)が相次いだ。これらの異変は、道真の怨霊の仕業と怖れられた。道真怨霊についての文献初出は、平安時代中期『日本紀略』という。道真には没後、993年、正一位、太政大臣が追贈される。道真は、当初、雷神、祟り神として、後に天神として学問の神として祀られた。 ◆土師氏 土師氏(はじのすくね)は、出雲氏と同じ天穂日命(あめのほひのみこと)の後裔とされ、角力の祖・野見宿禰(のみのすくね)が弥生時代、第11代・垂仁天皇の時、埴輪を制作し、それまでの殉死に代えた功により、土師職に任じられたという。三世・孫身臣は古墳時代、第16代・仁徳天皇の時に改めて土師連姓(むらじかばね)を賜う。 河内国志紀郡土師里を本拠として土師神社を祀る。後裔が奈良時代-平安時代の第50代・桓武天皇の遠戚に当たり、菅原、秋篠、大江(大枝)の三姓を名乗った。 ◆吉祥天女 吉祥院天女堂(吉祥天女院)には、吉祥天女像が安置されている。 伝承がある。菅原道真の祖父・清公は、平安時代前期、804年、遣唐使判官として空海(774-835)、最澄 (767-822)らとともに唐へ渡った。その際に、洋上で嵐に遭い、最澄とともに祈念したところ、吉祥天女の霊験により難を逃れたという。清公は唐より帰国後、自ら吉祥天女を刻み(最澄作とも)、邸内に一宇を建立した。吉祥院と名付け、菅原家の氏寺としたのが当宮の起こりともいう。 881年、道真は父・是善の追善のために領所に建立したという。平安時代中期、901年、道真は大宰府に向かう際に、この地より旅立ったという。道真没後、1066年、天神堂が建てられ、道真の廟を遷したという。三所御霊の一つで天神御霊、聖廟とも呼ばれた。安土・桃山時代、豊臣秀吉により寺領を没収され衰退した。 なお、浄土宗西山禅林寺派の寺院、吉祥院は、吉祥院天女堂のことであるといい、山号は南北山、寺号は海中寺と称した。 ◆鑑(かがみ)の井・道真遺跡 道真の所縁とされる史跡がある。 「鑑(かがみ)の井」は、道真が朝廷に参勤の時、姿を映し身なりを整えたという。江戸時代前期-中期の書家、松下烏石(うせき、1698-1779)の石碑が立つ。江戸時代、1754年に建立された。 「硯之水」は、道真が幼少の頃、勉学手習いに用い学問向上、書道上達になったという。近年まで清水が豊富に湧き出し飲み水としても広く利用されていた。 「産湯の井」は、道真が産湯に用いたという。 「菅公胞衣(えな)塚」は、道真の胞衣(へその緒)を埋めたという。初宮参りには本殿参拝の後に参る。赤ん坊の鼻をつまみ泣かせ、元気な声を上げさせて無事成長を祈る。「玉石」は、100日あるいは120日で祝う「食べ初めの儀」に、口に添えると丈夫な歯が生えるという。菅公御誕辰祭(6月25日)では、安産御祈祷が行われている。 「東馬場」「西馬場」など道真ゆかりの遺跡がある。 地名としては、天神道、御幸道、御幸橋が残る。 ◆文章院 境内に「文章院(もんじょういん)聖堂御跡」の石碑が立つ。 遣唐使として唐に渡った道真の父・菅原清公(770-842)が、唐の昭文館・崇文館を参考にして、文章道を学ぶ学生のための施設として平安時代前期、834年頃に設立した。紀伝道(中国の漢詩文や歴史)の研究発表を行い、孔子を祀っていたことから孔子堂、聖堂とも称した。平安時代中期以後、西曹は菅原氏、東曹は大江氏の管理下に置かれ、それぞれの氏族の大学別曹になった。 平安時代後期、1177年の大火によって焼失し、廃絶した。 ◆六斎念仏 春季大祭(4月25日)、夏季大祭(8月25日)では、国の重要無形民俗文化財である吉祥院六斎念仏踊りが舞殿(ぶでん)で奉納される。 吉祥院六斎は、芸能的六斎、空也堂系六斎ともいわれる。平安時代の空也上人が始めた踊躍念仏に起源があり、六斎日(普通月の8日、14日、15日、23日、29日、晦日)に行われたため六斎念仏といわれた。室町時代中期以降、能、狂言、歌舞伎を取り入れ、娯楽的になり、また、盆の行事にもなる。 吉祥院六斎の起源は、平安時代後期、吉祥院天満宮勅祭に獅子舞を奉納したことに始まるとも、安土・桃山時代、1582年の羽柴秀吉と明智光秀の山崎の合戦で、敗走した明智残党が吉祥院で豊臣方に討たれた。その弔いのために始まったともいう。天満宮の獅子舞奉納と盂蘭盆での戦死者の弔いが混り、その起源になったともいう。 江戸時代中期以降は本来の六斎念仏に、田楽系統の演芸、能、舞踏、歌舞伎、長唄、かっぽれ、曲芸なども取り入れられ、娯楽芸能化が進んだ。太鼓物の「四ッ太鼓」「祇園囃子」などは吉祥院六斎の基調になっている。 近代以降、東条、西条、北上、南条(菅原町)、石原、新田、中河原、嶋にそれぞれ一組ずつ、6斎組があった。天満宮夏季大祭の8月25日に行われていた六斎奉納には、夕方から翌朝明け方まで各斎組が競演した。また、清水寺、東寺、壬生寺へも奉納していた。 現在の吉祥院六斎は、菅原町六斎組による。鉦、笛、太鼓の曲打ちにより獅子舞、発願、お正月さん、四ツ太鼓、獅子・土蜘蛛、結願の回向唄と演じられる。1953年に国の無形文化財、1983年には重要無形民俗文化財に指定された。 ◆桑 かつてこの地には、菅原道真の屋敷があったという。道真没後、都では落雷などの異変が続いた。だが、道真邸に落雷はなかったという。屋敷には桑が多く植えられていた。人々はそのご加護を信じ、「くわばら、くわばら」と唱えて雷の災いから逃れていた。 現在当宮では6月に限り、雷除けのお守りが授与されている。桑の葉が納められている。 ◆北政所墓所 北政所墓所は神社の南にある。道真正室の北政所である島田宣来子(のぶきこ、850-?)の詳細は不明。貴族で詩人の島田忠臣(828-892)の娘という。忠臣は道真の師の一人という。 平安時代前期、875年頃に宣来子は道真に嫁ぐ。嫡男・菅原高視、第59代・宇多天皇女御の衍子(えんし)らを産んだという。899年、道真邸で行われた50歳の賀に、宇多上皇が御幸し従五位下に叙した。道真の大宰府への左遷後も京都に留まったという。 ◆西大路七福社ご利益めぐり 西大路七福社ご利益めぐりは、西大路通周辺にある7社を正月元旦から2月に巡拝し朱印を受ける。現代、1983年に当初は5社巡りで始まり、翌1984年に7社になった。 安産祈願のわら天神宮、開運の平野神社、延命長寿の熊野神社衣笠分社、建築方除の大将軍八神社、厄除の春日神社、開運の若一神社、知恵・学問の吉祥院天満宮がある。 ◆京都十六社朱印めぐり 京都十六社朱印めぐり(1月1日-2月15日)は、現代、1976年に始まり当初は14社だった。古社16社を巡拝し、各社より朱印を授かる。すべての神社を参拝すると一年間のあらゆるご利益が得られるという。専用の朱印帳で期間中に全てのご朱印を受けると干支置物が授けられる。 ◆年間行事 歳旦祭(家内安全特別祈祷)(1月1日)、京都十六社朱印めぐり(1月1日-2月15日)、書初展(1月15日-16日)、爆竹祭(大とんど)(1月15日)、初天神祭・御供奉献(1月25日)、節分祭(2月)、梅花祭(菅公御命日祭)(2月25日)、五穀豊穣祈願祭(3月25日)、春季大祭(六斎念仏奉納)(4月25日)、雷除祭(6月1日)、菅公御誕辰祭並安産祈願祭(6月25日)、夏越の大祓・茅の輪神事(6月30日)、夏季大祭(六斎念仏奉納)(巫女舞「豊栄の舞」)(8月25日)、例祭(秋祭)(10月16日)、大祓式・除夜祭(御神酒接待)(12月31日)。 *年間行事は中止、日時変更の場合があります。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 『京都・山城寺院神社大事典』、『京都古社寺辞典』、『京都の寺社505を歩く 下』、『京都府の歴史散歩 中』、『大学的京都ガイド こだわりの歩き方』、『わかりやすい天神信仰 学問の神さま』、『京都のご利益めぐり』、『京都のご利益手帖』、『京のしあわせめぐり55』、『京の福神めぐり』、『京都御朱印を求めて歩く札所めぐりガイド』、『京都の隠れた御朱印ブッ ク』、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|

| |

|