|

|

|

| 禅居庵(摩利支天堂)〔建仁寺〕 (京都市東山区) Zenkyo-an Temple |

|

| 禅居庵(摩利支天堂) | 禅居庵(摩利支天堂) |

|

|

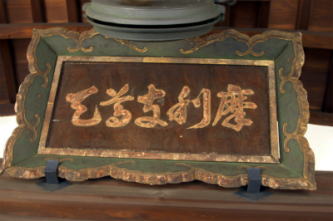

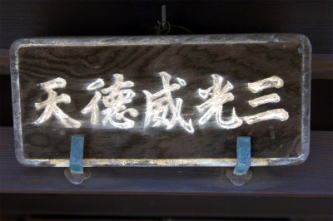

ナンテン  キキョウ  手水舎    手水舎 手水舎 手水舎  ツバキ   摩利支天堂   摩利支天堂  摩利支天堂  摩利支天堂  摩利支天堂  摩利支天堂  摩利支天堂  摩利支天堂  摩利支天像、説明写真より  猪の狛、花崗岩  猪の狛、花崗岩  猪の狛、花崗岩      荒熊大権現    三光威徳天  三光威徳天  小松地蔵尊  小松地蔵尊  般若宝塔  |

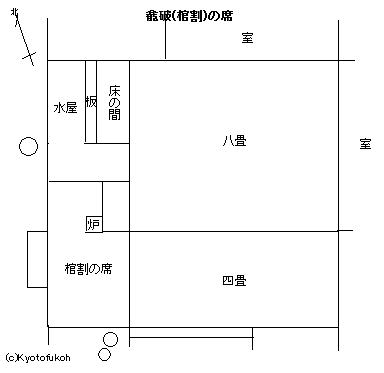

建仁寺塔頭の禅居庵 (ぜんきょあん/ぜんごあん)は、「摩利支天堂 (まりしてんどう)」とも呼ばれている。 臨済宗建仁寺派、本尊は聖観音を安置する。摩利支天堂に開運と勝利の神、摩利支天像を祀る。 開運勝利の信仰がある。亥年生まれの守護神として知られている。 ◆歴史年表 鎌倉時代、1326年、清拙正澄禅師(大鑑禅師)は、鎌倉幕府第14代執権・北条高時の招きにより中国より日本へ渡った。その際に、自ら刻んだ摩利支天像を袈裟に包み持参したという。 1327年、摩利支天像を祀る。 1333年/元弘年間(1331-1333)、小笠原貞宗により堂宇が建てられ、創建された。 建武年間(1331-1338)、摩利支天像を祀り創建されたともいう。 室町時代、応仁・文明の乱(1467-1477)により焼失する。 1536年、天文の大火(天文法華の乱)で焼失する。 1547年、織田信長の父・信秀が摩利支天堂を再建する。摩利支天像を安置した。(『山城名勝志』『坊目誌』) 安土・桃山時代-江戸時代、慶長年間(1596-1615)初期、再建される。 1597年/慶長年間(1596-1615)、進月正精(しんげつ-しょうせい)が再興する。 近代、1911年、現在の建物が再建された。 現代、1973年、失火により本堂を焼失する。 1995年、摩利支天堂は、創建当時の禅宗様仏殿の様式遺構として京都府の文化財に指定された。 ◆清拙正澄 鎌倉時代中期-南北朝時代の臨済宗破庵派の僧・清拙正澄(せいせつ-しょうちょう/せいちょう、1274-1339)。俗姓は劉、諡号は大鑑(たいかん)禅師。福州に生まれた。松源派の月江正印の俗弟。杭州・浄慈寺の愚極智慧の法を嗣ぎ、袁州の鶏足山聖因寺、松江(江蘇省)・真浄寺に住した。1326年、来日し、北条高時の招きで鎌倉・建長寺に住し禅規を刷新した。浄智寺、円覚寺、第96代・南朝初代・後醍醐天皇の勅命で建仁寺23世、南禅寺などに住した。1335年、信濃守護の小笠原貞宗の招きで信濃伊賀良の畳秀山開善寺の開山になる。清規(しんぎ、規則)を広め、教化された小笠原貞宗が小笠原流礼法を始めた。禅居庵で没した。著『大鑑清規』。日本禅宗大鑑派の祖。66歳。 ◆小笠原貞宗 鎌倉時代後期-室町時代前期の武将・小笠原貞宗(おがさわら-さだむね、1292-1347)。名は彦五郎、号は泰山。信濃国(長野県)の生まれ。信濃小笠原氏の当主。信濃守護。鎌倉幕府に仕えた。1331年、元弘の乱で足利尊氏らと第96代・南朝の初代・後醍醐天皇の討幕運動を鎮圧した。尊氏が鎌倉幕府に反旗を翻すと従い、その功績により信濃国の守護に任ぜられた。尊氏が後醍醐天皇から離反した際にも従う。1336年、足利方の入京により後醍醐天皇が比叡山へ逃れた際には、琵琶湖の湖上封鎖を行う。その後も北朝方として転戦した。小笠原流礼法の中興の祖。56歳。 ◆進月正精 安土・桃山時代の僧・進月正精(しんげつ-しょうせい/せいせい、 ?-?)。詳細不明。1597年、禅居庵を再興した。 ◆海北友松 室町時代後期-江戸時代前期の画家・海北友松(かいほう-ゆうしょう、 1533-1615)。名は紹益、初名は友徳、別号は如切斎、有景斎。近江(滋賀県)の生まれ。父は浅井長政家臣・海北綱親の五男(三男とも)。3歳で家滅び、東福寺で出家した。狩野永徳(元信とも)に絵を学ぶ。梁楷(りょうかい)など宋、元水墨画風に影響を受ける。減筆法を拓く。豊臣秀吉に認められた。40歳過ぎで還俗した。1582年、山崎の戦で敗れて処刑された友人・斎藤利三の処刑後、その妻子(子は後に徳川家光の乳母春日局)の面倒を見た。1602年頃、八条宮智仁親王、第107代・後陽成天皇の御用を受ける。作品は建仁寺本坊方丈「山水図」、妙心寺「花弁図屏風」などがある。83歳。 海北派の始祖。 ◆摩利支天 摩利支天堂の本尊、秘仏の「摩利支天像」(8寸、24㎝)は、開山・清拙正澄(大鑑禅師)の守護神だった。天女形で足下、7頭の猪の上に坐している。 摩利支天とは、陽炎、また、日月を神格化している。サンスクリット語のMariciが語源という。陽炎が神格化した古代インドの女神マーリーチを指し、女神は創造神ブラフマー(梵天)の子という。 陽炎が捉えられず傷つけられないことから、一切の災難を除き、身を隠す術を得られるとされた。戦国武将の間に信仰が集まり、楠木正成、前田利家も兜に摩利支天の小像を入れて出陣したという。開運勝利を招き、亥年生まれの人にご利益があるとされている。 ◆建築 寺門、仏殿は東面する。唐門、本堂、室町時代創建の仏堂がある。 ◈「摩利支天堂」(京都府有形文化財)は南面する。室町時代初期に建立された。京都には少ない中世の禅宗様建築になる。向唐破風向拝は、後世の改修による。方3間、単層、裳階付。 ◈「客殿」は、近代、1910年に建てられた。 ◈「書院」は、旧客殿を改造している。 ◆茶室 書院の西に「棺割(かんわり、龕破)の席」がある。近代、1912年、書院改造に際して建てられた。当初は「閑雲席」と呼ばれ、後に棺割の席と呼ばれるようになった。 南北朝時代、1339年、禅居庵で没した清拙正澄は、棺に納められる際に、駈けつけた弟子たちに対して、一度閉じていた目を見開き、棺を割り遺誡文「毘嵐空ヲ巻イテ海水立ツ‥」を授けたという。その逸話より名付けられた。 二畳台目向切、庭より南の貴人口(1間)より入る。入側西側に浅い洞床、台目点前畳の右に中柱、向板を入れる。西に踏込の床の間、「閑雲」の額が掛る。北に水屋、東に八畳、四畳がある。 ◆文化財 鎌倉時代、1305年の紙本墨書「鏡堂覚円墨跡 尺牘(書簡)」。室町時代、15世紀の紙本著色「杜甫像 天與清啓賛」、室町時代、1464年の絹本著色「束帯天神像 天與清啓賛」。南北朝時代、1379年の絹本著色「総持正傑大姉像 天境霊致賛」。室町時代、15-16世紀の紙本墨画「布袋図 楊月自画賛」。江戸時代、18世紀の伊藤若冲筆、紙本墨画「拾得および鶏図」。 ◆障壁画 海北友松(1533-1615)筆の、安土・桃山時代、16世紀、17世紀とも、紙本墨画「松竹梅図」襖全12面(173.5×117.5㎝)(重文)は、当初、三面連続の障壁画だった。 現在は、「松図」「松梅図」が襖絵の表裏になっている。金地に松、梅、二羽の鳥が描かれている。松の上下は画面の外、余白に消すという省略の手法を採る。「友松筆」の落款、「友松」の法印が残る。京都国立博物館寄託。 ◆猪 摩利支天は猪を眷族(けんぞく)として従え、猪車に乗り、七頭の猪に坐している。そのため、境内には猪の像が数多く祀られている。 ◆絵馬 日本画家・小泉淳作(1924-2012)筆の絵馬がある。 ◆墓 境内には清拙正澄禅師の墓がある。 禅居庵は小笠原貞宗の菩提所であり、墓もある。 ◆樹木 境内にクロガネモチ、ボダイジュがある。 ◆年間行事 大祭(大般若経600巻転読、大護摩、秘仏・摩利支天が開帳される。)(10月20日)。 *年間行事・は中止・日時・内容変更の場合があります。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 『建仁寺』、『京都の禅寺散歩』、『建仁寺 建仁寺と栄西禅師』、『京都・山城寺院神社大事典』、『旧版 古寺巡礼京都 6 建仁寺』、『京都大事典』、『昭和京都名所図会 2 洛東 下』、『障壁画の見方』、『別冊太陽 長谷川等伯』、『京の茶室 東山編』、『京都のご利益手帖』、『京都の自然ふしぎ見聞録』、『京都 神社と寺院の森』 、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|

|

|

| |

|