|

|

|

| 法勝寺八角九重塔跡 (京都市左京区) Ruins of Hosho-ji Pagoda |

|

| 法勝寺八角九重塔跡 | 法勝寺八角九重塔跡 |

|

|

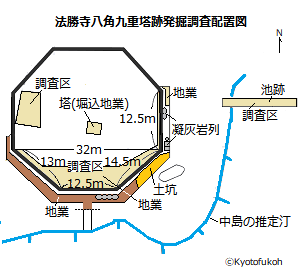

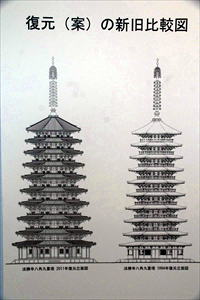

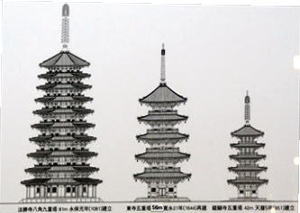

「法勝寺八角九重塔と石材」の説明板  基壇石材(布石)  基壇石材の端部分  噴水池中の基壇石材(布石)  「法勝寺九重塔跡」石標、噴水池の東  【参照】発掘現場、観覧車の南、八角形土壇の南半部がえている。  観覧車、遺跡は埋め戻されている。  軒丸瓦、イーストギャラリー展示品より  軒平瓦、イーストギャラリー展示品より  【参照】かつて存在した塔の壇(八角九重塔の土壇)、イーストギャラリー展示パネルより  参考資料:イーストギャラリー展示パネル 参考資料:イーストギャラリー展示パネル 参考資料:法勝寺八角九重塔跡発掘調査現地説明会資料  【参照】法勝寺境内復元図、イーストギャラリー展示パネルより  【参照】八角九重塔の復元図(作成・竹川浩平)、イーストギャラリー展示パネルより  【参照】六勝寺、法勝寺復元図、法勝寺は右端になる。八角九重塔・池も見える。(京都市平安京創生館、展示パネルより)  【参照】法勝寺復元模型(京都市平安京創生館、展示模型より)  【参照】法勝寺の八角九重塔の復元模型(京都市平安京創生館、展示模型より)  【参照】法勝寺の八角九重塔(瓦葺)の2011年(左)・1994年の立面復元図(京都市平安京創生館、説明板より)  【参照】塔の高さ比較。左端は法勝寺の八角九重塔(81m)、中央は現存する東寺の五重塔(56m)、右端は現存する醍醐寺の五重塔(42m)。(京都市平安京創生館、説明板より) |

京都市動物園には、平安時代後期に、第72代・白河天皇が建立した法勝寺(ほっしょう-じ)の一部があった。 近年の発掘調査により、かつて「幻の塔」といわれた法勝寺の八角九重塔(はっかく-くじょう-とう)遺跡の一部が発見されている。 ◆歴史年表 平安時代、1075年、旧6月、第72代・白河天皇により法勝寺の造営が始まる。(『法勝寺金堂造営記』) 1081年、旧10月、法勝寺の瑤池の中島に、八角九重塔の建立が始まる。(『水左記』) 1083年、旧10月1日、塔は完成した。(『扶桑略記』) 1140年、旧11月、湿気のため腐朽していた心礎の修復が、奈良・東大寺の大工により完成した。(『醍醐寺雑事記』『百練抄』) 1185年、旧7月、地震で塔は半壊し、塔以外の大半の建物も倒壊する。(『山槐記』『吉記』)。地震により塔の瓦が剥がれ落ちたという。(『玉葉』) 鎌倉時代、1208年、塔は落雷により焼失した。栄西が再建に関わる。(『百練抄』『猪隈関白記』) [1度目の焼失] 1213年、旧4月、再建され、供養が行われる。(『明月記』) 1225年、旧5月、童2人は塔の金物をはぎ盗み九輪が倒れた。(『明月記』) 1228年、旧10月、暴風により九輪が倒壊する。(『吉続記』) 1268年、旧6月、落雷がある。(『吉続記』) 1286年、旧4月、落雷があった。(『勘仲記』) 南北朝時代、1340年、旧2月、再建された塔の高さは27丈(81m)あったと記されている。(『院家雑々跡文』) 1342年、旧3月、塔ほか大半が焼失する。(『中院一品記』『太平記』)。その後、塔が再建されることはなかった。 [2度目の焼失] 室町時代、応仁・文明の乱(1467-1477)で法勝寺は完全に焼失した。 安土・桃山時代、1590年、第107代・後陽成天皇の詔勅により、法勝寺の寺籍は近江坂本の西教寺に移され、寺は廃絶した。 近代、1915年、11月、「法勝寺九重搭址」の石標が京都市教育会により立てられた。 現代、1994年、塔の復元図・ CG、復元模型も作成される。 2009年、12月、動物園の再整備に伴い、京都市文化財保護課により試掘調査が行われる。 2010 年 、2月、京都市文化財保護課により試掘調査を行う。3月、 京都市埋蔵文化財研究所により塔の遺跡が初めて発見された。 2011年、塔の復元図面・CG が再作成された。発掘調査により、阿弥陀堂の基壇一部と考えられる版地築層が見つかる。 ◆白河 天皇 平安時代後期の第72代・白河 天皇(しらかわ-てんのう、1053-1129)。男性。貞仁(さだひと)。六条院。法名は融観。京都の生まれ。父・第71代・後三条天皇、母・贈皇太后・茂子(もし)(摂関家ではない中納言・藤原公成の娘)の第1皇子。1069年、皇太子に立てられる。1072年、20歳で践祚(せんそ、皇嗣が天皇の地位を受け継ぐ)、即位した。摂関家の勢力減退に乗じ、実権を伸ばした。後三条上皇の意向により、東宮は異母弟・実仁(さねひと)親王になった。1075年、法勝寺の創建に着手する。同年以降、荘園整理令を発した。1076年、嵯峨行幸を行う。1077年、六勝寺の初めになる法勝寺を創建した。1078年、清涼殿で殿上歌合が催された。1085年、実仁親王が病死する。父の遺言に背き、1086年、8歳の自らの第3皇子・善仁(たるひと)親王(第73代・堀河天皇)を皇太子に立て、即日譲位した。中宮・賢子(けんし/かたいこ)との間の皇子だった。自らは院政を敷く。1087年、別業の鳥羽殿(南殿)を建立する。1095年頃、白河に白河殿を建立した。1096年、皇女・郁芳門院(いくほうもんいん)の死を悼み、出家し法皇になり、融覚と称した。1107年、堀川天皇が亡くなり、5歳の孫・宗仁(むねひと)親王(第74代・鳥羽天皇)を即位させた。1120年、関白・藤原忠実が失脚し、摂関家の権勢は低下した。1123年、曾孫・顕仁(あきひと)親王(第75代・崇徳天皇)と、3代にわたり43年間の強権的な執政を行う。院政の始まりになる。1129年、西三条殿内裏(西対 [にしのたい])で亡くなる。衣笠山山麓で荼毘に付され、香隆寺に埋葬される。その後、1131年、成菩提院(成菩提院陵)(伏見区)に改葬された。追号は、白河の地に因んで生前に白河院(しらかわいん)と定められた。京都で没した。77歳。 「治天の君(院政を執り行う上皇)」といわれた。「賀茂川の水、双六の賽、山法師(延暦寺衆徒の強訴)は、これ朕が心に従わざるもの」(天下の三不如意)と嘆いた。延暦寺衆徒の強訴に対し、源平の北面の武士を登用し、騒乱に備えた。荘園の整理を断行する。院御所は主に六条院とした。200カ所以上の倉を有し、熊野参詣は9度行う。中下級貴族の院近臣が形成された。白河に白河殿を営む。国王の氏寺といわれた法勝寺など多くの造寺造仏、写経を行う。院政の舞台になった鳥羽離宮などの大土木工事を行う。『後拾遺和歌集』『金葉和歌集』の撰進を命じ、勅撰集『後拾遺』に採録された。日記に『白河院御記』がある。 ◆法勝寺の八角九重塔 平安時代後期、1081年旧10月に、法勝寺の金堂南、瑤池の中央中島で、「八角九重塔」の建立が始まる。1083年旧10月1日に塔は完成した。八角形の屋根が九重になっており、初層には裳階(もこし)が付いていたため、実際には十層に見えた。この造営は国家的大事業だった。 後の室町時代前期、1340年の再建時には、高さ27丈(81m、現在のビル20-27階建相当)、相輪だけでも20mあったと記されている。(『院家雑々跡文』)。このため創建時には、同程度かそれ以上の高さがあったとみられている。現存する東寺五重塔(高さ56m)、醍醐寺五重塔(高さ39m)をはるかに凌いでいた。 1185年旧7月の地震で、塔は半壊し、塔以外の大半の建物も倒壊する。鎌倉時代前期、1208年旧5月に塔は落雷により焼失している。1213年旧4月に再建され、1228年旧10月には、暴風により九輪が倒壊する。1268年旧6月、1286年旧4月にも、落雷があった。 南北朝時代、1342年旧3月に再び大半が焼失する。その後、塔が再建されることはなかった。 ◆発掘調査など 京都市立動物園内に、法勝寺関連の遺跡・石標などが残されている。この地は法勝寺境内の南半分に当り、これまでに八角九重塔・阿弥陀堂の建物跡、庭園の池跡などが見つかっている。 ◈かつて園内には「塔の壇」と呼ばれていた法勝寺八角九重塔の土壇(高まり、直径30m、高さ1.5m)とみられる遺跡があった。近代、明治期(1868-1912)の園内見取図では、その地点は「小山」になっており、休憩所としてその上に東屋が建っていた。 現代、1946年、第二次世界大戦後に、進駐軍により園は接収・整地され、小山は削平されその位置も分からなくなった。 現在は、噴水池中に転用された塔の石材の一部3基が残されている。花崗岩の布石(階段の化粧石)の一部とみられ、石橋としていまも使われている。池の北の芝地には、布石1基が展示されている。 ◈現代、2009年12月-2010年2月の動物園の修復工事に伴い、京都市文化財保護課では、園内にトレンチ(試掘溝)28本を入れた。撤去された猛獣舎北側部分の6本は、塔の基壇下を地盤改良した基壇基礎(掘込地業)の一部を掘り当てた。これは、建物の基壇下を掘り下げ、土を入れ替えて固めた工事跡になる。 ◈2010年の観覧車南・周辺付近での京都市埋蔵文化財研究所による発掘調査では、八角九重塔の基壇基礎の掘込地業の一部が発見された。この調査により、当時の地盤改良の規模・工法が判明した。塔は前例のない八角形(一辺12.5-14.5m、東西幅32m、深さ検出面から1.5m、推定総面積850㎡)をしていた。そのうち南側の一部で、5カ所の角部を検出した。 基礎の上に礎石などを設置し、塔は池の中島に建てられていた。塔は27丈(高さ81mかそれ以上)、基壇(直径30m)上に9層の屋根と最下部に裳階屋根があったとみられる。現存する木造建築物にはない規模だったとみられている。 ⋄塔の中心は現在の観覧車付近と推定されている。塔の周辺は白川の扇状地であり、厚い白川砂が堆積した脆弱な地盤だった。さらに、周囲が池に囲まれていたため、強固な地盤改良が必要だった。このため、黄橙色の粘土(深さ1.5m)に、ほかに例を見ない巨大な河原石(直径50-70cm)を混ぜた粘土を丁寧に突き固めて構築されていた。上半部は、純粋な粘土・砂利を混ぜた粘土を交互に水平に積み固め、版築(はんちく)を行っていた。 もう一つの掘り込み地業跡は、上記の外側をめぐり、幅3m、深さ1.5mあり、土に河原石・チャート(径30-70㎝)を混ぜ、上部は赤褐色の粘土で固めていた。後世の修復・再建時に、地盤を強固にするために施された工事跡の可能性がある。 東面では、凝灰岩の切石(正方形で1辺30㎝、厚さ10-12㎝)が敷かれ、上部は削られていたものの5石が確認された。塔に取り付けられていた階段周囲に敷かれていたとみられている。南東部の土坑では、焼けた瓦・凝灰岩の破片が多数出土し、塔の廃絶後に廃棄物を処理した穴跡とみられている。 基壇跡の東では池跡が確認された。西から東に傾斜していた。池を埋め立てた土からは、軒瓦・鬼瓦・表面が焼けた凝灰岩の切石などが出土した。 ⋄調査中に多量の創建瓦とみられる瓦が出土した。旧来指摘されていた塔の屋根は檜皮葺ではなく、瓦葺の可能性が高いことが判明した。なお、鎌倉時代前期、1185年の大地震では、塔を覆っていた瓦が剥がれ落ちたと記されている。(『玉葉』)。ただ、南北朝時代、1342年の焼失は、岡崎在家の失火により塔の檜皮葺に類焼が及んだと記され、檜皮葺きの根拠になっていた。(『太平記』)。この記述は誤りだった可能性がある。瓦葺になると屋根の重量が増すため、建物の強度も補強する必要が生じる。 今回出土した創建瓦の中で、梵字文軒丸瓦(大日如来を表す梵字1字を大きく配置)と、梵字文軒平瓦(地・水・火・風・空を表す梵字5文字を配置)は、意匠・胎土・焼成が共通していた。これらは一組になっており、創建時に葺かれた軒瓦の可能性が高いと考えられた。梵字文軒平瓦には、赤色顔料のベンガラ(紅殻)が付着しているものも多かった。酸化鉄を主成分とする赤色顔料の一種であり、着色力が強く、耐熱・耐水・耐光・耐酸・耐アルカリ性も高い。塔を造る際に瓦を葺き、後で軒先の部材に色を塗ったとみられている。これは、創建瓦の裏付けになり、塔のために製作された瓦であると考えられている。 梵字文瓦は、最も目立つ部分に象徴的に用いられたとみられる。法勝寺金堂には胎蔵界五仏が安置され、塔には金剛界の五智如来が安置されたことから、金堂と塔は対になり両界曼荼羅の世界を表したか、塔内部の金剛界五仏と屋根瓦の胎蔵界大日如来の対により、塔のみで両界を表したともいう。 鎌倉時代前期、1213年には、再建された塔が完成した。この塔に葺かれたと考えられる出土した蓮華文軒丸瓦の一つには、中心に「九」という字が記され、九重塔の「九」を表していた。ほか、塔の外装に用いられたと考えられる瓦、凝灰岩製の「せん」なども出土している。 ◈2011年の京都市埋蔵文化財研究所による発掘調査により、園内南東部のフラミンゴ舎付近で、阿弥陀堂の基壇の一部と考えられる粘質土・砂質土(厚さ5-10㎝)の版地築層が見つかっている。交互に水平に積み叩き締められていた。 阿弥陀堂は、法勝寺境内南西部にあり、平安時代後期、1076年旧6月に建立が始まり、1077年旧12月に完成した。桁行11間、梁間2間、身舎四方に庇・孫庇がめぐる長大な南北棟の建物だった。堂内には大きな9体の阿弥陀仏が東向きに安置されていた。 ◆石材 法勝寺八角九重塔に関連する石材(布石、長く据えつけた敷石)は、噴水池の北の芝地に展示してある。塔の基壇に使用されていたとみられている。 細長い切石であり、同じ形状のものは噴水池の中に3基ある。端は斜めに切られている。一端角は2つ合わせにすると135度になり、八角形の塔の基壇に使用されていたとみられている。花崗岩製。 ◆池 法勝寺の池は境内の南半分にあり、池の中央中島に塔が建てられていた。池には白川の流れを引き込んでいた。 池の汀はなだらかに屈曲し、疎らに庭石が据えられていた。当初は島の北側で、池は中島を回り込んでいた。 鎌倉時代前期、1213年の塔の再建時に、この池が埋め立てられ、資材搬入のために中島ではなく金堂と塔が陸続きになった。 ◆法勝寺 白河(岡崎)の地は、平安京と東海道・東山道を結ぶ交通の要衝であり、政治的にも重要な場所だった。平安時代後期の院政期には、天皇・中宮の発願でこの地に六つの寺院が建立された。いずれも寺号に「勝」の字が付き「六勝寺(ろくしょう-じ)」と呼ばれた。 六勝寺の一つである「法勝寺(ほっしょう-じ)」の地には、かつて藤原氏の別邸があり、公卿・藤原師実(もろざね、1042-1101)により第72代・白河天皇(1053-1129)に献上された。平安時代後期、1075年に白河天皇の御願寺として法勝寺の創建が始まり、1077年に完成した。金堂・講堂・阿弥陀堂・南大門・西大門・築地などの伽藍の落慶供養が行われている。播磨守・高階為家(1038-1106)が造営した。 寺域は、南白河、現在の京都市動物園付近、二条通を挟んだ南北にあったとみられている。境内は南北4町480/300m、東西2町240/250mと広大であり、二条通北側には金堂があった。現在も2mの基壇跡(東西56m、南北30m)の石垣が遺されている。 法勝寺は六勝寺のうちで最初に造営された。六勝寺の筆頭寺院であり、最も格式高く、最も広大な寺域を持ち豪華な造りだった。僧・慈円(1155-1225)は「国王の氏寺」と呼んだ。境内に園池、僧房があり、国家的な仏教儀式が執り行われていた。(『愚管抄』)。1081年には法勝寺の象徴になる八角九重塔の造営が始まり、1083年に落慶供養が行われた。 金堂(7間4面、東西56m・南北30m)は、東大寺大仏殿に次ぐ巨大な建物だった。金色3丈2尺の本尊・ 毘盧遮那仏(びるしゃなぶつ)・胎蔵界四仏を安置するほか、金色釈迦如来・普賢菩薩・文殊菩薩を安置する講堂、不動尊・四大尊安置の五大堂、金色丈六の阿弥陀如来九体安置の阿弥陀堂、法華経を納めた多宝塔安置の法華堂、八角九重塔・鐘楼・経蔵などが建ち並んでいた。その後、薬師堂・常行堂・北斗曼荼羅堂・小塔院なども建てられた。伽藍配置としては、南大門・塔・金堂・講堂・薬師堂が線上に建ち、金堂の左右に二階の軒廊、南端に鐘楼・経蔵が建てられていた。 寺司・供僧・住学生は延暦寺・園城寺・興福寺・東寺などが担った。潅頂堂では、朝廷に関わる結縁潅頂が行われていた。寺の運営は、非常勤別当・権別当・常勤の執行(しぎょう)・三綱(上座、寺主、都維那)によった。執行には、武将・平清盛(1118-1181)の推挙により俊寛僧都(1143-1179)が任じられた。 室町時代後期、応仁・文明の乱(1467-1477)で法勝寺は完全に焼失している。 安土・桃山時代、1590年に第107代・後陽成天皇(1571-1617)の詔勅により、法勝寺の寺籍は近江坂本の西教寺に移され廃絶する。西教寺の薬師如来坐像(重文)は、法勝寺の遺仏とされる。なお、西方寺(左京区)の本尊・阿弥陀如来坐像(重文)も遺仏という。 ❊年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 ❊参考文献・資料 京都市埋蔵文化財研究所・京都市考古資料館の各種説明板、『京都・山城寺院神社大事典』、「法勝寺八角九重塔跡発掘調査現地説明会資料」、「まぼろしの八角九重塔を復元する−法勝寺塔跡の発掘によせて−リーフレット京都No.270(2011 年 6月)-京都市埋蔵文化財研究所・京都市考古資料館」、「法勝寺八角九重塔に葺かれた瓦 -リーフレット京都No.269(2011 年 6月)-京都市埋蔵文化財研究所・京都市考古資料館」、「法勝寺-阿弥陀堂と八角九重塔北側の調査-リーフレット京都No.279(2012 年4 月-京都市埋蔵文化財研究所・京都市考古資料館」、ウェブサイト「京都のいしぶみデータベース-京都市」、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|