|

|

|

| 東山トンネル (京都市東山区・山科区) Higashiyama Tunnel |

|

| 東山トンネル | 東山トンネル |

|

|

西坑口  西坑口  西坑口、上り外線(左端)・上り内線  西坑口、上り外線  西坑口、下り内線  西坑口、下り外線の坑口延伸部   参考資料:ウェブサイト「わが国における鉄道トンネルの沿革と現状(第3報)-土木史研究 第10号」   西坑口  東坑口・坑門、上り外線(右)・上り内線  東坑口・坑門、要石  東坑口・坑門  東坑口・坑門、上り外線の「山紫水明」の石額  東坑口・坑門、上り内線の「古今相照」の石額  東坑門、上り外線(右)・上り内線  東坑口、下り内線  東坑口、下り外線の側面  東海道本線下り外線を通過する列車 東海道本線下り外線を通過する列車 |

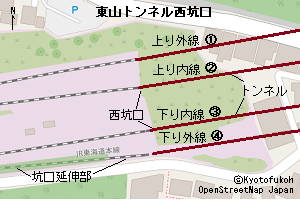

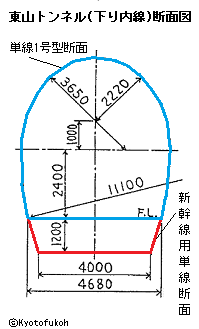

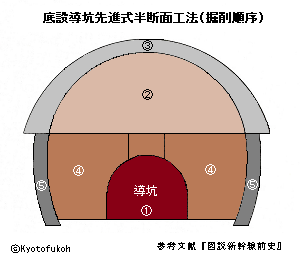

現JR西日本の東山トンネル(隧道)は、京都市山科区北花山寺内町-東山区今熊野南日吉町間にある。複々線になっており、単線断面トンネル4本が並行して開坑している。 このうちの下り内線は、戦前に計画された新幹線(弾丸列車)の遺構の一つになる。 ◆歴史年表 近代、1914年、12月31日、東海道線の新線工事が着工される。 1916年、5月1日 、東山トンネルの上り線の東西両坑口より工事が着手された。 1920年、1月、東山トンネル(山科村上花山)で用水漏水ある。(「京都日出新聞」)。7月29日、上り線導坑①、8月24日、下り線導坑②が貫通する。 1921年、5月11日、上り外側線①・上り内側線②の2本(単線二線並列)が竣工した。8月1日、東海道線(京都-大津線)が開通した。(『大鉄局史』) 1941年、7月、3本目のトンネル(現・下り内線)③の掘削が始まる。 1943年、1月、新幹線増設工事(弾丸列車)の京都駅設置が決定する。 1944年、6月、弾丸列車計画は中止になる。8月、3本目のトンネル(現・下り内線)③が竣工した。10月31日、膳所-京都間は3線化される。 現代、1965年6月-1970年3月、京都-草津間の複々線化工事が着工・完成した。 1969年、4本目の下り外線④が完成した。 2005年、 東山トンネル・新逢坂山トンネルは、土木学会選奨土木遺産に選定される。 ◆野村 彌三郎 近代の鉄道官僚・野村 彌三郎(?-?)。詳細不明。男性。鉄道院理事を務めた。 ◆長谷川 謹介 近代の鉄道官僚・鉄道技師・長谷川 謹介(はせがわ-きんすけ、1855-1921)。男性。長門国(山口県)の生まれ。大阪英語学校を卒業した。鉄道官僚・井上勝に認められ、1874年、鉄道寮に入る。1877年、京都-大津間の鉄道工事建設事務に当たる。日本人による初めての鉄道工事の竣工だった。1883年、工部省一等技手になる。1884年、欧州に出張し、1886年、技師になる。その後も鉄道技師として天竜川橋梁・台湾縦貫鉄道などを完成させた。1892年、一旦官を辞し日本鉄道技師、1899年、台湾鉄道敷設技師長、運輸長・汽車課長を経て、1902年、台湾総督府鉄道部長になる。1908年、欧米各国を視察し、創設された鉄道院技師になる。のち東部・西部・中部の鉄道管理局長などを歴任した。1916年、技監、1918年、副総裁を務めた。66歳。 ◆島 秀雄 近現代の鉄道技術者・機械工学者・島 秀雄(しま-ひでお、1901-1998)。男性。大阪府の生まれ。父・鉄道技術者・島安二郎。1925年、東京帝国大学工学部機械工学科卒業後、鉄道省に入省した。国鉄(現・JR)の動力近代化を推進し、「D51」などの蒸気機関車の設計を手がける。1937年、ヨーロッパを視察した。1940年、鉄道省本社工作局車両課に配属される。新幹線(弾丸列車)車両開発の責任者になる。1946年、「高速台車振動研究会」を発足させる。1950年、工作局長の時、長距離電車「湘南電車(80形)」に関わる。1951年、通勤電車「63形」が炎上した桜木町事故の責任を取る形で国鉄を退任し、住友金属工業に入社した。1955年、国鉄総裁・十河(そごう)信二に請われ国鉄に復職し、国鉄理事技師長に就任する。以後、東海道新幹線立案・建設に尽力した。1957年、通勤電車「モハ90」などを開発する。1958年、ビジネス特急「こだま(151系)」に関わる。1960年、毎日工業技術賞を受章した。1964年、国鉄を退任する。 1965年、朝日賞を受章した。1967年、アメリカのスペリー賞を受賞した。1969年-1977年、宇宙開発事業団(現・宇宙航空研究開発機構)初代理事長を経て、同事業団顧問に就任した。1969年、ジェームズ・ワット国際ゴールドメダルを受賞し、文化功労者、1971年、勲一等瑞宝章を受章した。1977年、退任後も同事業団・科学技術庁の顧問を務めた。 1994年、文化勲章を受章する。著『D51から新幹線まで―技術者のみた国鉄』。96歳。 「新幹線の生みの親」といわれている。 ◆東山トンネル 東山トンネルとして、現在は4本のトンネル(上り外線・内線、下り外線・内線)がある。 ◈近代、1921年5月11日に、上り外側線①・上り内側線②の2本(単線二線並列、延長1864.8m)が竣工した。1916年4月の達第432号で制定された乙型断面の規格が採用されている。手掘りであり、一部に削岩機が導入された。坑門意匠は新逢坂山トンネル(1921年5月11日竣工)と類似し、 装飾的要素が色濃い。煉瓦・石組による。 ◈近代、1940年-1944年に東海道本線の輸送力増強のため、大津市の膳所(ぜぜ)-京都間の上り線1線の増設(3線化)工事が着工された。戦時下の物資不足状況でも軍事的理由が優先された。突貫工事により勤労奉仕も動員される。 1941年7月に、東山トンネル東坑口で3本目のトンネルの掘削が新たに始まる。在来線用の単線1号型断面(単線断面トンネル規格)による。1942年1月には西坑口より405m 地点に立坑が設けられた。 掘削方式は「底設導坑先進式半断面工法」であり、山岳トンネル工法が採用された。切羽(掘削面)の高さを半分ずつにする安定した施工法になる。最初に、トンネル下部(底設、切羽下部)に狭い導坑を掘りながら前進する。トンネル上部半分を掘削し、土砂(ズリ)は下の導坑に落としていく。土砂はトンネル外に運び出して掘削を続ける。同時にトンネル上部半分にアーチコンクリートを覆工する。最後に掘り残されたトンネル下部半分(導坑周辺)を掘り拡げ、その内側をコンクリートで巻き、上部半分の覆工済のコンクリートと接合させる。 1943年1月に、新幹線増設工事(弾丸列車)の京都駅設置が決定する。このため、当初の在来線用の単線断面トンネル規格から、急遽、新断面規格の新幹線(弾丸列車)用単線断面に設計変更された。東坑口の140m区間は既に在来線用断面による掘削が完成していた。 1943年3月に、西坑口で新幹線(弾丸列車)用の単線断面規格で工事が着手された。断面は路盤部分を1.2m掘り下げたため断面積は広くなっている。直ちに新幹線(弾丸列車)断面に改築できるようになっていた。 同年12月18日に導坑貫通し、1944年8月に3本目のトンネル③(延長1887m)が竣工している。下り線(現・下り内線)③の掘削により、旧下り線②は上り内線に変更された。10月31日に、膳所-京都間の3線化が実現した。 1943年度に戦局悪化に伴い新幹線(弾丸列車)用工事は中断される。このため、当初の計画に戻り、在来線用のトンネルとして転用された。東山トンネル下り線(現・下り内線)③は、新幹線(弾丸列車)用単線断面の現存唯一のトンネル遺構になる。 ◈現代、1969年に、新たに4本目の下り外線④(延長2263.1m)が完成した。3本目のトンネル南にあり、西側に坑口延伸工事が行われている。1965年6月-1970年3月の京都-草津間の複々線化工事に伴うものであり、在来線用のトンネルとして使用された。 なお、東坑口(花山口)では、下り外線はほか3本の開坑口よりさらに東側寄りに開いている。 ◆弾丸列車 近代、1938年12月に鉄道省内に、「鉄道省企画委員会鉄道幹線調査分科会」が設立される。各省庁・陸海軍高等官により構成されていた。広軌別線による新たな高速列車「新幹線(俗称・弾丸列車)」の構想が開始された。発案者は鉄道省岐阜建設事務所長・高井信一だった。1939年7月に勅令により「鉄道幹線調査会」(会長・鉄道大臣・前田米蔵)が設立される。 1940年1月に、第22回鉄道会議で「東京下関間新幹線増設ニ関スル件」として承認された。3月に、第75回帝国議会で工期15年での東京-下関間の新幹線増設工事(広軌幹線鉄道)が決定している。予算額は5億5000万円に上り、用地買収が始まる。 当時の日本では、すでに狭軌(1067mm)による鉄道路線網がほぼ完成していた。狭軌はおもに英植民地などで採用され、建設費は安く済み、小型軽便な車両を使用した。広軌(1435mm)は欧米で採用され、高速化しやすく、車両の振動も少なく安定し輸送力もあった。日本では、明治期以来、広軌への改築が何度も検討され、実現できなかった。 東海道・山陽本線の輸送力拡充の広軌標準軌(1435mm)による新線計画が進められる。東京-下関間(1000km)を最高速度当初は150km/h(後に200km/h以上)の高速運転で9時間で結ぶ計画だった。東京-大阪間は4時間半の予定だった。弾丸のように速度の非常に速い列車の意から弾丸列車とも呼ばれる。駅は18駅が予定された。 さらに、列車網には大陸も視野に入っていた。当時の日本支配下にあった朝鮮鉄道・南満州鉄道などに採用されていた広軌に統一し、大陸への一貫輸送が意図されていた。ルートの最終案は、朝鮮海峡横断海底トンネル(佐賀県呼子-壱岐-対馬-釜山)を経て、漢城(ソウル)-奉天(瀋陽)-北京に至る。東アジア交通体系構想に連なる「防共鉄道」の構想も立案されていた。さらに、旧ソ連の南側を通りアジア大陸を横断し、ナチス・ドイツとも結ぶ壮大な鉄道建設計画だった。 新幹線(弾丸列車)建設基準概要は、ゲージ(広軌標準軌)1435mm、車両限界高さ4800mm・幅340mm、曲線半径本線一般2500mm以上、勾配本線上り連続10%以下、レール本線60㎏/mだった。機関車は、島秀雄が設計した「蒸気機関車HD53形」巨大動輪(直径2.3m)のほか、「HC51形」「HE10形」など蒸気機関車4種、電気機関車は旅客用の「HEH50形」「HEF50形」など3種、貨物用の「HEF10形」などの機関車製造が提案されていた。軍部は、電化路線に対して、変電所などが敵に攻撃されると運行停止になる可能性があるとして、蒸気機関車牽引を主張した。折衷案とし、人口密集地帯の東京-静岡間・名古屋-姫路間は電化を採用した。 1941年段階で京都付近の新線通(弾丸列車)過地点は、①「北方案」として、滋賀県の野洲より琵琶湖最短地点の野洲川附近から湖西堅田浮御堂附近に至る。琵琶湖に日本一の大鉄橋を架橋し、直に比叡山にトンネルで入り、洛北修学院附近に抜ける。京都二条駅附近から洛西を南下し高槻に出る。②「南方案」として逢坂山・東山の南から伏見方面に出る。③「現在駅乗入案」として、東海道線に並行する三案が考えられていた。 京都駅新駅の場所については、現在の奈良線東福寺駅と奈良電鉄(現・近鉄京都線)東寺駅の間に高架駅で設置される予定だった。貨物駅は東海道線西大路駅近くに高架駅の予定だった。 1941年8月に新丹那トンネル(熱海-三島間)、日本坂トンネル(静岡-掛川間)の準備工事が始まる。1942年3月に新丹那トンネル東坑口で起工式が執り行われた。1941年7月に新東山(東山)トンネルの建設工事が始まる。1943年に全線の8割のルートが決定し、機関車設計・客車の基準寸法調査なども行われた。海底トンネルは測量法・掘削法・一部地質調査も行われていた。1944年6月に、戦局悪化に伴い計画は正式に中止になる。なお、現代、1964年を弾丸列車計画の完工年としていた。 1964年、東京-新大阪で開業した東海道新幹線は、弾丸列車計画のルート選定・技術開発・用地買収・トンネル工事などを引き継ぐ形になった。日本坂トンネル(2174m、現・東海道新幹線静岡駅-掛川駅間)は、東海道本線(用宗-焼津間)改良工事として継続され1944年10月/9月に完成した。その後、東海道本線の新トンネルに転用され、さらに、東海道新幹線トンネルとして再転用された。新丹那トンネル(7958m、現・東海道新幹線来宮[きのみや])-函南間)は、1943年1月に、戦時下で資材・労働力の不足から工事延期になりそのまま保存された。戦後の1959年に東海道新幹線に転用された。1943年3月に東山トンネル(2094m、東海道本線京都駅-山科駅間)は、弾丸列車用単線断面で完成した。その後、東海道本線(膳所-京都間)改良工事として継続され、1944年8月に完成し、転用された。 ◆扁額 ◈西口坑門上り外線に鉄道院理事・野村彌三郎の揮毫による「品物威亨」、下り内線に野村による「如砥如矢」が掲げられた。 ◈東口坑門上り外線に神戸鉄道管理局長・長谷川謹介の揮毫による「古今相照」、下り内線に長谷川による「山紫水明」が掲げられ、視認できる。 ❊年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 ❊参考文献・資料 『関西鉄道遺産』、『弾丸列車計画』、『図説新幹線前史』、『全国未成線徹底研究 国鉄編』、『鉄道がつくった日本の近代』、ウェブサイト「わが国における鉄道トンネルの沿革と現状(第3報-土木史研究 第10号 1990年6月」、ウェブサイト「土木学会選奨土木遺産」、「報知新聞16年5月6日」、「大阪毎日新聞 16年8月19日付」、ウェブサイト「神戸大学附属図書館デジタルアーカイブ」、ウェブサイト「大林組」、『京都の歴史10 年表・事典』、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|