|

|

|

| 護王神社 (京都市上京区) Goou-jinja Shrine |

|

| 護王神社 | 護王神社 |

|

|

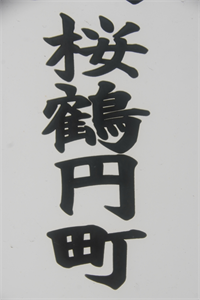

社号標  社号標  狛猪  表門  千度詣・祈願詣・足萎難儀回復御護石        喜多門   御祭神絵巻  塀  座立(くらたて)亥串   和気清麻呂銅像   霊猪手水舎  霊猪手水舎  狛猪  拝殿   拝殿  拝殿、四神の青龍、春、東方  拝殿、四神の朱雀、夏、南方  拝殿、四神の白虎、秋、西方  拝殿、四神の玄武、冬、北方  日本海軍重巡洋艦「高雄」  中門  中門  本殿  本殿  祭神・和気清麻呂  祭神・和気広虫  座立亥串(くらたて-いぐし)  座立亥串  願かけ猪  神木のオガタマの木  オガタマの実  鞍馬石  霊猪の手水舎  霊猪の手水舎  足腰御守  足跡、紫石  足跡  足跡  足跡  舞殿  チェンソーアート、「昇り神猪と降り神猪」、城所ケイジ(1967-)の作  護王会館 祈願殿  聖鳳殿  伊勢神宮遥拝所   祖霊社(近衛社)、歴代宮司、神職、役員総代などの分霊を祀る。  久邇宮御霊殿  警察消防招魂社 護王神社  警察消防招魂社   針之碑、粘板岩  吉井勇(1886-1960)歌碑「風なきに 榠りんの實また ほろと落つ かくて極まる 庭のしづけさ」(「残夢」)   大イチョウ  絵馬  絵馬  絵馬  絵馬  1899年発行の「甲10円券」、和気清麻呂の肖像画と護王神社拝殿が描かれている。  和気広虫木像  猪の絵馬  さざれ石  さざれ石  花梨  花梨の実  亥子祭(11月)  イチョウ  【参照】「 桜鶴円町」( 上京区)の町名 |

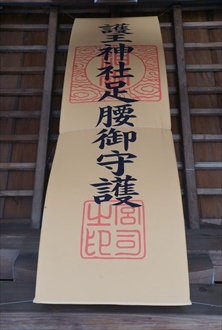

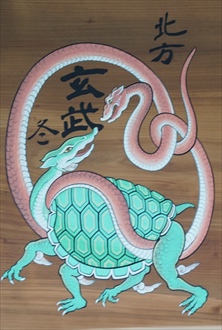

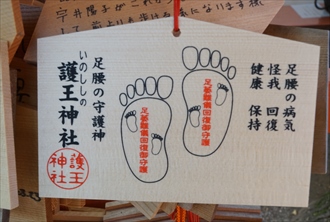

烏丸通を挟んだ御所の西にある護王神社(ごおう-じんじゃ)は、狛犬の代わりに狛猪が置かれ、「いのしし神社」ともいわれる。 孤児救済を行った和気広虫(わけ-の -ひろむし)に因み、「子育明神」とも呼ばれる。 祭神は、和気清麻呂(わけ-の-きよまろ)、姉・和気広虫、藤川百川(ふじわら -の-ももかわ)、路豊永(みち-とよなが)を合祀する。旧別格官幣社。 猪に助けられた清麻呂の足萎えが回復したとの伝承により、足腰の病気、怪我回復、健脚、祈願成就、厄除、災難除け、学問成就、喘息封じ、亥年生まれの守護、子ども守護、子育て、子授け、安産祈願などの信仰がある。御朱印が授けられる。 ◆歴史年表 創建の詳細については不明。 平安時代末期-鎌倉時代初期、前身になる護王善神堂が和気氏氏寺の高雄・神護寺(右京区)境内にあり、護王善神は鎮守として祀られていたという。(「神護寺文書」) 江戸時代、1851年、第121代・孝明天皇は高尾山・神護寺に祀る和気清麻呂霊社(護王善神廟)に、「正一位護王大明神」の神号を授けた。 近代、1874年、神護寺境内にあったままで、別格官幣社に列せられる。「護王神社」と改称された。 1886年、第122代・明治天皇の命により、神護寺より現在地(中院家邸宅跡)に遷座された。(『坊目誌』)。和気広虫、藤原百川、路豊永を配祀する。御所守護の社になる。現在の社殿はこの時に建てられた。護王大祭が始まる。 1890年、日本画家・竹内栖鳳の絵より象った一対の狛猪が拝殿前に置かれる。 1898年、和気清麻呂に正一位が追贈される。 1915年、祭神・和気広虫を合祀した。 現代、1960年、亥子祭が始まる。 ◆和気 清麻呂 奈良時代-平安時代初期の官僚・和気 清麻呂(わけ-の-きよまろ、733-799)。男性。本姓は磐梨別公(いわなすわけのきみ)、藤野別真人(ふじのわけのまひと)。備前国(岡山県)の生まれ。父・乎麻呂。姉は広虫(法均尼)、子は広世、真綱、仲世など。第46代・第48代の女帝・称徳天皇の寵愛を受け、右兵衛少尉、764年、藤原仲麻呂の乱の功により勲6等を授けられた。766年、従五位下、近衛将監。769年、道鏡が皇位に就こうと画策した宇佐八幡宮神託事件(道鏡事件)で、広虫の代わりに宇佐に派遣され、画策を阻止した。だが、称徳天皇により大隅国に配流された。770年、第49代・光仁天皇即位に伴い召還される。第50代・桓武天皇により、783年、摂津職の長官に任じられる。784年、長岡京遷都にも関わる。788年、中宮大夫、民部大輔も兼ね、美作・備前国国造。794年、平安京遷都を桓武天皇に上奏した。796年頃、平安京造宮大夫、799年、従三位民部卿兼造宮大夫。「民部省例(20巻)」を選修した。67歳。 ◆和気 広虫 奈良時代-平安時代前期の女官・和気 広虫(わけ-の-ひろむし、730-799)。女性。父・和気乎麻呂、清麻呂の姉。15歳で葛木戸主に嫁ぐ。第46代・孝謙天皇に仕える。756年、養育していた孤児10人を養子とした。762年、孝謙上皇の出家に伴い出家し法均と号した。764年、恵美押勝の乱の死刑囚375人を減刑させ流罪とした。乱後、孤児83人を養子にする。769年、道鏡即位により処罰され、還俗し備後国に流された。770年、第46代・48代・称徳天皇没後、第49代・光仁天皇即位により従五位下に復した。774年、和気朝臣を贈られ、777年、従五位上、781年頃、典蔵に任ぜられる。785年、従四位上、789年、内侍司典侍になる。70歳。 ◆藤原 百川 奈良時代の官人・藤原 百川(ふじわら-の-ももかわ、732-779)。男性。藤野別真人広虫女、法均。父・宇合、母・久米連奈保麻呂の娘・若女。名は雄田麻呂。771年より、百川と改めた。智部少輔、山陽道巡察使、左中弁、武蔵守、中務大輔、内豎大輔などを歴任した。769年、道鏡皇位事件で和気清麻呂の配流時に、備後国の封郷を割いて配所に送ったという。第46代・第48代・称徳天皇没後、白壁王(後の第49代・光仁天皇)即位に尽力する。771年、参議、中衛大将、式部卿も兼ねた。山部親王(後の第50代・桓武天皇)の立太子に動き、他戸皇子廃嫡に関わる。桓武天皇後宮に娘・旅子が入る。781年、桓武天皇即位後に右大臣を追贈される。山城国相楽郡に墓地がある。48歳。 ◆路 豊永 奈良時代の官吏・路 豊永(みちの-とよなが、?-? )。男性。路公、豊長。道鏡の師。769年、第46代・第48代・称徳天皇の勅使として宇佐八幡宮に神託を受けに赴く和気清麻呂に、道鏡が皇位に就くことは容認しないと伝えた。791年、従五位下、左京亮。 ◆清麻呂・道鏡 弓削道鏡は、女帝・称徳天皇の寵愛を受け、法王と号した。道鏡を帝位に就かせると天下泰平になるという八幡の神託があるとされた。 天皇は、清麻呂を豊前国の宇佐八幡宮に遣わした。だが、清麻呂の神託には、道鏡は君臣の分を犯す無道とあった。このことが、広虫より天皇に奏上されると、天皇と道鏡は怒った。 皇位継承を阻止された道鏡は、清麻呂の名を別部穢麻呂(わけべの-きたなまろ)と変えさせ、大隅に流した。広虫も還俗され、狭虫(さむし)と名を変えられ備後に送られた。 769年、天皇没後、道鏡は失脚し、姉弟の二人は召還になる。 ◆猪 和気清麻呂と猪の関わりは深い。 道鏡は、清麻呂を大隈に追放し刺客を送り込んだ。清麻呂は追っ手に足の筋を切られる。歩行できなくなった清麻呂が輿に乗り進むと、宇佐郡楉田(しもとだ)村で、300頭の猪が突如現れた。猪は輿に10里ほど先導、従い、山中に消える。清麻呂は宇佐八幡宮に再度到り、足の怪我も治癒した。(『日本後紀』) この言い伝えに因み、以来、当社は足腰の守り神として崇敬された。境内には「狛猪」、願かけ石像、置物、絵馬など猪関連の蒐集物がある。 ◆狛猪 境内の狛猪は、正式には「霊猪像(れいちょぞう)」という。拝殿前のものは、近代、1890年に奉納された。日本画家・竹内栖鳳(1864-1942)の絵を象った。砂岩製。 鳥居脇のものは、2006年作による。狛猪、台座を合わせた高さ2.1m、像1m、和泉石製。 ◆願掛け 四手と猪の折り紙のある「座立亥串(くらたて-いぐし)」という願掛け串がある。四手、猪の折り紙のついた竹串になる。2本組になっており、名前と願い事を書いた紙札を挟む。 1本を、ご神木の招魂木(おがたまのき)の根元の願かけ猪の「座立猪(くらたていのしし)」の前に刺して祈願する。もう1本は持ち帰り、家の神棚、玄関上に祀る。 足腰の健康を祈願する際には、足萎難儀回復の碑の前に、「足萎難儀回復守護」と書かれた小さな幟を立てて願掛けする。 ◆和気清麻呂銅像 境内の「和気清麻呂銅像」は、1998年に、和気清麻呂公1200年祭を記念して立てられた。造形作家・松本繁来の作による。台座の「和気清麻呂公」の文字は、裏千家家元・千宗室の揮毫による。 ◆忠孝 戦前、広虫と清麻呂の姉弟は忠孝の手本として『小学国史』に取り上げられていた。 ◆さざれ石 境内に「さざれ石」が祀られている。岐阜県揖斐郡春日村で発見されたという。 石灰質角礫岩であり、雨水に溶解した石灰質が石を終結させた。チャート、赤色チャートを含んでいる。日本国歌「君が代」の歌詞に歌われた石とされている。幅3m、高さ2m、重さ7t。 ◆十円紙幣 近代以降、1890年-1945年、日本銀行兌換券、日本銀行券の「十円紙幣」に和気清麻呂肖像、当社社殿が印刷されていた。 1890年-1939年の本銀行兌換券「改造十円券(表猪10円)」には、表面に和気清麻呂の肖像があった。1899年-1939年の「甲号券(裏猪10円)」には、 表面に和気清麻呂、護王神社拝殿、裏面に猪と英語表記の兌換文言があった。1915年-1939年の「乙10円券(左和気10円」は、国内唯一の左肖像であり表面に本殿、白装束の神官が立つ。1930年-1946年の「丙10円券」には、裏面中央に凸版印刷で本殿がある。1943年-1946年の日本銀行券「い号10円券」には社殿がある。1945年-1946年の「ろ号10円券(4次10円)」の裏面に、オフセット印刷で本殿が描かれている。 「は10円券」には和気清麻呂の肖像があった。ただ、発行されなかった。 ◆「平安神宮」建立計画 御所を挟んだ東西に、同時期、梨木神社と護王神社が対をなして創建された。この件について、岩倉具視(1825-1883)の仙洞御所跡での「平安神宮」建立計画との関連を指摘する見方もある。 1883年、岩倉没後、宮内省は、後の平安神宮創建を念頭において、左右の近侍神として梨木神社(祭神・三条実万)と護王神社(祭神・和気清麻呂)を創祀した。 ◆「高雄」 旧日本海軍重巡洋艦「高雄」には、1932年に乗組員の請願により、護王神社の分霊が艦内に祀られた。以後、艦は武運に恵まれ、沈没を免れたという。 艦は 1927年に竣工し、1947年に除籍になっている。排水量 11350t(竣工時)、13400t(改装後)、全長 203.76m、全幅 19.00m(竣工時)、20.73m(改装後)。 ◆歌碑 近現代の歌人・吉井勇(1886-1960)歌碑「風なきに 榠りんの實また ほろと落つ かくて極まる 庭のしづけさ」(『残夢』)がある。 ◆樹木 境内にナシ科のカリンの大木(京都市巨木名木百選、区民の誇りの木)が植えられている。カリン酒は「ぜんそく封じの御神木」として信仰されている。樹齢100年、樹高14m、幹周り1.5m/1.6m。 神木の1対のオガタマノキは、モクレン科オガタマノキ属の常緑高木になる。名の由来は、神道の「招霊(おぎたま)」から転訛した。季語にも用いられる。天照大神の天岩戸隠れでは、天岩戸の前で舞った天鈿女命が手にしていたという。神前に供える玉串としても用いられた。 イチョウの大木がある。 ◆祭礼 ◈「例大祭護王大祭」(4月4日)では、清麻呂の命日に宮司、陣羽織の氏子が御所建礼門まで練り、門前で「宇佐神託奏上ノ儀」が執り行われる。 ◈「亥子(いのこ)祭・護王亥子会大祭」(11月1日)では、宮中の亥猪(げんちょ)の儀式を再現する。旧暦10月の亥日亥刻に天皇が餅を食し、無病息災、子孫繁栄を祈る。拝殿で宮司が亥子餅を搗き、調貢列をつくり御所に献上する。境内では、亥の子餅が参拝者に振舞われる。 ◆アニメ 当社は、アニメーション『艦隊これくしょん-艦これ-』(原作・DMM.com,KADOKAWA GAMES、制作・ディオメディア、2015年1月-3月、全12話)の舞台になった。 重巡洋艦「高雄」の艦内神社として登場する。 ◆年間行事 新年特別祈祷(1月1日-7日)、歳旦祭(1月1日)、元始祭(1月3日)、崇敬者安全隆昌祈願祭(1月初旬)、節分祭(2月初旬)、紀元節(2月11日)、祈年祭(2月)、還暦祝寿祭(3月3日)、例大祭護王大祭(4月4日)、神幸祭(4月第1日曜日、隔年)、昭和祭(4月29日)、和気公霊廟祭(5月4日)、夏越大祓式(6月30日)、祖霊社例祭(9月22日)、亥子(いのこ)祭・護王亥子会大祭(11月1日)、御遷座記念祭(11月3日)、新嘗祭(11月23日)、新嘗祭(11月)、天長祭(12月23日)、拝殿に干支の大絵馬の設置(故・小田岳堂作、高さ2.7m、幅4.3m)(11月下旬-翌年の1月末)、煤払祭(12月28日)、年越大祓式(12月31日)、除夜祭(12月31日)。 月並祭(毎月1日)、月並初亥祭(毎月初亥日)。 *年間行事(拝観)などは、中止・日時・内容変更の場合があります。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 『京都・山城寺院神社大事典』、『京都古社寺辞典』、『京都大事典』、『京の社』、『昭和京都名所図会 5 洛中』、『京都歴史案内』、『京都秘蔵の庭』、『京都の寺社505を歩く 上』、『あなたの知らない京都の歴史』、『京都の自然ふしぎ見聞録』、『京都 神社と寺院の森』、『京都のご利益徹底ガイド』、『京都のご利益手帖』、『京都の隠れた御朱印ブック』、『週刊 京都を歩く 44 京都御所周辺』、ウェブサイト「コトバンク」 |

|

|

| |

|