|

|

|

| 蹴上インクライン (京都市左京区) Keage incline |

|

| 蹴上インクライン | 蹴上インクライン |

|

|

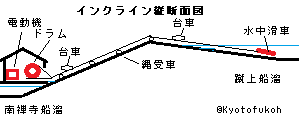

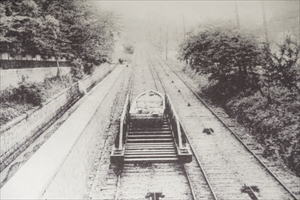

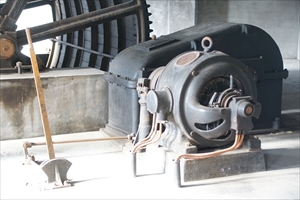

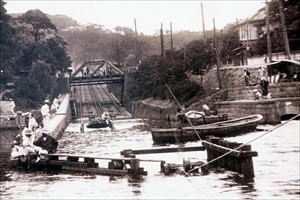

インクライン   インクライン  蹴上インクライン、 OpenStreetMap Japan    【参照】イギリスバーロウ社製のレール2.24m(1887年 )、琵琶湖疏水記念館展示物より  【参照】レールの犬釘、琵琶湖疏水記念館展示物より 【参照】レールの犬釘、琵琶湖疏水記念館展示物より 廃止された市電の敷石の再利用  途中の台車、30石船  インクライン頂部の蹴上舟溜   蹴上舟溜、台車  蹴上舟溜、台車  蹴上舟溜、台車    蹴上舟溜、水中滑車  【参照】インクライン、手前が南禅寺舟溜、琵琶湖疏水記念館展示模型より  【参照】インクラインのレール、縄受滑車、ワイヤーロープ、琵琶湖疏水記念館展示模型より  【参照】台車、琵琶湖疏水記念館展示模型より  【参照】疏水船、琵琶湖疏水記念館展示模型より  【参照】疏水船の運搬船用鑑札(1942年頃)、琵琶湖疏水記念館展示物より  【参照】船に付けた前照灯(年代不詳)、琵琶湖疏水記念館展示物より   【参照】蹴上インクライン(年代不詳)、琵琶湖疏水記念館の説明板より  【参照】蹴上インクライン(1940年頃)、琵琶湖疏水記念館の説明板より  【参照】インクライン(右)と水圧鉄管(1893年頃)、関西電力株式会社の説明板より  踏切  第2琵琶湖疏水    南禅寺舟溜、京都市動物園  旧ドラム室(現・京都市動物園の施設の一部)  旧ドラム室の開口部  旧ドラム室  旧ドラム室、ドラム、電動モーター  旧ドラム室、電動モーター  旧ドラム室、電気系統  【参照】南禅寺舟溜、インクライン(年代不詳)、京都市上下水道局の説明板より  【参照】南禅寺舟溜、インクライン(1907年)、国立国会図書館所蔵写真帳、京都市上下水道局の説明板より |

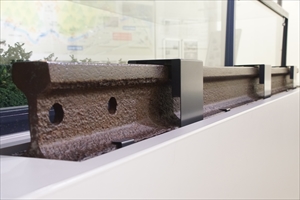

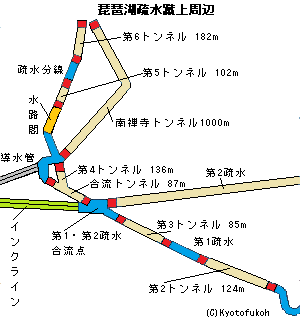

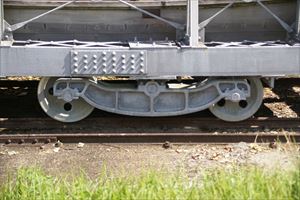

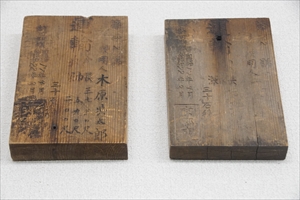

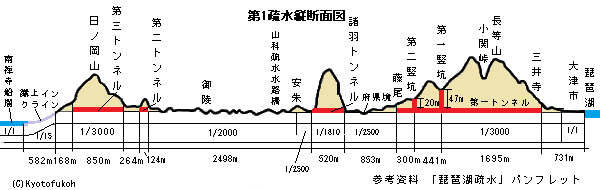

琵琶湖疏水に蹴上インクライン跡(けあげ-いんくらいん)がある。インクラインとは、船運を運んだ傾斜鉄道だった。蹴上インクラインは電動式としては日本最長だった。 一帯は、国の史跡として整備され、インクラインの一部設備は静態保存されている。インクライン跡沿いには桜並木、ツツジなどが植えられ名所になっている。 ◆歴史年表 近代、1887年、5月、インクラインが着工する。 1889年、4月、土木工事が完工した。10月、レール敷設が着工する。 1890年、1月、インクラインが完成した。建設当時としては世界最長だった。 1891年、7月、運輸船第1号が運航した。11月、運転開始される。12月、営業開始する。 1892年、機械室(ドラム室)が南禅寺舟溜(インクライン下)に移転した。 1902年頃、最盛期を迎える。 1908年、疏水舟の船運量14万6000tになる。 現代、1948年、11月、インクラインが稼動中止になる。 1960年、3月、電気設備も撤去された。 1975年、史跡公園に準じられる。 1973年、山ノ内浄水場の送水管埋設工事のためレールも撤去された。 1976年、12月、産業遺産として保存するため形態保存工事が始まる。 1977年、4月、形態保存工事が終わる。5月、完成式が行われた。 1996年、蹴上インクライン、水路閣など琵琶湖疏水に関する12カ所が、近代遺産として国の史跡に指定された。 2018年、蹴上インクラインの旧ドラム室(南禅寺舟溜、現・京都市動物園施設の一部)が一般公開された。 2025年、5月、蹴上インクラインは、琵琶湖疏水施設(24カ所)として国宝(5カ所)の一つに指定された。 ◆田邊 朔郎 近代の土木工学者・田邊 朔郎(たなべ-さくろう、1861-1944)。男性。江戸の生まれ。1861年、朔郎が9カ月の時、父が病死する。その後、生活困窮する。1868年、戊辰戦争を逃れ武州幸手に移る。1869年、叔父・太一のもとに移る。1871年、太一が外務省任官になりその援助を受けた。1874年、東京に戻り、湯島天神下の「共慣義塾」で英語、漢学、数学を学んだ。1875年、工学寮付属小学校に入学した。1877年、工部大学普通科に入学する。2年後、私費生として工部大学校土木科(東京大学工学部の前身)で学ぶ。1881年以来、京都での実地調査に基づく、実地科卒業論文「琵琶湖疏水工事の計画」を執筆した。土質調査の際に右手を負傷し、左手だけで製図、測量して書いている。叔父の破産後、借金して学業を続け、1883年、工部大学校を卒業した。卒論が京都府知事・北垣国道の目に留まる。請われて京都府疏水准判御用掛として採用され、琵琶湖疏水工事に従事する。1885年、疏水事務所の工事担当として疏水工事が着工した。1886年、疏水事務所の工事部長になる。1887年、工師として全体責任者になった。1888年-1889年、アメリカ合衆国に出張し、水力配置法の取調、ポトマック運河、モリス運河、リン市電気鉄道の調査を行う。1890年、琵琶湖疏水が完成する。国道の長女・しずと結婚した。媒酌人は榎本武揚だった。帝国大学工科大学教授に就任した。1891年、蹴上発電所が完成する。工学博士を授与される。1892年、震災予防調査会委員に任じられる。疏水工事報告書について英国土木学会より、テルフォード・メダルを授与される。1893年、内務省土木会委員に任じられた。1894年、義父・国道の依頼により北海道に出張し、北海道鉄道敷設のための調査を行う。1896年、東京帝大を退任し、北海道庁鉄道部長として官設鉄道の計画・建設にあたる。1897年、臨時北海道鉄道敷設事務調査嘱託に任命された。1898年、北海道鉄道部長に任命され、北海道に移る。1900年、ロシア・シベリア鉄道工事を視察した。アメリカ合衆国を訪ねる。鉄道部長を辞し、創設された京都帝国大学理工科教授に就任した。1901年、京都市土木顧問を兼務し、市の三大事業計画を推進する。1910年、京都帝国大学教授に就任した。京都市名誉顧問になる。1916年-1823年、京都帝国大学工科大学長に就任した。1923年、土木学会会長に就任する。1924年、京大名誉教授になる。勲一等瑞宝章を受章した。1929年、東京・万国工業会議副議長、土木文化会議委員長に推された。1938年、京都市から有功者として表彰された。 米国鉄道協会会委員、アメリカ合衆国土木会会員になる。編纂委員長として『明治工業紙』(全10巻)(1925-1931)に関わる。著『明治以前日本土木史』(1936)は日本土木史の基本文献になっている。81歳。 詩歌、漢詩文、書画、琴を嗜み、工事関連の石片を蒐集した。 墓は大日山墓地にある。顕彰碑(京都市長寄付の黒御影石)には「希英魂永留本市」と刻まれている。傍らに夫人・静子の墓もある。 ◆高木 文平 江戸時代後期-近代の実業家・教育者・高木 文平(たかぎ-ぶんぺい、1843-1910)。丹波桑田郡(京都府)の生まれ。代官の長男。弟に司法官・弁護士・高木豊三。1868年以降、田園開発し、生地に茶・桑栽培を導入した。1869年、私学校を設立し、考案した兵式体操を全国に普及させる。1875年、京都府監察になる。1879年、京都名品会社を設立する。1880年-1890年、府会議員になる。1882年、京都商工会議所の初代会長に就いた。1889年-1890年、市会議員になる。1894年、京都電気鉄道会社の社長、1906年、宇治電気会社取締役に就任した。68歳。 琵琶湖疏水計画に発電事業を加えた。京都経済界で指導的な立場にあった。 ◆インクライン 蹴上インクラインは、近代、1887年5月に着工し、1890年1月に完工した。建設当時としては世界最長のを誇った。1891年11月より運転開始され、12月に営業開始した。 インクライン(incline)とは傾斜鉄道、勾配(こうばい)鉄道とも呼ばれた。標高差のある2つの水路間輸送のための陸送装置だった。傾斜面にレールを敷き、動力によりワイヤロープで、船・貨物などを載せた艇架台(台車)を牽引し昇降させた。 蹴上にインクラインが計画されたのは、この区間が急勾配(15分の1)のため、船での往来ができなかったことによる。アメリカ合衆国ニュージャージー州モーリス運河のインクラインの例に倣った。インクラインという陸送になると、舟溜に到着した船は、水中まで敷かれたレール上を進み、下の台車に固定された。旅客、貨物を乗替、積替することなくそのまま運航させることができた。 蹴上インクライン工事では、第3トンネルを掘削した土砂を埋め立てて造られた。工費は4万4000円だった。頂部(南東)の蹴上舟溜と下部(北西)の南禅寺舟溜間の坂(延長581.8m、地幅22m、上幅7.5m、落差36.4m、勾配15分の1)を、艇架台(4輪付台車)に高瀬舟(三十石船)を載せるドライ式を採用した。艇架台は当初は木製であり、後に鉄枠になる。当初、ドラム(滑車)巻上機の動力源として水車動力(20馬力、15kW)を予定した。水車場内のウインチ(巻上機)と水中滑車を回転させ、ワイヤーロープに繋いだ軌道上の台車を牽引させる計画だった。 1888年に土木技術者・工学者・田邊朔郎(1861-1944)、実業家・高木文平(1843-1910)の調査委員は、アメリカ合衆国コロラド州アスペンの銀山を視察し、蹴上での水力発電導入を決定する。1891年11月に蹴上発電所が送電開始したため、インクラインの動力源も電力に設計変更される。電動機によるワイヤーロープ牽引になった。 両勾配式であり、複線で軌間(軌条[レール]間隔)は2.6mだった。ドラム(巻上機)(直径3.6m)は当初、頂部の蹴上舟溜の上(煉瓦造平屋、6間四方、120㎡)に建てられた。1892年/1893年に下部の南禅寺舟溜北側の建物(京都市動物園休憩所下に現存)に移転され改造されている。ドラムを35馬力(25kW)の直流電動機(440V、70A)で回転させ、ワイヤーロープ3.5インチ(直径3㎝、周囲8.9㎝)を巻上て運転した。蹴上舟溜の水中部では、水中滑車は大(直径10フィート6インチ(3.2m)、6フィート(1.8m)、4フィート(1.2m)を水平に設置した。蹴上舟溜に中、小、南禅寺舟溜に大が設置されていた。 レール(平底型)は当初、イギリス式のものをアメリカ合衆国から輸入した。現在もレールに「BARROW STEEL Mo 1887 272 ISR STEEL 75LB」の銘が入っている。イギリスバーロウ社の1887年6月製造の鋼製75ポンド(lbs、34㎏)レールが使用された。日本最古の75ポンドレールになる。なお、当時の一般鉄道では60ポンド(27.2㎏)レールが使用されていた。 軌道中心には縄受滑車(直径60.6㎝)を9m間隔で設置し、ワイヤーロープが地面で擦れるのを防いだ。艇架台は軌道上を76㎝/sec、1.52m/secで運転され、10-15分で上下させることができた。 琵琶湖疏水の完成により、大津、京都、伏見、大阪間の舟運が確立する。1891年-1951年に、旅客、貨物(近江米など)を運んでいる。1902年頃の最盛期には、貨物船14600隻、旅客船21000隻、年間20万人の旅客を運んだ。1911年に渡航客13万人になる。その後、鉄道の開業などで廃れ、1915年に3万人台に激減する。1921年には国鉄東海道本線の東山トンネルが開通し、山科駅が開設されている。1925年に京阪電気鉄道京津線が全線開通する。この年、貨物は22.3万t、1日150隻の運航があった。その後、貨物の陸送も進み、1948年11月に稼働休止になる。1951年9月に30石船が砂を運搬したのがインクライン稼働の最後になった。 1973年に、山ノ内浄水場の送水管埋設工事のためレールも撤去された。地下鉄東西線工事では、レールの4分の3が撤去されたという。5カ国6製造会社のレールが含まれていた。 1996年に、蹴上インクライン、水路閣など12カ所が通産省の近代遺産として国の史跡に指定された。2025年5月に、蹴上インクラインは、琵琶湖疏水施設(24カ所)として国宝(5カ所)の一つに指定された。 なお、1894年に伏見インクラインが完成している。墨染発電所(伏見区)付近の墨染と伏見城外堀跡間に設置されていた。 ◆疏水船 ◈疏水を利用し伏見-大津間の運輸船、遊覧船が運航した。木造の船は、船頭が舵を取った。大津に向かう上りの際には、水路沿いに人力で船を牽引した。 近代、明治期(1868-1912)には、遊覧船が蹴上-大津間で運行する。トンネルに入ると舳先に石油カンテラを灯し、船中央には提灯を下げて明りを取った。トンネルの両側には綱が渡してあり、船頭は暗がりで綱を手繰り寄せて船を進めていた。 ◈第1疏水の運輸船は五十石積(料金50銭)、三十石積(30銭)、十石があった。第1トンネル、第3トンネル内では舳先に前照灯(石油カンテラ)を灯すことが決められていた。夜間の運航もあった。船は京都市の許可を得て、船の後ろに鑑札をを掲げ、疏水中央を航行する決まりになっていた。 船便の最盛期は、近代、1916年-1931年だった。大津から京都への船便として米(玄米、白米)が最も多く、野菜、煉瓦、石材もあった。夷川舟溜、鴨川運河沿いには精米用の水車小屋が建ち並んでいた。 京都から大津への船便は、糠が多かった。 ◆復元 蹴上インクラインの廃止後、跡地は荒廃する。地元の人々が「蹴上インクラインを復興する会」を結成し、京都市に対し復元を働きかけた。 現代、1976年12月に、産業遺産として保存するための形態保存工事が始まる。1977年4月に工事が終わり、5月に完成式が催されている。 インクライン跡の坂道(582m)に複線レールを敷設し、廃止された市電の敷石が敷かれて整備される。台車も設置され、30石船が載せられた。桜も植えられ、16代・佐野藤右衛門が管理した。ツツジも植えられ、南禅寺舟溜付近には大田ノ沢(北区)のカキツバタの種も蒔かれ、育成された。 ❊原則として年号は西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 ❊参考文献・資料 京都市水道局の説明板、琵琶湖疏水記念館、『京都大事典』、『琵琶湖疏水の散歩道』、『琵琶湖疏水の100年 叙述編』、『琵琶湖疏水の100年 資料編』、『びわ湖疏水探求紀行 インクライン編』、『びわ湖疏水探求紀行 産業遺産編』、『びわ湖疏水探求紀行 疏水船編』、『琵琶湖疏水記念館 常設展示目録』、関西電力株式会社、ウェブサイト「京都市上下水道局」、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|

|

|