|

|

|

| 旧東海道本線稲荷駅ランプ小屋・鉄道唱歌の碑 (京都市伏見区) Inari Station Lamp Hut |

|

| 旧東海道本線稲荷駅ランプ小屋 | 旧東海道本線稲荷駅ランプ小屋 |

|

|

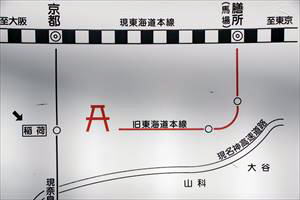

東側 東側  「ランプ小屋」「国鉄最古の建物」の銘鈑  「近代化産業遺産」の銘鈑  東側  東側 東側 南東角、柱型  南東角、柱型上部  南側  東側、窓  東側、窓上  南側  西側  西側、入口上部 西側、入口上部 赤線が旧東海道本線・伏見稲荷大社、上が現在の東海道本線、JRの説明板より   鐡(鉄)道唱歌碑  【参照】JR稲荷駅  【参照】JR稲荷駅 |

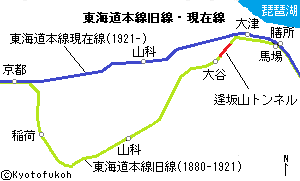

JR稲荷駅の南隣に、小さな煉瓦造の建物が遺されている。旧東海道線稲荷駅ランプ小屋(きゅう-とうかいどうせん-いなりえき-らんぷごや) 、稲荷駅ランプ小屋などと呼ばれている。 旧東海道本線唯一の建築遺構であり、旧国鉄最古の建物、京都市内最古の煉瓦造建築物とみられている。 ◆歴史年表 近代、1879年、稲荷駅は京都-大谷間の開業の際に設置された。 1880年、7月、旧東海道本線の全線開通になった。 1880年、ランプ小屋が建てられた。 1921年、8月、旧東海道本線は廃止された。 現代、2008年、ランプ小屋は、経済産業省の近代化産業遺産として認定される。 ◆ランプ小屋 ランプ小屋は、稲荷駅舎南にある。近代、1880年に建てられた。旧東海道本線唯一の建築遺構であり、準鉄道記念物に選定されている。旧国鉄最古の建物であり、京都市内最古の煉瓦造建築物とみられている。現代、2008年に、経済産業省の近代化産業遺産として認定されている。 小屋は危険品庫として、「油庫」「ランプ部屋」などとも呼ばれた。当時は、室内灯、車両灯、信号灯、標識灯などはすべてランプに頼っていた。これらの燃料になる石油類を格納する施設であり、防火のために煉瓦造が多かった。 煉瓦は一枚積みのイギリス積み(長手のみの段、小口のみの段と一段おきに積む方式)になっている。架構は、垂木のみで支える。西側の平側にフラットアーチ(水平な梁を楔形の迫石に分割して組み立てた)を持つ出入口を開き、背面東側にも同様のアーチ窓がある。南側2カ所の出隅に、半枚分の壁厚を増した柱型が付く。北側妻側面は、現在はコンクリート壁になっている。当初は北側に建物が繋がり、後に切断されたとみられている。 煉瓦造、平屋建、切妻造、桟瓦葺。 ◆旧東海道本線 旧東海道本線の敷設工事は、近代、1878年8月21日に施工した。馬場(大津市膳所)、大谷(大津市)、山科、稲荷、京都の線区の工事は、大掛かりな土木工事であり難工事になった。山間部を通過する初めての鉄道のため、隧道掘削、丘陵部の切取築堤などが行われた。基本測量以外の工事は、すべて日本人の手により行われた。1880年7月14日に、第122代・明治天皇が臨幸し開通式が執り行われている。7月15日に全線開通になった。 旧東海道本線は、南に大きく迂回していた。大津から逢坂山トンネルを抜け南下し、旧山科駅(現・地下鉄小野駅付近)から、稲荷駅を経て京都に北上していた。さらに、急曲線の連続急勾配だった。 1915年から線路変更工事が行われている。1921年8月1日に旧本線は廃止され、現在の東海道本線ルート、膳所-京都間が開通し切り替えられた。京都-稲荷間は奈良線に転用され現在に至る。 ◆鉄道唱歌 ランプ小屋の左手(南側)に、「鐡(鉄)道唱歌」の小さな碑が立てられている。「赤き鳥居の神さびて 立つは伏見の稲荷山」と刻まれている。近代、1971年正月に伏見稲荷大社によって立てられた。 鉄道唱歌は近代、1900年5月に出版されている。第1集東海道篇は、作詞・大和田建樹、作曲・多梅稚(おおの-うめわか)/作曲競作・上眞行による。1番-66番まであり、鉄道沿線の駅名、風物を歌詞に織り込んでいる。 1番は新橋で「 汽笛一声新橋を/はや我汽車は離れたり/愛宕の山に入りのこる/月を旅路の友として」で始まる。 44番は大谷で「むかしながらの山ざくら/におうところや志賀の里/都のあとは知らねども/逢坂山はそのままに」になっている。 45番は山科で「大石良雄が山科の/その隠家はあともなし/赤き鳥居の神さびて/立つは伏見の稲荷山」であり、碑には後半のみの歌詞が刻まれている。赤穂義士首領・大石良雄(内蔵助、1659-1703)は、山科に閑居していた。後半は、伏見稲荷大社について歌っている。 46番は京都で「東寺の塔を左にて/とまれば七条ステーション/京都々々と呼びたつる/駅夫のこえも勇ましや」だった。 ❊内部は通常非公開 ❊原則として年号は西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 ❊参考文献・資料 JRの説明板、『京都の近代化遺産 近代建築編』、『京都の赤レンガ』、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|