|

|

|

| 京都大学旧土木工学教室本部(総合研究14号館) (京都市左京区) the former Main building of the Engineering Civil Laboratory of the Engineering Department of Kyoto University |

|

| 京都大学旧土木工学教室本部 | 京都大学旧土木工学教室本部 |

|

|

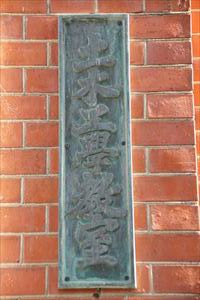

南側    南側、正面、玄関  南側、正面、玄関、「土木工学教室」の銘鈑  南側、正面、玄関  南側、正面、玄関  南側、正面、玄関     南側、正面  南側  南側  南側  南側  南側  南側  西側  北側  北側   北側  【参照】建物の北側にある田邊朔郎寄付のモミの木?  【参照】「田邊朔郎寄附」の石標  【参照】「理工科大學」の石標 |

京都大学の本部構内に、京都大学旧土木工学教室本部(きょうとだいがく-きゅう-どぼくこうがく-きょうしつほんぶ)はある。現在は総合研究14号館と呼ばれている。 設計は、京都帝国大学営繕課・永瀬狂三による。 ◆歴史年表 近代、1897年、京都帝国大学土木工学科は開設された。当初は現在の構内南東部にあり、機械工学科とともにあった。 1917年、現在地の北東部に移転し、本館が新築になる。旧地の製図室も移築した。その後、製図室は失われている。 1924年、本館の両翼部が増築されている。 ◆永瀬 狂三 近現代の建築家・建築学者・永瀬 狂三(ながせ-きょうぞう、1877- 1955)。愛知県の生まれ。父・誉。1906年、東京帝国大学建築学科を卒業後、横浜・下田築造合資会社を経て、1908年、辰野・片岡設計事務所に入る。1909年、京都帝国大学建築部嘱託に入り、山本治兵衛の下で大学施設の建築を手掛ける。1917年、京都帝国大学工学部講師になる。1919年-1929年、山本の跡を継ぎ、京都帝国大学建築部長(1920年、組織改編により営繕課長)になる。京都高等工芸学校講師になった。1929年、退職する。その後、京都帝国大学工学部、京都高等工芸学校講師になる。1935年-1945年、京都工学校(現・京都工芸繊維大学)校長になる。77歳。 京都帝国大学営繕組織で数多くの大学施設建設を手掛けた。主な作品は、京都大学学生集会所、1912、現存せず) 、旧京都帝国大学寄宿舎(現・京都大学吉田寮現棟、1913) 、京都大学旧生理学教室研究室(1914) 、京都大学旧生理学教室研究室(現・京都大学医学部推進センター、1914)、京都大学土木工学教室本部(1917)、京都大学理学部附属地球物理学研究所(1924) 、京都大学農学部附属農場園芸実験室 (1924年、現存せず) 、京都大学理学部附属地球物理学研究所 (1924) 、京都大学本部本館(1925)、旧大和田銀行本店(現・ 敦賀市立博物館(1927)、愛知・崋山文庫(1934)など。 ◆山本 治兵衛 江戸時代後期-近代の建築家・山本 治兵衛(やまもと-じへえ、1854-1919)。江戸の生まれ。工部省の建築技術者・立川知方に師事し、設計・製図を修めた。1878年、東京府庁土木課に入り、病院建築・河川開鑿工事などを手がける。1881年、東京府御用掛・土木課工事部、1883年、土木家屋橋梁掛に転任した。1884年、小笠原出張所庁舎建築工事に関わる。1885年、工部省鉄道局、鉄道局属になった。1887年、 文部省に入る。1888年、第三高等中学校に出張した。1892年、東京美術学校技手兼文部属になる。1893年、文部属専任になり、久留正道営繕掛長のもとで勤めた。1896年、文部技手になる。1898年、京都帝国大学に出張し、文部技師になる。1900年、新設された文部省京都出張所長になる。1905年、文部省福岡出張所長、1906年、文部省京都出張所長になる。1907年-1919年、 新設された京都帝国大学技師・初代建築部長になった。文部省京都出張所長心得を兼任した。65歳。 高等教育機関、病院の建築を多く手がける。主な関わった工事は、小笠原出張所庁舎(1884)、京都第三高等中学校(1887)、京都帝国大学(1898)、岡山・第六高等学校(1900)、金沢・第四高等学校(1900)、鹿児島第七高等学校造士館(1900)、京都帝国大学福岡医科大学(九州帝国大学、1905)、奈良女子高等師範学校本館(奈良女子大学記念館、1909)など。 ◆建築 京都帝国大学土木工学教室本部は、近代、1917年に竣工された。設計は、山本治兵衛の後を受けて、京都帝国大学営繕課・永瀬狂三による。 永瀬の初期作品であり、明治期に比較し、ファサード(正面)の意匠は彫りが浅く、窓も大きい。壁面に凹凸を細かくつけている。石材は装飾的に配している。内部は、セセッション的(19世紀末のドイツ・オーストリア各都市に興った革新運動、分離派)な直線が目立つ。両翼は1924年に増築されている。 施工は直営、煉瓦造2階建、瓦葺。 ◆土木工学科 京都帝国大学工学部「土木工学科」は、近代、1897年に京都帝国大学の創設と同時に設立された。 さらに、1898年に設立された「採鉱冶金学科」は、1942年に学科が2分割され「鉱山学科」が設立される。現代、1964年に「資源工学科」に改称された。 他方、土木工学科の一部が分離独立し、現代、1958年に「衛生工学科」、1963年に「交通土木工学科」が設立された。 1996年に土木、交通土木、衛生、資源の4学科を統合し、新たに工学部「地球工学科」が発足している。 *内部は通常非公開 ❊原則として年号は西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 ❊参考文献・資料 ウェブサイト「京都大学工学部地球工学科」、 『近代京都の名建築』、『京都市の近代化遺産 近代建築編』、ウェブサイト「幻の建築家永瀬狂三-田原市博物館」、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|