|

|

|

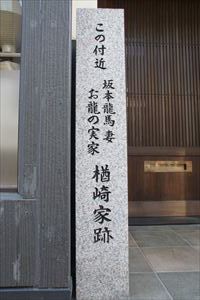

| 楢崎家跡(お龍実家) (京都市中京区) Site of Narazaki family house |

|

| 楢崎家跡(お龍実家 ) | 楢崎家跡(お龍実家 ) |

|

|

|

柳馬場通三条下ル東側に「坂本龍馬妻 お龍の実家 楢崎家跡(さかもとりょうま-つま-おりょう-の-じっか-ならざきけ-あと)」の石標が立つ。 付近に、楢崎家があったという。 ◆歴史年表 江戸時代後期、この地に医師・楢崎将作(1813-1862)の家があったという。龍も一時、住んだという。 現代、2008年、10月、NPO法人京都龍馬会により石標が立てられた。 ◆楢崎将作 江戸時代後期の医師・楢崎将作(ならざき-しょうさく、1813-1862)。氏は藤原、諱は貺(たまう)、字は大蔵、号は東崦、繁杏。奈良崎大造豊明の子。母は重野貞。長女は坂本龍馬の妻・お龍。父を継ぎ、京都柳馬場三条南で内科・外科医を営む。青蓮院宮尊融法親王の侍医になる。1858年、安政の大獄に連座して捕えられた。1589年、釈放される。京都の自宅で没した、六角獄舎で獄死したともいう。49歳。 梁川星巌、紅蘭、梅田雲浜、頼三樹三郎、池内大学ら尊王派と交流した。 西林寺(中京区→左京区)に葬られたという。 ◆楢崎龍 江戸時代後期-近代の女性・楢崎龍(ならさき-りょう、1841-1906)。お龍(おりょう)、西村龍、春。京都の生まれ。青蓮院宮の侍医・楢崎将作の長女、母は貞(夏)。1862年、勤王家の父が安政の大獄で捕えられ、赦免後病死し家族は離散する。お龍は七条新地の旅館「扇岩」で働く。1864年頃、龍馬と出会い、親戚筋の知足院の仲介により、金蔵寺で内祝言を挙げた。1865年、秋頃、龍馬はお龍の身柄を「寺田屋」女将・お登勢に託した。春と名付けられ娘分として寺田屋に置かれた。1866年、1月、龍馬は寺田屋に投宿し、お龍の機転により伏見奉行配下の捕吏より脱出した。(寺田屋事件)。龍馬の刀傷治療のためにともに薩摩へ下る。お龍は途中の長崎で下船し、小曾根英四郎家に預けられた。1867年、下関の伊藤助太夫家に妹・起美と過ごす。龍馬暗殺(近江屋事件)後、1868年、土佐高知・坂本家に移り、妹・起美の嫁ぎ先の安芸郡・千屋家(菅野覚兵衛の実家)へ移る。1869年、寺田屋のお登勢を頼る。1875年、東京の呉服商人・西村松兵衛と再婚し、「ツル」に改名して横須賀に暮らした。妹・光枝がお龍を頼る。松兵衛と光枝が内縁関係になり、お龍は別居した。晩年、退役軍人・工藤外太郎に保護された。月琴を奏でた。 66歳。 墓は信楽寺(横須賀市)にあり、京都霊山護国神社(東山区)に分骨された。 ◆お龍・龍馬 お龍は青蓮院宮に仕え内・外科医の楢崎将作の長女として富小路六角付近に生まれる。その後しばらくして現在地(柳馬場通三条下ル)に移り住んだという。 1862年に父没後、家族は離散し、母・貞と妹・君江は河原屋五兵衛(五郎兵衛)の隠居所に住み、土佐藩浪士のための賄をした。ここに龍馬も住んでおりお龍と龍馬は知りあう。龍馬はお龍にについて姉・乙女への手紙に、「まことにおもしろき女」と書き送った。 ❊原則として年号は西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 ❊参考文献・資料 ウェブサイト「京都市 京都のいしぶみデータベース」、『京都大事典』、『新選組と幕末の京都』、『京都幕末維新かくれ史跡を歩く』、『坂本龍馬大事典』、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|