|

|

|

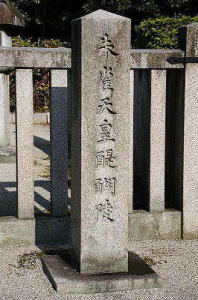

| 朱雀天皇 醍醐陵 (京都市伏見区) Imperial mausoleum of Emperor Suzaku |

|

| 朱雀天皇 醍醐陵 | 朱雀天皇 醍醐陵 |

|

|

「朱雀天皇 醍醐陵」の石標  |

醍醐御陵東裏町(だいご-ごりょう-ひがしうら-ちょう)に、醍醐陵(だいご-の-みささぎ)はある。平安時代中期の第61代・朱雀天皇(すざく-てんのう)が葬られている。 古く、北西近くにある朱雀天皇の父・醍醐天皇が葬られた後山科陵(のちのやましな-の-みささぎ)は、「上御殿(上ノ御殿)」、朱雀天皇陵は「下御殿(下ノ御殿)」と呼ばれていた。 ◆歴史年表 平安時代、952年、旧8月15日、朱雀天皇は亡くなる。旧9月20日、山城国・来定寺の北野で火葬にされた。旧9月21日、遺骨は父・醍醐天皇陵の傍らに納められる。 中世(鎌倉時代-室町時代)、衰微し、民家の竹林中にあった。 江戸時代、1698年、幕府の山陵探索により陵として竹垣が設けられている。 1862年-1863年、文久の修陵では、「醍醐法華堂」としている。 1864年、大幅に修陵された。 ◆朱雀 天皇 平安時代中期の第61代・朱雀 天皇(すざく-てんのう、923-952)。男性。寛明 (ひろあきら/ゆたあきら) 、法諱は仏陀寿。京都の生まれ。父・第60代・醍醐(だいご)天皇、母・太政大臣・藤原基経の娘・藤原穏子(おんし)の第11皇子。3歳まで、菅原道真の怨霊の祟りを避けて、御殿の格子を上げず、昼夜灯を灯した御帳台の中で育てられたという。925年、3歳で皇太子、930年、父の譲位により8歳で即位した。母の兄・藤原忠平が摂政(後に関白)になり実権を掌握した。在位中に、自然災害が頻発し、海賊も多く出没した。承平・天慶年間(931-947)、平将門、藤原純友が乱を起こし、武士台頭の契機になる。(承平・天慶の乱)。946年、母の言に従い、弟の成明親王(第62代・村上天皇)に譲位した。将門の乱を恐れたためという。嵯峨、醍醐、大堰川などへ行幸し、芥川野(あくたがわの)、栗隈野(くりくまの)などへ遊猟した。晩年は出家し、仁和寺に入り、仏陀寿と称した。952年、その5カ月後に没した。歌集に『朱雀院御集』がある。諡号は、譲位後に母と移った後院の朱雀院に因み朱雀院という。京都で没した。30歳。 在位中に、久しく途絶えていた摂政関白が復活し、藤原氏が就いている。陵墓は醍醐陵(伏見区)にある。 ◆陵墓 円丘であり、南面している。 平安時代、952年旧8月15日、朱雀天皇は亡くなる。旧9月20日、山城国・来定寺の北野で火葬にされた。旧9月21日、遺骨は父・醍醐天皇陵の傍らに納められる。当初、山陵は営まれなかった。(『扶桑略記』)。 中世(鎌倉時代-室町時代)、衰微し、民家の竹林中にあった。北西近くの醍醐天皇の後山科陵は、「上御殿(上ノ御殿)」、朱雀天皇陵は「下御殿(下ノ御殿)」と呼ばれ、陵所を失うことはなかった。 江戸時代前期、1698年、幕府の山陵探索により陵として竹垣が設けられている。江戸時代後期、1862年-1863年、文久の修陵では、「醍醐法華堂」としている。1864年、大幅に修陵された。 60 醍醐天皇 (在位 :897-930)→61 朱雀天皇 (在位 :930-946) →62 村上天皇 (在位 :946-967) *原則として年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 『検証 天皇陵』、『天皇陵 謎解き完全ガイド』、『歴代天皇125代総覧』、『歴代天皇年号事典』、『京都の歴史を足元からさぐる 洛北・上京・山科の巻』、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|