|

|

|

| 伊藤若冲の生家跡 (京都市中京区) Birthplace of Ito,Jakuchu |

|

| 伊藤若冲の生家跡 | 伊藤若冲の生家跡 |

|

|

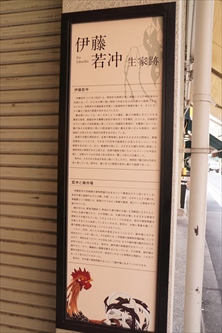

錦市場  錦市場  「錦小路通」の通り名  若冲の生家跡の立て看板  若冲の生家跡  錦市場の西入口の若冲の絵  若冲の説明板  錦市場の若冲の垂れ幕  錦市場の若冲の垂れ幕  【参照】錦市場で営業している青果店 |

「京の台所」と呼ばれる錦市場の西端、高倉通と交わる西入口付近に、江戸時代の画家・伊藤若冲の生家跡がある。若冲は、市場の店頭に並ぶ野菜、魚、庭に放し飼いにされていた鶏などをじっくりと観察した。 錦市場には、現在、若冲関連の石標などは立てられておらず、説明板、電柱を覆った立看板様のもの、若冲の作品をあしらった看板、垂れ幕などが下げられている。この地のやや西の南側には、若冲の画室、家作(持家、貸家)もあったという。現在、錦市場には青果店が2軒が営業しているが、若冲との関わりはない。 ◆歴史年表 江戸時代、1716年、伊藤若冲は、錦小路の青物問屋「桝屋(ますや)」に生まれた。 1738年、父没後、若冲は、4代当主・桝屋(伊藤)源左衛門を襲名した。 1755年、若冲は、40歳で家督を次弟・宗巌に譲り、隠居し作画に入る。 1765年、末弟・宗寂が亡くなる。 1774年、若冲らが奔走し、錦市場の再開が許される。 1791年/1790年より、石峰寺の門前に草庵「斗米(とべい/とまい)庵」を結び移り住む。 ◆伊藤 若冲 江戸時代中期-後期の画家・伊藤 若冲(いとう-じゃくちゅう、1716-1800)。男性。名は汝釣、字は景和、別号に斗米庵・米斗翁など。京都・高倉錦小路の青物問屋「桝屋(ますや)」の長男に生まれた。1738年、父が42歳で没後、4代当主・桝屋(伊藤)源左衛門を襲名した。1751年頃、宝蔵寺に父母の墓をたてる。1752年頃、相国寺の僧・大典顕常より、若冲の居士号を与えられる。大典は若冲を支援した。萬福寺の中国僧・伯珣照浩とも交流した。1755年、40歳で家督を次弟・宗巌に譲り、隠居し作画に入る。1758年頃、「動植綵絵」連作着手。1759年、鹿苑寺大書院障壁画を制作する。1764年、金比羅宮奥書院上段の間に描く。1765年、「動植綵絵」「釈迦三尊像」を相国寺に寄進(1770年完了)。宝蔵寺に亡弟・宗寂の墓を立てた。1773年、萬福寺で道号「革叟」を授かる。1766年、相国寺に寿蔵を建てた。1767年、拓版画「乗輿舟」制作。1768年、『平安人物誌』に3番目に名が載る。1774年、若冲らが奔走し、錦市場の再開が許される。1776年頃、石峰寺五百羅漢の石像を制作を開始する。1788年、天明の大火で家を焼かれた。1790年、大坂・西福寺に襖絵「群鶏図」を描く。1791年(1790年とも)頃より、石峰寺の門前に草庵「斗米(とべい/とまい)庵」を結び、深窓真寂禅尼(心寂、末弟・宗寂の妻)と住んだ。斗米翁とも号した。名の由来は、米一斗(14kg)の謝礼で、墨画を描いたためという。一時、相国寺・林光院に住した黄檗宗・売茶翁(月海元昭)が、茶を売り一日の糧を得ていた逸話に倣ったものという。1798年、石峰寺の観音堂に天井画「花卉図」を描く。1800年、石峰寺に土葬され、相国寺で法要が行われた。85歳。 商いに興味を抱かず、妻帯肉食を拒み、狩野派、中国宋元画、清国・南蘋派に学ぶ。障壁画、画巻、水墨画、木版、拓版画に及び、花鳥、特に鷄の写生に専念する。その画風により「奇想の画家」といわれた。石峰寺(伏見区)境内に墓がある。相国寺(上京区)には生前墓の寿蔵がある。 ◆若冲と錦市場 伊藤若冲と錦市場の関わりは深い。江戸時代中期、1716年、若冲は錦小路の青物問屋「桝屋(ますや)」に生まれた。1738年、父没後、4代当主・桝屋(伊藤)源左衛門を襲名している。 1771年、錦小路市場に営業停止になる。1772年、正式に営業停止になった。町年寄の若冲らは、市場再開の願書を取り、東町奉行所と交渉し、1775年に市場は再開された。 *原則として年号は西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 『若冲の花』、『若冲への招待』 、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|

| |

|