|

|

|

| * | |

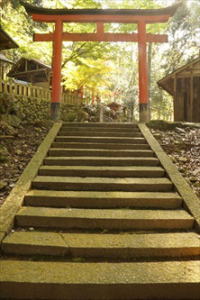

| 八坂神社 (京都市右京区嵯峨越畑) Yasaka-jinja Shrine |

|

| 八坂神社 | 八坂神社 |

|

|

手水舎  手水舎        本殿   【参照】参道入口手前に立てられている経王護国塔  【参照】参道入口手前に立てられている経王護国塔 |

嵯峨越畑(さが-こしはた)の宕陰(とういん)小学校の西隣山麓に、八坂神社(やさか-じんじゃ)はある。 かつて「祇園社」と呼ばれた。後に三社(蛭子宮、妙見宮、八王子宮)が合祀され、「四所権現」とも呼ばれたという。 祭神は素盞鳴命(すさのおのみこと)。 ◆歴史年表 鎌倉時代、1271年、藤原頼経の末臣・福田護光が、この地、越畑村に土着したという。(寺伝) 1278年、護光は牛頭天王を信仰し、牛頭天王を勧請して祇園社を創建した。祇園社(八坂神社)末社になる。(寺伝)。同年、護光は蛭子宮も建立する。(「村由来記」・村瀬芳巳家文書) 1287年、横谷佐源が八王子宮を建立する。(「村由来記」) 1330年、祇園社参会者を村を開闢(かいびゃく)した46人に定め、以後、当社の祭礼を毎年執り行うことが定められる。(「村由来記」) 室町時代、1519年、福田左衛門が四所権現を建立したという。(「村由来記」) 1540年、斉藤采女が妙見宮を建立したという。(「村由来記」) 近代、1868年以降、祇園社より八坂神社に改める。 ◆福田 護光 鎌倉時代中期の福田 護光(?-?)。詳細不明。男性。公卿・藤原頼経(1218-1256)の末臣。1271年以来、嵯峨越畑村に土着した。1278年、牛頭天王を信仰し、牛頭天王を勧請して祇園社(八坂神社)を創建したという。 ◆宮座 鎌倉時代後期、1330年に、祇園社参会者を村開闢(かいびゃく)の46人と決め、以来、当社の祭礼を毎年執り行うことが定められる。(「村由来記」)。 以後、46人の後裔が禰宜(ねぎ)株による宮座(みやざ)を形成し、祭礼を行ってきた。 経王塔 「経王塔」は、参道入口手前に立てられている。江戸時代後期、1807年に建立された。「経王護国塔」も立つ。 経王塔は、法華経の文字を一石に一字ずつ刻んで埋め、その上に石塔を立てた。一字一石経王塔(供養塔)とも呼ばれた。経典を長く保存しようという信仰によるものであり、経文を紙・布ではなく石・瓦などに刻む風習が生まれたという。江戸時代には庶民の間で盛んに行われていた。 *年号は原則として西暦を、近代以前の月日は旧暦を使用しています。 *参考文献・資料 八坂神社由緒、『京都市の地名』、ウェブサイト「西桂町教育委員会」、ウェブサイト「コトバンク」  |

|

|

| |

|